ドサ回りで開いた扉 ロックスター矢沢永吉は日比谷野音で誕生した

矢沢の金言(4)

Photo By 提供写真

矢沢永吉は一気に成りあがった成功者とのイメージを持つ人も多いが、一足飛びにスターの階段を上り詰めたわけではない。

最初の「散々な目」を象徴したのが、観客が前列しかいなかった佐世保公演。矢沢は「リメンバー佐世保」のスローガンを掲げ、翌76年4月から新たに全国津々浦々を縦断する9カ月間のツアーを敢行。ヒートアップした観客が警備員とケンカになるなど熱狂的な状況に「矢沢のライブは危ない」と使用拒否する会場も出てくるなど、こうした評判も含めて矢沢の名前は全国にとどろいていった。

当初ファンからそっぽを向かれたのは、キャロルではできなかったことを追い求め、ソロシンガーとして新たな扉を開こうとしたため。そのライブの落とし前をライブでつけようとするのが矢沢ならではで、この選択が本来の「反骨」むき出しのロックをよみがえらせ、さらにバラードでも酔わせる新たなスタイルによって、それまでの日本にはいなかった“ロックスター”が誕生した。

その瞬間がキャロルの象徴だった日比谷野外音楽堂で、最大収容3100人の会場に7000人近くが詰めかけた。絶望的な挫折からわずか半年で栄光への新たな扉を開いたのは、4トン半のトラックに機材を載せて地方の町から町へ渡ったライブツアーのたまもの。矢沢は「全国どこへでも行った。楽屋がなくて近所の駄菓子屋で着替えたこともあった。だから、矢沢永吉はこのドサ回りで生まれたのよ」と言う。

今から8年前。矢沢が若手とバンドを組み、苫小牧、帯広など北海道だけで地方4カ所を巡ったことがある。釧路公演後、楽屋で会うと「今日ちょっと空席があった。チキショー!」と叫んだ上で「これよ、これ。大都市のビッグな会場だけでやってると、これに気付かないのよ。クーッ、たまんないね。俺まだやれるよ」と燃えまくったのだ。

ほぼ満席の中、売れ残りがあったと自分から明かすアーティストはいないし、空席があった事実を喜ぶ人はもっといない。だが、この思考こそが今も現役でいる原動力であり、今も「反骨のロック」を体現し続けている源泉だろう。

今回の名言は人生で必ず訪れる挫折に落ち込まず、上を目指してリベンジしていけという若者へのメッセージだ。だから最後は安心できる境地の「余裕」であり、4度目があっても「感謝」だった。決して「満足」の2文字は出てこない。矢沢が72歳になった今も現役で戦える理由は、そこにある。

《キャロル伝説“炎の解散”》矢沢の野音凱旋ライブの成功は、日比谷野外音楽堂が「日本のロックの聖地」と呼ばれるようになる決定打となった。

同所の歴史は古く、初代の日比谷公園大音楽堂ができたのが1923年(大12)。54年(昭29)に改築し、現在の3代目が完成したのが83年。最初の野音伝説は75年4月のキャロル解散公演で、終演間際に特殊効果の爆竹の残り火が舞台上で燃え移り「CAROL」の電飾が炎上。崩れ落ちていく様子が燃え尽きた彼らを象徴した。

その矢沢が舞い戻った野音で新たな伝説をつくったインパクトは大きく、翌年にキャンディーズが「私たち解散します」と公演中に宣言。84年の故尾崎豊さんは高さ7メートルの照明から飛び降り骨折しながらも歌い続け、伝説となった。現在は女性ロッカーによる「NAONのYAON」が35年間続いている。

2022年7月5日のニュース

-

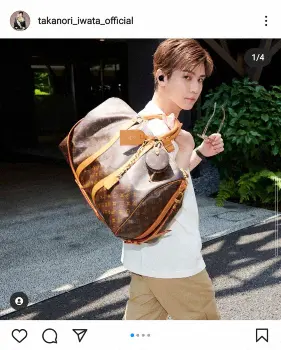

EXILE岩田剛典 ヴィトンのバッグ持ちクールな表情「そんな目で見つめられたら倒れる」

[ 2022年7月5日 23:41 ] 芸能

-

土屋太鳳 “まんぷくヤー”ポーズで上島竜兵さんへの思いつづる「まさにもう一つの家族でした」

[ 2022年7月5日 23:40 ] 芸能

-

カンニング竹山 堺正章からの教え明かす 「仕事減ってきたら、逆にチャンス」なワケ

[ 2022年7月5日 22:59 ] 芸能

-

大久保佳代子、下品に聞こえない下ネタの極意を語る 朝の番組で“封印”したネタを公開

[ 2022年7月5日 22:58 ] 芸能

-

上沼恵美子、紅白司会の裏側を告白 古舘伊知郎の台本と“大きな差”が…そこで発奮「女がすたる!」

[ 2022年7月5日 22:57 ] 芸能

-

渋谷凪咲「ダブルベッドに私が入って」、就寝時は父・母と「3人で寝ています、川の字で」

[ 2022年7月5日 22:42 ] 芸能

-

ほのか 「ガチ」ボクシング姿にファンKO「やられた~」「ほのかパンチ最高」「かっこいいし、美しい」

[ 2022年7月5日 22:35 ] 芸能

-

美村里江 家具配送業者に怒り心頭「ネジ山を壊すヤツは信用できない」

[ 2022年7月5日 22:32 ] 芸能

-

メッセンジャー黒田「アホの極み!」 カレー調理法で女子アナを叱り飛ばし NGなのは

[ 2022年7月5日 22:24 ] 芸能

-

平野ノラ “ミスター3高”アンガールズ・田中と愛娘を抱っこ「おじいちゃんかと」

[ 2022年7月5日 22:18 ] 芸能

-

鷲見玲奈アナ 男性の傾向について持論展開「浮気する人って、浮気する人とつるむ」

[ 2022年7月5日 22:04 ] 芸能

-

さんま 料理のシェア「一口ちょうだい」が大嫌い、理由説明「これおうてるでしょ?」

[ 2022年7月5日 21:44 ] 芸能

-

真木よう子 個人事務所公式サイト開設で所信表明「あらゆるネガティブな事から人として支え、守る」

[ 2022年7月5日 21:43 ] 芸能

-

ジャガー横田の長男・大維志くん“寮母の飯がマズイ”発言を謝罪「ジョークで笑ってもらえると思っていた」

[ 2022年7月5日 21:35 ] 芸能

-

かまいたち YouTubeを見たスタッフの気遣いに感動「見てくれてはんねや」

[ 2022年7月5日 21:30 ] 芸能

-

関根勤 過去の失恋体験語る デートでウケ狙い「チャイナ服のニット」で女の子無言に

[ 2022年7月5日 21:29 ] 芸能

-

滝沢カレン 結婚相手は店員さんに「すいません」と言えない?タイプは謙虚な人

[ 2022年7月5日 21:20 ] 芸能

-

友近も「絶対はやる!」と絶賛 ナジャ・グランディーバの新ビジネス構想「OSC」とは…

[ 2022年7月5日 21:09 ] 芸能

-

EXITりんたろー。今まで付き合った人数を告白「“同時進行”の分も合わせると」

[ 2022年7月5日 21:05 ] 芸能

-

ゆうちゃみ LINE返信遅れると「シバくぞ!」「冷蔵庫に反省文」、“元ギャル”母の厳しい一面語る

[ 2022年7月5日 20:45 ] 芸能

-

木梨憲武 4度目の紅白“初出場”に色気「4回目っていうのはありますかね?」

[ 2022年7月5日 20:42 ] 芸能

-

「ウワオ!」ますおか・岡田に新ギャグ「出た!」!? 「閉店ガラガラ」に続く新ネタとは―

[ 2022年7月5日 20:36 ] 芸能

-

TKO木下、ベトナムで270万円スリ被害 現地警察の対応に戸惑い「これが現実です…」

[ 2022年7月5日 20:35 ] 芸能

-

木梨憲武 中井貴一とサプライズデュエット披露「“うたコンのために帰ってきて”って」

[ 2022年7月5日 20:32 ] 芸能

-

渡辺直美 20歳の頃の写真公開 金髪であどけない姿に「茨城ヤンキー女」「田舎ギャル炸裂」と自虐

[ 2022年7月5日 20:25 ] 芸能

-

蛙亭イワクラ 父の“スタンドプレー”に困惑「やめてほしい」、結婚願望にも言及「全然ない」

[ 2022年7月5日 20:23 ] 芸能

-

坂東彌十郎 自宅で家族の“キス待ち”、長男・新悟がホンネ「機嫌が悪くなっちゃうので」

[ 2022年7月5日 20:01 ] 芸能

-

稲見萌寧 前夜祭の「オセロコーデ」3ショット披露に「スタイル抜群」「美人三姉妹」の声

[ 2022年7月5日 20:01 ] 芸能

-

ルセラフィム チェウォン、カズハらプリクラ公開 「顔ちっさ!!」「このプリクラ強すぎ」の声

[ 2022年7月5日 19:55 ] 芸能

-

新庄ビッグボスが愛する歌手 「元広島市民球場ボールボーイ」で、アンガ田中もビックリな「すごい人」

[ 2022年7月5日 19:55 ] 芸能

-

ふぉ~ゆ~福田「暑い夏をもっと熱く」 舞台を全編ダンスパフォーマンスで表現

[ 2022年7月5日 19:50 ] 芸能

-

滝沢カレン 結婚発表に届けられた祝福に感謝「1文字1文字心を込めて読ませていただきました」

[ 2022年7月5日 19:16 ] 芸能

-

「次長課長」河本準一 消費者金融で借金した意外な理由「変な見栄があったのと…」「嫁はんが厳しくて」

[ 2022年7月5日 19:08 ] 芸能

-

KEIKO マーク・パンサーラジオに生電話出演 「いつか皆に歌声を届けられるといいな」と元気に語る

[ 2022年7月5日 19:01 ] 芸能

-

東京倍増5302人感染 専門家は夏休みの移動増で感染拡大を警戒「感染の波よりも早くワクチンを」

[ 2022年7月5日 18:59 ] 芸能

-

ナジャ・グランディーバ vs ABC浦川アナ 使う?使わない?“バスタオル論争”勃発

[ 2022年7月5日 18:44 ] 芸能

-

朝倉未来 メイウェザー戦へ自信「楽しみ。ボクシング強くなってきちゃったな」

[ 2022年7月5日 18:29 ] 芸能

-

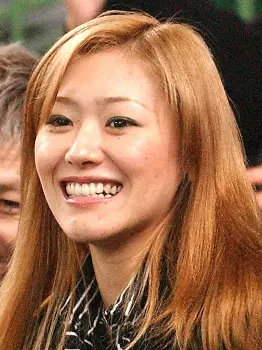

安藤美姫 9歳長女とのスケート場での2ショット披露に「ソックリで可愛い」「横顔、そっくり」の声

[ 2022年7月5日 18:28 ] 芸能

-

宝塚・月組公演「グレート・ギャツビー」延期 公演関係者にコロナ陽性者、開幕は22日に

[ 2022年7月5日 18:13 ] 芸能

-

BTS・ジン 顔の両サイドで大きなスイカ抱え「ジンくんの顔」がトレンド入り

[ 2022年7月5日 18:12 ] 芸能

-

全て社長が説明 KDDI会見にSNSで称賛の声 宮家邦彦氏も「見事にやった」「会社を救った」

[ 2022年7月5日 18:04 ] 芸能

-

赤江珠緒アナ 妻から「この人可愛いね」と言われた時の“正解”の返答をアドバイス「私が発見したって」

[ 2022年7月5日 18:03 ] 芸能

-

大橋未歩アナ 若手時代は志願して残業「選べたらいいなと思いますね、働き方もね」

[ 2022年7月5日 17:50 ] 芸能

-

ミルクボーイ・内海「思わせぶり?」高校時代、お化け屋敷での淡い思い出を告白

[ 2022年7月5日 17:48 ] 芸能

-

ナイツ塙 後輩芸人が明かす山添寛の素顔に驚き「そんな汚い言葉遣いするの?…紳士だと思ってたのに」

[ 2022年7月5日 17:40 ] 芸能

-

立ち姿が人気を博したレッサーパンダ・風太くんが19歳の誕生日 人間に換算すると80歳超え

[ 2022年7月5日 17:37 ] 芸能

-

王林 滝沢カレンの結婚を祝福 「カレンさん第二号なんて言われることもあって…」思いをつづる

[ 2022年7月5日 17:35 ] 芸能

-

鈴木おさむ氏 長期ロケの妻・大島美幸に感謝 愛情あふれる大島の手紙に「素敵すぎ」「字が綺麗」の声

[ 2022年7月5日 17:34 ] 芸能

-

ナイナイ岡村 この2年間で結婚、第1子誕生し「ガラッと変わった」

[ 2022年7月5日 17:21 ] 芸能

-

コムドットの人気メンバー、突然の改名発表「諸事情により」新たな名前は視聴者投票で決定

[ 2022年7月5日 17:20 ] 芸能

-

宮根誠司 au通信障害に苦言「気象のデータが取れないのは命にかかわる」 全国的な大雨に不安示す

[ 2022年7月5日 17:10 ] 芸能

-

ミルクボーイ・駒場「めっちゃ腹立つ」というCMを告白

[ 2022年7月5日 17:03 ] 芸能

-

秦基博 ミュージシャンでは珍しい?自身の“ざんねん”な部分を告白「普通は色気ポイント」

[ 2022年7月5日 17:02 ] 芸能

-

“女ガーシー”大島麻衣 現在のキャラ誕生のきっかけになった芸人を告白「私の育ての親」

[ 2022年7月5日 16:58 ] 芸能

-

黒木啓司 「子供の成長の記録として」インスタのプライベートアカウント開設 子供抱くショットなど披露

[ 2022年7月5日 16:55 ] 芸能

-

泉ピン子「渡鬼」で共演の野村昭子さんを追悼「凄く面白い方。信じられないですね」

[ 2022年7月5日 16:53 ] 芸能

-

舟山久美子 出産経て 2年越しのウエディングドレス姿披露にファン感嘆「神々しい」「美しすぎ」

[ 2022年7月5日 16:49 ] 芸能

-

高田夏帆 全日本忍者選手権大会で優勝した過去「日本一のくノ一です」、ひったくり犯撃退も明かす

[ 2022年7月5日 16:45 ] 芸能

-

今田美桜 ピンクの浴衣姿公開 お団子ヘアのキュートな横顔に「びっくりするほどの美しさ」と絶賛の声

[ 2022年7月5日 16:45 ] 芸能

-

千秋「イライラすると」、過去の炎上ツイートを反省「固有名詞を書かないってことは学習した」

[ 2022年7月5日 16:40 ] 芸能

-

間宮祥太朗 結婚願望は「あるにはある」 友人の結婚で現実味 “兄”満島真之介は「そろそろしそう」

[ 2022年7月5日 16:28 ] 芸能

-

粗品、母子家庭“イジられた”視聴者の悲しみ代弁「ウゲェってなった」自身の子どもへの愛を語る場面も

[ 2022年7月5日 16:26 ] 芸能

-

「東方神起」チャンミン 結婚の決め手明かす「他人の幸せを自分の幸せのように」 20年に一般女性と結婚

[ 2022年7月5日 16:16 ] 芸能

-

アンミカ、右手首を手術 石灰化した骨が神経刺激「酷使してしまった」シャンプーは夫が担当

[ 2022年7月5日 16:15 ] 芸能

-

オズワルド伊藤、ラジオ欠席を謝罪「気失うくらい熱出た」「みなさんも猛暑なめないで」

[ 2022年7月5日 16:05 ] 芸能

-

千秋 ドラマ・映画は「ほとんど早送り」で視聴 せっかち過ぎて「ダラダラしているラブシーンはいらない」

[ 2022年7月5日 15:59 ] 芸能

-

千秋「実はNGだらけ」の芸能人生、50歳を節目に克服中「色々変えていこうと思って」

[ 2022年7月5日 15:55 ] 芸能

-

小野ゆり子 仲里依紗との変顔&笑顔2ショットに「変顔最高」「素敵な笑顔」「ほんとにいいコンビ」の声

[ 2022年7月5日 15:52 ] 芸能

-

「東方神起」チャンミン 10代デビューし走り続け 徴兵を経て心境変化「ちょっと余裕が昔よりできた」

[ 2022年7月5日 15:50 ] 芸能

-

指原莉乃、勧められた馬券買わずに命拾い「よかった…」師匠かまいたち山内は“粗品超え”の負け記録

[ 2022年7月5日 15:40 ] 芸能

-

片岡愛之助がメガネのCMに出演 自身も70~80本所有!!「整理は妻がやってくれています」

[ 2022年7月5日 15:32 ] 芸能

-

蛯原友里 「うまい~!!」差し入れの駄菓子をパクリ キュートな姿に「美しい」「レアすぎ」の声

[ 2022年7月5日 15:28 ] 芸能

-

ヒカル、NHK党応援演説への意見に苦言「もっと自由にさせてくれよ」「誰かを敵に回すつもりもない」

[ 2022年7月5日 15:22 ] 芸能

-

浅田舞の“週刊誌報道”にヒカルが切り込んだ!「パチンコに行ってたのは本当なんですか?」

[ 2022年7月5日 15:16 ] 芸能

-

ロザン宇治原、ひろゆき氏発端の“遅刻のメリット”議論に私見「遅刻はアカン。ただそれだけ」

[ 2022年7月5日 15:11 ] 芸能

-

劇団ひとり 「右に変えたの」ヘアスタイルの変化を明かすも…村上信五「1ミリも気付かなかった」

[ 2022年7月5日 15:03 ] 芸能

-

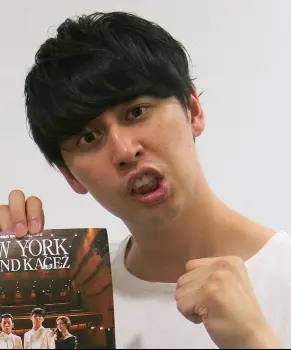

ニューヨーク屋敷 M―1「最悪や」事件 松本人志“好みじゃない”酷評に「めちゃくちゃにしたれって」

[ 2022年7月5日 14:51 ] 芸能

-

テレビ朝日新社長・篠塚浩氏が就任後初会見 「まずは信頼回復を」

[ 2022年7月5日 14:50 ] 芸能

-

フワちゃん LINEは無視しがち クレーム続々「もう行くところまで行ってる…aikoにも返してない」

[ 2022年7月5日 14:42 ] 芸能

-

向井慧 「ニュースで知った」滝沢カレンの結婚 発表当日にラジオ共演も「全く匂わせない」

[ 2022年7月5日 14:35 ] 芸能

-

渡英中の鈴木紗理奈「どうか首にしないで!笑」ビーチからゴゴスマ欠席を報告

[ 2022年7月5日 14:22 ] 芸能

-

比嘉愛未 キスシーンに本音「どんどん愛おしくなるし、ドキドキもする」 田中みな実は「しないです」

[ 2022年7月5日 14:18 ] 芸能

-

ゆず北川悠仁 コロナ禍の活動を回顧「人前で歌うことが悪いことだと…絶望感があった」

[ 2022年7月5日 14:18 ] 芸能

-

比嘉愛未 「大丈夫です!」が口癖 頑固な性格も「人にちゃんと甘えられるようになりたい」

[ 2022年7月5日 14:12 ] 芸能

-

平子理沙 純白ドレス姿の最新ショットに驚きの声「50代に見えません」「昔の写真かと思った」

[ 2022年7月5日 14:04 ] 芸能

-

武田真治 22歳下妻・静まなみとの意外な?キューピッド役に感謝「いいことだらけ」

[ 2022年7月5日 13:48 ] 芸能

-

ニューヨーク屋敷 AD時代突然蒸発する先輩も 今は「業界全体がクリーンに…みんな楽しそう」

[ 2022年7月5日 13:31 ] 芸能

-

呂布カルマ「ACジャパン」CM出演でトレンド入り 「カッコ良すぎる」「ラッパーの地位を上げた」の声

[ 2022年7月5日 13:28 ] 芸能

-

パンサー尾形 NHKの数学番組MC抜てき 「俺と遠いところ」ドッキリ疑うも「新しい自分が開けた」

[ 2022年7月5日 13:24 ] 芸能

-

武田真治 フェミ男ファッションの切実な裏事情「何だかよく分かっていなかった」

[ 2022年7月5日 13:24 ] 芸能

-

「美 少年」浮所飛貴 高い美意識&中島健人への憧れを熱弁「ずっとかっこいい。僕もそうでありたい」

[ 2022年7月5日 13:10 ] 芸能

-

古川雄大 女性が苦手な素顔 トラウマも吐露「先輩の女子とかにからかわれて」

[ 2022年7月5日 13:03 ] 芸能

-

古川雄大「ミュージカルそのものは嫌いでした」本格参戦当初の思い 歌唱力に苦しんだ過去も

[ 2022年7月5日 13:02 ] 芸能

-

橋本マナミ 2歳息子を抱く親子ショット公開に「ステキなママ」「癒やされる」

[ 2022年7月5日 13:01 ] 芸能

-

【明日6日のちむどんどん】第63話 暢子「あきらめる」も…和彦と“急接近”?良子は別居中の博夫を訪ね

[ 2022年7月5日 13:00 ] 芸能

-

武田真治 芸能界入りきっかけのコンテストで優勝確信したワケ「音楽にはなってたと」

[ 2022年7月5日 12:59 ] 芸能

-

前職フジTV社員の芸人 スマスマADで「眠すぎて木村さんの前で気絶」 スピードワゴンが明かす

[ 2022年7月5日 12:56 ] 芸能

-

藤田ニコル クールな運転ショット公開に反響「さすがベンツ内装も豪華!」「助手席乗せて」の声

[ 2022年7月5日 12:32 ] 芸能

-

ニューヨーク、過去の問題発言を謝罪「これで多少、炎上の芽を摘めたかな」

[ 2022年7月5日 12:22 ] 芸能

-

ミルクボーイ内海 タクシー運転手への真剣な要望「観測史上一番暑いって言われてるのに」

[ 2022年7月5日 12:15 ] 芸能

-

クロちゃん 番組スタッフの対応に不満 ロケでの宿泊「そんなケチるんだと思って」

[ 2022年7月5日 12:14 ] 芸能

-

スピードワゴン「見てられない」結婚式お祝いVTRとは 2~3分でも「長い」

[ 2022年7月5日 12:11 ] 芸能

-

柏木由紀 トイレのウォシュレット使いすぎて病院に「赤いむにゅが…」

[ 2022年7月5日 12:10 ] 芸能

-

アンミカ 右腕を包帯でぐるぐる巻き その理由に3ヒロ福田「ボウリングしすぎよりおもろい」

[ 2022年7月5日 12:10 ] 芸能

-

ニッチェ江上敬子、第2子妊娠を発表「今までと変わらず朗らかな家庭を」現在6カ月 出産は秋予定

[ 2022年7月5日 12:10 ] 芸能

-

新山千春 マッチングアプリで出会った14歳年下男性との結婚に言及「いつか子供も産めたらいいな」

[ 2022年7月5日 12:06 ] 芸能

-

新山千春 マッチングアプリで出会った14歳年下男性との恋愛は「今までとは違う」 あだ名は「ジーザス」

[ 2022年7月5日 11:52 ] 芸能

-

見取り図・盛山 同期が明かした“人気がなかった”若手時代「他の芸人についているファンのことを」

[ 2022年7月5日 11:49 ] 芸能

-

西川のりおがミルクボーイに「のりお・よしおを襲名しろ」「ヒールになれ」 全国ツアー会見で“のりお節”

[ 2022年7月5日 11:45 ] 芸能

-

我が家・坪倉 祖母の一存で…裁判所で名前の漢字変更 「姓名判断したら良くないと」

[ 2022年7月5日 11:44 ] 芸能

-

重盛さと美「彼氏のバイクの後ろに乗って」デビュー当時の驚きの行動を告白

[ 2022年7月5日 11:32 ] 芸能

-

矢沢永吉「最初、散々な目に遭う。2度目、オトシマエをつける。3度目、余裕」 そして4度目は…

[ 2022年7月5日 11:30 ] 芸能

-

ドサ回りで開いた扉 ロックスター矢沢永吉は日比谷野音で誕生した

[ 2022年7月5日 11:30 ] 芸能

-

見取り図・盛山 若手時代の衝撃エピソード ファンからの差し入れは「ほとんどが食べさし」

[ 2022年7月5日 11:26 ] 芸能

-

ミルクボーイ駒場「久しぶりに使ってうれしかった」もの 相方・内海は「そんなに使う?」

[ 2022年7月5日 11:23 ] 芸能

-

田中聖被告の弁護側が控訴 執行猶予判決から9日後に現行犯逮捕

[ 2022年7月5日 11:20 ] 芸能

-

めるる バラエティー番組での大物芸能人との絡みで「事務所にめちゃくちゃ怒られました」

[ 2022年7月5日 11:20 ] 芸能

-

死亡説流れた芸人 宮古島に移住 三線奏者として活躍 「骨を埋めるつもりで…この島で何ができるか」

[ 2022年7月5日 10:58 ] 芸能

-

“挙式賛成派”ヒロミ 結婚式は「最初の試練」 それでも「やった方がいい」と語る理由

[ 2022年7月5日 10:49 ] 芸能

-

三浦瑠麗氏「親としては身も凍る思い」 健診中の女子中学生盗撮で医師逮捕 教育現場での監視対策訴え

[ 2022年7月5日 10:49 ] 芸能

-

君島十和子さん 上品な打ち合わせファッションで七夕飾りに願いごと 「とても素敵だよ!お美しい」の声

[ 2022年7月5日 10:42 ] 芸能

-

武井壮 結婚発表の滝沢カレンに「素敵な家庭だけど、訳分からない夫婦生活をまた見せてもらいたい」

[ 2022年7月5日 10:32 ] 芸能

-

谷原章介 米国での銃に関する事件に「何でアメリカは銃を取らないのか、市民から」

[ 2022年7月5日 10:25 ] 芸能

-

板野友美、夫婦げんかの内容明かす 「私も経験ある」「ともちんの言う通りだよ」共感の声多数

[ 2022年7月5日 10:18 ] 芸能

-

お笑い芸人・ダンビラムーチョの大原 相方がロケに現れずツイッターで情報求めるも「連絡取れました!」

[ 2022年7月5日 10:04 ] 芸能

-

あったかいんだからぁ♪ クマムシ長谷川「新車1~2台買えるくらい」あった全盛期収入、現在は

[ 2022年7月5日 09:57 ] 芸能

-

新木優子 ボブ&制服姿でのウインクショットに反響「かわいすぎ」「十分いけてますね」「現役JKですか」

[ 2022年7月5日 09:36 ] 芸能

-

「渡鬼」石井ふく子さん 野村昭子さんとのお別れ「そばにいてあげられなかったのが申し訳ないなって」

[ 2022年7月5日 09:20 ] 芸能

-

「にゃんこスター」スーパー3助、給料を公開 まさかの振込額に…「日本よ覚えてろ!」

[ 2022年7月5日 09:17 ] 芸能

-

北川弘美 「語学学校に通い始めました!」移住先台湾での新生活「中国語の発音わかりにくいなー」

[ 2022年7月5日 08:59 ] 芸能

-

元テレ東・秋元玲奈アナ 移住先ロンドンでの新生活スタート 母子ショットで報告「まだ少し観光気分」

[ 2022年7月5日 08:39 ] 芸能

-

ゴマキ弟・後藤祐樹 夫婦で1カ月合計12キロ減の体形ビフォアフターに反響「さすが最強夫婦」「凄すぎ」

[ 2022年7月5日 08:25 ] 芸能

-

「ちむどんどん」房子のコック姿&技術にネット絶賛「オーナー無双」暢子は愛に“告白”「好きだけど…」

[ 2022年7月5日 08:15 ] 芸能

-

「もうすぐ臨月」鈴木亜美 後期つわりで「食欲ない…気持ち悪い」に「無理せず」「あと少し」の声

[ 2022年7月5日 08:14 ] 芸能

-

紗栄子 長男が「リンゴスターのようなヘアスタイル」で帰国 親子ショットに「口元似てます」「イケメン」

[ 2022年7月5日 07:57 ] 芸能

-

松本若菜 「劇場」から「ワールド」へ 「復讐の未亡人」で連ドラ初主演

[ 2022年7月5日 07:45 ] 芸能

-

「鎌倉殿の13人」三谷幸喜氏 あうんの呼吸で作り上げる「小栗義時」

[ 2022年7月5日 07:00 ] 芸能

-

原菜乃華 新海誠監督新作アニメヒロイン射止めた 「悩み考え成長していきたい」

[ 2022年7月5日 05:30 ] 芸能

-

3代目黄門さま・佐野浅夫さん、老衰で死去 96歳 「泣き虫黄門」で人気

[ 2022年7月5日 05:26 ] 芸能

-

里見浩太朗 “母のいとこ”佐野さんは「とても芸に厳しいおじさん」

[ 2022年7月5日 05:24 ] 芸能

-

野村昭子さん 親族約20人に見送られ家族葬 死因は熱中症「頻繁に連絡を取り合っていたのに」

[ 2022年7月5日 05:23 ] 芸能

-

秋野暢子が食道がん公表 「鬼退治する」ため活動休止 3カ所にステージ2~3の腫瘍 約3カ月入院予定

[ 2022年7月5日 05:22 ] 芸能

-

藤井棋聖 タイトル戦連敗なし 棋聖戦3連覇王手は節目の30勝

[ 2022年7月5日 05:19 ] 芸能

-

岸谷五朗「役者たちが2倍、3倍に輝いている」 音楽劇「クラウディア」に自信

[ 2022年7月5日 05:16 ] 芸能

-

東山紀之 北大路欣也からのエールに感激「しっかり良い作品を」 「刑事7人」制作発表

[ 2022年7月5日 05:14 ] 芸能

-

海老蔵 親子共演「心打たれます」 長女・市川ぼたん、長男・勸玄くんと歌舞伎座本興行で初共演

[ 2022年7月5日 05:12 ] 芸能

-

島村龍乃介「いいスタートを切って全身全霊で頑張りたい」 舞台「弱虫ペダル」5日初日

[ 2022年7月5日 05:11 ] 芸能

-

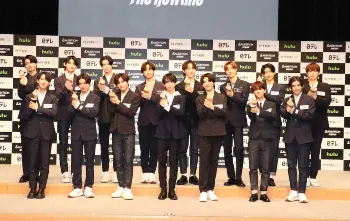

デビュー組4人と練習生11人が登壇 HYBE LABELS JAPANのオーディション番組記者発表会

[ 2022年7月5日 05:09 ] 芸能

-

ABC“大型”新人アナ2人が6日に初鳴き 福戸アナは高3時に夏の甲子園で司会

[ 2022年7月5日 05:00 ] 芸能

-

町田啓太 「テッパチ!」共演者からの誕生日プレゼントは「鶏のささみ」

[ 2022年7月5日 05:00 ] 芸能

-

橋本環奈 舞台「千と千尋の神隠し」で号泣 上白石萌音からサプライズメッセージ

[ 2022年7月5日 04:00 ] 芸能