【内田雅也の追球】幸せを与え続けた阪神 V逸に刻んだ最多77勝 「点」を結んだ「線」で日本一へ

セ・リーグ 阪神0ー4中日 ( 2021年10月26日 甲子園 )

Photo By スポニチ

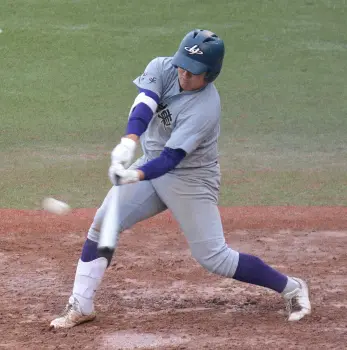

阪神最後の打者、大山悠輔は遊ゴロに一塁まで全力で駆け抜けた。むなしい疾走だが、主将は最後まで自分たちの野球を貫く姿を示していた。

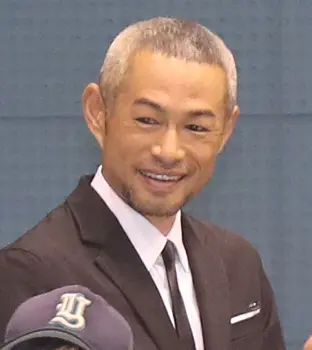

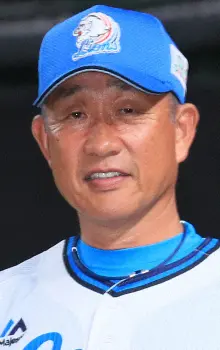

毎年恒例の全日程終了あいさつは終戦のメッセージとなった。監督・矢野燿大は「皆さん」とファンに呼びかけ「最後まで戦っていただき――」と感謝を述べた。

「戦って」である。熱狂的な猛虎党の経済評論家・国定浩一は「阪神ファンは観戦ではなく参戦」と言う。ファンとともに戦うのが阪神である。

だからだろうか。この夜の甲子園は異様に静かだった。観衆発表1万921人。コロナ下で人数が制限されているからではない。ファンは最後の時を見守り、選手とともにもがき、苦しんでいたのだろう。

序盤からヤクルトのリードが伝わっていた。敗れれば終戦の焦りもあったか。「甲子園の決勝のつもりで」と勇んだ糸原健斗の悪送球(チーム7試合ぶり失策)で先取点を献上。先発・青柳晃洋に好機で打席が回った2回裏、早々と代打を送った。坂本誠志郎の後逸(暴投振り逃げ)を起点に追加点を奪われた。焦りは募り、思いは空転した。悲しい零敗だった。

今季最終戦、必勝の一戦で露呈した貧打や拙守、または用兵を取り上げて、V逸の象徴的試合だったと言うのは易い。だが、今季の阪神は、そう切り捨ててしまえない奮闘ではなかったか。

何度も書いてきたが野球は人生に似ている。つらいことの繰り返しだ。

それでも、いや、だからか。矢野は就任時に掲げた「誰かを喜ばせる」をより強く意識していた。コロナ禍が長引き「元気を感じてもらいたい」と戦ってきた。

大リーグの名フロントマンとして知られるサンディ・アルダーソン(今はメッツ球団社長)が「極めてまれにしか笑うことはできない」と語っている。ロジャー・エンジェルの『球場(スタジアム)へ行こう』(東京書籍)にある。「悲しい話だが、どの試合を最後に勝てなくなってしまうのか、結局どの試合がシーズンの頂点だったのかは、決してわからないというのが現実なんだ。(中略)いつだって一寸先は闇なんだから」

だから、矢野は笑わなく(笑えなく)なっていたのだろう。シーズンが進むにつれ、笑顔は消えていった。

自身も出場した北京五輪の2008年には最大13ゲーム差を逆転され、巨人に優勝をさらわれている。「一寸先は闇」の恐怖はわかっていた。

開幕から首位を快走、6月には2位ヤクルトに最大7ゲーム差をつけた。7月に入ると、五輪ムードのなか、本塁打を放った打者にベンチで金メダルを掛ける儀式も流行した。だからと言って浮かれていたわけではないだろう。油断があったと指摘できる材料はない。

球宴・五輪明けも29勝23敗7分けと失速もさほどではない。猛追で逆転、勝者となったヤクルトをたたえるべきだろう。

V逸の原因はいくらもある。しかし責任論よりもファンの声にある「最後まで夢を見させてもらった」に耳を傾けたい。

映画『男はつらいよ 寅次郎物語』(1987年公開)で、寅さんが、おいの満男に「人間って何のために生きてんのかなあ?」と問われる。

「難しいこと聞くなあ」としばし考えた寅さんが「ほら」と思いついて言うセリフがある。

「あぁ、生きてて良かったなあっていう時が何べんかあるじゃない。そのために人間、生きてんじゃねえのか」

「何べんか」なのだ。幸せを感じるのは時間軸で言えば「点」である。

阪神は今季、最も多くの勝ち星をあげた。両リーグ最多の77勝。「点」の幸せを多く与えてきたわけだ。

「新たな悔しさを胸に――」と矢野は言った。また挑戦が始まる。今度は「点」を「線」で結び、日本一へとつなげる戦いである。 =敬称略= (編集委員)

2021年10月27日のニュース

-

イチロー氏 『がんばろうKOBE』以来のVにおめでとう! 「当然次は日本一、期待しています」

[ 2021年10月28日 00:21 ] 野球

-

巨人・梶谷、腰椎椎間板ヘルニアの手術終了

[ 2021年10月27日 23:10 ] 野球

-

オリックス・湊社長「払うものは払います」 祝勝会で年俸大幅アップを明言 “ケチ”ックスも返上

[ 2021年10月27日 23:09 ] 野球

-

オリックス優勝の経済効果は約231億円 関大・宮本名誉教授が算出

[ 2021年10月27日 22:58 ] 野球

-

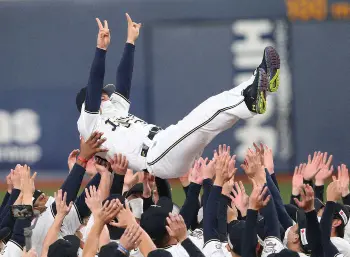

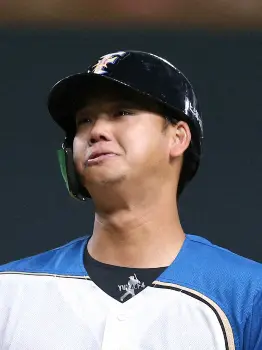

苦節16年 オリックス最古参T-岡田も歓喜「33年、生きてきた中で一番」 栗林&益田撃ちの勝負強さ

[ 2021年10月27日 22:57 ] 野球

-

オリ・ジョーンズも万感 3度の胴上げに「ジェットコースターに乗っている感覚」と大喜び

[ 2021年10月27日 22:55 ] 野球

-

オリックス・宗「もうちょい泣けるかなと思ったけど、泣けませんでした」 ムードメーカーらしい胴上げに

[ 2021年10月27日 22:44 ] 野球

-

楽天は3位でシーズン終了 就任1年目の石井監督は「日本シリーズで絶対に戻ってきます」とファンに約束

[ 2021年10月27日 22:39 ] 野球

-

能見は勝利の使者 オリックス移籍1年目で優勝に貢献 阪神との日本Sも「そうなると関西も盛り上がる」

[ 2021年10月27日 22:25 ] 野球

-

オリックス25年ぶりV パ・リーグ監督“参りました”ロッテ・井口監督「3、4番がしっかりしていた」

[ 2021年10月27日 22:22 ] 野球

-

オリックス・吉田正「胴上げに達成感」 負傷離脱中もCS出場へ意欲「チームの勝利がリハビリになった」

[ 2021年10月27日 22:21 ] 野球

-

オリックス・宮城「由伸さんから、いろんな賞を盗みたい」 新人王濃厚な左腕、今後の目標も派手に宣言

[ 2021年10月27日 22:21 ] 野球

-

2年連続2位…ロッテ益田「昨年と違う経験できた」 中村奨「結果受け止め、CSの力にする」

[ 2021年10月27日 22:20 ] 野球

-

オリックス 守護神・平野佳も充実感「若手が応え、中堅の覚醒。シーズン通して成長していった」

[ 2021年10月27日 22:10 ] 野球

-

吉村知事もオリックス優勝を祝福「おめでとう!!」 御堂筋パレード実現が今後の仕事に

[ 2021年10月27日 22:10 ] 野球

-

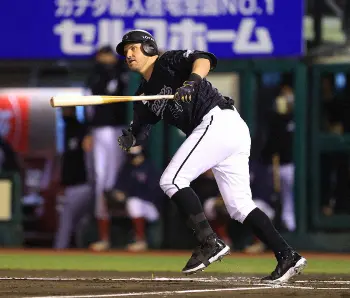

由伸キッパリ「日本一獲りたい」 25年ぶり頂点で裏方に感謝「いろんな方のサポートで実力以上の数字に」

[ 2021年10月27日 22:10 ] 野球

-

2位に終わったロッテ・井口監督に聞く オリックスとの違いは「先発陣の貯金」「悔しさを成長に」

[ 2021年10月27日 22:06 ] 野球

-

オリックス優勝の立役者“ラオウ”杉本「試合に出続けてチームの勝ちに貢献出来たのは嬉しかった」

[ 2021年10月27日 22:05 ] 野球

-

【優勝会見・一問一答】オリックス・中嶋監督「絶対にトップを取ってやろうと思ってやってきました」

[ 2021年10月27日 21:52 ] 野球

-

底力足りず2位に、ロッテ井口監督 「勝たないといけない試合をとれなかった」

[ 2021年10月27日 21:50 ] 野球

-

楽天・石井監督 日本シリーズで再び本拠地へ戻ることをファンに誓う「またこの風景を見に戻ってきます」

[ 2021年10月27日 21:29 ] 野球

-

オリックス25年ぶりV!「バファローズ☆ポンタ」も歓喜の大泣き

[ 2021年10月27日 21:21 ] 野球

-

山あり谷あり!25年ぶりVのオリックス 由伸、吉田正ら主力選手の今季活躍を一覧で振り返る

[ 2021年10月27日 21:20 ] 野球

-

25年ぶりリーグ優勝の「オリックス」瞬く間に世界トレンド1位!「おりほー」も ネット歓喜の声続出

[ 2021年10月27日 21:20 ] 野球

-

オリックス “珍”胴上げ連発 安達はダチョウ倶楽部流、宗はモヤに担がれて終わり!?

[ 2021年10月27日 21:19 ] 野球

-

オリックス優勝の立役者 「ラオウ」杉本はドラフト10位からの“最下位”本塁打王が有力

[ 2021年10月27日 21:18 ] 野球

-

“三振しない男”オリックス・吉田正のすごさ スタメンにいる・いないでチーム得点が1点以上も上下

[ 2021年10月27日 21:18 ] 野球

-

オリックス優勝、NHK大阪のみがほぼリアルタイムで速報 在阪民放各局はなし 胴上げの生中継は行われず

[ 2021年10月27日 21:14 ] 野球

-

データで見たオリックスの強さ 防御率1、2位の由伸&宮城 ともに23歳以下は85年のあのコンビ以来

[ 2021年10月27日 21:01 ] 野球

-

楽天 本拠地での今季最終戦を白星で締めた!8回に代打・小深田が勝ち越しタイムリー

[ 2021年10月27日 20:58 ] 野球

-

ロッテ マジック3も痛恨の敗戦で優勝逃す…首位オリックスが25年ぶりV決定

[ 2021年10月27日 20:57 ] 野球

-

オリックス 25年ぶり優勝!12球団で最も遠ざかった黒歴史に幕 セパともに前年最下位チームがV

[ 2021年10月27日 20:56 ] 野球

-

オリックス中嶋監督3度舞い!V導いた絶妙タクト 仰木流にじむ130通りオーダー&3日連続登板投手なし

[ 2021年10月27日 20:56 ] 野球

-

オリックスV!「投手5冠」由伸は伝説入り 23歳の達成は沢村、スタルヒンに次ぐ記録 MVP確実な情勢

[ 2021年10月27日 20:56 ] 野球

-

【一覧】プロ野球戦力外 27日にロッテ・原嵩に通告 計12球団80選手

[ 2021年10月27日 20:23 ] 野球

-

阪神・サンズ “逆襲へ”宮崎で志願のフル出場「クライマックスに向けてしっかり準備をしたい」

[ 2021年10月27日 19:50 ] 野球

-

阪神・石井大 プロ初先発で5回無失点 1軍での課題生かした好投に平田2軍監督も「投球に幅が出てくる」

[ 2021年10月27日 19:35 ] 野球

-

ソフトバンク工藤監督「努力の先にあるのも未来」 信念貫いた7年の監督生活に幕

[ 2021年10月27日 19:29 ] 野球

-

日本ハムのドラフト9位・上川畑「1年間1軍にいることが絶対」 守備力武器に1年目から勝負

[ 2021年10月27日 18:39 ] 野球

-

マジック3も“崖っぷち”ロッテ レアードが先制打!3試合連続打点でトップ島内に2差

[ 2021年10月27日 18:34 ] 野球

-

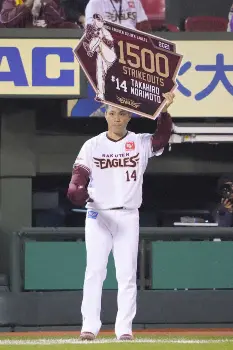

楽天・則本昂 通算1500奪三振達成!歴代4位、右腕投手では歴代最速記録達成

[ 2021年10月27日 18:22 ] 野球

-

巨人4番と指揮官が「秘密の特訓」 非公開の室内で1時間 岡本「練習も感じは良かった」

[ 2021年10月27日 18:16 ] 野球

-

広島・佐々岡監督が続投「来季は優勝を狙えるチームを」 今季4位も終盤追い上げ、小園、林ら若手登用評価

[ 2021年10月27日 17:42 ] 野球

-

日本ハム・川村社長 稲葉氏の「眼力」評価 23年新球場開業へ「拙速な成果求めるのは酷だが…」再建期待

[ 2021年10月27日 16:19 ] 野球

-

吉村知事 オリックスVなら御堂筋パレード実施? 「松井市長と相談します」

[ 2021年10月27日 16:08 ] 野球

-

日本ハム・稲葉新GM チームの課題は「得点力」 広い札幌D「どうやって得点力上げるか」

[ 2021年10月27日 16:07 ] 野球

-

日本ハム・稲葉新GM フロント職引き受けた理由 打診された当初は「正直びっくり」戸惑い隠せず

[ 2021年10月27日 16:07 ] 野球

-

セ・リーグ CSも延長戦はなく9回打ち切り ファーストSは阪神―巨人で6日から

[ 2021年10月27日 16:03 ] 野球

-

日本ハム・稲葉新GM フェニックスL視察へ 「スーツは着ずにグラウンドに出てコミュニケーションを」

[ 2021年10月27日 15:51 ] 野球

-

【27日のプロ野球見どころ】M3のロッテ 優勝には負けられない一戦 則本昂を打ち崩せるか

[ 2021年10月27日 15:44 ] 野球

-

日本ハム・稲葉篤紀新GM就任会見 現役、侍監督の経験生かし「強いファイターズ作りたい」

[ 2021年10月27日 15:35 ] 野球

-

阪神大学野球入れ替え戦 神戸国際大がタイブレークで勝利し1部残留

[ 2021年10月27日 15:12 ] 野球

-

ロッテ原に戦力外通達 専大松戸から入団も6年間で1軍登板なし

[ 2021年10月27日 14:59 ] 野球

-

記録で見るWシリーズ第1戦 ロザリオの打率は驚異的 アストロズは第1戦が苦手?

[ 2021年10月27日 14:47 ] 野球

-

巨人・野上が引退会見「悔いはない」 妻・石川梨華への感謝の思いも「おかげでここまでこられた」

[ 2021年10月27日 14:34 ] 野球

-

阪神ドラ5岡留に指名あいさつ「変化球や投球術だったりを聞けたら」青柳に弟子入り志願

[ 2021年10月27日 14:25 ] 野球

-

工藤監督が退任会見「幸せな7年間を過ごした」 周囲への感謝

[ 2021年10月27日 14:10 ] 野球

-

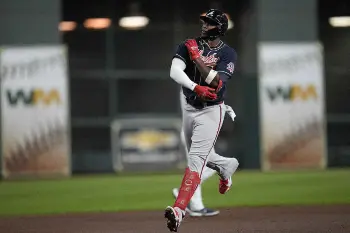

Wシリーズが開幕 ブレーブスが先勝 ソレアが史上初となる「第1戦初回表」の先頭打者弾

[ 2021年10月27日 13:14 ] 野球

-

ロッテ、22年度「TEAM26」募集 限定グッズゲットも

[ 2021年10月27日 12:15 ] 野球

-

阪神・糸井「悔しくてあまり眠れなかった…」V逸から一夜明けSNSで激白

[ 2021年10月27日 11:02 ] 野球

-

DeNA「チョコチョコロメチャン」ロメロが帰国 来季契約基本線

[ 2021年10月27日 10:15 ] 野球

-

大谷翔平がイチロー以来の「コミッショナー特別表彰」受賞 「光栄なこと。自分でいいのかな」

[ 2021年10月27日 09:32 ] 野球

-

日本ハム 球団SCO・稲葉篤紀氏のGM就任発表 今夏東京五輪で侍ジャパン監督として金メダル獲得

[ 2021年10月27日 09:19 ] 野球

-

【内田雅也の追球】幸せを与え続けた阪神 V逸に刻んだ最多77勝 「点」を結んだ「線」で日本一へ

[ 2021年10月27日 08:00 ] 野球

-

12年前、僕は西条の秋山拓巳にねじ伏せられた…記者として“再戦”楽しみ

[ 2021年10月27日 07:00 ] 野球

-

ヤクルト・高津監督 独占!直筆優勝手記 「スワローズファンのみなさんへ」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

「高津ノート」独占入手 「野村ノート」が形を変えて…燕の元守護神が守り続ける“伝統”

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・高津監督 ノムさん流采配「適材適所」「言葉の力」自在なタクトでV導いた

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・高津監督 自宅に「ボロボロ」の原本 就任2年目で昨年よりも読み返した「野村ノート」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・山田「ムネは凄い」&村上「テツさんはスーパースター」お姫様抱っこコンビ“持ち上げ”対談

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト、セ界一継投!球場どよめく勝負手“中継ぎ・高橋” 今季13戦目で初「凄く緊張」も2回零封

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・奥川 次世代エースに成長 チームトップ9勝も「手応え、自信みたいなものは全然ない」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・高梨 腹をくくって大役全う! 「最低限の仕事はできた」先発で4回1失点

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・田口が“一人3連覇” 加入1年目ですっかりムードメーカー「僕のおかげでいい雰囲気」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・村上 猛打賞でMVP濃厚! ここまで全試合に4番で出場中の若き主砲 高津監督の金言胸に

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・青木「本当に格別」 日本球界復帰時に掲げた目標を有言実行 うれしすぎてフライング気味に…

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・山田 主将1年目「貢献するプレーできた」 五輪金に続き「2冠」達成

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・中村、大一番で攻守キラリ 6投手好リード&2点適時打、古田氏に「恩返しができたかな」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・来日1年目コンビ躍動! オスナで同点&サンタナが決勝打

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・川端 腰痛抱えながらも“完走” 代打の切り札で勝負強さ発揮

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト 2試合連続「伝説の肩組み円陣」で心を一つに

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

つば九郎「10だいすわほ~にゅ~す」 6年ぶりリーグVの裏側にあった珍事件紹介

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト、ビールかけなし 祝勝会はノンアルコールビールで乾杯→10分で終了

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

さだまさし「選手たち、ありがとう」 磯山さやか「うれしい」 芸能界の燕党も歓喜

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト、日本シリーズ進出でも本拠は東京D 神宮は明治神宮大会と重複で使用NG

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

DeNA・牧 セ新人最多記録更新!通算35二塁打 58年長嶋超えも…チームは最下位確定

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

阪神・矢野監督 143試合目のV逸に「すごい粘り見せてくれた」 諦めない姿勢貫いた選手の奮闘称える

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

2位の阪神、セ35年ぶりの逆転現象 Vチームのヤクルト上回る77勝でレギュラーシーズン終了

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

阪神・岩田稔 引退セレモニーで16年間の現役生活に別れ「ファンの方々も“ビッグファミリー”」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

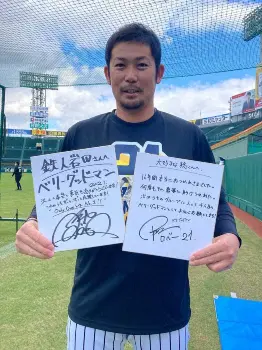

阪神・岩田稔の引退にベリーグッドマンがねぎらい「さらなる飛躍が楽しみ」 約3年半前から交流の仲

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

10年前は“とがってた先輩” 阪神・岩田稔との緊張の時間も今となっては大切な宝物

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

阪神・佐藤輝 シーズン173三振も“村上ロード”進め!ヤクルト主砲は2年目最多三振から覚醒

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

終盤の戦いに「ズルズル行ってもおかしくなかったけど、ピッチャーが頑張ってくれた」 阪神・矢野監督語録

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

中日・小笠原は6回無失点 自身初の規定投球回到達で8勝目!与田監督のラスト飾る「首脳陣に感謝」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

中日来季2軍バッテリーコーチに小田氏、投手コーチに山井氏就任へ 元竜戦士が立浪新監督支える

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・栗山監督10度舞い 本拠ラスト采配で劇的勝利 「誇りを持ってユニホームを脱げる」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・栗山監督 「栗の樹ファーム」から始まった10年間の歩み 「ここに来ていなければ…」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・谷口 現役最後の打席で有終安打 「今までの打席で一番いい内容」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・上沢 志願の先発で7回2/3零封 「少しでも成長した姿を」栗山監督に恩返し

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・宮西 14年連続50試合登板達成 栗山監督の思いを背負い「必死に涙を我慢」魂の3球

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

新庄剛志氏「慌てない 慌てない」一休さんの名ゼリフをツイート 日本ハム監督就任を近日中発表も

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

西武・辻監督が就任6年目の来季も続投 チーム再建へ西口投手コーチが2軍監督就任

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

Vへ1敗もできないロッテ 最終戦先発・朗希にバトンへ小島先陣 「一人でも多く投げられるように」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

楽天、今季最終戦に1500Kあと「3」則本&10勝あと「1」早川投入

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

楽天、牧田ら8選手と来季の契約結ばず 「まだまだできる」36歳サブマリン現役続行希望

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

隠れM1のオリックス 27日「待ち優勝」へ、監督、選手ら午後6時京セラ集合し25年ぶり天命待つ

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ソフトB戦力外の高谷 球団がポスト用意も「正直、ちょっと戸惑っている。まだ整理できてない部分がある」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ソフトB戦力外の釜元 現役続行へ「まだまだやれる気持ちはある。トライアウトに向け準備したい」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

ソフトB戦力外の川島「まだやれる」来年39歳も現役続行へ意欲「必要と言ってくれるところがあれば行く」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

巨人、野上の今季限りでの引退を発表 17年オフ西武からFA移籍、通算58勝

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

長嶋茂雄さん、球界初の文化勲章選出 「本当にうれしいこと。なんとも言えない気持ちです」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

広島ドラ7高木 「捕手一本」で天下統一宣言 赤へル「捕手戦国時代」に出陣 信長ゆかりの地で決意

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

エンゼルス・大谷“打撃のベストナイン”最終候補に シルバースラッガー賞ア・リーグDH部門

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

明大ドローでV逸…9回に同点もあと1点届かず ヤクルト2位の丸山主将「勝って終わりたい」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球

-

花巻東が東北大会初優勝 高校通算47号の“新怪物”麟太郎が2点二塁打 全国で「新たな歴史を」

[ 2021年10月27日 05:30 ] 野球