名将・竹田利秋氏が見た東北勢苦闘 かつて「遠い存在だった」甲子園 “意識改革”が実を結んだ

第104回全国高校野球選手権第14日・決勝 仙台育英8―1下関国際 ( 2022年8月22日 甲子園 )

Photo By スポニチ

東北地方の高校野球発展に力を尽くした野球人がいる。東北、仙台育英で甲子園通算30勝を挙げた竹田利秋氏(81=国学院大野球部総監督)が、その一人だ。東北、仙台育英(ともに宮城)で長年監督を務め、全国の強豪に立ち向かった指揮官。ようやく果たされた「白河の関越え」に何を思うのか。名将が東北勢の苦闘を証言した。=敬称略=

三沢(青森)が夏の決勝再試合で敗れたのが1969年。その4年前の65年、竹田氏は東北のコーチとして指導者人生をスタートさせた。それから57年。かつて指揮した仙台育英によって達成された東北勢の悲願を「おめでとう」と称えた。

コーチ就任直後。「当時は甲子園など夢の夢。遠い存在だった」という。夏の第1回大会の秋田中以降、東北勢の決勝進出は一度もなかった時代。環境面とともに「心のハンデ」を痛感した。雪で12~2月はグラウンドが使えない一方、室内練習場は自作するしかない状況だった。「ゴミ捨て場を私と部員で整地したけど、樹齢20年の大松を20本以上取り除かないといけなかった」。部員が渋々、作業する状況で、救ってくれたのが高校総体王者だった自転車部の部員だった。「“お前たちは使えないぞ”と言っても、自転車部員は“筋トレ代わりに”と手伝ってくれた。日本一への目標設定の大切さ。これがスタートだった」。環境以上に意識改革の必要性。監督に就任した68年夏、初めて出場した甲子園の抽選会で見た光景は衝撃的だった。

東北や北海道勢は対戦相手が決まるたびに静まり返った。一方で、西日本勢は勝ったとばかりに大騒ぎ。「これではダメ。劣等意識を何とか取り除かねば」と痛感した。「歴史を考えた時に、やはり69年の三沢、71年の磐城(福島)の準優勝が大きく東北地方のレベルを上げてくれた」。自身も72年選抜で4強に食い込んだ。「あのへんから昔の劣等感はなくなった。上位進出が続いたことで、東北地方の選手が(抽選会でも)下を向かなくなった」。77年から4年連続選抜出場など80年代前半にかけ甲子園常連校に。後に大リーグでも活躍した佐々木主浩を擁し、84年夏から3季連続甲子園出場し、85年は春夏連続8強。その秋にライバル校の仙台育英監督に就任し、4年後、ついに悲願への挑戦権を得た。

エース大越基(現早鞆監督)を擁した89年夏、甲子園の決勝に初進出。だが、帝京を相手に0―0の延長10回に2点を奪われ、あと一歩で栄冠を逃した。

それでも、竹田氏の思いは受け継がれた。68年の東北の主将だった若生正広氏(故人)が、93年に母校の監督に就任。03年夏、ダルビッシュ(現パドレス)を擁し決勝進出を果たした。竹田氏の後任として95年から17年まで仙台育英を率いた佐々木順一朗監督(現学法石川監督)も「本気になれば世界が変わる」をモットーに01年春、15年夏の決勝に進出した。

竹田氏が手作りした冬場の練習施設。いまでは広大な土地を逆手に、充実した室内練習場が各地にできた。越境入学も盛んになり、東北全体のレベルが向上。促した意識改革が結実した東北初優勝だった。竹田氏は言った。「高校野球は郷土愛でチームを固めて、地元の選手たちが活躍する。そして甲子園で頑張ってほしい、という思いはあります」。今大会の仙台育英のベンチ入り18人のうち、16人が東北出身だった。(伊藤 幸男)

◇竹田 利秋(たけだ・としあき)1941年(昭16)1月5日生まれ、和歌山県出身の81歳。和歌山工では三塁手として58年選抜に出場。国学院大卒業後、銀行に勤めたが65年から東北のコーチを務め、68年1月同校監督に就任し、同年夏の甲子園に初出場。85年夏、佐々木主浩(元横浜など)を擁し全国8強。同年秋に仙台育英監督に就任。89年夏は大越基(元ダイエー、現早鞆)を軸に全国準V。甲子園には通算27度の出場で30勝27敗。96年に国学院大野球部監督に就任し、10年から総監督となった。

2022年8月23日のニュース

-

エンゼルスが球団売却へ モレノオーナーが声明発表「今がその時」 大谷への影響は…

[ 2022年8月24日 02:47 ] 野球

-

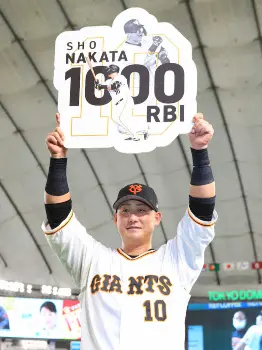

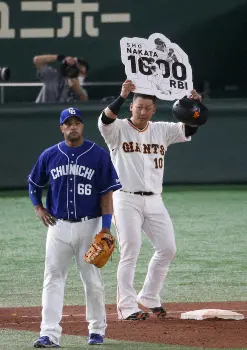

巨人・中田翔「打点を稼ぐというものに今まで僕は魅力を感じてやってきた」区切りの1000打点に万感

[ 2022年8月23日 22:50 ] 野球

-

ソフトバンク増田プロ初の猛打賞「僕は1打席1打席が勝負」勝負の5年目で爪痕

[ 2022年8月23日 22:49 ] 野球

-

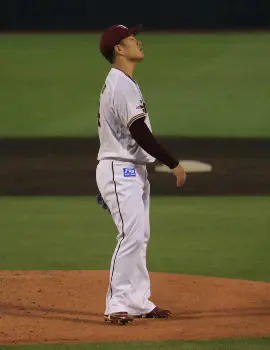

楽天が15失点で大敗 3回6失点の則本に石井監督は「調子に結果が左右されてはダメ」と苦言

[ 2022年8月23日 22:24 ] 野球

-

巨人・原監督 中田の攻守の活躍絶賛 一方「プロとしてはちょっと恥ずかしい」増田大、岡本和の守備チクリ

[ 2022年8月23日 22:15 ] 野球

-

阪神・矢野監督「ヤギは球の走りは良かったけど、コントロールがね」「誰かが1本つなげていたら」

[ 2022年8月23日 22:00 ] 野球

-

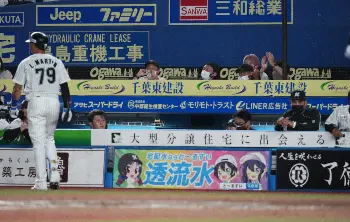

ロッテ3連敗…マーティンが3三振で大ブレーキ 井口監督「今季はずっとなので…」

[ 2022年8月23日 21:59 ] 野球

-

DeNA・今永 6回無失点で今季8勝目も悔しさ残る「慎重になりすぎて、球数が多くなった」

[ 2022年8月23日 21:57 ] 野球

-

巨人・原監督 24日先発の井上に期待「先輩たちがだらしないのが多いので、思い切っていってほしい」

[ 2022年8月23日 21:52 ] 野球

-

阪神 今季の阪神主催の京セラD大阪での試合は7戦全敗

[ 2022年8月23日 21:44 ] 野球

-

巨人・原監督 坂本の8年ぶり7番「本来なら4番でも3番でも打ってもらいたいところですけどね…程遠い」

[ 2022年8月23日 21:37 ] 野球

-

広島 森下降板直後に村上逆転弾…あぁ5連敗 秋山も抹消で主力野手続々離脱のピンチ

[ 2022年8月23日 21:33 ] 野球

-

ヤクルト救った村神様!「絶対逆転してやる」45号3ラン!「目の前の試合を全力で」DeNAと4差死守

[ 2022年8月23日 21:33 ] 野球

-

巨人・菅野「ホッと」82日ぶり7勝目「苦しいのは僕だけじゃない」桑田超え球団最多7度目大型連敗止めた

[ 2022年8月23日 21:25 ] 野球

-

DeNA 3年ぶり7連勝で7年ぶり貯金10!今永は6回無失点で8月負けなし4連勝

[ 2022年8月23日 21:24 ] 野球

-

阪神 今季22度目の零敗… 4回2死満塁の好機でロハスが凡退

[ 2022年8月23日 21:24 ] 野球

-

中日 “最下位争い”の巨人に完敗 一矢報いたのは根尾!中田、岡本和を連続三振

[ 2022年8月23日 20:55 ] 野球

-

巨人 6連敗で止めた!菅野82日ぶり7勝目、中田は平成生まれ初通算1000打点 中日と2.5差

[ 2022年8月23日 20:54 ] 野球

-

ソフトBガルビス 開幕戦に続き2号も満弾 打線は今季初先発全員安打で7回までに13点

[ 2022年8月23日 20:47 ] 野球

-

中日・根尾が好リリーフ 巨人・中田、岡本和を連続三振 自己最速タイ154キロマーク

[ 2022年8月23日 20:46 ] 野球

-

ヤクルト村上 45号逆転3ラン!球団日本人最多を更新!「みんなが繋いでくれたので」最年少150号王手

[ 2022年8月23日 20:45 ] 野球

-

阪神 DeNA先発・今永の前に6回まで無得点 チャンス作るも本塁遠く…

[ 2022年8月23日 20:34 ] 野球

-

阪神・青柳が5回7安打3失点で降板 3回まで毎回失点と苦しむ

[ 2022年8月23日 20:09 ] 野球

-

ヤクルト石川 史上初の大卒投手500試合先発 ローテ守り続けた42歳“小さな大投手”が偉大な記録

[ 2022年8月23日 20:09 ] 野球

-

楽天の新助っ人・ギッテンスが待望の来日初安打 4月に左手首骨折も復帰戦で快音

[ 2022年8月23日 20:01 ] 野球

-

楽天・則本が今季最短KO…3回6失点の大乱調で序盤に試合壊れる

[ 2022年8月23日 19:43 ] 野球

-

広島・森下 22イニングぶり失点 球団初の3戦連続完封ならず

[ 2022年8月23日 19:36 ] 野球

-

巨人・中田翔 平成生まれ初の通算1000打点「たくさんの方に支えられ達成できました」史上47人目

[ 2022年8月23日 19:36 ] 野球

-

西武 森が初回に今季初の犠打 サインではなく自身の判断「どうしても1点が欲しかった」

[ 2022年8月23日 18:58 ] 野球

-

小池都知事 始球式「直球で決められずに残念」

[ 2022年8月23日 18:44 ] 野球

-

巨人・中田 通算999打点目の先制打!1.5差の中日戦初戦初回初球 岡本和と連続適時二塁打

[ 2022年8月23日 18:33 ] 野球

-

阪神・平田2軍監督が明かす、糸井が見せた姿勢「すぐ“鳴尾浜行って打ち込みしていいですか”って」

[ 2022年8月23日 18:26 ] 野球

-

U―15日本代表 メキシコワールドカップで世界一獲る

[ 2022年8月23日 18:18 ] 野球

-

巨人・坂本勇人が8年ぶり「7番」 連敗6でストップへ2番に若林、先発は7戦ぶり勝利目指す菅野

[ 2022年8月23日 18:15 ] 野球

-

【ファーム情報】西武滝沢がプロ初アーチ コドラドがサヨナラ3ラン DeNA有吉が5勝目

[ 2022年8月23日 18:07 ] 野球

-

広島 「神宮打率・778」の秋山抹消で3番に龍馬 森下は3戦連続完封なるか ヤクルト戦スタメン発表

[ 2022年8月23日 17:25 ] 野球

-

阪神・近本が「3番中堅」で即スタメン復帰 先発は青柳 DeNA戦スタメン発表

[ 2022年8月23日 17:23 ] 野球

-

日本ハム・吉田 仙台育英から刺激たっぷりの好救援「僕もいい投球しないとなって」

[ 2022年8月23日 17:20 ] 野球

-

仙台育英が母校凱旋 須江監督「皆さんの祈る思いがどんどん大きくなって“東北で一丸で勝つ”雰囲気に」

[ 2022年8月23日 17:20 ] 野球

-

【23日の公示】巨人が湯浅と中島、DeNAは神里を登録 広島・秋山、ソフトB柳田ら特例2022で抹消

[ 2022年8月23日 17:15 ] 野球

-

日本ハム・新庄監督 両軍無得点で日没コールドに「踏んだり、踏んだりやったね」

[ 2022年8月23日 17:08 ] 野球

-

仙台育英が母校凱旋 佐藤主将「東北の皆さまにとって、夏のいい思い出になったことが凄くうれしい」

[ 2022年8月23日 17:05 ] 野球

-

日本ハム“3年ぶり”釧路で日没コールド ネット「何か対策しないの?」「北海道らしくて好き」

[ 2022年8月23日 17:02 ] 野球

-

落合博満氏が語る 村上宗隆の3冠王へのポイントと「とてつもない選手になる」ための気構え

[ 2022年8月23日 17:00 ] 野球

-

阪神 23日から藤井康雄1、2軍巡回打撃コーチが1軍打撃コーチへ異動

[ 2022年8月23日 16:57 ] 野球

-

新庄監督 日没コールドは初経験 7回引き分けの試合に「甲子園決勝みたいな野球。ベンチで大笑いしてた」

[ 2022年8月23日 16:51 ] 野球

-

日本ハム 北海道・釧路でまた日没コールド、19年以来3年ぶり…午後4時7分、7回引き分けで終了

[ 2022年8月23日 16:24 ] 野球

-

ロッテ主催「マリーンズカップ」 元巨人小笠原ら出身の「千葉西リトルシニア」が5度目V

[ 2022年8月23日 16:21 ] 野球

-

阪神 北川打撃コーチ、加治屋が新型コロナウイルス陽性判定

[ 2022年8月23日 16:11 ] 野球

-

【23日プロ野球見どころ】ヤクルト、ロッテ、ソフトBの石川が初の3人同日先発

[ 2022年8月23日 16:10 ] 野球

-

ロッテの2年目左腕・鈴木が25日西武戦で今季初先発

[ 2022年8月23日 16:08 ] 野球

-

日本ハム 古川裕がレーザービームで本塁刺殺 球場どよめく

[ 2022年8月23日 15:39 ] 野球

-

日本ハム杉谷 ランニング本塁打は幻に…足がもつれて三塁タッチアウト 新庄監督&選手たちは苦笑い

[ 2022年8月23日 15:30 ] 野球

-

楽天・ギッテンス、西川、早川が1軍合流

[ 2022年8月23日 15:11 ] 野球

-

ドジャースがブルワーズに完敗 ロサンゼルスで今季初の零封負け 先発ウリアスの連勝は10でストップ

[ 2022年8月23日 14:54 ] 野球

-

井端弘和氏、台湾プロ野球コーチに

[ 2022年8月23日 14:34 ] 野球

-

ついに優勝旗が白河の関を越えた! 仙台育英ナインが乗車した新幹線が通過!

[ 2022年8月23日 14:19 ] 野球

-

阪神・近本、1軍試合前練習に合流 昇格即「3番・中堅」で先発予定

[ 2022年8月23日 14:14 ] 野球

-

いよいよ深紅の大優勝旗が「白河の関越え」 仙台育英が東京駅を出発 駅員「感動をありがとう」

[ 2022年8月23日 13:44 ] 野球

-

仙台育英応援団に新幹線ホームで異例のアナウンス「優勝おめでとうございました」

[ 2022年8月23日 12:44 ] 野球

-

阪神2軍 糸井、北條が新型コロナウイルス感染から実戦復帰 先発は秋山

[ 2022年8月23日 12:31 ] 野球

-

プホルスが0-0の均衡破る通算693号!残り41試合歴代4位の通算700号到達なるか

[ 2022年8月23日 12:05 ] 野球

-

ヤンキースのジャッジが47号 8月はようやく6勝目 メッツのシャーザーは10勝目ならず

[ 2022年8月23日 11:19 ] 野球

-

元銀行員のメジャー登板は1試合でピリオド メッツが新人フィッシャーを40人枠から外す

[ 2022年8月23日 11:00 ] 野球

-

大谷翔平 代打で空振り三振 2年連続で規定打席に到達 前日はウイルス性胃腸炎で途中交代

[ 2022年8月23日 10:46 ] 野球

-

仙台育英が東北勢初優勝の甲子園決勝 視聴占拠率41・8%、世帯視聴率12・3% 月曜昼でも列島熱狂

[ 2022年8月23日 10:44 ] 野球

-

銀行の金融アナリストからプロ野球に再挑戦、メッツの26歳フィッシャーが3回無失点メジャーデビュー

[ 2022年8月23日 10:05 ] 野球

-

ネビン監督代行 大谷ベンチスタートに「今、彼はいい感じ。代打出場は可能」 次回登板は28日

[ 2022年8月23日 07:35 ] 野球

-

拓大時代と変わらぬ「固め打ち」 ソフトバンク・野村勇の活躍がうれしい

[ 2022年8月23日 07:30 ] 野球

-

阪神「3番近本、4番佐藤輝、5番大山」なら勝率ヤクルトより上 近本復帰で左右の大砲にも好影響

[ 2022年8月23日 07:00 ] 野球

-

才木、島本、おかえり!それでも阪神・梅野が手綱を締める理由

[ 2022年8月23日 06:45 ] 野球

-

バッテリーで目指す究極のボール 阪神・梅野「これを打たれたら仕方ない」 若手投手の引き出し増やすぞ

[ 2022年8月23日 06:30 ] 野球

-

【スポニチスカウト部(27)】京都国際・森下瑠大 聖地から球界No・1左腕へ

[ 2022年8月23日 06:10 ] 野球

-

日本ハム・新庄監督 高松商・浅野に熱視線!三拍子そろった逸材に「ヘッドの使い方が良い。足も速いしね」

[ 2022年8月23日 06:00 ] 野球

-

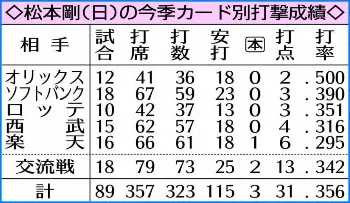

日本ハム・松本剛 8人目の3発以下で首位打者なるか、12年角中以来

[ 2022年8月23日 06:00 ] 野球

-

エンゼルス・大谷 レイズ戦でスタメン外れる 前日はウイルス性胃腸炎で途中交代

[ 2022年8月23日 05:39 ] 野球

-

首位ヤクルトVS2位DeNA 26日から直接対決、槙原寛己氏がV争い占う 経験か勢いか

[ 2022年8月23日 05:30 ] 野球

-

「8月男」ヤクルト・村上がDeNAの連勝止める 今季も好調、打率.400に7本塁打

[ 2022年8月23日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・石川 史上7人目500先発登板で「いい流れを持ってこられるように」

[ 2022年8月23日 05:30 ] 野球

-

DeNA 勝負の9月へ98年V知る斎藤コーチ、投手陣に体調管理の見直し求める

[ 2022年8月23日 05:30 ] 野球

-

DeNA・今永 23日阪神戦先発、6連勝中のチームに合わせ「自分も勢い乗る」

[ 2022年8月23日 05:30 ] 野球

-

中畑清氏 DeNA、26日からヤクルトと連勝続けるハマスタで3連戦 今からドキドキ

[ 2022年8月23日 05:30 ] 野球

-

巨人・菅野“連敗ストッパー”再現狙う 中日3連戦、23日初戦に先発

[ 2022年8月23日 05:30 ] 野球

-

西武・内海の引退セレモニーは9・19!楽天戦後にスピーチ「感謝の言葉を直接お伝えしたい」

[ 2022年8月23日 05:30 ] 野球

-

西武 23日から通常ユニ、0.5差で首位も辻監督「残り10、15試合が勝負」

[ 2022年8月23日 05:30 ] 野球

-

楽天 高松商・浅野をドラフト上位でリストアップ!石井監督「小柄だけどスイングも大きくて良い打者」

[ 2022年8月23日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・朗希 楽天ともう一丁!26日に本拠地で登板へ 19日には勝ち星も6回5失点

[ 2022年8月23日 05:30 ] 野球

-

阪神・近本 23日は3番復帰濃厚 井上ヘッド「“腐っても鯛”。あいつは鯛」独特言い回しで期待感

[ 2022年8月23日 05:15 ] 野球

-

「ハツラツとしたプレーに刺激もらいました」母校の仙台育英Vに阪神・熊谷が早期昇格へギアチェンジ

[ 2022年8月23日 05:15 ] 野球

-

連勝9でストップした阪神・青柳 DeNA戦で再進撃だ「上にいくためには上のチームに勝たないと」

[ 2022年8月23日 05:15 ] 野球

-

阪神・森木 矢野監督も期待、28日1軍デビューへ 球団高卒新人の初登板初勝利なら2リーグ制以降では初

[ 2022年8月23日 05:15 ] 野球

-

オリックス・山岡「対策してきていたら、対応できるように」防御率0.56、得意の日本ハム戦受けて立つ

[ 2022年8月23日 05:00 ] 野球

-

森下、狙え!広島初の3戦連続完封「ゼロ並べることができれば最高」、村上封じは「会沢さんと話をして」

[ 2022年8月23日 04:45 ] 野球

-

広島・九里 目指せ“連続完封” 鬼門の神宮に「ソロならOKくらいの気持ちでゾーンの中で勝負」

[ 2022年8月23日 04:45 ] 野球

-

広島・野村 2年ぶり思い出の神宮で快投頼むぞ「いい準備をしてマウンドに上がりたい」

[ 2022年8月23日 04:45 ] 野球

-

勝負の7連戦を前に…ソフトB 柳田、周東ら5選手がコロナ判定 1軍主力野手7人が離脱の非常事態

[ 2022年8月23日 04:45 ] 野球

-

ソフトB・千賀 28日の日本ハム戦で復帰 7連戦は先発7人、石川→レイ→板東→東浜→武田→千賀→和田

[ 2022年8月23日 04:45 ] 野球

-

中日・勝野「僕が眠らせたい」 最下位脱出へ、巨人打線を起こしまセン言 23日先発で先陣切る

[ 2022年8月23日 04:45 ] 野球

-

12球団代表者会議 コロナ陽性でも無症状選手はバブル方式で練習可

[ 2022年8月23日 04:30 ] 野球

-

松坂大輔氏 優勝の仙台育英に感じた昔とは違う「強さ」 実は中3時に誘い受けていた

[ 2022年8月23日 04:10 ] 野球

-

名将・竹田利秋氏が見た東北勢苦闘 かつて「遠い存在だった」甲子園 “意識改革”が実を結んだ

[ 2022年8月23日 04:10 ] 野球

-

ついに東北に大旗!仙台育英が悲願初V 108年目の歓喜に須江監督「皆さん、おめでとうございます!」

[ 2022年8月23日 04:05 ] 野球

-

「青春って凄い密」仙台育英・須江監督の言葉が話題に、コロナ下「全国の高校生に拍手を」

[ 2022年8月23日 04:05 ] 野球

-

仙台育英・斎藤蓉 今大会チーム最多100球熱投で勝利導く、最強投手陣の柱が大一番で躍動

[ 2022年8月23日 04:05 ] 野球

-

仙台育英 今夏チーム1号が奇跡の満塁アーチ、病魔乗り越え岩崎「皆が支えてくれた一本」

[ 2022年8月23日 04:05 ] 野球

-

この瞬間のために“呪縛”はあったのではないか

[ 2022年8月23日 04:05 ] 野球

-

コロナ下でも完走できた甲子園新時代 収束後も選手入れ替えシステムは継続を

[ 2022年8月23日 04:05 ] 野球

-

仙台育英 春夏通じ100校目の優勝経験校 43度目出場で初頂点は早実の27度目を更新

[ 2022年8月23日 04:05 ] 野球

-

仙台育英初優勝に校舎PVも沸いた!100人の生徒&職員テレビ観戦

[ 2022年8月23日 04:05 ] 野球

-

仙台育英・須江監督の家族もアルプス席で歓喜 8歳長男「僕も野球頑張る」

[ 2022年8月23日 04:05 ] 野球

-

仙台育英OB佐藤世那さん 後輩称え「凄いことやった」、自身はクラブでプレー

[ 2022年8月23日 04:05 ] 野球

-

楽天・マー君 ツイッターで仙台育英の悲願祝福、両校ナインねぎらいも

[ 2022年8月23日 04:05 ] 野球

-

04年夏に駒大苫小牧で初V 香田監督、仙台育英へ「敬意しかありません」

[ 2022年8月23日 04:05 ] 野球

-

福島敦彦氏 走攻守全てが上だった仙台育英 高レベル5投手が示した甲子園で勝つための複数投手制のあり方

[ 2022年8月23日 04:00 ] 野球

-

準V下関国際の地元 PVで温かい拍手「頑張る姿に元気をもらった。ありがとうと言いたい」

[ 2022年8月23日 04:00 ] 野球

-

85年夏の甲子園準Vの元宇部商監督・玉国光男さん 下関国際の準優勝称える「凄いこと」

[ 2022年8月23日 04:00 ] 野球

-

感涙の銀!下関国際 部員11人でスタート、初勝利まで3年…全国制覇あと一歩も坂原監督「ありがとう」

[ 2022年8月23日 04:00 ] 野球

-

下関国際・赤瀬が執念の三塁打 準優勝に涙も「全員がチーム第一にプレーした。それが実った」

[ 2022年8月23日 04:00 ] 野球

-

入学時から主将の下関国際・山下 涙の準Vにも「3年生29人は自分にとって一番大切なもの」

[ 2022年8月23日 04:00 ] 野球

-

夢は料理人!仙台育英の応援団長・志賀大智くん いつか得意料理で最高の夏の恩返しを

[ 2022年8月23日 04:00 ] 野球

-

高松商・浅野らがU18高校日本代表選出、主将は近江・山田 9・9W杯開幕

[ 2022年8月23日 04:00 ] 野球

-

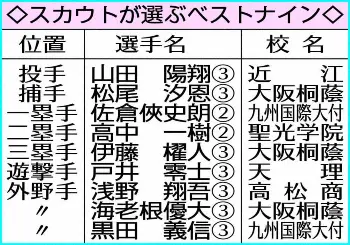

高松商・浅野、大阪桐蔭・松尾ら高評価!プロのスカウト陣がベストナイン選出

[ 2022年8月23日 04:00 ] 野球

-

エンゼルス・大谷 ウイルス性胃腸炎、強行先発も4回3失点で8敗目 5回代打交代

[ 2022年8月23日 02:30 ] 野球

-

レンジャーズ・有原 1年4カ月ぶり復活白星、右肩手術にマイナー生活乗り越えた

[ 2022年8月23日 02:30 ] 野球

-

カブス・誠也 10号ソロで日本選手9人目の2桁弾、今季5度目の3安打以上もマーク

[ 2022年8月23日 02:30 ] 野球