【内田雅也の追球】「夏」を追いかけて 藤浪登場に沸くなか、ベンチに下がった北條 阪神に望む熱い戦い

セ・リーグ 阪神4-3DeNA ( 2020年10月11日 甲子園 )

Photo By スポニチ

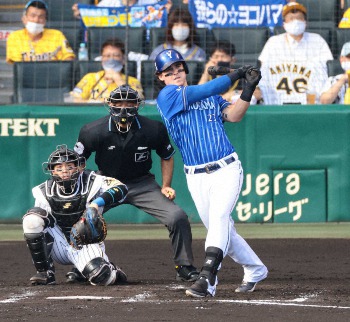

今やお決まりとなった藤浪晋太郎登場時の大歓声が甲子園に響いた時、北條史也はベンチにいた。8回表、藤浪を告げた阪神監督・矢野燿大は二塁手を植田海に代えた。彼は遊撃が本職、守備固めとして当然の策だ。

ただ、不完全燃焼だった。1回裏は2番として無死一塁で走者を進められなかった。2回裏は目の前で敬遠があった2死満塁で空振り三振を喫した。前日10日も満塁機に凡打、送りバント失敗、守備でも失策。反骨心豊かな彼のことだ。汚名返上にかけた試合で、悔しさは相当だったろう。

北條と藤浪は言わずと知れた同期生である。2012年、光星学院(現八戸学院光星)高の主砲と大阪桐蔭高のエースとして、春も夏も甲子園大会決勝で戦った。あれから8年。2人は阪神で苦楽をともにしている。あの「夏」の輝きを取り戻してほしいと願う。

この日10月11日は47年前、1973(昭和48)年、巨人―阪神戦(後楽園)で10―10引き分けという激闘があった。伝統の一戦を戦う両チームでプロ野球史上初めて、ともにシーズン最終戦、勝った方が優勝の決戦があった年である。

阪神は決戦に敗れ、巨人V9は成る。7―0リードで勝てなかった10月11日を山際淳司は<展開が狂いはじめるのがこの試合>とした。著書『最後の夏 一九七三年巨人・阪神戦放浪記』(マガジンハウス)にある。雑誌『鳩よ!』1993年12月号―94年9月号まで連載していた当時の題名も『流転の夏』だった。

タイトルの「夏」にはむろん意味がある。優勝を逃すと、阪神4番打者・田淵幸一に<夏の終わり>が訪れている。

作家・山口洋子の『叱られて』=『飛行機』(光文社)所収=にプロ野球選手しか愛せない女性が出てくる。理由を、春や秋ではなく「はっきり夏の旬がある」と言う。「その夏をバカみたいに息を切らせて追いかけてる姿が好きなのよ」。東京・銀座の高級クラブ経営者として選手と交流が深かった山口の実感だろうか。アメリカでは野球選手を俗に「ボーイズ・オブ・サマー」(夏の少年たち)と呼ぶ。

北條は下を向く選手ではない。ベンチに控えていてもよく声を出し、チームを鼓舞する。5回表先頭の四球は後の大山悠輔本塁打が逆転2ランとなる貴重な出塁だったではないか。1ボール2ストライクからの3球を見極めた。打率1割台と沈む彼も前を向いてやっている。

試合は先発・秋山拓巳がソロ3発を浴びながら3併殺を奪うなど6回途中まで持ちこたえ、救援4投手は1人の走者も許さずに逃げ切った。

逆転決勝の25号2ランを放った大山は守備も光っていた。投手が弾いた打球を素早く拾って刺し(4回表)、ボテボテの当たりをランニングスローで刺した(9回表)。また、ジャスティン・ボーアの3―6―3併殺(5回表)も見事だった。

投手を含めた守りの野球は本来、阪神が目指すべき姿である。

夕暮れ時、甲子園は1点差勝利に沸いた。季節はもう二十四節気の寒露(かんろ)で、秋風が吹くが、いつまでも「夏」を追いかける選手たち、チームでありたい。=敬称略=(編集委員)

2020年10月12日のニュース

-

【13日MLB見どころ】レイズ筒香、ポストシーズン初安打なるか

[ 2020年10月13日 03:00 ] 野球

-

大谷大1年生・寺門 7回1失点、10戦目でリーグ戦初勝利に貢献 井上監督は成長喜ぶ

[ 2020年10月12日 22:37 ] 野球

-

巨人、中日戦今季ラスト 原監督らファンにあいさつ 接戦多く「やっと勝ち越せた」

[ 2020年10月12日 21:52 ] 野球

-

中日 巨人に2つ負け越しで終了、首位との差痛感 指揮官「弱かったという事実が数字に出ている」

[ 2020年10月12日 21:50 ] 野球

-

中日・与田監督 借金完済のナインねぎらう、さらなる上位見据え「これで終わりではない」

[ 2020年10月12日 21:46 ] 野球

-

巨人・桜井4敗目 援護直後に四球から失点「同じ失敗をしないようにしたい」

[ 2020年10月12日 21:11 ] 野球

-

甲南大1年生・井村 リーグ戦初完封「粘り強く投げられた」ドラフト候補から学習

[ 2020年10月12日 20:54 ] 野球

-

巨人 M12で変わらず…22イニング適時打なく連敗 6カードぶり負け越し

[ 2020年10月12日 20:53 ] 野球

-

中日 102日ぶり5割復帰、逆転で巨人に連勝 阿部同点弾、福谷6回2失点&V二塁打

[ 2020年10月12日 20:53 ] 野球

-

テレ玉 西武・源田とのコラボTシャツ発売「GENDA TELE TAMARAN」をプリント

[ 2020年10月12日 20:39 ] 野球

-

天理大ドラフト候補・森浦 今秋初黒星、毎回12K 1失点完投も無援「勝ちたかった」

[ 2020年10月12日 20:37 ] 野球

-

関西国際大エース左腕・武次 1点守り3安打完封、天理大ドラフト候補・森浦に投げ勝つ

[ 2020年10月12日 20:33 ] 野球

-

中日・福谷 6回2失点、巨人戦プロ初白星の権利持って降板 打っては勝ち越し二塁打

[ 2020年10月12日 20:17 ] 野球

-

阪神 一部報道の矢野監督の大人数での会食について球団が発表「球団として許可を出しました」

[ 2020年10月12日 20:02 ] 野球

-

巨人・桜井 6回途中3失点で降板 この日も2死からの四球が失点起点に「悔やまれます」

[ 2020年10月12日 19:58 ] 野球

-

都市対抗東京2次予選 第4代表は鷺宮製作所、就任1年目・岡崎監督「勝ててホッとした」

[ 2020年10月12日 19:46 ] 野球

-

京大 今秋8戦目で待望1勝、水江4回1失点でリーグ戦初勝利 異例の1年生白星

[ 2020年10月12日 19:08 ] 野球

-

都市対抗九州地区予選 熊本GL新人左腕・石森が2回無失点、152キロ記録 敗者復活T2回戦へ

[ 2020年10月12日 18:12 ] 野球

-

中日・阿部 5年目で初の2桁本塁打、2点差すぐ追いつく「いい感じで打てた」

[ 2020年10月12日 18:05 ] 野球

-

【13日の予告先発】巨人・菅野VS広島・九里、オリックス・山本VSソフトバンク・笠谷

[ 2020年10月12日 17:22 ] 野球

-

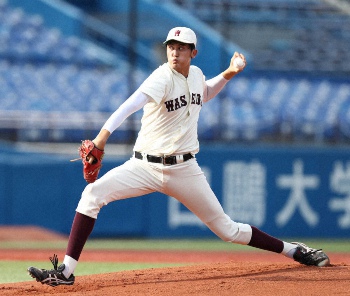

早大の2メートル左腕・今西が3回零封、スカウト「大化けする可能性がある」

[ 2020年10月12日 16:46 ] 野球

-

【ファーム情報】楽天快勝 西口が5回2失点で2勝目、下水流4打点

[ 2020年10月12日 16:31 ] 野球

-

【12日の公示】阪神・岩貞、岩崎を登録 ヤクルト・イノーア自由契約

[ 2020年10月12日 16:13 ] 野球

-

立命大 サヨナラ勝ちで2位浮上、山口乃が劇弾 恩師にささげる一打「積極的に行けた」

[ 2020年10月12日 15:52 ] 野球

-

近大・佐藤 リーグタイ記録13号も…敗戦に表情厳しく「1本は打ったが仕事はできなかった」

[ 2020年10月12日 14:59 ] 野球

-

阪神 岩貞&岩崎が復帰でも藤浪は中継ぎ継続 金村投手コーチ「良い状態を保ってくれている」

[ 2020年10月12日 14:22 ] 野球

-

佛教大・福井 優勝への望みつなぐ決勝ソロ 捕手としても好リード

[ 2020年10月12日 14:01 ] 野球

-

阪神・高橋 13日中日戦へ意気込み 前回は中5日でプロ初完投も「特に意識することなく」

[ 2020年10月12日 13:43 ] 野球

-

明大、法大のドラフト候補左腕・鈴木攻略で快勝 先発・竹田が7回2死まで無安打投球

[ 2020年10月12日 13:37 ] 野球

-

阪神 コロナ騒動で離脱の岩崎と岩貞が13日から1軍合流へ

[ 2020年10月12日 13:33 ] 野球

-

ロッテファンにラストチャンス!15日楽天戦でサマーハット&タオル配布

[ 2020年10月12日 13:28 ] 野球

-

ヤクルト五十嵐、15日に引退会見 剛球リリーバーが現役生活に別れ

[ 2020年10月12日 13:15 ] 野球

-

【12日プロ野球見どころ】巨人、今季最後の中日戦 先発は桜井と福谷

[ 2020年10月12日 13:02 ] 野球

-

広島・石原慶 今季限りで引退 ラストイヤーは故障に泣き… 11月7日阪神戦で引退セレモニー

[ 2020年10月12日 13:00 ] 野球

-

西武 ライナ初プロデュースグッズ販売へ

[ 2020年10月12日 12:46 ] 野球

-

レイズが逆転勝ちで先勝 ズニーノ勝ち越し打、筒香は出番なし ア・リーグ優勝決定S

[ 2020年10月12日 12:26 ] 野球

-

ヤクルト、イノーアが退団 すでに帰国「活躍できませんでしたが、チームメイトに恵まれました」

[ 2020年10月12日 11:43 ] 野球

-

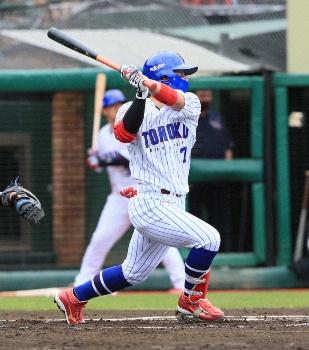

ドラ1候補の近大・佐藤 リーグ記録の13本塁打 先輩・二岡に並んだ

[ 2020年10月12日 11:21 ] 野球

-

西武2年目・渡辺の宝物 金言あふれる「内海ノート」

[ 2020年10月12日 10:22 ] 野球

-

誰もが応援したくなる…オリックス・ドラ1宮城に漂う大器の予感

[ 2020年10月12日 09:00 ] 野球

-

レイズ・筒香 登録メンバー入りもスタメン外れる ア・リーグ優勝決定S

[ 2020年10月12日 08:39 ] 野球

-

【内田雅也の追球】「夏」を追いかけて 藤浪登場に沸くなか、ベンチに下がった北條 阪神に望む熱い戦い

[ 2020年10月12日 08:00 ] 野球

-

トヨタ自動車・北村 “陰のMVP”も「僕が目立っているようではチームはダメ」

[ 2020年10月12日 08:00 ] 野球

-

【12日MLB見どころ】レイズ―アストロズ ア・リーグ優勝決定Sが開幕

[ 2020年10月12日 06:00 ] 野球

-

ソフトバンク・森 史上6人目、最年少で100セーブ&ホールド到達!同一年W達成は史上初

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク 1~4番に左4人並べて天敵・美馬撃ち2差!松田宣トドメの3000塁打弾!

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク・和田 元同僚の杉内に並ぶ日米通算142勝目「向かっていく気持ちは忘れず」

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

ロッテ 零敗で首位攻防戦負け越し…4番・安田3連戦で10の0 井口監督、打線組み替え示唆

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・美馬 得意なソフトB戦で7回3失点「悔しい」3敗目

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

岸川勝也氏 ロッテ・美馬の心打ち砕いたソフトB・周東の「3凡打」

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

511日ぶり勝利の中日・清水 エース大野雄の助言「四球も安打も同じ」肝に銘じ、危機脱出

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

巨人敗れるも戸郷好投でVへ収穫 原監督、6回2死二塁での高橋勝負は期待ゆえの「私のミス」

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

巨人・炭谷に警告 走路をふさいでいたとしてコリジョンルール適用

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

巨人・吉川尚 頭部死球から復帰し4打席で2四球

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

楽天ドラ6・滝中 デビュー4戦目でプロ1勝!あと1人で完封&完投逃すもチーム4位転落危機救う

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

楽天・浅村 3年連続30号!楽天で2年連続は史上初 12球団一番乗りで大台に

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

楽天・大地 新人右腕・滝中援護のV打「初勝利をあげたかった」

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

西武 勝てば3位浮上も大敗…1軍初昇格のドラ3・松岡ホロ苦デビュー

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

オリックス・増井 史上初の12球団勝利&セーブに王手 古巣・日本ハムから初勝利

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

オリックス・安達の「すごい」記録 中嶋監督代行就任以降、出場した試合は19勝10敗1分け

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・中田 15試合63打席ぶり28号!「がむしゃらにいきました」

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

“逃がさんぞ”阪神・大山 3日ぶり岡本に並ぶ25号 ベンチの矢野監督が「25サイン」で出迎え

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

し烈な本塁打王争いをデータで比較 第1打席に強い大山 本拠地で量産する岡本

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

阪神・サンズ 得点圏で16打席ぶり安打 本塁打王争いの大山“アシスト”にも期待

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

阪神・秋山 3被弾で“危な”勝った! 先制、同点、勝ち越し弾許すも6回途中3失点で7勝目

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

阪神・スアレス 球団最速161キロで20セーブ到達 藤浪と“160リレー”で沸かせた

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

阪神・藤浪は160キロで3者凡退 1球ごとに歓声 大和には157キロが頭部かすめる

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

阪神・球児 鳴尾浜球場マウンドで投球練習 1日以来の実戦登板へ準備

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

DeNA・オースティン8戦8発!リーグトップ青木上回る長打率.652

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

広島・誠也が決勝打 8試合連続安打に好走塁も披露 デーゲームは無類の強さ

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

“最高の1日”広島・中村祐 2年ぶりの本拠地勝利&適時打 「活躍する姿見せられてうれしい」

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

広島・龍馬が帰ってきた! 即日の3安打2打点 大盛、宇草ら躍動に危機感持つも焦らず復帰

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

大野豊氏 龍馬はやっぱりモノが違う チームとしては底上げの機会、起用法で悩み増えそう

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

広島・小園 代打で凡退も佐々岡監督はスタメン起用示唆「与えられたところで、がむしゃらに」

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・小川 6日先発回避、復帰戦も5回途中6失点KO…今季ワースト借金19に

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

「ロケットボーイズ」ヤクルト・石井コーチ 五十嵐の引退「寂しい」

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

明大・入江、初完封でドラフトへ強烈アピール スカウト「びっくり こんな投球ができるとは」

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

法大・高田孝 5回2失点で●「決め球の精度が甘かった」

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

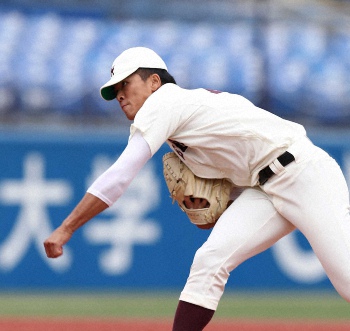

早大・早川、「初心」で3戦連続2桁K スカウトの評価も「ぶっちぎり」

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

11球団28人のスカウト視察魅了 近大・佐藤、“足”でサヨナラ貢献

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

関東大学地区選手権、予定通り開催へ 11・9横浜で開幕、計10校によるトーナメント

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

来秋ドラフト候補の高知・森木、自己最速タイ151キロ!13日に明徳義塾と県大会決勝再試合へ

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

西部ガス・笹井が代打サヨナラ満弾 チームを3回戦へと導く

[ 2020年10月12日 05:30 ] 野球

-

ヤンキース・田中、ポストシーズン敗退から一夜、悔しさ吐露「とても悲しい」

[ 2020年10月12日 02:30 ] 野球

-

アストロズ指揮官、好調打線に自信 突破のカギは先発陣

[ 2020年10月12日 02:30 ] 野球