【コラム】海外通信員

アルゼンチン・ユース衰退の理由

今、アルゼンチン北部の2都市でU-20南米選手権が開催されている。同大会はU-20ワールドカップの予選も兼ねており、アルゼンチンがホスト国となるのは99年以来7大会ぶりのこと。だが、開催国の代表はグループリーグであっさりと敗退してしまった。つまり、アルゼンチンは今年トルコで開かれるU-20ワールドカップに参戦しないということだ。

このニュースに、日本のサッカーファンの皆さんは、さぞ驚かれただろう。アルゼンチンのユース代表といえば、95年から07年までの12年間に、U-20南米選手権で3回、U-20ワールドカップで5回も優勝しており、文句なしに世界のトップに君臨していた。そしてそれらのチームからは、ソリン、リケルメ、アイマール、サムエル、カンビアッソ、サビオラ、テベス、マスチェラーノ、サバレタ、メッシ、アグエロといった、後に欧州の主要リーグで活躍するスター選手たちが台頭し、A代表の主軸となってきた。

そんなアルゼンチンのユース代表が、08年北京五輪での金メダルを最後に、めっきりと威力を失ってしまったのだ。事情がわからなければ、一体何が起きたのかと不思議に思うだろう。

だが実際、その理由を説明し、理解してもらうのは至って容易なことだ。

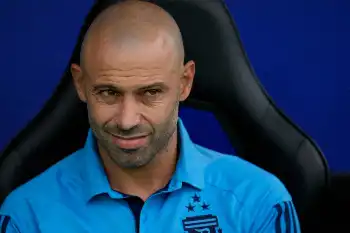

アルゼンチンサッカー協会(AFA)では94年から、育成のエキスパートであるホセ・ペケルマンとその指導者チームにユース代表部門を任せていた。ペケルマン本人が指導の現場から去ったあとも、同チームのスタッフによって発掘、育成、指導は続行されたが、07年のU-20ワールドカップで優勝を遂げたあと、それまで監督を務めていたウーゴ・トカーリを解雇したことによって、事実上「ペケルマンチーム」と完全に縁を切った形となった。

そして、アルゼンチンサッカーの宝であったユース代表部門の指揮は、ペケルマンチームのスタッフから「86年ワールドカップ優勝メンバー」にバトンタッチされた。AFAのフリオ・グロンドーナ会長の息子であり、代表チーム強化ディレクターを務めるウンベルト・グロンドーナによると、これは「86年優勝メンバーを黙らせるため」だったという。ワールドカップ優勝という偉業を成し遂げたにもかかわらず、それまでAFAから納得の行く「見返り」を貰っていなかったと不平を洩らし続けていた元選手たちに、ご褒美として重要な役職を任せることになったわけだ。

では、この86年組に育成の実績があったのかというと、答えは「NO」である。

ペケルマンの場合は、過去の豊富な経験から、育成に必要な人材を揃え、ひとつのチームを結成していた。2001年にアルゼンチンでU-20ワールドカップが開催された時には、大会の1年前からチーム作りを始め、選手ひとりひとりのフィジカルとメンタルをケアし、その結果が優勝に結びついた。当時のスタッフからチーム作りの逸話を聞くのは非常に興味深く、育成という大仕事に必要な時間や知識、感覚について考えさせられ、素人には到底無理であることがわかる。

そんなことは、AFAの幹部も十分知っていたはずなのだ。それなのに、国内には他にもいる「育成のエキスパート」と呼ばれる人たちを無視し、実績のない元選手たちにユース代表を任せたのである。その結果、ディフェンディング・チャンピオンでありながらロンドン五輪への出場権を得られず、U-20ワールドカップでは09年大会に続き、今年も不参加という失態を演じることになってしまった。

AFAの代表チーム部顧問を務めるヘルマン・レルチェ氏は、ユース失墜の原因について「メッシとアグエロの出現によって選手不足という深刻な現状が隠されてしまった」と話しているが、これは事実ではない。メッシとアグエロのような才能に浮かれて、育成を甘く見たのはAFAの幹部だけだ。AFAには全国規模で人材の発掘、指導者の指導に当たっているスタッフがいるが、彼らの地道な仕事が軽視・無視されたことに大きな原因が隠されている。そして、メキシコやコロンビアといった国が、メッシ級の選手なしでもユース部門で実力をつけてきている事実を見ても、アルゼンチンほど指導のキャリアを持った国が人材不足を言い訳にしている場合ではない。

2年前、「育成の父」と呼ばれる人に取材をした際、アルゼンチンのユース代表の現状を嘆いていたために「あなたが次期指導者として立候補したらどうか」と聞いたことがある。その時の彼の返事は次のようなものだった。

「AFAの人たちは私のことも私のキャリアもよく知っている。だが一度も声をかけられたことはない。たったの一度も、ね」

これ以上手遅れにならないためにも、AFAが一度失った指針を一刻も早く元に戻してくれるよう、祈るばかりである。(藤坂ガルシア千鶴=ブエノスアイレス通信員)

バックナンバー

-

グレミオとインテルがジョガンド・ジュント(復興に向けて共にプレーしよう)

[ 2024年5月24日 19:00 ] サッカー

-

パリに夢幻の花が咲く

[ 2024年4月23日 12:00 ] サッカー

-

【アルゼンチンコラム】パリ五輪出場権獲得 メッシの招集はあるのか?

[ 2024年2月29日 07:30 ] サッカー

-

なでしこジャパンがサッカー王国ブラジルに降臨(後編)

[ 2023年12月16日 11:00 ] サッカー

-

なでしこジャパンがサッカー王国ブラジルに降臨(前編)

[ 2023年12月15日 23:00 ] サッカー

-

【フランスコラム】ドリブラーの宿命とウスの道(後編)

[ 2023年11月10日 08:00 ] サッカー

-

【フランスコラム】ドリブラーの宿命とウスの道(前編)

[ 2023年11月9日 08:00 ] サッカー

-

【アルゼンチンコラム】テベスの「名をかけた挑戦」

[ 2023年9月20日 23:30 ] サッカー

-

ワクワクしない?ネイマールのサウジアラビア移籍

[ 2023年9月5日 16:00 ] サッカー

-

苦労人「ボー・ゴス」はどこまでやれる?

[ 2023年8月2日 01:30 ] サッカー

-

絶大なるメッシ人気 新ユニが爆売れ MLSの人気も向上!?

[ 2023年7月25日 16:20 ] サッカー

-

ブラジリアンドリーム!サンパウロ州選手権からビッグクラブ、サントスへの移籍

[ 2023年4月26日 17:30 ] サッカー

-

アルトゥール・イチロー(37歳)レッドブル・ブラガンチーノU20監督インタビュー

[ 2023年3月1日 22:30 ] サッカー

-

セレッソ大阪の岡澤選手がブラジルで勝ち取った10番

[ 2023年2月24日 22:30 ] サッカー

-

フランス代表デシャン監督の周りに台風の渦巻(後編)

[ 2023年1月25日 16:00 ] サッカー

-

フランス代表デシャン監督の周りに台風の渦巻(前編)

[ 2023年1月24日 19:00 ] サッカー

-

熱狂に包まれたアルゼンチン “王様”メッシ代表継続で更なる熱が

[ 2023年1月2日 08:00 ] サッカー

-

「メッシのチーム」 真実の時

[ 2022年11月21日 09:30 ] サッカー

-

もうすぐブラジル全土のお祭り=W杯が始まる 6度目の王者へ

[ 2022年10月31日 20:00 ] サッカー

-

エムバペ爆弾炸裂でネット炎上 試合後も大揺れ続く 裏切られ感?それとも他にも?

[ 2022年10月13日 16:00 ] サッカー

-

34試合無敗 カタールW杯で優勝するのはアルゼンチン代表!?

[ 2022年9月26日 12:30 ] サッカー

-

ヤンマー&セレッソ大阪とレッドブル・ブラガンチーノのパートナーシップにワクワクが止まらない(後編)

[ 2022年8月30日 20:00 ] サッカー

-

ヤンマー&セレッソ大阪とレッドブル・ブラガンチーノのパートナーシップにワクワクが止まらない(前編)

[ 2022年8月29日 20:00 ] サッカー

-

新星エキティケ また若いフランス製ビッグポテンシャル

[ 2022年7月21日 12:30 ] サッカー

-

アルゼンチン ペケルマンの教え子たちによる復活に期待

[ 2022年7月7日 17:00 ] サッカー

-

ブラジルサッカー界に黒船来航 ボタフォゴ新オーナーのアメリカ人

[ 2022年6月27日 13:00 ] サッカー

-

パリSGは火事なしでタイトルの夏を迎えられるだろうか マドリー戦敗戦から1カ月

[ 2022年4月5日 13:00 ] サッカー

-

才能の宝庫ブラジルにまたしても注目の新人が登場 15歳のエンデリッキ(パルメイラス)

[ 2022年2月6日 14:00 ] サッカー

-

40歳からの挑戦

[ 2022年1月19日 16:00 ] サッカー

-

ウルグアイ代表次期監督は? 4大会連続W杯予選突破へ正念場

[ 2021年12月10日 16:15 ] サッカー

-

ブラジル ついにサッカースタジアム観衆が100%解禁に

[ 2021年11月2日 12:00 ] サッカー

-

メッシ到来でフランスに異常現象

[ 2021年10月5日 13:15 ] サッカー

-

2度にわたる早期解雇 ディエゴ・フォルランの監督としての挑戦

[ 2021年9月28日 13:00 ] サッカー

-

ブラジルxアルゼンチン戦突然の中断(下) 政治的混乱の背景

[ 2021年9月14日 00:00 ] サッカー

-

ブラジルxアルゼンチン戦突然の中断(上) 乱入者登場

[ 2021年9月13日 21:30 ] サッカー

-

レアル・マドリード ブランドとプライドをかけて

[ 2021年9月6日 11:00 ] サッカー

-

悪魔に惚れたブルーの貴公子 ヴァランヌがマンU入り

[ 2021年7月29日 06:00 ] サッカー

-

コパ・アメリカ ブラジル開催決定までのドタバタ劇

[ 2021年6月5日 09:00 ] サッカー

-

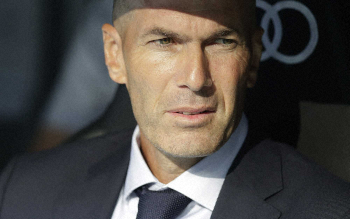

ジダン マドリー上層部への不満 2月に腹を括っていたはず

[ 2021年6月4日 16:00 ] サッカー

-

ブラジル五輪代表 東京五輪への意気込み

[ 2021年5月15日 10:00 ] サッカー

-

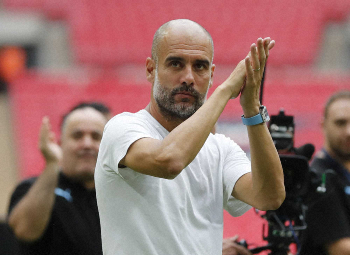

パリのミステリー CLマンC戦、謎の崩壊はなぜ起きた?

[ 2021年4月30日 11:00 ] サッカー

-

ブルゴスの大きな賭け アトレチコ・マドリード前アシスタント・コーチ

[ 2021年3月19日 07:00 ] サッカー

-

ブラジルサッカー2020年シーズンはパルメイラスの圧勝

[ 2021年3月6日 06:00 ] サッカー

-

大揺れマルセイユにサンパオリ上陸へ 起こるのは奇跡か、それとも高波か? 酒井宏、長友への影響は?

[ 2021年2月24日 08:00 ] サッカー

-

長谷川唯 ミランにとってトップの補強

[ 2021年2月8日 12:00 ] サッカー

-

ブラジルの名門ボタフォゴ号の沈没はいかに

[ 2021年1月28日 06:00 ] サッカー

-

偉大な選手たちのセカンドキャリアがスタート

[ 2021年1月16日 11:00 ] サッカー

-

老いていく者を置き去りにするレアル 存在感を示すモドリッチ

[ 2020年12月20日 05:30 ] サッカー

-

人種差別に抗議し全員連帯で試合ストップ フットボール史に残る歴史的な日

[ 2020年12月9日 23:40 ] サッカー

-

『カテナチオ』の国で 攻撃への指向を強めパスワークを重んじるサッカー

[ 2020年12月5日 11:00 ] サッカー

-

新型コロナの影響?経済不況がセレソン(ブラジル代表)にも…

[ 2020年11月20日 13:00 ] サッカー

-

哀れなマラドーナ

[ 2020年11月16日 12:30 ] サッカー

-

大きな不安と小さな期待を漂わせ… CLへ船出するマルセイユ

[ 2020年10月8日 07:00 ] サッカー

-

セリエA(1部)昇格組 フィリッポ・インザーギ率いるベネベント

[ 2020年10月3日 05:30 ] サッカー

-

アルゼンチン・リーグ戦10月再開予定!? 不安はゲーム感覚の鈍化

[ 2020年9月23日 15:00 ] サッカー

-

泣き虫ネイマールの涙。ー19/20 CLファイナルに負けてー

[ 2020年9月5日 08:00 ] サッカー

-

まるでヒチコック映画 パリの呪いは(たぶん)解けた!

[ 2020年8月14日 07:30 ] サッカー

-

サンプドリア、4日ごとにPCR検査 セリエA無観客開催措置は7月末まで

[ 2020年7月17日 09:00 ] サッカー

-

リーグ再開へ慎重なアルゼンチンサッカー協会

[ 2020年7月10日 08:00 ] サッカー

-

新型コロナの影響が続くブラジルサッカー界

[ 2020年6月11日 19:30 ] サッカー

-

偉大な点取り屋の引退 アリツ・アドゥリス「最初から最後まで忘れ難く、輝かしい道の終わり」

[ 2020年5月22日 16:45 ] サッカー

-

フランス「閉幕なき終焉」にショックと安堵 今後の見通しも立たず 来シーズンには一縷(いちる)の希望

[ 2020年4月30日 12:00 ] サッカー

-

SNSの使い方にはご注意を ルカク、軽率発言の裏側

[ 2020年4月24日 07:00 ] サッカー

-

本田のボタフォゴデビューと、新型コロナがついにブラジルにも

[ 2020年4月2日 09:00 ] サッカー

-

アルゼンチン新型コロナ対策 全土隔離状態「サッカーをするのに慌てることはない」

[ 2020年3月25日 17:00 ] サッカー

-

新型コロナウイルスの影響 欧州サッカー界は混乱の渦へ

[ 2020年3月12日 16:00 ] サッカー

-

埋められないロナウドの抜けた穴 レアル、今季も無冠の可能性

[ 2020年2月29日 10:00 ] サッカー

-

ほとんどサイコドラマと化したパリ(下) 4人のファンタスティック

[ 2020年2月28日 18:00 ] サッカー

-

ほとんどサイコドラマと化したパリ(上) エゴイズムの蔓延

[ 2020年2月27日 18:00 ] サッカー

-

吉田麻也、加入のサンプドリア チームの現状は!?

[ 2020年2月14日 17:00 ] サッカー

-

本田圭佑がリオの名門ボタフォゴにやってくる

[ 2020年2月3日 16:30 ] サッカー

-

リヴァプール南野が今後生き残るポジションとその方法は?

[ 2020年1月27日 15:00 ] サッカー

-

弱者から強者のフットボールへ 変わるアトレティコ・マドリード

[ 2019年12月13日 14:00 ] サッカー

-

泣いたマルセイユがもう笑った(下) ヴィアス・ボアス監督の評価急上昇 酒井宏樹も得点源に

[ 2019年12月7日 12:00 ] サッカー

-

泣いたマルセイユがもう笑った(上) 前指揮官への復讐? リヨン戦勝利がターニングポイント

[ 2019年12月6日 14:30 ] サッカー

-

12戦負けなしカリアリ旋風 ナインゴランら補強成功 マネージメントが機能

[ 2019年12月5日 18:30 ] サッカー

-

強いブラジルサッカーが戻ってきた 南米予選敗退から奇跡の優勝

[ 2019年11月21日 06:00 ] サッカー

-

プレミア好きで英語を学びたい方へおすすめするポッドキャスト番組

[ 2019年11月16日 12:00 ] サッカー

-

レアル 冬の移籍市場での動きは!? ジダンの希望はポグバ

[ 2019年10月18日 06:00 ] サッカー

-

W杯後のパリに女子サッカーブーム! 「全ての女の子が15キロ以内の町クラブ」へ

[ 2019年9月26日 06:00 ] サッカー

-

“揺れる”サン・シーロ 3階部分の振動&新スタジアム建設計画

[ 2019年9月20日 06:00 ] サッカー

-

ネイマールの移籍騒動で喜んでいるのはPSGと新スポンサーのアコーホテルチェーン

[ 2019年9月17日 15:30 ] サッカー

-

マンチェスター・シティーに学ぶ 現場に生かすためのデータ分析とは?

[ 2019年9月6日 13:30 ] サッカー

-

新シーズンに光りが見えないレアル 原因はジダン監督!?

[ 2019年8月30日 12:00 ] サッカー

-

ネイマールの悲劇(下) 「民」に首を切られた「王」

[ 2019年8月16日 07:00 ] サッカー

-

ネイマールの悲劇(上) 8月11日パリから逃げ出すしかなくなった

[ 2019年8月15日 15:15 ] サッカー

-

ボローニャ旋風の予感 スカウト強化などクラブは着実に前進

[ 2019年8月11日 09:00 ] サッカー

-

日本の応援文化と岐阜西濃シティの挑戦

[ 2019年8月10日 09:00 ] サッカー

-

大英博物館マンガ展 ザッケローニ氏とキャプテン翼の高橋陽一氏が対談

[ 2019年7月30日 06:00 ] サッカー

-

過去のUCL決勝ベストゴール 01-02ジネディーヌ・ジダン(レアル・マドリード)

[ 2019年6月1日 07:00 ] サッカー

-

「もはや強豪ではない」アルゼンチン代表 AFAのわびしさ

[ 2019年5月20日 12:30 ] サッカー

-

CLめぐり宿敵同士の泥沼激戦が…波乱とサスペンスだらけになったフランス

[ 2019年5月8日 19:45 ] サッカー

-

セリエA得点王 36歳クアリアレッラの可能性は!?

[ 2019年4月24日 16:30 ] サッカー

-

セレソンに対するコパ・アメリカへの期待

[ 2019年4月18日 17:30 ] サッカー

-

日本の高校生が文武両道のイギリス遠征で得るものとは?

[ 2019年4月4日 16:00 ] サッカー

-

市場で動き出しているレアル 放出候補にベイル、イスコ、マルセロら

[ 2019年3月22日 17:00 ] サッカー

-

スーペルリーガ優勝を狙う2クラブの横顔

[ 2019年2月25日 20:30 ] サッカー

-

消えたハリルホジッチの秘蔵っ子 フランスに衝撃広がる

[ 2019年1月23日 16:00 ] サッカー

-

絶賛ブレイク中 イタリア代表19歳MFニコロ・ザニオーロ

[ 2019年1月18日 06:00 ] サッカー

-

ブラジルサッカーの新年はヴィニッシウスも活躍した新人の登竜門大会から始まる

[ 2019年1月15日 20:45 ] サッカー