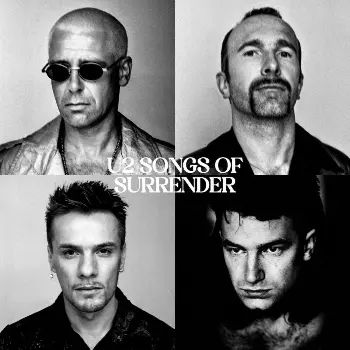

U2 新譜「ソングス・オブ・サレンダー」 春を予感させる冬の味わい

Photo By 提供写真

【牧 元一の孤人焦点】穏やかだ。少ない音、つつましい音。そこに渋く粘り気のある歌声が乗っている。U2のニューアルバム「ソングス・オブ・サレンダー」通常盤の1曲目「ワン」。そこにメンバー4人の現在の境地がうかがえる。

アルバムは彼らがこれまで発表してきた曲を新たな解釈で演奏、録音したもの。プロデュース、編集、ライナーノーツを手がけたジ・エッジは製作の過程をこう振り返る。

「音楽はタイムトラベルを可能にする。そこで、これらの曲を現代に持ち帰り、21世紀風に再構想したなら、どんな恩恵がもたらされるのか否か、それを知りたいと僕らは思い始めた。最初は一種の実験として始まった試みだったが、初期のU2の楽曲の多くが新たな解釈によって生まれ変わるうちに、気づけば僕らは夢中になっていた。ポストパンクの衝動は親密さにとって代わり、新たなテンポ、新たなキー、場合によっては新たなコードが試され、新たな歌詞が施された」

例えば、通常盤の10曲目「アイ・スティル・ハヴント・ファウンド・ホワット・アイム・ルッキング・フォー(終りなき旅)」。厚みのあるアコースティックギターの音に、カントリーシンガー風の重々しいボーカルが乗り、まるで別のバンドがカバーしているかのようだ。これは面白い。

14曲目「サンデイ・ブラッディ・サンデイ」は1972年の北アイルランドの「血の日曜日事件」をテーマにした曲。一連のアレンジの中での仕上がりが事前に全く想像できなかったが、聴いてみると、エキサイティングなアコースティックギターの伴奏によってオリジナルの熱量がちゃんと伝わって来る。ジ・エッジはこのアルバム全体について「本当に素晴らしい曲というのは、容易に破壊されないのかもしれない」と話している。

U2を初めて聴いたのはアルバム「ヨシュア・トゥリー」だった。俳優の石原裕次郎さんが亡くなり、俵万智さんの歌集「サラダ記念日」がベストセラーになり、マイケル・ジャクソンやマドンナが来日した1987年のことだ。アルバム冒頭の「ホエア・ザ・ストリーツ・ハヴ・ノー・ネイム(約束の地)」から「アイ・スティル・ハヴント・ファウンド・ホワット・アイム・ルッキング・フォー(終りなき旅)」「ウィズ・オア・ウィズアウト・ユー」まで聴いた時の衝撃と興奮はいまだに忘れられない。

あれから36年もの時が流れた。入社して間もなかった記者は定年間近になり、一方、ボーカルのボノは62歳、ギターのジ・エッジは61歳、ベースのアダム・クレイトンは63歳、ドラムのラリー・マレン・ジュニアは61歳になった。自分自身の変化を思えば、4人が求める音楽の変化も十分に理解できる。

ニューアルバムを聴いた後、聴き直してみたいと思ったのは「ヨシュア・トゥリー」ではなく「アクトン・ベイビー」だった。1991年に発売されたアルバムで、「ヨシュア・トゥリー」や88年の「魂の叫び」からの大胆な作風の変化に、当時、強い違和感を抱いたことを思い出す。ところが、およそ30年ぶりに耳にしてみると、意外なほどしっくりくる。「アクトン・ベイビー」後の彼らの軌跡をいま振り返れば、このアルバムも彼らの王道の一環だったと感じる。時を重ねることで、そこから得る感覚が変わることもある。音楽は奥が深い。

季節に例えれば「ヨシュア・トゥリー」や「アクトン・ベイビー」などは夏で「ソングス・オブ・サレンダー」は冬だろう。しかし、冬の後には必ずまた春が訪れる。「ソングス・オブ・サレンダー」にも春の予感が確かに内包されていて、ぬくもりも感じる。そして、5年後、10年後に聴き直すと、また違う印象を受けるかもしれない。

彼らは今秋に米・ラスベガスで「アクトン・ベイビー」と題したライブを開催することを既に発表している。夏の訪れもそう遠くなさそうだ。

◆牧 元一(まき・もとかず) 編集局総合コンテンツ部専門委員。テレビやラジオ、映画、音楽などを担当。

2023年3月17日のニュース

-

有働由美子アナ 侍・大谷翔平の凄さを“らしく”分析「だからスーパースターですよね」

[ 2023年3月17日 22:50 ] 芸能

-

有吉弘行 実家に帰省して改めて夜が「怖い」と実感 マツコも同意「東京に住んでると麻痺するね」

[ 2023年3月17日 22:49 ] 芸能

-

薬師丸ひろ子 WBCにどっぷり「幸せな気持ちにくるんでもらえる」侍に感謝 渡部篤郎も熱中

[ 2023年3月17日 22:32 ] 芸能

-

マツコ 意外?牛肉が苦手な理由は匂いと食感「繊維を引きちぎる感覚が…」

[ 2023年3月17日 22:26 ] 芸能

-

葵わかな 食に革命を起こした女性に「自分も励まされた」

[ 2023年3月17日 22:21 ] 芸能

-

賀来賢人 子供たちとのじゃれ合いショット ファンほっこり「素敵なパパ」“トリックアート風”に驚きも

[ 2023年3月17日 22:08 ] 芸能

-

国山ハセン氏 TBS退社以来初の報道番組司会「最近まったくやっていないんですよ」

[ 2023年3月17日 22:06 ] 芸能

-

マツコ 有吉&久保田アナの“抜け駆け”に怒りあらわ「私も絶対、絶対どっかダマで行ってやる」

[ 2023年3月17日 21:53 ] 芸能

-

ひろゆき氏 SNSのうかつな拡散行為に警鐘「責任負うのは当然」「法律上は答えは決まってる」

[ 2023年3月17日 21:47 ] 芸能

-

マツコ 有吉弘行の“凄さ”を改めて実感「さすがだわ」テレ朝・久保田アナも思わず「ごめんなさい」

[ 2023年3月17日 21:30 ] 芸能

-

ひろゆき氏 逮捕状取得のガーシー容疑者の口の軽さ指摘「今度引っ越しするわとか言っちゃう人」

[ 2023年3月17日 21:30 ] 芸能

-

パンサー尾形 菅と「1回だけ大喧嘩した。つかみ合いになるぐらいの」 その理由は「尾形さんが僕に…」

[ 2023年3月17日 21:10 ] 芸能

-

チコちゃんコラボしすぎ?「TBSまで入っちゃった」 日テレコラボ週にTBSドラマのパロディーも

[ 2023年3月17日 21:05 ] 芸能

-

パンサー尾形 寒さに耐えられず足湯にダイブ きっちりマイク外した理由は「音声さんって怖いんだよ」

[ 2023年3月17日 20:58 ] 芸能

-

ヒカル 自身が設立したグループ「ネクステ」の解散発表 理由は「熱量の差」

[ 2023年3月17日 20:20 ] 芸能

-

「仲間って良いですね」ダチョウ倶楽部・肥後の還暦祝い会が「楽しそう」と話題

[ 2023年3月17日 20:00 ] 芸能

-

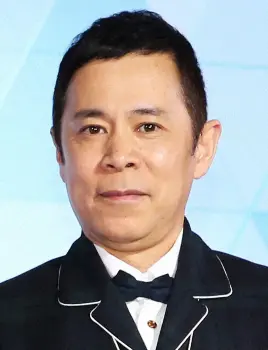

侍ジャパン現地観戦のナイナイ岡村に「にわかの鏡じゃないですか!」相方・矢部がツッコんだ理由は

[ 2023年3月17日 19:45 ] 芸能

-

高嶋ちさ子 小学校の卒業式で校歌を歌いながら大号泣も…母親「あんたバカじゃない!」と指摘した理由とは

[ 2023年3月17日 19:31 ] 芸能

-

長嶋一茂 ある歌謡曲を紹介する番組で歌いたくなった結果…スタッフから「一茂さんは一緒に…」

[ 2023年3月17日 19:28 ] 芸能

-

日テレ・滝菜月アナ 産休中に勉強して「無事合格」野菜ソムリエの資格取得「故郷北海道の畑風景が恋しい」

[ 2023年3月17日 19:16 ] 芸能

-

石橋貴明 第1回WBC決勝戦のお昼に谷繁元信氏と遭遇!1人で歩いていることに驚き その理由とは…

[ 2023年3月17日 18:51 ] 芸能

-

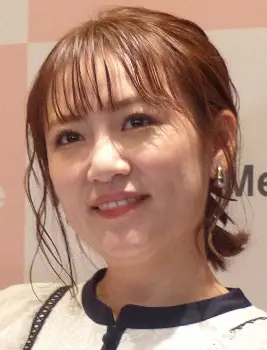

高橋みなみ 「大食い王決定戦」で共演の菅原初代さん追悼 菅原さんの言葉で「どれだけ救われたことか」

[ 2023年3月17日 18:47 ] 芸能

-

テレ東「元祖!大食い王決定戦」がツイッターで菅原初代さんを追悼「ここに在りし日のご功績に感謝」

[ 2023年3月17日 18:33 ] 芸能

-

内田恭子 「長男、小学生最後のお弁当」唐揚げ弁当披露し感慨 「かなり豪華」「美味しそう」の声

[ 2023年3月17日 18:22 ] 芸能

-

なにわ男子 大西 Snow Man目黒に手を振られ「マウントとれるな」

[ 2023年3月17日 18:20 ] 芸能

-

インディアンス・きむ、第2子女児誕生 「めっちゃ可愛いくてキュンキュンしてます!」

[ 2023年3月17日 18:20 ] 芸能

-

元スパガ5代目リーダー渡邉幸愛が結婚&妊娠を発表 「一般男性になった方」山田優の弟と「昨年入籍」

[ 2023年3月17日 18:18 ] 芸能

-

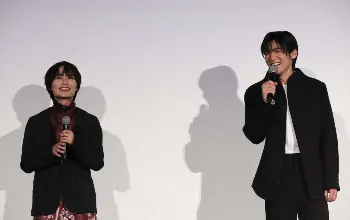

Snow Man目黒 初の単独主演映画初日「晴れやかな気持ちです」

[ 2023年3月17日 18:17 ] 芸能

-

あり?なし?TKO木下 彼女への誕プレ「10万円分のお買い物」全部ポイントで「めちゃくちゃ怒られた」

[ 2023年3月17日 17:57 ] 芸能

-

19歳で2児のママ重川茉弥 20歳の夫・まえだしゅんらと家族ショットに「可愛いすぎー!凄い夫婦!」

[ 2023年3月17日 17:39 ] 芸能

-

“自己犠牲”語られがちな大谷のセーフティー 若新雄純氏がもう一つの見解「野球を極めている」

[ 2023年3月17日 17:15 ] 芸能

-

ケンコバ アンガ田中との“地獄契約”の違約金14億円に言及「田中は一生かけて返すらしいです」

[ 2023年3月17日 17:13 ] 芸能

-

恋愛ソングの女王・aikoが「“やさぐれた”ときに聴く」狂気と愛が入り混じる好きな曲とは

[ 2023年3月17日 16:46 ] 芸能

-

東野幸治、何度も共演した「大食い魔女」菅原初代さん死去に衝撃「楽しいロケをしていただいた」

[ 2023年3月17日 16:41 ] 芸能

-

池松壮亮 10歳での子役デビューの意外なきっかけを告白「300円の野球カードにつられてしまって」

[ 2023年3月17日 16:35 ] 芸能

-

恋愛ソングの女王・aikoも泣いた歌詞 「そんな恋愛したんやって、めちゃくちゃ響きましたね」

[ 2023年3月17日 16:25 ] 芸能

-

ケンコバ 腹膜炎で緊急手術、2週間の入院から復帰の内幕明かす「初めてコロナが憎いって…」

[ 2023年3月17日 16:10 ] 芸能

-

恋愛ソングの女王・aikoも「すげえなぁ」 “めちゃくちゃ良かった”絶賛の歌詞とは

[ 2023年3月17日 16:06 ] 芸能

-

ナジャ・グランディーバ「最初は不純な動機」で侍ジャパンに興味も「見れば見るほどのめり込んでいく」

[ 2023年3月17日 15:49 ] 芸能

-

ジャンポケ太田、モデル妻・近藤千尋との「給料格差」に衝撃 「10倍以上…」

[ 2023年3月17日 15:35 ] 芸能

-

ダウンタウン浜田がMBSラジオで32年ぶりにレギュラー出演!4月から「ごぶごぶラジオ」レギュラー化

[ 2023年3月17日 15:35 ] 芸能

-

池松壮亮 映画初出演で共演した世界的スターとの驚きの交流「ヘリコプターで遊んでおいでよって」

[ 2023年3月17日 15:29 ] 芸能

-

池松壮亮 尊敬している大物俳優の金言とは 初共演後の再会では「救われるような気持ちに」

[ 2023年3月17日 15:28 ] 芸能

-

MBS、亡くなった高井美紀アナ担当「ザ・リーダー」後任に上田悦子アナ 「皇室アルバム」などは調整中

[ 2023年3月17日 15:27 ] 芸能

-

西岡剛 侍Jの準決勝進出に「お試し運転は終わったかなってところ」「ここからが本番」

[ 2023年3月17日 15:23 ] 芸能

-

おぎやはぎ 干し柿かじって批判の名古屋・河村市長に同情「さすがに気の毒」「市長が嫌いな人だな」

[ 2023年3月17日 15:18 ] 芸能

-

「アリス」谷村新司 急性腸炎で手術、入院療養へ 所属事務所が発表 28日イベントは堀内・矢沢が参加

[ 2023年3月17日 15:00 ] 芸能

-

ますおか増田 侍J・大谷翔平のセーフティーに「週末の草野球でやるオッチャン多いやろうな」

[ 2023年3月17日 14:55 ] 芸能

-

織田信成、ネットに出回る“デマ”を否定「息子や家族のために反論します」「信じていただけたら」

[ 2023年3月17日 14:42 ] 芸能

-

青汁王子、仮想通貨で巨額の損失 13億1千万円投じた結果…「かなりの後悔をしてる」

[ 2023年3月17日 14:38 ] 芸能

-

【棋譜速報】第73期ALSOK杯王将戦一次予選 木下浩一七段VS佐々木勇気八段

[ 2023年3月17日 14:27 ] 芸能

-

明日花キララ ミニスカさくらコーデ披露に「くびれ眩しい」「かわいすぎて倒れる」「キララ様お姫様」

[ 2023年3月17日 14:27 ] 芸能

-

ホリエモン ガーシー容疑者は「また出馬したら当選すると」、「カルロス・ゴーンと一緒」とも推測

[ 2023年3月17日 14:25 ] 芸能

-

目黒蓮、結婚したら「奥さんにやってあげたいこと」リスト告白 共演者衝撃「この人ヤバイ」

[ 2023年3月17日 14:05 ] 芸能

-

竹中直人 「映画館で絶対、前に座らない」ワケ「1番後ろの席で見るのが昔から好きなんですけど…」

[ 2023年3月17日 13:45 ] 芸能

-

ニッポン放送社長 WBC中継は「われわれにとっても素晴らしい体験」

[ 2023年3月17日 13:44 ] 芸能

-

風間晋氏 ガーシー容疑者の逮捕状 警視庁は「二重三重に網をかけている」「条約がなくても…」

[ 2023年3月17日 13:43 ] 芸能

-

槙原寛己氏 大谷翔平の雄叫び投球に「バリバリのメジャーリーガーが…野手を奮い立たせた投球」

[ 2023年3月17日 13:41 ] 芸能

-

関口メンディー、WBC生観戦も…後ろのおっちゃんに怒られまさかの結末「ごメンディー!」

[ 2023年3月17日 13:34 ] 芸能

-

竹中直人 大沢たかおに「めちゃくちゃ嫉妬した」ワケ「松本清張やりたかったですもん」

[ 2023年3月17日 13:30 ] 芸能

-

目黒蓮「好きな女性のタイプ」告白 “正反対”な若槻千夏&指原莉乃「震えてます」

[ 2023年3月17日 13:26 ] 芸能

-

竹中直人 ミュージシャン、女優…芸能界の飲み友を明かす 澤部佑「かっこいい飲み会ですね」

[ 2023年3月17日 13:06 ] 芸能

-

空港税関で“逮捕”危機 スリムクラブ真栄田を救った世界共通のお笑い「キャラ」

[ 2023年3月17日 13:05 ] 芸能

-

工藤公康氏 侍ジャパンの試合後即米国出発に「正しい」「早く行ってなるべく時間を作るのが凄く大事」

[ 2023年3月17日 13:04 ] 芸能

-

上地雄輔 「日本中が待ってましたっていう感じ」侍・村上宗隆の“復活”に

[ 2023年3月17日 13:03 ] 芸能

-

工藤公康氏 大会初適時打の村上宗隆に「左中間に飛んだっていうのが…期待を。アメリカに行った時に」

[ 2023年3月17日 12:52 ] 芸能

-

竹中直人 47歳までお酒が飲めず…松田優作さんとの飲み会では「飲めるふりをしていた」

[ 2023年3月17日 12:49 ] 芸能

-

東尾理子「大谷選手が投げる時の気迫ある声。投げてる時に、あんなに…」侍ジャパン準々決勝を生観戦

[ 2023年3月17日 12:47 ] 芸能

-

工藤公康氏 大谷の164キロ投球「一番フォーム的にも気持ち的にも全部一つになったものが表れた」

[ 2023年3月17日 12:29 ] 芸能

-

侍ジャパン・イタリア戦 推計6258万人が視聴 全国でテレビに釘付け 試合中の世帯視聴率は48・7%

[ 2023年3月17日 12:14 ] 芸能

-

カズレーザー スポーツ紙一面の大谷に「3ランホームランがバントに負けるんですか」「凄いっすね」

[ 2023年3月17日 12:09 ] 芸能

-

26歳・目黒蓮、男前すぎる結婚観 ファン衝撃「性格までカッコイイなんて…」「目指せキムタク!」

[ 2023年3月17日 12:03 ] 芸能

-

内川聖一 5番降格の村上宗隆は「ちょっと吹っ切れたように見えた」WBCイタリア戦で二塁打2本と発憤

[ 2023年3月17日 12:02 ] 芸能

-

深田えいみ “元気が出る”バニーちゃんショット公開に「妖精のよう」「いつもありがと~」「可愛いい~」

[ 2023年3月17日 12:01 ] 芸能

-

「キユーピー3分クッキング」10年間出演、田口成子先生が卒業 約800品紹介 思い出料理は「お赤飯」

[ 2023年3月17日 12:00 ] 芸能

-

なぜ戦争を憎む伯母が…元TBSドラマPがドキュメンタリー初挑戦 取材拒否の苦心も“戦争花嫁”真実の愛

[ 2023年3月17日 12:00 ] 芸能

-

4・29NAONのYAONにガールズバンド・PARADOXXほかの出演決定

[ 2023年3月17日 12:00 ] 芸能

-

工藤公康氏 大谷の投球は「状況としては良くなっている」「正直あんだけ飛ばしてれば早くばてちゃう」

[ 2023年3月17日 11:55 ] 芸能

-

ひろゆき氏 ダルビッシュの“考え”に言及「大谷選手の結果を『凄い』と言ってるだけじゃなくて…」

[ 2023年3月17日 11:54 ] 芸能

-

加藤浩次「僕が仮に長距離打者だとしたら…」イタリア戦で意表突いた大谷翔平のセーフティーに言及

[ 2023年3月17日 11:40 ] 芸能

-

上原亜衣 ミニスカ制服姿披露に「イケるぜ」「まだまだ十分現役」「可愛いは正義」「ええ感じええ感じ」

[ 2023年3月17日 11:39 ] 芸能

-

本田望結 USJイベントで「春を意識」大人の装い披露 早大進学には触れず

[ 2023年3月17日 11:38 ] 芸能

-

内川聖一 初回から全力投球の大谷を「僕は見たことなかった」セーフティーも「チームのため勝つため」

[ 2023年3月17日 11:37 ] 芸能

-

工藤公康氏 3ラン含む5打点の岡本和「3ランがあそこで出たって言うのが一番大きい」「ヒーローかな」

[ 2023年3月17日 11:26 ] 芸能

-

井上真央「ダルビッシュ選手が同い年なので個人的に頑張れって」侍ジャパンの4強入りに

[ 2023年3月17日 11:16 ] 芸能

-

コスプレイヤー・まみむめめ 『ホロライブ』 ラプラス 柄入れにこだわった自信作の水着で圧巻のクオリティー【コスプレ図鑑】

[ 2023年3月17日 11:00 ] 芸能

-

目撃…海原ともこ「嫌な人なんかな」 相方を“張り付け”にする人気お笑いコンビの衝撃舞台裏

[ 2023年3月17日 10:56 ] 芸能

-

工藤公康氏 大谷のセーフティー「間違いなくヒットになると考えて」「フォア・ザ・チームの思いが強い」

[ 2023年3月17日 10:55 ] 芸能

-

「こんなに野球見てるのは人生初」バイオリニスト・廣津留すみれさんも侍ジャパンに熱視線

[ 2023年3月17日 10:48 ] 芸能

-

長嶋一茂 侍・ダルビッシュの存在に「本当に大きい支柱…侍ジャパンがいい方向に」

[ 2023年3月17日 10:28 ] 芸能

-

羽鳥慎一アナ 「精神的にも戦力的にも大きいダルビッシュ」7回から登板し2回1失点

[ 2023年3月17日 10:15 ] 芸能

-

カズレーザー「頭抜けて面白い」と思ったピン芸人を大絶賛 発想に感心「あんなこと思いつく人いるんだ」

[ 2023年3月17日 10:10 ] 芸能

-

長嶋一茂 「見事に当たった栗山采配、びっくりだよね」打順5番で村上宗隆が復活、初適時打など2安打

[ 2023年3月17日 10:00 ] 芸能

-

フジ木村拓也アナ、防災士の試験に合格 有事に備え「これからも勉強を重ね、報道に活かします」

[ 2023年3月17日 09:48 ] 芸能

-

長嶋一茂 試合後の大谷とフレッチャーに「素晴らしい。終わってノーサイド…超一流同士だから」

[ 2023年3月17日 09:45 ] 芸能

-

長嶋一茂 大谷翔平のセーフティーに「150メートル飛ばす打者がここで…違うんだよ、次元が」

[ 2023年3月17日 09:33 ] 芸能

-

U2 新譜「ソングス・オブ・サレンダー」 春を予感させる冬の味わい

[ 2023年3月17日 09:30 ] 芸能

-

羽鳥慎一アナ 大谷翔平のセーフティー「震えました。バントとは。これだけの打者だったら…」

[ 2023年3月17日 09:19 ] 芸能

-

高畑裕太、大はしゃぎする“激レア”高畑淳子のオフショットを公開 WBC侍ジャパン活躍に「キャー!」

[ 2023年3月17日 09:16 ] 芸能

-

長嶋一茂 大谷翔平の投球に「凄かった。その一言。つぶれてもいい、先のことを考えてないくらいの気迫」

[ 2023年3月17日 09:09 ] 芸能

-

侍ジャパン イタリア戦の世帯視聴率48・0%!今年1位&WBC歴代1位更新 5試合連続40%超え

[ 2023年3月17日 09:00 ] 芸能

-

森咲智美 ミニスカ姿でのCM報告ショットに「メッチャエエで」「綺麗すぎ」「ナイス・ショット」

[ 2023年3月17日 08:38 ] 芸能

-

登録者数340万人ユーチューバー 家族動画終了&妹と石川から上京を発表「東京23区に引っ越します」

[ 2023年3月17日 08:25 ] 芸能

-

てんちむ セクシー女優引退の“最高の女”三上悠亜との2ショット公開に「双子姉妹?」「なんか似てる」

[ 2023年3月17日 08:03 ] 芸能

-

夏木マリ デビュー50周年 「東京ブギウギ」カバー 「完全に競合相手!」今秋から放送の朝ドラに対抗心

[ 2023年3月17日 08:00 ] 芸能

-

登録者数60万人の現役内科医ユーチューバー “コオロギ食”発言で裁判か「内容証明郵便が届きました」

[ 2023年3月17日 07:47 ] 芸能

-

伊織もえ きつね巫女コスプレ披露に「コンコンとかマジ可愛いすぎ」「むずむずしちゃう」「これは反則」

[ 2023年3月17日 07:35 ] 芸能

-

えなこ ピンクのミニスカ制服コスプレ姿披露に「たまらん」「ばりばりカワイイ」「サイコーですね」

[ 2023年3月17日 07:23 ] 芸能

-

有村昆 週5サウナで人生もととのう いろいろあった時…助けられた ハマった“サ道”仕事の新たな柱に

[ 2023年3月17日 06:00 ] 芸能

-

ヌートバーものまね芸人に“特需”到来 自身初のTV出演決定、東京D前には人だかりも

[ 2023年3月17日 05:05 ] 芸能

-

本田望結 早大社会科学部進学 姉・真凜らの影響も 多忙な中で学業にも取り組む

[ 2023年3月17日 05:00 ] 芸能

-

“大のハム党”牧野真莉愛 大谷の雄姿に感動 ダルとの夢リレー「泣きました!」 東京Dで熱い声援

[ 2023年3月17日 05:00 ] 芸能

-

フジ「呼び出し先生タナカ」体育祭、文化祭、校外学習…新たな構想に期待大

[ 2023年3月17日 04:49 ] 芸能

-

菅井八段が藤井叡王への挑戦権獲得 少数派振り飛車党 5年ぶりのタイトル戦

[ 2023年3月17日 04:46 ] 芸能

-

岸谷五朗 主演音楽劇に自信たっぷり「テンション上がっている」

[ 2023年3月17日 04:44 ] 芸能