倉本聰氏「祭りの後の静けさ感じる」、海の向こうに消えてしまった裕ちゃんの大みこし

石原プロモーション 58年の歴史に幕 ( 2021年1月16日 )

Photo By スポニチ

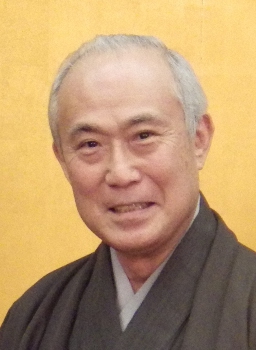

石原プロと「大都会 闘いの日々」などでタッグを組み、石原裕次郎さんと同い年で飲み仲間だった脚本家の倉本聰氏(86)がスポニチ本紙の単独インタビューに応じ、この日の石原プロ解散を「祭りが終わった」と表現した。34年前に亡くなった裕次郎さんを支え続けた軍団。「現代ではこんな集まりはもう出て来ないでしょう」と時代を振り返りながら語った。

石原プロは裕ちゃん(石原裕次郎さん)という大みこしがいて、それを担いでいた集団だった。見ていた連中も「わっしょいわっしょい」って興奮して一緒に叫んでいたけれど、祭りが通り過ぎて、みこしは海の向こうに消えちゃった。

僕は「大都会 闘いの日々」(日本テレビ、1976年)、「浮浪雲」(テレビ朝日、78年)、「祇園囃子」(テレビ朝日、05年)で一緒に仕事をしました。石原プロはそばで見ていると照れくさいような男同士の集まりでしたね。コマサ(小林正彦元専務)っていう番頭が裕ちゃんに惚(ほ)れ込んで、渡(哲也さん)もまた裕ちゃんに惚れ込んで、その渡に舘ひろしが惚れ込んでいた。惚れ込んだ男たちがやっていたからあれだけのパワーがある体育会的な集団になったんでしょう。

スケールが大きくて派手な作品形態を持ち込んだのはテレビ史に残るものでした。渡が主演だった「浮浪雲」は「(主人公が)チャンバラをしないでひょうひょうと生きているのがいいんじゃないか」という僕と「チャンバラをやらないから視聴率が上がらないんだ」というコマサとぶつかっていましたけどね(笑い)。

思えば、裕ちゃんとは生まれが3日違いだったこともあってよく付き合って飲んだものです。彼が「太陽の季節」(1956年)で出てきた当初は眉をひそめて見ていたんだけどね。そのころ、僕たちはカスカスの生活を送っていた学生。学生運動をやったり、デモをやったりして食うや食わずでヒーヒー言って、闇市で安い酒を飲んでいた。そんな時にヨットや女だって言っているわけだから、そりゃ眉をひそめましたよ。だけど、映画が大ヒットして、僕も見に行った。時代が破天荒なヒーローに飢えていたんでしょう。裕ちゃんは新しい若者像としてキラキラ輝いて、みんなの憧れの人になった。

やがてスターであり、社長にもなった裕ちゃんは石原プロの俳優やスタッフを食わせるため、金を稼ぐためにテレビの仕事にシフトしていたけれど、晩年まで映画を作りたいという情熱を持ち続けていました。一緒に飲みながら僕が「40歳過ぎてドンパチはないだろう」って話をした後、裕ちゃんからシナリオを考えてくれって言われて映画の台本を作ったことがあった。だけど、裕ちゃんの体調が思わしくなくて、実現しないままに終わってしまった。その後を渡が引き継いで、結局映画製作はできなかったけれど、人気を維持してここまでやってきたんですね。

もう石原プロのような集団は出て来ないでしょう。今は世の中が複雑になった。不要不急じゃないことばかりで、追い詰められて変わっていくのではなくて、余裕を持って変化している。だからみんなにとってのスターが生まれにくい時代になった。石原プロは裕次郎っていうあれだけの器があったからこそできたものでした。

これからは祭りの後の静けさを感じることになりますね。(談)

◆倉本 聰(くらもと・そう)本名・山谷馨。1934年(昭9)12月31日生まれ、東京都出身の86歳。59年に東大文学部を卒業し、ニッポン放送に入社。翌年日本テレビ「パパ起きてちょうだい」で脚本家デビュー。63年に退社し、独立。77年に北海道・富良野に移住。代表作に日本テレビ「前略おふくろ様」、フジテレビ「北の国から」。00年に紫綬褒章受章。

2021年1月17日のニュース

-

“夜のお店”での経験生きた林修 若者に「できるだけ行ってこいよと言いたいけど…」

[ 2021年1月18日 00:05 ] 芸能

-

ROLAND「家族以上に大事なものはない」けど…結婚願望なく「みんなのローランドでいようかなと」

[ 2021年1月17日 23:18 ] 芸能

-

ROLAND、父親の「男に生まれた幸せ」の答えは「昔の男の幸せを一言に凝縮している」

[ 2021年1月17日 23:14 ] 芸能

-

尾木ママ コロナ禍で初の共通テスト 受験生ねぎらう「良くぞ頑張りました」「何重苦をも乗り越えた」

[ 2021年1月17日 22:52 ] 芸能

-

「天国と地獄」初回から衝撃!壁ドン綾瀬はるか&涙目・高橋一生スイッチ演技にネット騒然「憑依度が凄い」

[ 2021年1月17日 22:25 ] 芸能

-

柄本佑 妻・安藤サクラとの“運命の出会い”を語る「声を聞いた時、この人と結婚するなって思った」

[ 2021年1月17日 22:25 ] 芸能

-

夏菜、愛犬と幸せいっぱいの笑顔 結婚報告にフォロワー祝福「末長くお幸せに」「Happyな気分」

[ 2021年1月17日 22:23 ] 芸能

-

中条あやみ 2021年の目標は人見知り克服、人生初挑戦したいことは「バイクのウイリー」

[ 2021年1月17日 21:49 ] 芸能

-

大政絢 作りすぎたおでんの具材に注目「赤こんにゃく初めて見た!!」

[ 2021年1月17日 21:47 ] 芸能

-

泉ピン子 警察署から思わぬ注意…詐欺メッセージに返信「そういうのやっちゃダメですよ」

[ 2021年1月17日 21:40 ] 芸能

-

日本ハム・金子 “呪術廻戦ケーキ”で息子の誕生日祝福 フォロワー「素晴らしい出来」

[ 2021年1月17日 21:35 ] 芸能

-

IKKO 「私の大好きな場所」に驚きの声「すっごい美術館だ」

[ 2021年1月17日 21:06 ] 芸能

-

有吉弘行、ヒッチハイク旅の裏話明かす 本来行くのはあのコンビだった?「結婚して人気出ちゃうからって」

[ 2021年1月17日 21:01 ] 芸能

-

「麒麟がくる」“菊丸”岡村隆史は光秀推し「長谷川さんと離れたくなかった 本当に寂しい」(ネタバレ有)

[ 2021年1月17日 20:50 ] 芸能

-

「麒麟がくる」光秀に帝から勅命「見届けよ」残り3話 最終回・本能寺の変へSNS予想白熱(ネタバレ有)

[ 2021年1月17日 20:45 ] 芸能

-

堀田真由 真っ白衣装דトトロバッグ”にフォロワー絶賛「神」「天使」「透明感が可愛い」

[ 2021年1月17日 20:43 ] 芸能

-

有吉弘行、巨人コーチ就任の桑田氏に興味津々「Mattみたいな面白い子が育ったわけだから」

[ 2021年1月17日 20:29 ] 芸能

-

東山紀之 NiziU縄跳びダンス披露も…娘がダメ出し 家族秘話に堂本光一ビックリ

[ 2021年1月17日 19:56 ] 芸能

-

吉田鋼太郎 40年向いていないと思っていた コロナ禍で気付いた「役者になって良かった」

[ 2021年1月17日 19:35 ] 芸能

-

Travis Japan中村海人 18日から活動再開 新型コロナ、体調回復

[ 2021年1月17日 19:15 ] 芸能

-

金子恵美氏 “不惑”40歳誕生日の夫・宮崎謙介氏に「女性を惑わすことがない40代にして」

[ 2021年1月17日 19:00 ] 芸能

-

橋下徹氏 加藤官房長官に直訴「変えていただきたい」 特措法改正で休業指示の店名公表に改めて反対

[ 2021年1月17日 18:02 ] 芸能

-

土田晃之 マスク着用のウオーキングで困惑、女性から“警戒”され「街の人は怖いんだと思う」

[ 2021年1月17日 17:43 ] 芸能

-

みのもんた パーキンソン病の検査受けたきっかけ「秘密のケンミンSHOWで“寝ているの?”と」

[ 2021年1月17日 17:17 ] 芸能

-

エビ中・安本彩花 インスタ更新「順調に治療頑張っています」昨年10月から悪性リンパ腫で休養

[ 2021年1月17日 17:14 ] 芸能

-

佐々木希 “大親友”大政絢との満開笑顔の2ショットに「お二人の笑顔に癒される」「なんちゅう美人」

[ 2021年1月17日 16:54 ] 芸能

-

加藤官房長官 東京五輪開催へ変更なし 海外メディア報道も…「準備に取りかかっていただいている」

[ 2021年1月17日 16:44 ] 芸能

-

みのもんた、菅首相らとステーキ会食の真相語る 林マオアナ「何で行っちゃうのと思った」

[ 2021年1月17日 16:42 ] 芸能

-

中居正広「地球に悪さしてきたツケが回ってきてるのかな」とコロナ禍を憂慮

[ 2021年1月17日 16:40 ] 芸能

-

新庄剛志氏 スマホが顔認証せず “原因究明”「顔がアップデート」「クリップで鼻が高くなった!?」

[ 2021年1月17日 16:35 ] 芸能

-

TKO木下 YouTube動画・低評価数日本一を娘に伝え反省も「私もBAD押したって言われた」

[ 2021年1月17日 16:26 ] 芸能

-

テレ朝久冨慶子アナ 夫・大津祐樹の磐田移籍で静岡へ「新しい環境にドキドキしています」 第1子妊娠中

[ 2021年1月17日 16:25 ] 芸能

-

「麒麟がくる」“たま”芦田愛菜 大河9年ぶり嫁入り「江」千姫は“史上最年少”7歳の花嫁と話題

[ 2021年1月17日 16:00 ] 芸能

-

ハラミちゃん 人気ユーチューバー転身の転機…動画撮影の先輩は「今、マネジャーさんなんです」

[ 2021年1月17日 15:59 ] 芸能

-

藤井聡太2冠、豊島竜王に初勝利!過去6戦6敗の天敵破って朝日杯OP4年連続4強

[ 2021年1月17日 15:56 ] 芸能

-

中居正広「普通の人ですからね、家では」ハムと冷凍餃子で年越し、ヒゲはボーボーも紅白はしっかり視聴

[ 2021年1月17日 15:53 ] 芸能

-

藤山直美、たかじんさんとの思い出語る モモコも回顧「ネタ合わせに6時間くらい喋ってはった」

[ 2021年1月17日 15:50 ] 芸能

-

神田うの 9歳娘のサプライズだし巻き卵に絶賛の声「凄く上手 お店みたい」

[ 2021年1月17日 15:44 ] 芸能

-

石丸幹二 延期のミュージカル「パレード」ようやく開幕「ご心配をおかけしました」

[ 2021年1月17日 15:25 ] 芸能

-

狩野英孝 クセが強すぎる歌で人気も動画再生数は苦戦「違法アップロードばっかり伸びて」

[ 2021年1月17日 15:01 ] 芸能

-

北別府さん、全国の受験生へ「外出しないことだけしか応援する方法はないけれど心から頑張れ」

[ 2021年1月17日 14:53 ] 芸能

-

有働由美子アナ“私服トラウマ”告白 元彼との初デートで言われた「コンビニで、上変えてきて」

[ 2021年1月17日 14:50 ] 芸能

-

朝日奈央 友人の新型コロナ後遺症を語る「改めて怖さを知った」

[ 2021年1月17日 14:41 ] 芸能

-

博多大吉 金子恵美氏に「仕組んだことなら許さないよ」 “2度目不倫報道”夫・宮崎氏と生番組共演に

[ 2021年1月17日 14:13 ] 芸能

-

内田篤人氏 本田圭佑との関係は「仲良いです。考え方が両極端なだけ」も…前園氏の一言にタジタジ

[ 2021年1月17日 13:44 ] 芸能

-

シュウペイ「新年から衝撃的な1枚だった」母親からの年賀状 メッセージに「そろそろ大きいおうちに」

[ 2021年1月17日 13:38 ] 芸能

-

武田真治 インフルエンザ感染で舞台「パレード」当面休演 代役は田川景一

[ 2021年1月17日 13:29 ] 芸能

-

瀧川鯉斗、浅田真央さんと連絡先交換の“その後” 暴走族経歴ゆえに「おこがましい気持ちが」

[ 2021年1月17日 13:20 ] 芸能

-

【明日1月18日のおちょやん】第31話 千代、先輩からの嫌がらせの日々…憧れのあの人に偶然再会し

[ 2021年1月17日 13:00 ] 芸能

-

上沼恵美子「芸のこやしはもう死語ですわ」 不倫報道の中村芝翫へ医学博士の仰天忠告に納得

[ 2021年1月17日 12:58 ] 芸能

-

夏菜 1歳年上の会社経営者と結婚「共に支え合い、笑顔あふれる家庭を築いて参りたい」

[ 2021年1月17日 12:43 ] 芸能

-

爆問・太田 時短要請応じない店名公表に「一番政治家がやっちゃいけないことだと思う」

[ 2021年1月17日 12:38 ] 芸能

-

オリラジ中田 妻・福田萌から言われた“一番の才能”「怒られることをなんとも思っていない」

[ 2021年1月17日 12:34 ] 芸能

-

藤井聡太2冠、天敵豊島竜王相手に初白星なるか “7度目の正直”へ午後2時から対戦決定

[ 2021年1月17日 12:33 ] 芸能

-

松本人志 「不思議な」年末年始の過ごし方告白「俺、何してんのかな」

[ 2021年1月17日 12:15 ] 芸能

-

佐々木恭子アナ かつて出演の「とくダネ!」終了に「寂しいです、本当に」

[ 2021年1月17日 12:09 ] 芸能

-

内田篤人氏 引退決意の背景「文句も言われない…自分で切るしかない」 現在は「全力でサッカーできる」

[ 2021年1月17日 12:03 ] 芸能

-

井上咲楽「豆苗のようなスピードで生える」眉毛整えた姿披露 「さらにかわいい」「いい例え」と反響

[ 2021年1月17日 11:59 ] 芸能

-

爆問・太田 コロナ禍で苦しむ若年層を思いやる「一番楽しい時間をうんと我慢して」

[ 2021年1月17日 11:30 ] 芸能

-

松本人志 井岡タトゥー問題は「マヂカルラブリーの漫才論争に似てる」

[ 2021年1月17日 11:27 ] 芸能

-

内田篤人氏 井岡タトゥー問題で持論「本当に必要なら生まれてくるときに入ってる」

[ 2021年1月17日 11:26 ] 芸能

-

若槻千夏 コロナ禍でアパレル業界も大打撃「失業する方が増えてます」

[ 2021年1月17日 11:22 ] 芸能

-

松本人志 引き際に言及「65歳で辞めようと思ってる、最低でも」

[ 2021年1月17日 10:59 ] 芸能

-

金子恵美氏 菅首相の会見に私見「スキルの問題というよりパッションの方が必要な状況」

[ 2021年1月17日 10:51 ] 芸能

-

オリラジ中田、宮迫のYouTube参入は「成功」 神田伯山も評価

[ 2021年1月17日 10:35 ] 芸能

-

内田篤人氏 マスクなし送別会動画で批判の本田圭佑に苦言「もうちょっと何かできたんじゃないか」

[ 2021年1月17日 10:26 ] 芸能

-

張本勲氏 巨人コーチ就任の桑田氏に「選手の人生が変わるんだから心して教えて」

[ 2021年1月17日 10:10 ] 芸能

-

宇崎竜童 これまでもこれからも…夫唱婦随で創作 妻・阿木燿子さんとビルボード1位獲得まで走り続ける

[ 2021年1月17日 10:00 ] 芸能

-

中村吉右衛門が歌舞伎座休演 体調不良のため

[ 2021年1月17日 09:41 ] 芸能

-

担当歴55年の記者が語る石原プロ 主亡き後30年以上も存続できたのは国民に愛された証

[ 2021年1月17日 09:30 ] 芸能

-

【今夜1月17日の天国と地獄】第1話 彩子にマスクを譲った男は猟奇殺人の重要参考人!その裏の顔は?

[ 2021年1月17日 09:00 ] 芸能

-

「天国と地獄」綾瀬はるか&高橋一生が初共演“スイッチ後”驚き!高橋「針の穴に糸を通す」繊細さで女性に

[ 2021年1月17日 09:00 ] 芸能

-

オリラジ中田、相方・藤森と「あきらかに方向性変わった」も「お互いに否定していない」

[ 2021年1月17日 08:54 ] 芸能

-

倉本聰氏「祭りの後の静けさ感じる」、海の向こうに消えてしまった裕ちゃんの大みこし

[ 2021年1月17日 08:45 ] 芸能

-

オリラジ中田 YouTubeの“気持ち良さ”「ここで泳ぎたかったんだ」テレビとは違う魅力明かす

[ 2021年1月17日 08:40 ] 芸能

-

ROLAND 溺愛する双子の妹に言われた「いちいち干渉…キモイ」 ロールスロイスでドライブ誘うも撃沈

[ 2021年1月17日 08:11 ] 芸能

-

「麒麟がくる」本能寺の変は最終回!光秀の場面写真も解禁 SNS予想白熱 落合CP「意外な形で終わる」

[ 2021年1月17日 08:00 ] 芸能

-

【今夜1月17日の麒麟がくる】第41話 光秀、平蜘蛛めぐる調略を秀吉に詰問!義昭は“打倒信長”指示

[ 2021年1月17日 08:00 ] 芸能

-

蛍原徹の“ギャラトーーク”芸人仲間の収入額予想「ロンブー亮よりは上かな」

[ 2021年1月17日 05:45 ] 芸能

-

松本人志 過去最高月収は10億円?たむけん暴露に“弱め”の否定

[ 2021年1月17日 05:35 ] 芸能

-

さらば石原軍団 58年の歴史に幕、色あせぬ功績 盟友長嶋氏の称賛「裕次郎は永久に不滅」

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

長嶋氏と裕次郎さん、対談きっかけで交流「シゲ」「裕ちゃん」の仲に

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

ともに病魔との長い闘い…裕次郎さんは52歳、渡さんは78歳で逝く

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

神田正輝、まき子さん気遣う「一番ホッとしているんじゃないですか」

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

OB峰竜太が感謝「いい経験させてもらいました」解散に寂しさも

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

「石原プロ」商号の看板、まき子さんのもとに「来る時が来ましたね」

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

03年「西部警察」ロケで事故、池田努「家族のように守ってくれた」

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

徳重聡は移籍 ドラマで裕次郎さん役熱演中、改めて「凄い人」

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

銀幕スターの力を見せつけた「黒部の太陽」圧力乗り越え大ヒット

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

「太陽にほえろ!」で新“裕次郎像”築く、最高視聴率40%マーク

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

数々の伝説…規格外の爆破、気前よくお年玉、被災者寄り添い炊き出しも

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

「石原プロ社史」発売2日で増刷 裕次郎さん、渡さんの生き方に共感

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

ジャニーズJr.に「22歳卒業」制度、「デビューが大前提」として23年3月末から適用

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

必要な制度だがジャニーズの「家族的一体感」失う恐れも

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

佐藤隆太“生きる大切さ”伝える、主演舞台開幕 高校教師役熱演

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

GENERATIONS小森がコロナ感染、メンバー含め濃厚接触者なし

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

河北麻友子 一般男性と結婚「2人で、温かく、充実した時間を」

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

少年隊・植草克秀が新会社設立 ファンに「なが~い目で見守っていて」

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

水森かおり 配信で新曲「鳴子峡」熱唱、亡き父思い「泣きそう」

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

渡辺王将、永瀬王座破り4強 王将戦と同カード制す 朝日杯将棋OP戦

[ 2021年1月17日 05:30 ] 芸能

-

フジ・三上真奈アナ結婚、30代会社員と 恋も仕事も“ノンストップ”18日生報告も

[ 2021年1月17日 05:00 ] 芸能

-

ざわちん 「前髪復活」&「太陽光盛り」にフォロワー「極美」「何やっても可愛い」称賛

[ 2021年1月17日 02:56 ] 芸能