名脇役・甲本雅裕 真摯な生き様「役を頂くのは奇跡」“1”の積み重ね「どうする家康」夏目広次役も反響

Photo By 提供写真

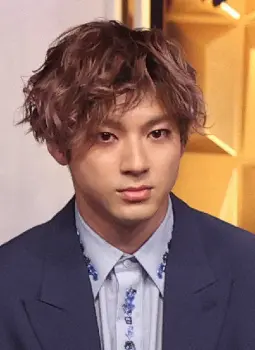

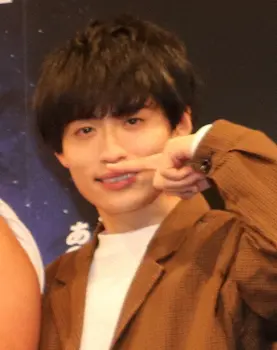

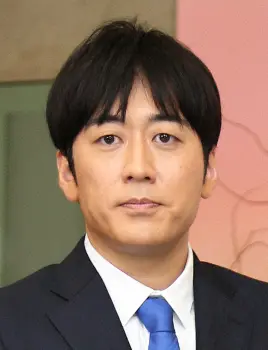

嵐の松本潤(39)が主演を務めるNHK大河ドラマ「どうする家康」(日曜後8・00)は今月14日、第18回が放送され、主人公・徳川家康が武田信玄に惨敗した「三方ヶ原の戦い」(元亀3年、1573年)の“真実”が描かれた。家康の人生最大のピンチを2部構成で壮大かつ丹念に紡いだドラマ前半のクライマックスの一つ。事務方トップ・夏目広次の忠義と“名前間違い”の理由に、号泣の視聴者が続出。初回(1月8日)から夏目役を好演してきた俳優の甲本雅裕(57)に撮影の舞台裏や今後の展望を聞いた。

<※以下、ネタバレ有>

「リーガル・ハイ」「コンフィデンスマンJP」シリーズなどのヒット作を生み続ける古沢良太氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ62作目。弱小国・三河の主は、いかにして戦国の世を生き抜き、天下統一を成し遂げたのか。江戸幕府初代将軍を単独主役にした大河は1983年「徳川家康」以来、実に40年ぶり。令和版にアップデートした新たな家康像を描く。古沢氏は大河脚本初挑戦。松本は大河初主演となる。

第18回は「真・三方ヶ原合戦」。討ち取られたかに思われた徳川家康(松本潤)。その亡骸は、金荼美具足(きんだみぐぞく)に身を包んだ夏目広次(甲本雅裕)のものだった。

夜、三方ヶ原の集落。逃げ延びた家康たちが潜んでいるところに現れたのは、夏目だった。家康は思い出した。夏目の名前をいつも間違えるのは、幼少期の記憶があったため。「お主は幼い頃、わしと一番よう遊んでくれた、夏目“吉信”じゃろ!」。三河一向一揆の際、謀反の罪を不問とされた夏目は「足りませぬ。一度ならず二度までも、殿のお命を危うくした。この不忠者を、ここまで取り立ててくださった。これしきの恩返しでは足りませぬ」――。

24年前、蒲郡の港。夏目“吉信”は幼き家康(竹千代、川口和空)を織田にさらわれる失態(第2回、1月15日)。家康の父・松平広忠(飯田基祐)は夏目に改名を促し、切腹を免じた。

嫌がる家康から強引に剥ぎ取った金荼美具足をまとい、夏目は「せめて、24年前に果たせなかったお約束を、今、果たさせてくださいませ。今度こそ、殿をお守りいたします」。家康は「駄目じゃ、吉信、駄目じゃ」と嗚咽。夏目は「殿が死ななければ、徳川は滅びませぬ。殿が生きてさえおれば、いつか信玄を倒せましょう。殿は、きっと、大丈夫」。幼き家康に掛けた言葉と同じものを最後に伝え、家康の身代わりとなるべく、敵兵に向かっていった…。

「三河一向一揆」「伊賀越え」と並び、家康の“3大危機”に数えられる「三方ヶ原の戦い」が、第17回「三方ヶ原合戦」(5月7日)に続いて2週にわたって描かれた。

放送終了後(14日午後9時)には「夏目広次」がツイッターの世界トレンド7位、「夏目さん」が8位、「夏目吉信」が12位、「夏目殿の名前」が29位、「伏線回収」が43位、「身代わり」が46位にランクイン。甲本の名演が涙を誘い、大反響を呼んだ。

「踊る大捜査線」シリーズの湾岸署刑事・緒方薫役など、甲本は数々の作品を彩る屈指の名バイプレーヤー。2021年後期のNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」で初代ヒロイン・橘安子(上白石萌音)の父・橘金太役を好演したのも記憶に新しい。大河出演は、新選組隊士・松原忠司役を演じた2004年「新選組!」以来、実に19年ぶり4作目となった。

岡山市出身で、俳優の梶原善は同郷の友人。上京後、梶原に誘われ、1989年、三谷幸喜氏主宰の劇団「東京サンシャインボーイズ」(現在は充電期間中)に入団。在籍中は全作品に出演した。

折しも、三谷氏は昨年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の脚本を担当。今作について連絡は?と尋ねると「三谷さんからは時折メールが来ることもあるんですが、今回はまだありません。第18回が放送されたら来るかもしれないですけど、もう怖いですね。僕にとっては、この道に入るきっかけをつくってくれた人なので、夏目役をどういうふうに見てくれているのかは気になります」と恩人の反応を楽しみにしている。

夏目と家康の別れについては「このシーンが始まって終わるまでの間に起きること、すべてに従おう、そして、それを楽しもう。撮影の前に潤くんとすれ違った時、お互い、そういう話をしました。細かい動きなんかは、逆に相談しなかったですね。(第18回演出の村橋直樹)監督にも、泣くかもしれないし、泣かないかもしれないし、どういう動きをするのかも分からないけど、とりあえずやらせてくれませんか、とお願いしました。もちろん、撮影の日までは入念に準備をして、このシーンがどうなるのか、無数の想像を巡らせましたが、いざ芝居に入った瞬間に頭が真っ白。台詞通りにしゃべってはいますけど、バランスを考えながら段階を踏んで芝居を構築していくようなことはなくて、それがプランといえばプランだったのかなと思います」と明かした。

いわば舞台のようなライブ感覚。「頭でっかちになって物事を進めてはいけないと、いつも思っていて。だから、余計なものは捨てていこう、引き算していこう、と。それは芝居に限らず、人生を生きる上でも同じなんですけど、なかなか難しくて叶いません。ただ今回は、100%ではないにしても、ある意味、近い形でやれたのかなという気はしています。役者としての理想は、やっぱり無意識(の芝居)。死ぬまでにどれだけ近づけるんだろう、と演じてきましたが、今回は少しは近づけたのかなと思っています」と手応えを語った。

約35年に及ぶ俳優生活。最後に今後の目標を聞くと「やっぱり役者というものは、毎回一つの役を頂くことが奇跡なんだと僕は思っています。なので、これからも一つ一つの役に対して同じ思いで向き合っていければと思います」。それはデビュー当初から変わらないモットーなのか。「変わらないというより、変わりようがないんですよね。一つの役を頂くこと、『0』じゃなく『1』なのが奇跡なわけですから、それに対して毎回全力、全身全霊なのは当たり前で。そういうふうに考えることイコール、自分が役者である、ということなんだと思います。だから、変わりようがないんです。今、あらためて言葉にしましたけど、自分が役者である限り『1』を積み重ねていければなと思います」。名脇役の真摯(しんし)な生き様と控えめな矜持(きょうじ)が垣間見えた。

2023年5月21日のニュース

-

「鬼滅の刃」憎珀天の声を山寺宏一が熱演に「どれだけ進化するんだ」「全然わからん」の声

[ 2023年5月22日 01:45 ] 芸能

-

すとぷり6月4日デビュー7周年に冠番組リニューアル

[ 2023年5月21日 23:04 ] 芸能

-

芳根京子 朝ドラ「べっぴんさん」は最後まで役柄との戦い「撮影を止めてしまったことが」

[ 2023年5月21日 22:55 ] 芸能

-

山田裕貴 元プロ野球選手の父の背中を追い続け苦悩した少年時代「風呂の中で泣いていた」

[ 2023年5月21日 22:54 ] 芸能

-

YOU 離婚する時、小学生だった長男にサッカーに例えて説明「パパ移籍だから」

[ 2023年5月21日 22:50 ] 芸能

-

岡田准一 中居正広の一言で人生変わった…“覚悟”なかったデビュー当時「辞めることばかり考えていた」

[ 2023年5月21日 22:49 ] 芸能

-

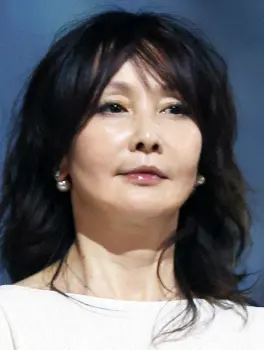

増田恵子、前代未聞の勘違い 恩師との思い出の店が実は…「今日、来たくなかったです!」

[ 2023年5月21日 22:28 ] 芸能

-

あ~ちゃんの妹・西脇彩華が結婚 お相手は音楽番組で共演した元ミュージシャン

[ 2023年5月21日 22:24 ] 芸能

-

ブラマヨ吉田が資産15億円超の“芸人”に珍金言 妻の条件、自らの実体験明かし「パチンコ屋からの」

[ 2023年5月21日 22:20 ] 芸能

-

岡田准一 広末涼子とは学校違うけど「同級生の感じ」 デビュー当時「勉強のノート借りたりしてました」

[ 2023年5月21日 22:17 ] 芸能

-

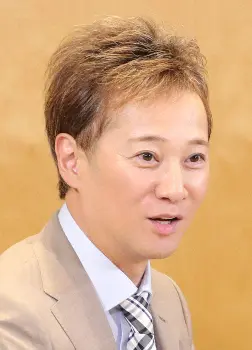

中居正広が感じていたV6の凄さ 「俺らなんかの時代って何だったんだろうと思ってた」

[ 2023年5月21日 22:06 ] 芸能

-

増田恵子 ピンク・レディー時代の超多忙で「楽しみに頑張った」 意外なモチベーションとは?

[ 2023年5月21日 22:01 ] 芸能

-

増田恵子 ピンク・レディー時代は緊急手術で入院も10日後にライブ「泣けてきちゃった」

[ 2023年5月21日 21:50 ] 芸能

-

岡田准一 中居正広に対して「失敗した」と思った出来事 「もっと話したいなと思って」お願いしたことが…

[ 2023年5月21日 21:45 ] 芸能

-

増田恵子 ピンク・レディー時代に楽屋弁当を1度も食べなかったワケ「飛び込みで先輩を待たせて」

[ 2023年5月21日 21:36 ] 芸能

-

岡田准一 中居との関係性「中居さんは凄いズルいんです」「SMAPの皆さんとか、木村くんとかの方が…」

[ 2023年5月21日 21:35 ] 芸能

-

川島明「サンクチュアリ」出演芸人の役作りに感嘆「それがもう凄いやん。40キロ太って」

[ 2023年5月21日 21:17 ] 芸能

-

養子縁組で15億円相続した“芸人” 現在の姿にブラマヨが衝撃「君が主人公の漫画読んでられへんで」

[ 2023年5月21日 21:15 ] 芸能

-

岡田准一 大阪出身でも10代の時に関西弁を封印した理由「めちゃくちゃ厳しくて…」

[ 2023年5月21日 21:15 ] 芸能

-

「どうする家康」三方ヶ原敗走から1週間 ついに“焼き味噌&食い逃げ”逸話!ネット沸く「回収が天才的」

[ 2023年5月21日 20:45 ] 芸能

-

「どうする家康」団子売りの老婆・柴田理恵「庶民の代表」三方ヶ原“後日譚”の舞台裏「動きつけて楽しく」

[ 2023年5月21日 20:45 ] 芸能

-

「どうする家康」阿部寛が語る最強信玄の最期「気負うことなく」勝頼・眞栄田郷敦を絶賛「武田の精神」憑依

[ 2023年5月21日 20:45 ] 芸能

-

【来週5月28日のどうする家康】第20話 勝頼&千代、ターゲットは信康&瀬名!岡崎クーデター勃発?

[ 2023年5月21日 20:45 ] 芸能

-

【どうする家康 主な退場者】長政“まさかの台詞死”義昭・古田新太 OJとハグ「ムロはどうでもいい笑」

[ 2023年5月21日 20:45 ] 芸能

-

「どうする家康」瀬名は浜松に移らず、勝頼が照準…築山殿事件へネット悲痛、お万の方「政も女子が」火種?

[ 2023年5月21日 20:45 ] 芸能

-

松井玲奈 「どうする家康」松本潤との湯殿場面 「まつげがきれいでセリフが飛んだ」

[ 2023年5月21日 20:45 ] 芸能

-

かまいたち山内 新幹線でテツandトモのトモと遭遇 写真撮影後に起こった“悲劇”を目撃

[ 2023年5月21日 20:38 ] 芸能

-

Kep1er 初のアリーナツアー東京公演 ヒカル「ずっと一緒にいてください!」と涙

[ 2023年5月21日 20:37 ] 芸能

-

chay 千鳥ノブの堂々“奪い取る”宣言に夫の反応は…知り合って十数年で「初めて見た顔してました」

[ 2023年5月21日 19:57 ] 芸能

-

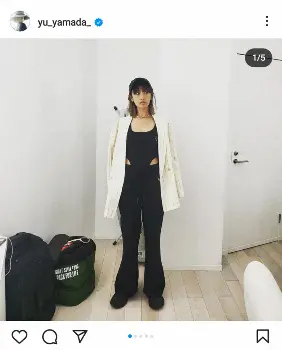

4児の母の山田優 腰骨がパックリ見える“アザとい”タンクトップ姿披露

[ 2023年5月21日 19:47 ] 芸能

-

堀ちえみ 舌がん手術から4年「左の顔面痛と頭部の凝り、舌根の筋肉痛のような痛み」残っていると明かす

[ 2023年5月21日 19:32 ] 芸能

-

かまいたち山内 歌手・chayからの「トラウマに」苦情に全く引き下がらず「いやいや…」

[ 2023年5月21日 19:23 ] 芸能

-

藤井王将 名人戦第4局39手目封じる 渡辺名人誘導の力戦型を受けて立つ 勝てば最年少名人と7冠へ王手

[ 2023年5月21日 19:20 ] 芸能

-

“恋愛経験なし”やす子 PCがはじき出した理想の男性はあの人気芸人「既にめっちゃ楽しいです~」

[ 2023年5月21日 18:54 ] 芸能

-

めるる セーラー服でのピースショット披露に「まだJKイケル」「現役かッ」「可愛すぎるよ」の声

[ 2023年5月21日 18:47 ] 芸能

-

THE SECOND王者ギャロップ 薄毛ネタいじられた林が謝罪「後ろ向かずにしゃべってすみません」

[ 2023年5月21日 18:31 ] 芸能

-

ユウキロック THE SECONDに見たM-1にない空気感「観客に寄り添いゆったり見せた方がいいか」

[ 2023年5月21日 18:29 ] 芸能

-

井口綾子 セーラー服姿披露に「超似合います!」「めちゃめちゃかわいすぎ」「制服イケますね」の声

[ 2023年5月21日 18:22 ] 芸能

-

セ界初快挙の巨人・松井颯 育成ドラフト舞台裏 球団副代表「残っているとは思っていなかった」

[ 2023年5月21日 18:20 ] 芸能

-

やす子 SNS炎上リスクほぼゼロなワケ「自分がファンだったらうれしいかなってことを」

[ 2023年5月21日 18:16 ] 芸能

-

カンニング竹山 G7で来日した英国・スナク首相に「ダメよあんなところで飲んだら!」

[ 2023年5月21日 18:15 ] 芸能

-

たむらけんじの米国自宅に“あの人”が激励に 目指せ!アメリカンドリーム 「女子会」なみ5時間も談笑

[ 2023年5月21日 18:09 ] 芸能

-

ユウキロック THE SECOND、ギャロップと囲碁将棋の名勝負称賛「凄かった」技術vsワードセンス

[ 2023年5月21日 18:05 ] 芸能

-

第1子妊娠中の武田真治の22歳年下妻 長い間の「マイナートラブル」告白 緊急入院していたことも明かす

[ 2023年5月21日 18:04 ] 芸能

-

ゆうちゃみ SNS関連ワードに浮上した意外な言葉「ママも“よう勝負かけたな、国”って」

[ 2023年5月21日 17:51 ] 芸能

-

チュートリアル、旧知の苦労人・ギャロップのTHE SECOND優勝喜ぶ 福田「初めて林を格好いいと」

[ 2023年5月21日 17:46 ] 芸能

-

ダルビッシュの妻・聖子さん ドレスアップした夫婦ショット披露に「素敵」「キングとクイーン」の声

[ 2023年5月21日 17:45 ] 芸能

-

松竹 市川猿之助に関して改めてコメント発表 事件の報道に「大変心を痛めております」

[ 2023年5月21日 17:34 ] 芸能

-

第1子妊娠中の土屋太鳳「身体を冷やさないよう大切に過ごしたい」 舞台開幕控え「踏ん張っていきたい」

[ 2023年5月21日 17:26 ] 芸能

-

さらば森田 個人事務所のギャラ配分ぶっちゃける…ゆうちゃみ驚き「もったいなくない?」

[ 2023年5月21日 17:12 ] 芸能

-

白石麻衣 乃木坂46時代のギャラ事情明かす「細かいのは言えないんですけど」

[ 2023年5月21日 17:10 ] 芸能

-

【どうする家康 大河絵(どうする絵)】第18話 守るべきもののため 夏目広次、本多忠真…尊き最期

[ 2023年5月21日 17:01 ] 芸能

-

白石麻衣 乃木坂46からの卒業時期は「順番とかいろいろあって」とぶっちゃけ 引き止めも「私はあった」

[ 2023年5月21日 16:56 ] 芸能

-

白石麻衣 プライベートでは「1人じゃ外出られないタイプ」と告白 乃木坂メンバーは「家族みたいなもの」

[ 2023年5月21日 16:50 ] 芸能

-

白石麻衣 友だち4人と「軽い気持ちで」受けたオーディション「アイドルになる予定もなくて…」

[ 2023年5月21日 16:42 ] 芸能

-

市川猿之助 「家族会議」発言は意識もうろう状態 警視庁は慎重に裏付けを進める 捜査一課が捜査

[ 2023年5月21日 16:40 ] 芸能

-

さらば森田 深夜用の下世話トークを夕方番組で披露もスタジオ沈黙「全然笑うてないやん!」

[ 2023年5月21日 16:40 ] 芸能

-

柴咲コウ パリで偶然出会ったフリーアナウンサーと2ショットに「おふたりとても美人!!」の声

[ 2023年5月21日 16:28 ] 芸能

-

白石麻衣 出演を“逆オファー”するほど大好きなバラエティー番組「今日、ちょっと叶ってる」

[ 2023年5月21日 16:27 ] 芸能

-

出場に意欲!?オール巨人 “THE SECOND”に「あの場所で漫才をやって見たいなぁ~とも」

[ 2023年5月21日 16:16 ] 芸能

-

白石麻衣 仲良しのスタッフと夜な夜なやっていることを告白「ちょっと遅いんですけどハマってて」

[ 2023年5月21日 16:15 ] 芸能

-

スピードワゴン・小沢一敬「自分が絶対に頼みたいのは…」焼き肉屋でのこだわりの“一品”

[ 2023年5月21日 15:53 ] 芸能

-

THE SECOND準Vマシンガンズ 大会のほのぼの舞台裏明かす「みんな人の痛みが分かってる」

[ 2023年5月21日 15:50 ] 芸能

-

工藤静香 「簡単に美味しく決まる一品」バターソースを使った手料理に「彩バランス綺麗ですね」の声

[ 2023年5月21日 15:35 ] 芸能

-

「どうする家康」OPタイトルバック“更新”当初から予定 演出統括も絶賛「ゴージャスな一発」第3弾は?

[ 2023年5月21日 15:30 ] 芸能

-

宝塚音楽学校「すみれ募金」4年ぶりに実施 110期・工藤すず奈さん「憧れの行事…光栄に思います」

[ 2023年5月21日 15:30 ] 芸能

-

柄本時生 「いっか、誰も見てないし」家での行動を暴露され赤面 加藤浩次が一喝「替えましょう!」

[ 2023年5月21日 15:07 ] 芸能

-

すとぷりリーダーななもり。のゆるキャラ「もりうさ」LINEスタンプ化か!?

[ 2023年5月21日 15:05 ] 芸能

-

柄本時生 父・明への祖母の驚きの行動告白「江戸っ子の方だったので」 祖母のまさかの教えも明かす

[ 2023年5月21日 15:02 ] 芸能

-

和田アキ子 市川猿之助「生まれ変わろうと家族で話した」に「どういう思いで話されたか考えると胸が痛い」

[ 2023年5月21日 14:57 ] 芸能

-

カジサック、DeNAメモリアルピッチ後の囲み取材で会場暗転トラブル発生!

[ 2023年5月21日 14:42 ] 芸能

-

松岡昌宏 大型音楽番組で常に「一番最初に帰ってた」裏技とは 後輩がマネるも「すっげー怒られてた」

[ 2023年5月21日 14:38 ] 芸能

-

柄本時生 朝起きてほぼ毎日行く場所を明かす「お昼頃なんですけど、ほぼ毎日それで」

[ 2023年5月21日 14:37 ] 芸能

-

ゆうこす「夫はどんなに髪がボサボサでも恐ろしく美しいので…」 夫婦でファンに声かけられ思わず

[ 2023年5月21日 14:34 ] 芸能

-

王林、映画館での赤っ恥エピソード披露 あまりの天然ぶりに上沼も爆笑「気をつけなさい!」

[ 2023年5月21日 14:26 ] 芸能

-

岡田准一 役者としての転機になったのはあの先輩 初めて学んだ「演技って考えるんだ」

[ 2023年5月21日 14:20 ] 芸能

-

柄本時生 14歳で俳優デビュー 兄・佑の代わりにオーディション受けたワケ「良くないんじゃないかって」

[ 2023年5月21日 14:17 ] 芸能

-

柄本時生 いじめられっ子だった過去「よくケツ蹴られて泣いて帰る子でした」 いじめっ子との現在の関係

[ 2023年5月21日 14:15 ] 芸能

-

柄本時生 芸能一家の次男も中学時代に憧れていた意外な職業「仲間入りしたいなと…」 就職も考えた過去

[ 2023年5月21日 13:56 ] 芸能

-

生駒里奈 乃木坂を卒業後女優となったワケ「芸能界をやめよう」絶望の時期に「個人を見てくれた」

[ 2023年5月21日 13:48 ] 芸能

-

吉川愛 TWICEのライブ鑑賞を報告「本当に幸せでした」 全身グッズコーデに「オタクでかわいい」の声

[ 2023年5月21日 13:41 ] 芸能

-

柄本時生 “ダーリン”と呼ぶ週3会う仲良しの俳優「かなり好き…セクシーなんですよ。すっごい素敵」

[ 2023年5月21日 13:40 ] 芸能

-

上沼恵美子ショック 市川猿之助と過去に番組共演「真面目すぎる方かなって印象」訴えた願いは…

[ 2023年5月21日 13:25 ] 芸能

-

レインボー・池田 交際していた“ヒドイ女”に「そいつのせいで本当に女の子信じられなくなりました」

[ 2023年5月21日 13:25 ] 芸能

-

19歳市川團子が猿之助代役で熱演 役者の価値上げる「大役の代役」 過去には宮沢りえ、川口春奈…

[ 2023年5月21日 13:23 ] 芸能

-

流れ星たきうえ「ニッチなフランス映画に負けた」苦言が再び話題 THE SECOND視聴者投稿に反応

[ 2023年5月21日 13:21 ] 芸能

-

【明日5月22日のらんまん】第36話 「やりたいことはやるべき」と万太郎に背中を押された寿恵子は…

[ 2023年5月21日 13:00 ] 芸能

-

安住紳一郎アナ“キンプリ激励”番組ラストに粋な選曲 「ここで流してくれるんだ」「泣く…」ファン感動

[ 2023年5月21日 12:52 ] 芸能

-

安住紳一郎アナ あれから15年…「私たちの後輩」川田亜子さんに向け今年も「ありがとう…」

[ 2023年5月21日 12:23 ] 芸能

-

渡辺名人 雁木(がんぎ)に誘導し相居飛車の力戦型シリーズに 名人戦第4局始まる 藤井王将挑む

[ 2023年5月21日 12:23 ] 芸能

-

てんちむ“最近の興味対象”コロンビアの刑務所で殺人犯と面会へ「自分のたどり着けない領域を…」

[ 2023年5月21日 12:14 ] 芸能

-

MBS・玉巻映美アナが第1子女児出産を発表「痛みもすぐに吹き飛ぶくらい、たまらなく可愛くて愛しい」

[ 2023年5月21日 12:03 ] 芸能

-

乳がん公表「Qaijff」森彩乃 副作用での脱毛が始まったことを報告「もうすぐ2回目の抗がん剤」

[ 2023年5月21日 11:52 ] 芸能

-

第2子妊娠中の本田朋子アナ ふっくらおなかで夫・五十嵐圭とのデートショットに「素敵な夫婦」の声

[ 2023年5月21日 11:31 ] 芸能

-

最上もが 出産から2年…引き締まった“おなか”公開で反響「産後のスタイルとは思えない」「綺麗すぎる」

[ 2023年5月21日 11:30 ] 芸能

-

細野敦氏 両親死亡の猿之助「家族で話した」は自殺幇助か?に「話し合いだけでは特にない。客観的に…」

[ 2023年5月21日 11:30 ] 芸能

-

みちょぱ 市川猿之助に「期待されてたばかりにちょっと残念」「復活してくれたらいいんですけど…」

[ 2023年5月21日 11:30 ] 芸能

-

矢野燿大氏 完璧過ぎる大谷翔平に思わず質問「何か苦手なものないの?」その答えに感激した理由

[ 2023年5月21日 11:16 ] 芸能

-

すとぷり初の冠番組が次回28日放送で最終回か!? ネット上大騒ぎ

[ 2023年5月21日 11:14 ] 芸能

-

フジ・生田竜聖アナ 出産前の三田友梨佳アナらとの同期ショットに反響「素敵です」「幸せが写ってる」

[ 2023年5月21日 11:01 ] 芸能

-

「どうする家康」名演にネット号泣 影薄い?夏目広次に甲本雅裕を起用したワケ カムカム金太にCP感銘

[ 2023年5月21日 11:00 ] 芸能

-

安住紳一郎 「好きになっちゃった」2週間前人気女優のファンに “推し遍歴”明かす中でまさかの…

[ 2023年5月21日 10:55 ] 芸能

-

小林礼奈「ドクターヘリカッコいい」で批判され…「良いじゃないの」「手合わせて仏頂面してればいいの?」

[ 2023年5月21日 10:44 ] 芸能

-

綾野剛 デビュー作の初演技で23テイク NG連発イライラも初めて思った「誰かのために頑張ってみたい」

[ 2023年5月21日 10:25 ] 芸能

-

関根勤「俺謝りたいよ」 自身の“黒歴史”を語る「ひどかった」「向こうは大女優に。そのままで…」

[ 2023年5月21日 10:20 ] 芸能

-

生駒里奈 人生初オーディションに合格し乃木坂入り決定も「人間不信になった」ワケ「学校行ったら…」

[ 2023年5月21日 10:03 ] 芸能

-

笹野高史は“カメレオン” 「いい役者になりたい」74歳、変幻自在の演技「七色の」輝き

[ 2023年5月21日 10:00 ] 芸能

-

名脇役・甲本雅裕 真摯な生き様「役を頂くのは奇跡」“1”の積み重ね「どうする家康」夏目広次役も反響

[ 2023年5月21日 10:00 ] 芸能

-

【今夜のどうする家康】第19話「お手付きしてどうする!」三方ヶ原→家康浮気騒動?瀬名VS美しい侍女?

[ 2023年5月21日 10:00 ] 芸能

-

「夏の甲子園の本塁打王、今は何してる?」ヒロミ&中居正広MCのTBS「プラチナリスト」第2弾放送

[ 2023年5月21日 09:00 ] 芸能

-

岡田奈々「変な形ですよね」 “横顔変”“横から見ると鼻の違和感が…”との声に「良い形の変え方が…」

[ 2023年5月21日 08:50 ] 芸能

-

市川右團次 市川猿之助緊急搬送後、初のブログ更新「皆様からの沢山のコメント…」

[ 2023年5月21日 08:10 ] 芸能

-

DJ松永 違法転載を指摘する声に「うるせーな!笑」「ある種意識的にラフにやってる」と主張で賛否

[ 2023年5月21日 07:45 ] 芸能

-

東山紀之 ジャニーさん性加害問題コメント全文「最年長である私が口を開くべきだと…」

[ 2023年5月21日 07:23 ] 芸能

-

フォロワー25万人の人気台湾チア “恋人たちの日”に様々なハートS!フォロワー「魅力すぎる」の声

[ 2023年5月21日 07:00 ] 芸能

-

東山紀之 ジャニーさん性加害問題に謝罪「ジャニーズという名前を存続させるべきなのか」思い語る

[ 2023年5月21日 06:23 ] 芸能

-

攻め続ける54歳 中島史恵、写真集「#54」発売記念イベント「要望ある限りはやらせていただきたい」

[ 2023年5月21日 05:30 ] 芸能

-

中村倫也 主演映画「宇宙人のあいつ」謎かけでアピールも日村勇紀「俺がスベッたやつじゃん」

[ 2023年5月21日 05:30 ] 芸能

-

男女アニソンユニット「angela」岡山凱旋ライブ 「帰ってきたぞー!」

[ 2023年5月21日 05:30 ] 芸能

-

King&Prince 5人最後の冠番組出演 最後の企画は「夢をかなえる5人旅」

[ 2023年5月21日 05:30 ] 芸能

-

小西良太郎さん葬儀・告別式に700人参列 川中美幸「ボスとの出会いは私の誇り」

[ 2023年5月21日 05:30 ] 芸能

-

前夜祭に地元ファン400人集結 渡辺名人「経験を踏まえて良い内容に」 名人戦7番勝負第4局

[ 2023年5月21日 05:30 ] 芸能

-

香川照之長男が猿之助代役 19歳市川團子、熱演にすすり泣きスタンディングオベーションも

[ 2023年5月21日 05:25 ] 芸能

-

猿之助の代役を熱演した市川團子は19歳 歌舞伎界目覚ましい10代ニュースターの活躍

[ 2023年5月21日 05:25 ] 芸能

-

大量の睡眠薬は簡単に入手できるのか? 市川猿之助 他の薬と併用した可能性も

[ 2023年5月21日 05:05 ] 芸能

-

市川猿之助「生まれ変わろうと家族で話した」 父母と同様、何らかの薬物服用した疑い

[ 2023年5月21日 05:00 ] 芸能

-

櫻井翔が9月開幕ラグビーW杯フランス大会「ジャパンラグビーアンバサダー」就任

[ 2023年5月21日 05:00 ] 芸能

-

「A.B.C―Z」戸塚祥太 体調不良の塚田の代役で舞台出演「安心して休んで」も五関が“苦情”

[ 2023年5月21日 04:00 ] 芸能