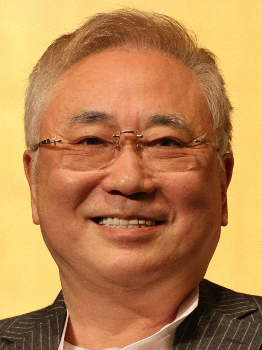

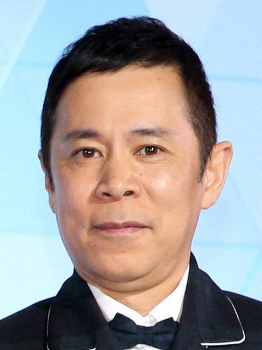

「エール」古舘伊知郎 29年ぶり朝ドラの舞台裏 窪田正孝から中東情勢の質問「僕がまだ報ステを(笑)」

「エール」古舘伊知郎インタビュー(上)

Photo By 提供写真

俳優の窪田正孝(31)が主演を務めるNHK連続テレビ小説「エール」(月~土曜前8・00、土曜は1週間振り返り)の第22話が28日に放送され、フリーアナウンサーの古舘伊知郎(65)が初登場した。国際作曲コンクールに入賞した主人公の音楽会を開催したいと申し出る興行主役。その“胡散臭さ”がインターネット上で反響を呼んだ。朝ドラ出演は「君の名は」(1991年4月~92年3月)以来、約29年ぶり2作目となった古舘に撮影の裏側を聞いた。

朝ドラ通算102作目。モデルは全国高等学校野球選手権大会の歌「栄冠は君に輝く」などで知られ、昭和の音楽史を代表する作曲家・古関裕而(こせき・ゆうじ)氏(1909~1989)と、妻で歌手としても活躍した金子(きんこ)氏。昭和という激動の時代を舞台に、人々の心に寄り添う曲の数々を生み出した作曲家・古山裕一(窪田)と妻・関内音(二階堂)の夫婦愛を描く。男性主演は14年後期「マッサン」の玉山鉄二(40)以来、約6年ぶり。

古舘の朝ドラ出演は、女優の鈴木京香(51)がヒロインを務めた第46作「君の名は」以来、約29年ぶり2作目。古舘は主人公の友人で佐渡の詩人・本間定彦を演じた。

今回演じるのは、愛知県で音楽関係の興行を取り仕切る鶴亀寅吉(つるかめ・とらきち)。1930年(昭5)7月、裕一(20歳)は文通相手の音(18歳)に会うため、福島から愛知・豊橋に向かう。裕一が国際作曲コンクール入賞者だと聞きつけた寅吉は、裕一と音に演奏会開催を持ち掛ける。

――朝ドラ出演は約29年ぶりになります。

「当時はF1実況で世界を駆け回っていて、F1の実況が入ると『すみません、出番を少なくしてください』とお願いして、海外から戻ってきて朝ドラをちょこっとやるみたいな、不謹慎極まりないことをしてしまいました。『そもそも役者じゃないから』と文化祭気分で現場でフザケたりして。その反省があるので、もう1回、朝ドラに呼んでいただけた時は恩返しのために出なきゃいけないと思っていました。うれしかったですね。もう1つは今回、出番が少ないので、サブリミナル効果みたいなところがあって、ほとんど肉眼で確認できない(笑)。それなら、気が楽だなと思って(笑)」

――“反省”というのは具体的に何かありますか?

「『君の名は』は羽田美智子さんと年の離れた夫婦役だったんですが、例えば、茶の間のシーンのリハーサルで、ピーナッツを鼻の穴に2つ入れて、ずっと彼女を笑わすんです。すると、彼女は本番でセリフが出てこなくなって。彼女は当時デビューしたばかりだったので、監督は僕への当てつけで彼女を怒ったんです。で、僕がバーンと鼻息でピーナッツを飛ばすと、彼女はまた笑って、怒られて。もう平謝りですよ。『エール』の撮影は普通にしていたので『ああ、自分も大人になったな』と思いました(笑)」

――今回の撮影は2日間と短かったですが、特に印象に残っていることは何ですか?。

「スタンリー・キューブリック監督、ジャック・ニコルソン主演の映画『シャイニング』(1980年)で、山の頂上にあるホテルで舞踏会が開かれる大きなバーのシーンが好きなんですが、あれと似ていて、今回も自分が生まれ、生き、育った時代じゃない大正~昭和初期に迷い込んだようでした。朝ドラはリアルなセットを作りますから。出番が少ない分、セットの中に埋没していないので、いきなり迷い込んだ感じがありました。浅田次郎さん原作の映画『地下鉄に乗って』(2006年)で地下鉄の階段をトントンと上がった瞬間にタイムスリップしたみたいな。その時代に“迷い込んだ感”が凄くおもしろかったですね。衣装も、時代考証バッチリの、僕のおじいちゃん世代の釣りズボンのスーツと帽子で。僕は着たことがないんですが、懐かしい。『おじいちゃん、夏場こういう麻のスーツを着ていたな』とか。リトルリトル『ファミリーヒストリー』が入った感じ(笑)」

「僕がちらほら目にした数少ないシーンだけでも感じたのは『含羞(がんしゅう)』っていうんですかね。ハニカミや恥じらい。『恥を含む』ですね。昔の男と女は、今のように愛情表現をストレートに言わない。このドラマには、その時代ならではの婉曲したセリフや表情が出てくるんです。これは『いいなぁ』と思いました。昔の男と女は、こんなふうに恥じらいを表現していたんだと。『I love you(私はあなたを愛している)』が日本に入ってきた時代、小説家の二葉亭四迷は『(あなたとならば私は一緒に)死んでもいいわ』と訳したんです。そもそも『I』や『you』というのは英語圏の根本哲学ですが、『個の哲学』ですよね。一方、東洋は、仏教をはじめとして、私がない『無私』。お釈迦さまは2500年前に『固定された私なんていない』と喝破しましたから。西洋は『自我の思想』、東洋は『無我の思想』。日本語は主体をハッキリしないでしょ?『私は言ってきます』とか『私はただいま』なんて言わないじゃないですか。のちに夏目漱石は『I love you』を『月がきれいですね』と訳しました。これもカッコよくて、『私』も『あなた』も言わず、月まで持っていって乱反射させる。その辺のまどろっこしさも含めた美学を、このドラマはうまく表現していると思います。今の人間関係が一概にギスギスしていて昔は素晴らしかったなんて言う気は全くないですが、今はすべてが情報に化け、小さな画面から光って出てくるものを情報として享受し、生身の人間同士の会話を嫌がって、若者なら携帯電話で『今日の打ち合わせはなくなりました』『了解の<り>』と書いて終わりみたいな。それも合理的でいいんですが、このドラマが描くのは、そんなスピードがない、生身の人間同士がぶつかる温かみのある時代。金粉が舞うように、それが空気にキラキラと輝いている感じがありますね」

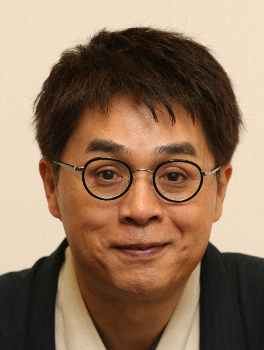

――窪田さんや二階堂さんの印象はいかがでしたか?

「窪田さんも二階堂さんも皆さん、気を使ってくださって、ありがたかったです。窪田さんは、僕がまだ『報道ステーション』(テレビ朝日)のキャスターをしていると思っていて(笑)。イラン情勢とかを質問してくれるので、イランとサウジアラビアの関係とか、本番直前まで一生懸命うんちくを垂れたりして、ほとんど芝居に集中できなかったですが、楽しかったです(笑)。もう“リトルリトルリトル池上彰”みたいな感じ(笑)。12年も報道番組を担当していたので、それぐらいは語れるんです。窪田さんには初めてお会いしましたが、共演者やスタッフに対する気遣いが凄いと思いました。主役として当たり前なのかもしれないですが、若いのに大したものだなと。ドラマは作り物ですが、窪田さんには『虚』と『実』の狭間を感じました。本番じゃない時は、役じゃないご本人の『実』の部分で共演者やスタッフに声を掛けてドラマを引っ張っているんですよね。二階堂さんは見事だった映画『私の男』(2014年)を彷彿するような芸達者ぶりを、今回も目の当たりにしました。モニターで二階堂さんの演技を見ていたんですが、内気な演技はお手のもので、そこから、はち切れる時もあるんです。はち切れすぎて、監督からストップがかかったりして。やっぱり、役者さんというのは性別や年齢は全く関係なく、それぞれ勝負どころで自己解放する。『人に非(あら)ず』と書いて俳優と言いますが、窪田さんや二階堂さんを見て、本当に『人じゃないんじゃないか』と思ったりしました」

=(下)に続く=

2020年4月28日のニュース

-

高須院長 9月入学案に持論「優秀な生徒の飛び級を認めるべき」

[ 2020年4月28日 22:43 ] 芸能

-

ケンコバ 卒業延期の白石麻衣を「鑑」と絶賛する一方で…気になる存在も告白「本人としては難しいところ」

[ 2020年4月28日 22:20 ] 芸能

-

ミルクボーイ内海婚約に「コーンフレーク」製造のケロッグも祝福「お相手はトニーザタイガー…」

[ 2020年4月28日 22:08 ] 芸能

-

ひろゆき氏、保健所電話対応の外部委託を再度提案「死ぬ人が増えるのが緊急事態」

[ 2020年4月28日 21:25 ] 芸能

-

DAIGO アベノマスク「届きました!」「俺にはジャストサイズ」

[ 2020年4月28日 20:57 ] 芸能

-

谷原章介 妻に公開生謝罪「えみさん、いつもごめんなさい」外出自粛で家事の大変さ実感

[ 2020年4月28日 20:54 ] 芸能

-

高須院長 テドロスWHO事務局長の見解に「今さらなんだよ」「詫びは?」

[ 2020年4月28日 20:34 ] 芸能

-

伊藤蘭「豊さんは食後のお片付け専門」夫・水谷豊との“おうち時間”明かす

[ 2020年4月28日 20:27 ] 芸能

-

白石麻衣、乃木坂46卒業が延期に ブログで報告、5月の東京D卒コン予定も中止

[ 2020年4月28日 20:20 ] 芸能

-

岡田紗佳 YouTube生配信でプロ雀士との交際報告、現在は同棲中と明かす

[ 2020年4月28日 20:10 ] 芸能

-

NHK、5月6日に「となりのシムラ」3編のアンコール放送決定

[ 2020年4月28日 19:57 ] 芸能

-

堂本光一 中居の退所会見後にメールをもらっていた「ああ、さすが素敵な先輩だなと」その中身とは…

[ 2020年4月28日 19:16 ] 芸能

-

木梨憲武 インスタで“仮面ノリダー”姿を公開!「30数年ぶりに帰ってきた」にファン歓喜

[ 2020年4月28日 19:01 ] 芸能

-

小籔千豊、ステイホームを機に3日間の断食決行「いろんなこと、気付かせてもろたよ」

[ 2020年4月28日 18:54 ] 芸能

-

歴史小説家の今村翔吾氏 フジ「とくダネ!」でコメンテーターデビュー「緊張しましたがいい勉強に」

[ 2020年4月28日 18:25 ] 芸能

-

日テレ藤井アナ、外出自粛守る視聴者に「家にいる、人と距離を保つ。それだけで大きな社会貢献です」

[ 2020年4月28日 18:15 ] 芸能

-

トレエン斎藤 妻の第2子妊娠で高校生からの祝福に「日本にはこんな若者もたっくさんいるから安心だぜ」

[ 2020年4月28日 18:05 ] 芸能

-

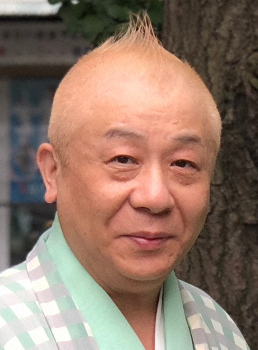

紫綬褒章受章の春風亭小朝「JRAさんへの寄付も忘れずに芸道に精進」肩肘張らず決意

[ 2020年4月28日 18:00 ] 芸能

-

松竹新喜劇 藤山扇治郎の劇団デビュー作をYouTube配信、29日午後1時スタート

[ 2020年4月28日 17:55 ] 芸能

-

たんぽぽ白鳥の夫・チェリー吉武「自宅療養続きますが辛抱ですね」自身も今後2週間は健康観察

[ 2020年4月28日 17:17 ] 芸能

-

ミッツ “コロナ疑い”で実感「すべての判断基準を医療現場に委ねることは負担が大き過ぎる」

[ 2020年4月28日 17:00 ] 芸能

-

薬丸裕英 コロナ感染予防のために…スーパーでの買い物で実践している行動明かす

[ 2020年4月28日 16:50 ] 芸能

-

「報ステ」徳永有美アナ 28日の本番前も「とにかく消毒とりあえず消毒」

[ 2020年4月28日 16:41 ] 芸能

-

松岡修造氏、ステイホームで家族がギスギスしないための“5つのルール”紹介

[ 2020年4月28日 16:36 ] 芸能

-

サバンナ高橋 オンライン飲み会に助言「最初にラストオーダー、何時だと決めておかないと…」

[ 2020年4月28日 16:31 ] 芸能

-

吉本興業とUUUMが業務提携 取り組み第1弾はHIKAKIN×カジサックのコラボ動画

[ 2020年4月28日 16:07 ] 芸能

-

サバンナ高橋 吉村府知事に生直撃「凄い頼もしく」「大阪エキスポのジャケット欲しくなりました!!」

[ 2020年4月28日 16:03 ] 芸能

-

吉村府知事 最後まで休業要請に応じないパチンコ店は30日にも「休業指示」、支援金は「出さない」

[ 2020年4月28日 15:49 ] 芸能

-

ラサール石井「声は上げていかないと…批判するなって言われるんですけど」

[ 2020年4月28日 15:37 ] 芸能

-

八代英輝氏 営業続けるパチンコ店に「自粛すべき」「税金がパチンコ店に使われることに…」

[ 2020年4月28日 15:36 ] 芸能

-

バービー パチンコ店に並ぶ人々にあ然「わかってても行っちゃう人がこんなに」

[ 2020年4月28日 15:34 ] 芸能

-

安藤優子氏 都発表の感染者39人に「これ、ぬか喜びになっちゃいけないかな」

[ 2020年4月28日 15:03 ] 芸能

-

指原莉乃 HKT卒コンから1年の心境「あっという間」 変わらぬグループ愛「世界一大切」

[ 2020年4月28日 14:59 ] 芸能

-

ラサール石井 パチンコ店名公表「まさか吉村知事が…」「全然気楽じゃない」

[ 2020年4月28日 14:43 ] 芸能

-

ラサール石井 パチンコ店名公表に相互監視社会の助長を懸念「おかみがやることかな」

[ 2020年4月28日 14:41 ] 芸能

-

山里亮太、共演者同士が“バチバチ”の番組「ワイドショーで時々見ます」

[ 2020年4月28日 14:27 ] 芸能

-

ヒロミ 営業続けるパチンコ店に「閉められたら閉めた方がいいけど…」

[ 2020年4月28日 14:25 ] 芸能

-

加藤浩次 アベノマスク“4社目”の説明求める「早くしないとネットでいろんなうわさが…」

[ 2020年4月28日 14:23 ] 芸能

-

ラサール石井 コロナ禍で行列を作る人々に「何考えているのかな」

[ 2020年4月28日 14:14 ] 芸能

-

大分でスローライフの財前直見 13歳長男のメッセージに涙「大人ですね。しっかりしてますね…」

[ 2020年4月28日 13:56 ] 芸能

-

吉村府知事 「寝てろ」の励ましに「十分寝てます」 パチンコ店公表は「府民の命を守るための選択」

[ 2020年4月28日 13:53 ] 芸能

-

ラサール石井 公表された感染者数の信ぴょう性に疑問「統計として意味があるのか」

[ 2020年4月28日 13:50 ] 芸能

-

ヒロミ「日本って、やっぱり大した国じゃないのかな」政府と厚労省のコロナ対策に落胆

[ 2020年4月28日 13:42 ] 芸能

-

ミルクボーイ駒場 相方・内海の婚約に「奥さんを泣かすようなことがあれば…」

[ 2020年4月28日 13:38 ] 芸能

-

「エール」古川雄大も反響に驚き 御手洗先生「ミュージックティ」“ぶった切り編集”に再びネット爆笑

[ 2020年4月28日 13:30 ] 芸能

-

間質性肺炎治療の未知やすえが報告「予定より早く?!退院する事になりました」

[ 2020年4月28日 13:25 ] 芸能

-

バービー 都のコロナ感染者39人に「やっと下りが見えてきた」

[ 2020年4月28日 13:24 ] 芸能

-

坂上忍 都のコロナ感染者39人に「数字を見た時に一瞬うれしく…ただ…」

[ 2020年4月28日 13:21 ] 芸能

-

ラサール石井「違う、違う、亡くなったんだ…」 志村さんの死に実感なく…

[ 2020年4月28日 13:16 ] 芸能

-

与沢翼氏 コロナ禍で資産10億円減「今まで一番減った」 今後の見通しは…

[ 2020年4月28日 13:13 ] 芸能

-

【明日4月29日のエール】第23話 三郎&光子の“思惑”一致!裕一&音を交えた4者会談は…

[ 2020年4月28日 13:00 ] 芸能

-

中川大志 驚きの几帳面ぶり 上田晋也「これ通りにやらないとだめ?」

[ 2020年4月28日 13:00 ] 芸能

-

ヒロミ 新型コロナ感染症から退院の片岡篤史氏に「僕らの年代も、もう危ないなと…」

[ 2020年4月28日 12:59 ] 芸能

-

出川哲朗 脱・抱かれたくない男「めちゃめちゃ天国」

[ 2020年4月28日 12:58 ] 芸能

-

恵俊彰「やっぱり1番はPCR検査」 新型コロナ“自主隔離”で持論

[ 2020年4月28日 12:52 ] 芸能

-

ドラマ「行列の女神」 黒島結菜の弾けっぷりが愉快

[ 2020年4月28日 12:30 ] 芸能

-

HKT48がデビューから13作連続1位で女性アーティスト歴代1位

[ 2020年4月28日 12:29 ] 芸能

-

ミッツ コロナ感染を疑い27日受診 医師からは「これがコロナによるものだとしても…」

[ 2020年4月28日 12:27 ] 芸能

-

恵俊彰 休校続き「あまりにも今の6年生、中3、高3はかわいそう」

[ 2020年4月28日 12:05 ] 芸能

-

出川哲朗 さんま&中居の“いちゃもん”に反論「あなたたちは人生で…」

[ 2020年4月28日 12:05 ] 芸能

-

志らく 学校は「9月再開のほうがいい」 9月始業案は「それがベスト」

[ 2020年4月28日 11:52 ] 芸能

-

八代英輝氏「日本がガラパゴス」 9月始業案の正当性訴え「どんどん変えて」

[ 2020年4月28日 11:51 ] 芸能

-

小倉智昭氏、安倍首相を気遣う 東京五輪は「足かせ」「中止って決めちゃえば…」

[ 2020年4月28日 11:40 ] 芸能

-

志らく 10万円支給「遅い遅い言っても…どうしようもないところも」

[ 2020年4月28日 11:32 ] 芸能

-

八代英輝氏 10万給付の対応が遅いワケ「日本国民自体が望んでこなかったことも…」

[ 2020年4月28日 11:26 ] 芸能

-

玉川徹氏「本当に大丈夫なのか」 都の感染者39人に減少も楽観視せず

[ 2020年4月28日 11:02 ] 芸能

-

古舘伊知郎「下町ロケット」悪役好評も「エール」が「拾う神」紅白秘話“オファー断る練習”「思いは招く」

[ 2020年4月28日 11:00 ] 芸能

-

「エール」古舘伊知郎 29年ぶり朝ドラの舞台裏 窪田正孝から中東情勢の質問「僕がまだ報ステを(笑)」

[ 2020年4月28日 11:00 ] 芸能

-

カズレーザー「39を根拠に行動するのだけは控えて」 都内コロナ感染者数減少も…

[ 2020年4月28日 10:49 ] 芸能

-

岡田晴恵教授 東京都の感染者39人に外出自粛の「結果が反映した印象」も警戒緩めず

[ 2020年4月28日 10:41 ] 芸能

-

加藤浩次「経済を回す…いつなのか」指針求める 緊急事態宣言から3週間

[ 2020年4月28日 10:29 ] 芸能

-

玉川徹氏 新型コロナ禍の専門家会議を疑問視「本当に政府から独立できているんだろうか」

[ 2020年4月28日 10:07 ] 芸能

-

ミルクボーイ内海 交際9年の彼女と「婚約させていただきました!」

[ 2020年4月28日 09:50 ] 芸能

-

玉川徹氏、罰則制定に警戒「パチンコ店がスケープゴートに…」

[ 2020年4月28日 09:20 ] 芸能

-

“沖縄に行くぞ!”に警鐘 加藤浩次「6万人いるって…」

[ 2020年4月28日 09:06 ] 芸能

-

写真家・石黒健治と俳優・石橋蓮司の深くて良い関係

[ 2020年4月28日 09:00 ] 芸能

-

笠井信輔アナ「再確認」ソーシャルディスタンスTシャツ公開「わかりやすい」「着たい」「欲しい」

[ 2020年4月28日 08:33 ] 芸能

-

化粧しないまま…鷲見玲奈アナのメガネ姿「すっぴんかわいすぎ」「新鮮です!」

[ 2020年4月28日 08:05 ] 芸能

-

C大阪FW柿谷らがeスポーツで対戦!J関西4クラブが出場

[ 2020年4月28日 06:00 ] 芸能

-

大和田獏「娘にも会わない」…感染リスク考慮、岡江さんと暮らした家に1人きり

[ 2020年4月28日 05:31 ] 芸能

-

ナイナイ岡村“お嬢”発言でニッポン放送謝罪 「女性蔑視」などと批判高まる

[ 2020年4月28日 05:30 ] 芸能

-

ドラマ「JIN」再注目!コロナ禍で共感!?土日昼の再放送、異例の高視聴率

[ 2020年4月28日 05:30 ] 芸能

-

櫻井翔、発熱で「news zero」欠席 電話で出演「万が一のことを考えて…」

[ 2020年4月28日 05:30 ] 芸能

-

「報ステ」徳永アナ、リモートで18日ぶり復帰 富川アナは自宅静養続く

[ 2020年4月28日 05:30 ] 芸能

-

B’z リモートセッション披露!「HOME」で外出自粛呼びかけ

[ 2020年4月28日 05:30 ] 芸能

-

NHK、対面撮影なしの“テレワークドラマ”制作 柴咲コウら出演

[ 2020年4月28日 05:30 ] 芸能

-

“史上最高レースクイーン”早瀬あや、今夏DVD発売!ネイリストと“二刀流”

[ 2020年4月28日 05:30 ] 芸能

-

優香、第1子出産を発表「これからも温かく見守っていただけたら」

[ 2020年4月28日 05:30 ] 芸能

-

東京MX “ランボルギーニ騒動”謝罪「出演者とは話し合って解決」

[ 2020年4月28日 05:30 ] 芸能

-

紫綬褒章に春風亭小朝、藤山直美ら 春の褒章受章者発表

[ 2020年4月28日 05:30 ] 芸能

-

八神純子、過去のライブを動画配信 稲垣潤一とのデュエットも

[ 2020年4月28日 05:00 ] 芸能

-

41歳・堂本光一、史上最年少で「菊田一夫演劇賞」大賞を受賞

[ 2020年4月28日 05:00 ] 芸能