愛工大名電エース・有馬の向こうに見えた41年前の工藤

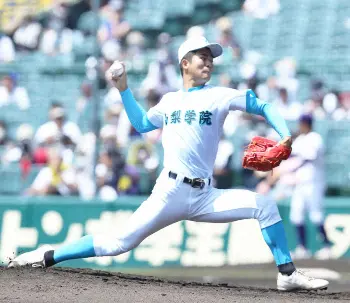

第104回全国高校野球選手権第2日・1回戦 愛工大名電14―2星稜 ( 2022年8月7日 甲子園 )

Photo By スポニチ

【秋村誠人の聖地誠論】古い、と言われるかもしれない。でも、筆者の脳裏に強く残るイメージは確かに違った。今の大型ビジョンではなく、名前も校名も手書きのスコアボードの時代で、この2校は思い出深い。

第2試合。愛工大名電(愛知)と星稜(石川)の名門対決は、それぞれのレジェンドOBの名前を借りて「イチローVS松井秀喜」と称する声が圧倒的だった。両雄の日米での活躍ぶりを振り返れば、当然だと思う。

それでも、だ。筆者にとっては愛工大名電といえば、校名が「名古屋電気」だった時代の工藤公康(前ソフトバンク監督)のノーヒットノーランであり、対して星稜は箕島(和歌山)と演じた伝説の延長18回の死闘になる。同年代に野球をやっていた者として、両校ナインの向こうに40年ほど前の懐かしい思い出が脳裏に浮かんできた。

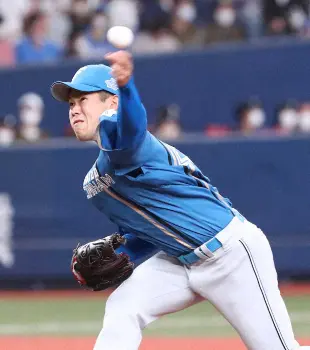

試合は序盤で思わぬ大差がついた。強打に足を絡めた愛工大名電らしいそつのない攻撃。15安打で14点を奪った。それもまた伝統だ。「7番・右翼」の美濃十飛(しゅうと=3年)は4安打で6打点。巧みなバットコントロールは偉大な先輩のDNAだろうか。そしてエース・有馬伽久(がく=3年)は6回に左足がつりながらも力投。奮闘する愛工大名電の背番号1の左腕の向こうに見えたのが、41年前の工藤だった。81年の夏。長崎西戦で16三振を奪い、ノーヒットノーランを達成した。これが金属バット導入後初の快挙。鋭く縦に曲がり落ちるカーブを見て「こんな球、どうやって打つんだろう」と思ったのを覚えている。

当時、スポニチ本紙に掲載していた「甲子園の詩」で阿久悠さんは、そのカーブを「懸河のドロップ」と称し、工藤の出現を「大器とか、逸材とか、目玉といった評価とは違った。少年名投手の感じがして好ましかった」とつづっている。まるで野球小僧が突然躍動したような、そんな感じだった。

スコアは14―2。だけど、点差は関係ない。セピア色だった思い出をフルカラーでよみがえらせてくれた。それもまた甲子園なのだろう。(専門委員)

2022年8月8日のニュース

-

市船ソウルの歓喜の中で…父に続いた甲子園 市船橋・伏島つばさマネジャー「ありがとう」

[ 2022年8月8日 21:32 ] 野球

-

【甲子園】コロナ集団感染の県岐阜商・鍛治舎監督「岐阜に帰った選手のためにも」9日社戦へ必勝誓う

[ 2022年8月8日 20:20 ] 野球

-

【甲子園】興南・生盛、自己最速148キロも9回途中降板 「甲子園で学んだことを次のステップに」

[ 2022年8月8日 20:16 ] 野球

-

ヤクルト村上の本塁打どこまでいく? 偉大な王貞治超えへ勝負の8月 55本以上の過去4人は全て2桁記録

[ 2022年8月8日 20:12 ] 野球

-

【甲子園】市船橋がサヨナラ死球での勝利は史上3度目 9回での決着は史上初

[ 2022年8月8日 19:44 ] 野球

-

【甲子園】まさか…興南は押し出し死球でサヨナラ負け 好投手・生盛は初戦で甲子園去る

[ 2022年8月8日 19:19 ] 野球

-

巨人・メルセデス 中日戦に先発「アグレッシブな投球を」

[ 2022年8月8日 19:15 ] 野球

-

【甲子園】市船橋「市船ソウル」に乗って最大5点差逆転 千葉県勢のサヨナラ勝利は26年ぶり

[ 2022年8月8日 18:58 ] 野球

-

原クラブの石井主将が宣誓「1球1球仲間とともに全力でプレー」 全日本学童軟式野球開会式

[ 2022年8月8日 18:49 ] 野球

-

日本ハム セ・パ両リーグ開幕前の3・30に新球場で開幕戦 川村社長「歴史的な一日となるべく準備を」

[ 2022年8月8日 18:16 ] 野球

-

阪神・熊谷が新型コロナ陽性 発熱と倦怠感、咳症状があり、自主隔離

[ 2022年8月8日 18:15 ] 野球

-

【8日の公示】ヤクルトは原、赤羽ら4選手、巨人は桜井、戸根ら4人を抹消

[ 2022年8月8日 18:12 ] 野球

-

来年のプロ野球は3月30日開幕、日本ハム新球場エスコンフィールドの1試合 31日に残り5球場で開幕

[ 2022年8月8日 18:02 ] 野球

-

【甲子園】高岡商の吉田監督 北陸対決で大敗も、一時は2点差追い上げに「頑張ってくれてうれしかった」

[ 2022年8月8日 17:40 ] 野球

-

【甲子園】聖地で「市船ソウル」が初披露 映画主演・神尾楓珠も「市船魂を全国に届けてください!」

[ 2022年8月8日 17:32 ] 野球

-

【甲子園】13点快勝で春夏30勝の敦賀気比・春山主将 大雨被害の福井県に「思いを裏切りたくなかった」

[ 2022年8月8日 16:56 ] 野球

-

【甲子園】コロナ集団感染の県岐阜商 予定通り9日に社と対戦へ 背番号「1」井上悠ら10選手入れ替え

[ 2022年8月8日 16:52 ] 野球

-

【甲子園】敦賀気比の東監督 13点大勝で春夏通算30勝 春は初戦敗退で「リベンジをとやってきた」

[ 2022年8月8日 16:44 ] 野球

-

【甲子園】敦賀気比が北陸対決制して春夏通算30勝目 16安打13得点の猛攻で高岡商退ける

[ 2022年8月8日 16:00 ] 野球

-

「東條登場」ロッテが直筆メッセージフェイスタオル第2弾発売 今回は東條、松川、レアード、高部

[ 2022年8月8日 14:31 ] 野球

-

【甲子園】天理アルプス 生駒から横断幕「つなぐ心ひとつに」掲げる 先発・南沢「応援してくれた」

[ 2022年8月8日 14:21 ] 野球

-

エ軍新加入モニアクがわずか5試合の出場で左手中指骨折離脱「前に進むしかない」

[ 2022年8月8日 12:58 ] 野球

-

【甲子園】天理が初戦突破 中村良二監督「100点満点の試合」3度目の夏頂点へ好発進

[ 2022年8月8日 12:45 ] 野球

-

【甲子園】山梨学院のユニホームがネットで話題「さわやか」「涼しそう」今春から青色に一新

[ 2022年8月8日 12:33 ] 野球

-

ドジャースが8連勝 ここ35戦で30勝目 パドレスは4連敗 ダルビッシュは5敗目

[ 2022年8月8日 12:25 ] 野球

-

【甲子園】天理・内藤大翔が4回に待望の先制打!父は元鹿島のDF・就行氏

[ 2022年8月8日 12:16 ] 野球

-

【甲子園】“サッシー”以来!完封勝利の海星・宮原明弥「絶対に負けないぞという気持ち」

[ 2022年8月8日 11:50 ] 野球

-

カージナルスが7連勝 ブルワーズに2差 ヤンキースは5連敗 ジャッジは4打点

[ 2022年8月8日 11:40 ] 野球

-

【甲子園】日本文理、県勢5年ぶり初戦突破ならず プロ注目右腕・田中晴也「悔しいという気持ちが一番」

[ 2022年8月8日 11:39 ] 野球

-

最強のドジャースにあえて質問 MLB公式サイトが問いかけるソト、ギャロ、ブルペンの3つの疑問点

[ 2022年8月8日 11:14 ] 野球

-

【甲子園】海星11得点は春夏通じ最多 好投手・田中攻略に加藤慶二監督「3点取るのが厳しいと思ってた」

[ 2022年8月8日 10:50 ] 野球

-

【甲子園】海星―日本文理戦でアクシデント続出 試合中盤に選手次々倒れ込む

[ 2022年8月8日 10:00 ] 野球

-

メッツのデグロムがブレーブス戦で12奪三振 ダルビッシュが保持していたメジャー記録更新

[ 2022年8月8日 09:13 ] 野球

-

エンゼルス大谷 左足踏まれるアクシデントもフル出場で今季100安打 指揮官「彼は大丈夫」

[ 2022年8月8日 09:04 ] 野球

-

【高校野球 名将の言葉(4)三池工、東海大相模・原貢監督】甲子園で勝つために「外野手は目を切るな」

[ 2022年8月8日 08:05 ] 野球

-

大谷翔平 左足踏まれるアクシデントなんの!足引きずりながら…今季100安打到達 エ軍は連勝ならず

[ 2022年8月8日 08:03 ] 野球

-

引退後に始まる第二の人生 パソナもトークイベント開催

[ 2022年8月8日 08:00 ] 野球

-

【あの甲子園球児は今(4)ダース・ローマシュ匡】ダルビッシュに導かれ ゲーム会社とeスポーツ大会運営

[ 2022年8月8日 08:00 ] 野球

-

真面目で力持ち 中日新外国人レビーラ、パワフルな打撃は魅力たっぷり 左翼守備は伸びしろたっぷり

[ 2022年8月8日 07:45 ] 野球

-

広島・龍馬 令和5000号は「秋山さんの打ち方参考に」 2安打1打点!打撃センスにさらに磨き

[ 2022年8月8日 07:30 ] 野球

-

広島・遠藤「苦しい投球に」 勝利投手の権利まであと1人からロドリゲス、ロハスに連弾浴びる

[ 2022年8月8日 07:15 ] 野球

-

広島・森浦は2軍調整へ 4試合連続で不本意な投球、佐々岡監督は「ファームで心技体をしっかり」

[ 2022年8月8日 07:00 ] 野球

-

エンゼルス・大谷 アクシデントめげず第3打席で3試合ぶり安打、今季100安打に到達

[ 2022年8月8日 06:45 ] 野球

-

【隠しマイク】楽天・石井監督「ドームは快適ですね。外に出たらもう夏が終わってないかな…」

[ 2022年8月8日 06:05 ] 野球

-

日本ハム・片岡 正真正銘プロ初安打!5日はリプレー検証で内野安打が幻に

[ 2022年8月8日 06:00 ] 野球

-

日本ハム 根本の好投で京セラD今季初勝利 新庄監督はストライク先行の投球に「今季一番」

[ 2022年8月8日 06:00 ] 野球

-

日本ハム・梅林 観戦した母の前でプロ初打点「かあさん、おれ打ったよ!」

[ 2022年8月8日 06:00 ] 野球

-

日本ハム・谷内が先制2点打 松本剛に続き復帰願い「野村佑希さま、お元気でしょうか」

[ 2022年8月8日 06:00 ] 野球

-

エンゼルス・大谷もん絶!ベースカバーの左腕ゴンザレスに足踏まれるアクシデント プレーは続行

[ 2022年8月8日 05:55 ] 野球

-

西武・山川 3戦連続の33号3ラン!獅子に福呼ぶ背番3で3年ぶりVへ2位ソフトバンクと3差

[ 2022年8月8日 05:30 ] 野球

-

西武・森 3安打2打点!8日に誕生日で27歳「もう骨折しない」自虐交え約束

[ 2022年8月8日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・森 プロ5年目で初先発4回7失点KOも井口監督「来週も行かせるつもり」

[ 2022年8月8日 05:30 ] 野球

-

巨人・大勢が復帰即セーブ!コロナ感染で20日ぶり 4連勝呼んだ!セ・リーグ2位の26セーブ目

[ 2022年8月8日 05:30 ] 野球

-

巨人 初回に丸21号&岡本22号連弾!岡本は19試合ぶり「強く振っていくことを心がけた」

[ 2022年8月8日 05:30 ] 野球

-

巨人・吉川が逆転V打!「逆転できて良かった」元同僚のヤクルト・田口からは7月にもサヨナラ打

[ 2022年8月8日 05:30 ] 野球

-

巨人・坂本がシート打撃 5打席で安打性なしも表情明るく 腰痛からの復帰目指す

[ 2022年8月8日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・村上 1日で復帰も3の0…6日に倦怠感訴え登録抹消もPCR検査は陰性

[ 2022年8月8日 05:30 ] 野球

-

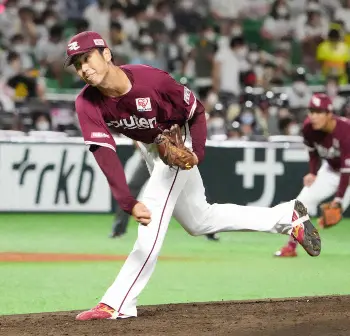

楽天・宮森がプロ1勝 支配下登録からわずか8日&3試合目「できることを全力でやった結果」

[ 2022年8月8日 05:30 ] 野球

-

楽天・宮森の兄は高知のご当地ユーチューバー 動画は「ずっと見てる」

[ 2022年8月8日 05:30 ] 野球

-

楽天・島内&岡島ともに3安打 89年度生まれコンビが宮森初勝利アシスト

[ 2022年8月8日 05:30 ] 野球

-

DeNA 今季7度目零敗…連勝4で止まり三浦監督は「攻めた結果。引きずらないように」

[ 2022年8月8日 05:30 ] 野球

-

阪神・島田 乱打戦制すV撃 ありがとう~4カード連続勝ち越し うなぎの“旬”続く8月打率.423

[ 2022年8月8日 05:15 ] 野球

-

阪神・ケラーが「3・29マツダの悪夢」のリベンジ!岩崎の代役守護神でキッチリ3人斬り初セーブ

[ 2022年8月8日 05:15 ] 野球

-

阪神・近本 猛打賞王や!セ・トップタイ11度目 “平常運転”戻ったマツダで計6安打

[ 2022年8月8日 05:15 ] 野球

-

阪神・佐藤輝 貴重な追加点叩き出す犠飛 恒例の「ありがとうなぎ」本塁生還の島田に感謝

[ 2022年8月8日 05:15 ] 野球

-

阪神・糸原の大ファインプレー 二遊間打球を横っ跳びで二塁へグラブトス「何とか必死に捕って」

[ 2022年8月8日 05:15 ] 野球

-

阪神・Aロッド&ロハスが初アベック弾「いい友達」「最高の気分」仲良しコンビ相乗効果だ

[ 2022年8月8日 05:15 ] 野球

-

阪神・梅野 マツダLOVEの猛打賞 今季打率は驚異の.467「この状態をどれだけ継続できるか」

[ 2022年8月8日 05:15 ] 野球

-

「父親代わり」の恩師へ 阪神・西純が退任の創志学園・長沢監督に感謝の言葉

[ 2022年8月8日 05:00 ] 野球

-

阪神 2軍戦は異常事態 内野に捕手2人、三塁も元捕手の原口 控え野手不在で四苦八苦

[ 2022年8月8日 05:00 ] 野球

-

ソフトB 満塁機で明暗 藤本監督嘆き節「相手との違いやね」 泥くさい1点が取れず連勝2でストップ

[ 2022年8月8日 04:45 ] 野球

-

間寛平「明るいし、いい選手ですね~」 始球式で吉本新喜劇にスカウトしたのは、あの“熱い男”

[ 2022年8月8日 04:45 ] 野球

-

最速157キロ!鮮やか本拠地デビュー オリ・宇田川は「勝ちゲームのいいところで」中嶋監督が指名

[ 2022年8月8日 04:45 ] 野球

-

オリ・中村 古巣日本ハム相手に3失点黒星 チャンス生かせず「粘り強く投げていきたかった」

[ 2022年8月8日 04:45 ] 野球

-

中日・高橋宏 10代最後の登板もすごっ!17回2/3連続無失点「大人の投球を見せられるように」

[ 2022年8月8日 04:45 ] 野球

-

中日外野手で10年ぶり本塁2補殺 岡林の“エリア60”「全部止まる感じになれば」

[ 2022年8月8日 04:45 ] 野球

-

広島・秋山 マツダ1号&二塁打で日米通算1500安打 節目も視線は先へ「これで終わるわけではない」

[ 2022年8月8日 04:45 ] 野球

-

「9回、ピッチャー、岩瀬」愛工大名電の鉄腕ジュニアが聖地で父譲りの火消し 盛り上げ役の素顔も

[ 2022年8月8日 04:06 ] 野球

-

愛工大名電・美濃 天国の同級生に見せた4安打6打点 守備では絆のグラブ使用「瀬戸と戦い抜く」

[ 2022年8月8日 04:06 ] 野球

-

愛工大名電エース・有馬の向こうに見えた41年前の工藤

[ 2022年8月8日 04:06 ] 野球

-

星稜、14失点大敗…同校史上甲子園ワースト 代行務めた山下監督「私自身が焦っていたかもしれない」

[ 2022年8月8日 04:05 ] 野球

-

近江・山田 斎藤佑樹、田中将大に並ぶ甲子園8勝目「絶好調や!」の暗示もはまって3季連続白星

[ 2022年8月8日 04:04 ] 野球

-

苦労掛けた祖父母にありがとう センバツ準Vメンバー近江・西川くん、感謝の気持ちで応援

[ 2022年8月8日 04:04 ] 野球

-

鳴門エース・冨田 涙の144球降板「最少失点に抑えたかった」 山田との好投手対決で敗戦

[ 2022年8月8日 04:04 ] 野球

-

福島敦彦氏 近江は確実にレベルアップしている 相手投手に与えるプレッシャーは相当なもの

[ 2022年8月8日 04:04 ] 野球

-

48年ぶり出場の盈進 期待の秋田が不発で涙「みんなへの申し訳なさから涙が出た」

[ 2022年8月8日 04:03 ] 野球

-

鶴岡東・土屋2発!天国の父へ「打ったよ!」 91年明徳義塾・津川以来の大会1&2号

[ 2022年8月8日 04:03 ] 野球

-

今夏限りで退任の創志学園・長沢監督「情熱はまだ枯れてない」 特別キャンプ乗り越えたナインに感謝

[ 2022年8月8日 04:02 ] 野球

-

八戸学院光星・野呂が先制&ダメ押し「ダブルパンチ」 夏10大会連続初戦突破&青森県勢夏50勝導いた

[ 2022年8月8日 04:02 ] 野球

-

八戸学院光星エース・洗平歩が救援で粘投「最少失点で切り抜けようと、悪いなりに粘ろうと思っていた」

[ 2022年8月8日 04:02 ] 野球

-

東北勢 2年連続開幕から無傷の3連勝 一関学院に続き八戸学院光星、鶴岡東も

[ 2022年8月8日 04:02 ] 野球

-

エンゼルス・大谷「2番・DH」で出場 マリナーズ左腕ゴンザレスと対戦

[ 2022年8月8日 03:05 ] 野球

-

松井秀喜氏 ニューヨーク市近郊で3年ぶり野球教室 豪快な“柵越え”も披露

[ 2022年8月8日 02:30 ] 野球

-

カブス・誠也 4打数無安打も好守備2度で2連勝に貢献

[ 2022年8月8日 02:30 ] 野球

-

エンゼルス・大谷 ダブルヘッダー計7打数無安打も指揮官「心配していない」

[ 2022年8月8日 02:30 ] 野球