東北勢「劣等感」の排除 自分たちの“スタイル”貫き変わった意識

Photo By スポニチ

107年もの間、東北勢の優勝を阻んできた要因の一つに「劣等感」がある。東北、仙台育英(ともに宮城)を率いて甲子園30勝を挙げた名将・竹田利秋氏(81=国学院大野球部総監督)が23日付の本紙で指摘した通り、関東以西のチームとの力の差を必要以上に意識。かつて初戦は東西対決となる仕組みだった組み合わせ抽選会は、対戦相手が決まるたびに東北勢との明暗が浮き彫りになっていた。

そんな光景は69年夏の三沢(青森)と71年夏の磐城(福島)の準優勝で薄れたとはいえ、1980年代くらいまでは残っていた。東北勢の大会前の意気込みは「とにかく1勝したい」だ。優勝を目標に掲げる学校は、ほぼなかった。89年夏に準優勝した仙台育英のエースだった大越基氏(51=現早鞆監督)も「東北地方の劣等感を含め、深く重いものがあった」と当時を振り返っている。

雪国のハンデを含む環境面、レベルの格差などで根強く残っていた「劣等感」。それがどう解消されたのか。過去の東北勢の決勝進出チームを見ると、柱になるエースと堅い守りか強打を備えていた。01年春と03年夏に白河の関越えを2度阻んだ「木内マジック」で有名な常総学院元監督の故木内幸男氏は生前、こう語っていた。「(01年春の)仙台育英は力で押してくるチーム。バントで野球を小さくして何とか勝ったけど、打線は最後まで力で押してきて苦しめられたよ」。03年夏も東北のダルビッシュ(現パドレス)を予想外の強攻策で攻略したが、自分たちの野球を崩さない東北の圧力を最後まで感じたと回顧している。

選手たちが「この形なら勝てる」と自信を持つチームづくりを進め、それを貫く。個々のレベルアップと同時に、明確なチームカラーを打ち出すことで「自分たちの野球をすれば、どこでも互角以上に戦える」と意識が変わっていった。組み合わせ抽選会で下を向く東北勢の姿は消え、はっきりと「目標は優勝」と宣言する学校もある。

選手たちが自信を持って戦えるスタイル。今夏の仙台育英は象徴的だった。エース級を5人そろえた投手陣と野手の間を抜く強打。選手たちは自信を持って「育英の野球」を貫き、深紅の大旗を東北へ持ち帰った。(高校野球取材班)

2022年8月25日のニュース

-

ヤクルト高津監督 4ゲーム差で26日からDeNA3連戦を前に「しっかり今日の反省をしたい」

[ 2022年8月25日 22:59 ] 野球

-

阪神・矢野監督 「近本が帰ってきたのが大きい」「西純はボールを操っていた」

[ 2022年8月25日 22:55 ] 野球

-

中日・立浪監督ざんげ「打つ方が情けなすぎる」 11三振&拙攻で好投の高橋宏を援護できず

[ 2022年8月25日 22:50 ] 野球

-

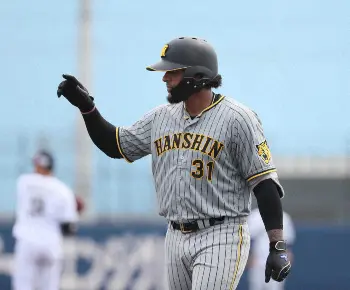

阪神・近本 コロナ復帰後3戦目で初の猛打賞「何がキレよくて、何がキレ悪いか分からないです(笑い)」

[ 2022年8月25日 22:41 ] 野球

-

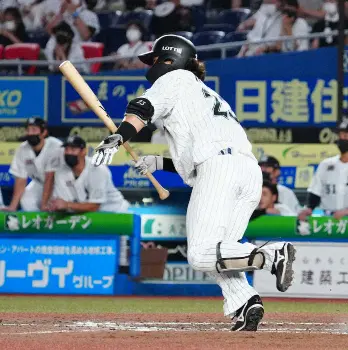

ロッテ 守備職人のバットで連勝 サヨナラ打の三木「汚い打球だけど」

[ 2022年8月25日 22:35 ] 野球

-

ロッテ・井口監督 サヨナラ勝利を決めた三木を称える「しっかり打ってくれたのは大きい」

[ 2022年8月25日 22:13 ] 野球

-

広島・松山 延長劇打でサイレントトリートメントの祝福 「おっさんが引っ張れるように頑張ります」

[ 2022年8月25日 22:12 ] 野球

-

巨人・原監督「大功労者の一人」 マシソンさんとの再会にニッコリ 試合前にハグも交わす

[ 2022年8月25日 22:07 ] 野球

-

【ファーム情報】DeNA上茶谷が7回無失点で1勝目 阪神ドラ6豊田が2安打1打点

[ 2022年8月25日 22:04 ] 野球

-

ロッテ・小川 「ホームラン打っちゃったと思って…」プロ初本塁打でチームの流れ変えた!

[ 2022年8月25日 22:01 ] 野球

-

西武 4点リードを逆転されサヨナラ負け 辻監督「終わった時に一番上にいますから、それでいい」

[ 2022年8月25日 22:00 ] 野球

-

ヤクルト、延長戦で敗れ連勝ストップ 村上無安打も打率1位キープ 4ゲーム差で26日からDeNAと対戦

[ 2022年8月25日 21:54 ] 野球

-

巨人・原監督「戸郷よりも良かったかもしれない」と中日・高橋宏絶賛 戸郷も「意識しながら…」

[ 2022年8月25日 21:51 ] 野球

-

阪神・坂本 マルチ安打の西純に「(西)純矢の試合で早く8番打てるように頑張ります」

[ 2022年8月25日 21:48 ] 野球

-

男だよ!松山 広島の連敗「6」で止める延長10回勝ち越し打 村上に2度の申告敬遠も実る

[ 2022年8月25日 21:45 ] 野球

-

巨人・坂本「1打席1本の積み重ねが700長打に」 憧れの松井稼を抜く412二塁打は「素直にうれしい」

[ 2022年8月25日 21:39 ] 野球

-

11勝目の戸郷「前半は良かったんですけど、後半に失速…」と反省も 決勝スクイズは「びくびくしました」

[ 2022年8月25日 21:34 ] 野球

-

ロッテ 三木のサヨナラ打で勝利!ゾーンに入って勝利気づかず?「盛り上がってもなかったので…」

[ 2022年8月25日 21:25 ] 野球

-

巨人・原監督 3カードぶり勝ち越しも「一戦必勝は変わりはない」 戸郷好投に「翔征に懸けた」

[ 2022年8月25日 21:25 ] 野球

-

【データ】中日・高橋宏の「27回2/3」 “レジェンド”入りまであと一歩も、20歳右腕の再挑戦に期待

[ 2022年8月25日 21:21 ] 野球

-

DeNA 8度目零敗で21年ぶり9連勝ならず…26日から無敵17連勝中ハマスタで4差ヤクルトと3連戦

[ 2022年8月25日 21:13 ] 野球

-

阪神 投打ガッチリ意地の1勝!京セラドームの主催試合、今季最終戦でようやく初勝利

[ 2022年8月25日 21:13 ] 野球

-

巨人・大勢が史上4人目の新人30セーブに王手! 8回1失点11Kの戸郷の後を受けて29セーブ目

[ 2022年8月25日 20:55 ] 野球

-

巨人 戸郷11K力投で自己最多11勝目 自ら決勝点も 大勢は史上4人目の新人30セーブに王手

[ 2022年8月25日 20:54 ] 野球

-

中日 高橋宏援護できず巨人に負け越し 戸郷に11三振…またまた遠のく最下位脱出

[ 2022年8月25日 20:54 ] 野球

-

巨人・戸郷 8回1失点11K快投で通算30勝目 初回先頭からNPB記録に「あと1」6連続Kも

[ 2022年8月25日 20:54 ] 野球

-

阪神 ここまでリーグ5位25セーブの岩崎が7回の1イニングを無失点 満塁背負うも最後は佐野斬り

[ 2022年8月25日 20:43 ] 野球

-

阪神 12球団最速で主催試合の入場者200万人到達 19年以来3年ぶり、今季ホーム56試合目

[ 2022年8月25日 20:30 ] 野球

-

阪神の先発・西純 6回4安打無失点の好投&プロ初マルチ安打「先発としてゲーム作る仕事はできた」

[ 2022年8月25日 20:28 ] 野球

-

ロッテ小川龍成がプロ初本塁打 20年ドラ3「思っていた球が来た」

[ 2022年8月25日 19:55 ] 野球

-

中日・高橋宏 連続無失点「27回2/3」でストップ 4回、中田に犠飛浴びる

[ 2022年8月25日 19:11 ] 野球

-

阪神・大山が追加点 京セラ主催試合で71イニングぶり、DeNA戦46イニングぶりの適時打

[ 2022年8月25日 19:10 ] 野球

-

巨人・坂本勇人がまた金字塔! セ界遊撃手初の700長打達成 通算412二塁打は単独9位

[ 2022年8月25日 19:07 ] 野球

-

8連勝中のDeNA ロメロがチーム29イニングぶり失点 痛恨押し出しで球団タイ記録の夢、初回で消える

[ 2022年8月25日 18:43 ] 野球

-

巨人・戸郷惜しい!66年ぶりプロ野球記録に「あと1」 初回先頭から6者連続奪三振、7人目カーブで投安

[ 2022年8月25日 18:36 ] 野球

-

ソフトバンク・野村大が先制の2点適時二塁打

[ 2022年8月25日 18:27 ] 野球

-

NMB渋谷凪咲が阪神―DeNA戦で始球式「26歳もここから始まって素敵な一年になること間違いなし」

[ 2022年8月25日 18:26 ] 野球

-

楽天の岡島が負傷交代のアクシデント 初回の守備で打球が左側頭部に直撃

[ 2022年8月25日 18:23 ] 野球

-

【阪神・平田2軍監督語録】「マルちゃんは見事よ」2試合連続適時打の助っ人を評価

[ 2022年8月25日 17:52 ] 野球

-

DeNA戦43イニング適時打なしの阪神 ロハスを3試合ぶりに先発起用

[ 2022年8月25日 17:23 ] 野球

-

ロッテ・福田秀は左肩の脱臼 24日の西武戦守備でフェンス激突

[ 2022年8月25日 17:13 ] 野球

-

【25日の公示】オリックス・杉本、西武・タカハシ、DeNA・ロメロが特例2022で登録

[ 2022年8月25日 16:10 ] 野球

-

元巨人・マシソン氏がナインを激励

[ 2022年8月25日 16:08 ] 野球

-

オリックス・中嶋監督が新型コロナ陽性、無症状で隔離療養 26日から水本ヘッドが監督代行

[ 2022年8月25日 15:24 ] 野球

-

朗希、完全試合の興奮再び ロッテが9・8日本ハム戦で「BLACK BLACK」イベント開催

[ 2022年8月25日 14:53 ] 野球

-

【25日プロ野球見どころ】広島・野村 ヤクルト村上封じて節目80勝到達なるか

[ 2022年8月25日 14:51 ] 野球

-

阪神 一部ファンの誹謗中傷に球団公式サイト、SNS上で注意喚起「法的措置を執る場合がございます」

[ 2022年8月25日 14:19 ] 野球

-

ドジャースがブルワーズに快勝 8月は22戦18勝 先発ヒーニーは2勝目

[ 2022年8月25日 13:32 ] 野球

-

阪神・及川が2軍オリックス戦で先発再挑戦 4日に1軍初昇格も1試合登板で11日に出場選手登録抹消

[ 2022年8月25日 12:42 ] 野球

-

トラウト ローボールヒッターの本領発揮でマルチ!2戦連発26号ソロで球団最多得点もマーク

[ 2022年8月25日 12:39 ] 野球

-

大谷4の0、3三振、エ軍5連敗にネット「PS目指すチームとの差」「リリーフがどんどんレベル落ちて…」

[ 2022年8月25日 12:11 ] 野球

-

大谷翔平 4の0、3三振で2試合ぶりノーヒット エ軍はサヨナラ負けで5連敗、借金20

[ 2022年8月25日 11:48 ] 野球

-

トラウト “弾丸”26号ソロで球団タイ通算1024得点!両軍無得点の8回に2試合連続弾

[ 2022年8月25日 10:35 ] 野球

-

マリナーズ先発のカービーが試合開始から24球ストライク メジャー記録を「3球」更新

[ 2022年8月25日 09:26 ] 野球

-

パイレーツの新人クルーズが打球速度のメジャー記録を更新 大谷の左打者記録も上回る196・9キロ

[ 2022年8月25日 08:11 ] 野球

-

U18高校日本代表に最強ライバル 米代表候補の投手兼遊撃手マーティンは「打者により注力する二刀流」

[ 2022年8月25日 08:00 ] 野球

-

エンゼルス・大谷 レイズ戦は「3番・DH」で出場

[ 2022年8月25日 07:00 ] 野球

-

【隠しマイク】オリックス・中嶋監督「今日は(本塁に)進入禁止のマークがなかったね」

[ 2022年8月25日 06:15 ] 野球

-

日本ハム・清宮が風読めず落球…直後に決勝被弾 新庄監督「難しくない」チェック怠った準備不足が露呈

[ 2022年8月25日 06:00 ] 野球

-

日本ハムが「上下反転打線」で反撃 7連敗も新庄監督「成長していると思います」

[ 2022年8月25日 06:00 ] 野球

-

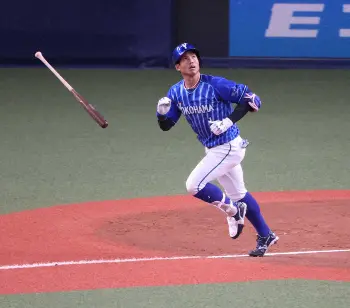

DeNA・康晃、史上最年少200セーブ 9回2死からわずか2球締めで大魔神・佐々木超えた

[ 2022年8月25日 05:30 ] 野球

-

中畑清氏が200セーブ達成の康晃を祝福 “勤続疲労”、母の死…苦しかった2年間よく乗り越えた

[ 2022年8月25日 05:30 ] 野球

-

森本稀哲氏が「幼なじみ」DeNA・康晃の200セーブを祝福 壁乗り越えてきた“あっくん”名球会届く

[ 2022年8月25日 05:30 ] 野球

-

DeNA・桑原 5年ぶり4本目の満塁弾「一発で仕留める気持ち」8連勝で9年ぶり阪神戦勝ち越し決めた

[ 2022年8月25日 05:30 ] 野球

-

DeNA・浜口 6回零封の好投で6勝目!!一発の瞬間はバンザイ

[ 2022年8月25日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・村上 足も速い!4四球も自己最多タイ12盗塁で勝利に貢献

[ 2022年8月25日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・宮本 “ムネにつなげ”3番起用に同点打で応える

[ 2022年8月25日 05:30 ] 野球

-

巨人・井上 プロ初先発も4回1/3を3失点で初黒星「自分の投球ができませんでした」次回も先発起用へ

[ 2022年8月25日 05:30 ] 野球

-

西武、首位陥落 辻監督「ああいうところで踏ん張れなかったらダメでしょう」

[ 2022年8月25日 05:30 ] 野球

-

楽天「代打の代打」炭谷2点適時打も連敗で4位転落 石井監督「次の試合を一丸で戦うことが大事」

[ 2022年8月25日 05:30 ] 野球

-

ロッテ福田秀、美技も退場→病院 井口監督も不安「詳細はまだ入っていない」

[ 2022年8月25日 05:30 ] 野球

-

阪神・マルテ 実戦復帰後初アーチに平田2軍監督「若手の選手たちも勉強になる」

[ 2022年8月25日 05:15 ] 野球

-

阪神・糸井 コロナから復帰2戦目で初安打 2軍戦で回復アピールのマルチ安打

[ 2022年8月25日 05:15 ] 野球

-

亀山つとむ氏 左腕に勝てない阪神 中野、島田、近本の自慢の走力を前面に押し出して戦うべき

[ 2022年8月25日 05:15 ] 野球

-

阪神、夏の虎の怪!?連夜の零敗で京セラ主催8連敗…さっぱり打てない“新鬼門”68イニング適時打なし

[ 2022年8月25日 05:15 ] 野球

-

阪神・近本 コロナ復帰後初の安打 自主トレ拠点の鹿児島・沖永良部島から招待した小学生らに雄姿

[ 2022年8月25日 05:15 ] 野球

-

阪神・伊藤将 430人目の悲劇 今季自身初満塁のピンチで、対戦「13の0」桑原に… まさかの満塁被弾

[ 2022年8月25日 05:15 ] 野球

-

オリ・山崎福が好救援 2回無失点で約1カ月ぶりとなる4勝目

[ 2022年8月25日 04:45 ] 野球

-

オリ・中川圭“風を味方に”逆転V弾 霧の釧路でのモヤモヤ…一夜明けて帯広で晴らした

[ 2022年8月25日 04:45 ] 野球

-

中日・松葉&石橋バッテリーが今季50勝目呼んだ 松葉6回零封 好リード見せた石橋が打っても適時打

[ 2022年8月25日 04:45 ] 野球

-

広島・九里 神宮で3年勝てない…初回に打球直撃の不運も4回3失点で8敗目 チームは6連敗

[ 2022年8月25日 04:45 ] 野球

-

広島・大盛 緊急昇格即先発で奮闘 「理想通り」好返球と「しっかり狙って」687日ぶり通算3号

[ 2022年8月25日 04:45 ] 野球

-

ソフトB・野村大 プロ初猛打賞「自分のスイングをすることができた」勢い止まらん3戦連続安打

[ 2022年8月25日 04:45 ] 野球

-

ソフトB・正木が自慢の強打でプロ1号「最高の結果になって良かった」5連勝で首位奪還に貢献

[ 2022年8月25日 04:45 ] 野球

-

野球だけじゃない!慶大時代から日々の努力怠らない姿勢が報われたソフトB・正木

[ 2022年8月25日 04:45 ] 野球

-

東北勢「劣等感」の排除 自分たちの“スタイル”貫き変わった意識

[ 2022年8月25日 04:00 ] 野球

-

仙台育英 新チームの始動は9月以降 選手の疲労を考慮

[ 2022年8月25日 04:00 ] 野球

-

昨年覇者の作新学院8強入り!エース・福島1失点完投 全国高校軟式野球選手権大会

[ 2022年8月25日 04:00 ] 野球

-

米敏腕記者ヘイマン氏に聞く エンゼルス売却で球団と大谷の今後は?

[ 2022年8月25日 02:30 ] 野球

-

エンゼルス売却の背景…トラブル、相次ぐ補強失敗、大谷残留も伏線?

[ 2022年8月25日 02:30 ] 野球

-

エンゼルス・大谷 2戦ぶりスタメンで1安打も…チームは大敗 今季最多借金19

[ 2022年8月25日 02:30 ] 野球

-

エンゼルス“身売り”で大谷の移籍加速か モレノ・オーナー退き…米メディア「障害がなくなる」

[ 2022年8月25日 02:30 ] 野球

-

大谷 エンゼルス残留の目は? メッツのように資産家オーナー迎え、大胆な強化策示すことが必要

[ 2022年8月25日 02:30 ] 野球

-

大谷らしい選択は…トラウトとともにエンゼルスを引き上げ、世界一を目指す道

[ 2022年8月25日 02:30 ] 野球

-

パドレス・ダルビッシュ 聖子夫人が男児出産 「父親リスト」入りで25日の先発回避

[ 2022年8月25日 02:29 ] 野球