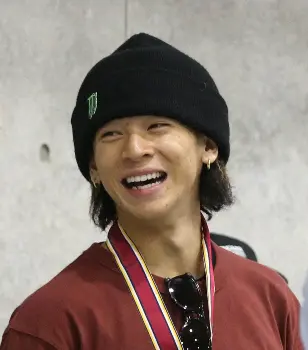

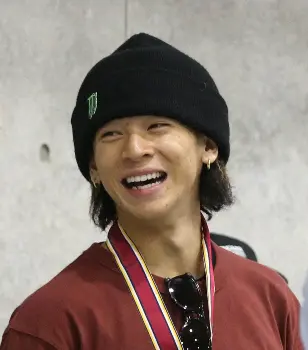

<羽生結弦を語ろう(6)>スポニチ・長久保豊“ニース落ち”から10年「同じ言葉を北京に向けて」

Photo By スポニチ

羽生を語る上で決して外せない伝説の試合がある。12年3月、フランス・ニースで行われた世界選手権。SP7位と出遅れた羽生は練習で右足を痛めたにもかかわらず歴史に残る「ロミオとジュリエット」を舞い、表彰台まで駆け上がった。第6回は、17歳の熱い思いをスポーツ紙カメラマンでただ一人目の当たりにした本紙写真映像部編集委員・長久保豊(60)が語る「あの日」。

ドカーンと何かが爆発したようなスタンディングオベーションでした。会場は熱狂し人々は言葉にならない声を上げる。その中でカメラ席だけは沈黙。私だけが「あいつの足、壊れて(負傷して)いたよね」と騒いでいた。声を出したら泣いているのがバレちゃうから誰も答えてくれない。やっと先輩カメラマンが振り向いて「俺、あいつのこと知ってんだよ。こんな(小さな)頃から知ってんだよ」ってハンカチを出しながら。

「あいつ遠くへ行っちゃったよ…」。それがカメラマンたちの共通の思いでした。

名前がコールされてスタート位置に向かうときは少し悲しげでした。無理して笑ったというか。私は負傷していることを知らなかった。冒頭の4回転、トリプルアクセルをスパーンと決めて。でも時間を追うごとに右足首と膝の柔軟性が失われ呼吸も荒くなっていく。止めた方がいいのでは、と。だってまだ17歳。ここで選手生命を懸ける意味はないと思っていました。それでも何かに食らいついていくように舞い続ける。

「お前の足はもう限界だ」「日本の男子が世界一になれるわけがない」。意地悪な神様に耳元でささやかれても真っ向から否定する。そんな演技をする彼を止めることなんてできっこない。そして限界をつくっていたのは我々の方だと気がつきました。あの強いパトリック(チャン)に勝って五輪で金メダルを獲る。我々の夢物語を現実にしてくれそうな若者の出現に涙が出て仕方がなかった。

この試合が終われば世界が羽生結弦を知る。そうなったら人懐っこくて話好きで、少し勝ち気なユヅ、結弦くんではいられない。もう気軽に話すこともできなくなるかも。カメラマンたちの「遠くへ…」は別離の涙でした。

あれから。羽生結弦に魅せられて10年になる。撮りたいものに巡り合い、戦友のようなライバルたちと写真の出来を競い合った歳月は幸せだった。今は羽生結弦選手に感謝しかありません。

あの日、荒い呼吸、震える膝で最後のステップを刻む彼の背中に声を掛けた。

「ガンバ!もう思い切り行っちゃえ!」

同じ言葉を北京に向けて。届け。

◇長久保 豊(ながくぼ・ゆたか)1962年(昭37)2月7日生まれ、東京都出身の60歳。都両国高から帯広畜産大卒業後、2年の放浪生活の後にスポニチ入社。編集局写真映像部勤務。1995年オウム真理教・村井幹部刺殺事件の「犯人が包丁を」で東京写真記者協会グランプリ受賞。以降3回の同協会部門奨励賞受賞。フィギュアスケート撮影は96~97年シーズンの本田武史、荒川静香から。今月末に定年を迎える。

2022年2月8日のニュース

-

高梨沙羅がインスタに心境「申し訳ない」「大変なことをしてしまった」進退にも言及

[ 2022年2月8日 23:28 ] ジャンプ

-

銀メダルの高木美帆「戦い抜いたことに1ミリも後悔はない」スピードスケート・メダル授与式

[ 2022年2月8日 23:13 ] スピードスケート

-

高梨沙羅 謝罪つづったインスタに励ましコメント続々…前回女王ルンビからも

[ 2022年2月8日 23:11 ] ジャンプ

-

高梨沙羅「今後の私の競技に関しては考える必要があります」 インスタで進退に言及…謝罪繰り返す

[ 2022年2月8日 23:01 ] ジャンプ

-

羽生結弦、10日フリーは冒頭に4回転半、トリプルアクセル―3回転ループの連続ジャンプも

[ 2022年2月8日 22:06 ] フィギュアスケート

-

スマイルジャパン 1位突破で目標達成も「通過点」 主将のFW大沢ちほ「この4年間メダル目指してきた」

[ 2022年2月8日 21:44 ] アイスホッケー

-

スピードスケート男子1500メートル 一戸は10位「惨敗」 小田は17位 日本勢2大会連続の入賞逃す

[ 2022年2月8日 21:43 ] スピードスケート

-

厚い世界の壁…スピードスケート男子1500メートルは一戸10位、小田17位でともに表彰台逃す

[ 2022年2月8日 20:46 ] スピードスケート

-

神野大地、肋骨疲労骨折で「1カ月から1カ月弱ぐらいは走る練習ができない」 5日の練習中に背中に痛み

[ 2022年2月8日 20:42 ] マラソン

-

スマイルジャパン チェコとの死闘制し1位通過決定!準々決勝ではROCかフィンランドと対戦へ

[ 2022年2月8日 19:59 ] アイスホッケー

-

平野歩はトップバッター! 北京五輪スノーボード・ハーフパイプ予選 滑走順決定

[ 2022年2月8日 19:45 ] スノーボード

-

葛西紀明 怒り収まらず「どうしてあのような酷い涙を流させるのか!」 高梨には4年後リベンジ期待

[ 2022年2月8日 19:40 ] ジャンプ

-

竹内智香 「進路妨害」判定に抗議も実らず…「こういう終わり方は非常に悔しい」

[ 2022年2月8日 19:26 ] スノーボード

-

羽生結弦SP8位、海外メディアも衝撃…地元・中国メディアは激励&振る舞い称賛

[ 2022年2月8日 18:45 ] フィギュアスケート

-

岡崎真氏 羽生結弦、不可抗力だったサルコー失敗 跳んだというより「放り出された」感覚か

[ 2022年2月8日 18:20 ] フィギュアスケート

-

羽生結弦、サルコー失敗も気持ちは切れず「凄く集中して」北京で懸命の“ロンカプ”

[ 2022年2月8日 17:27 ] フィギュアスケート

-

雪のリアル二刀流女王が連覇でまず1冠 北京五輪スノーボード・パラレル大回転女子

[ 2022年2月8日 16:47 ] スノーボード

-

チェン、SP世界新113・97点で首位発進「自分に集中」4年前の悪夢振り払う

[ 2022年2月8日 16:29 ] フィギュアスケート

-

SP8位の羽生結弦、10日フリーは17番滑走 午後1時14分に「天と地と」

[ 2022年2月8日 16:21 ] フィギュアスケート

-

宇野昌磨「驚き」の自己ベストでSP3位 10日フリーへ「いつも通りの自分を」

[ 2022年2月8日 16:13 ] フィギュアスケート

-

竹内智香 女子史上最多6度目の五輪は決勝T1回戦敗退 三木つばきも途中棄権で日本勢準々決勝進めず

[ 2022年2月8日 16:09 ] スノーボード

-

バスケ代表候補入りの河村が抱負「結果残して代表選出」「トムさんのスタイルは特長を生かせる」

[ 2022年2月8日 16:09 ] バスケット

-

皇帝プルシェンコ「羽生選手、あなたは素晴らしいアスリート…明後日も、自由で自信に満ちたスケートを」

[ 2022年2月8日 15:50 ] フィギュアスケート

-

織田信成氏 SP8位発進の羽生結弦に「不運な部分も」「その後、完璧に滑り切った精神力は強過ぎる!」

[ 2022年2月8日 15:35 ] フィギュアスケート

-

【羽生結弦、語る SP編(2)】10日フリー「神のみぞ知る」「完成されたものにしたい」

[ 2022年2月8日 15:32 ] フィギュアスケート

-

【羽生結弦、語る SP編(1)】サルコーが1回転も「他のクオリティが高くできた」

[ 2022年2月8日 15:31 ] フィギュアスケート

-

鍵山優真 自己ベスト更新で2位発進 「謎の自信」から「自分が思っている自信」に変化

[ 2022年2月8日 15:04 ] フィギュアスケート

-

上原浩治氏「何か裏があるんじゃないかと勘ぐってしまうよね」 高梨失格に自身の経験踏まえて私見

[ 2022年2月8日 14:58 ] ジャンプ

-

平野歩夢 超大技「異常なくらい練習」未公開の新技解禁も示唆 北京五輪スノーボードHP あす予選

[ 2022年2月8日 14:57 ] スノーボード

-

羽生結弦はSP8位「穴に乗っかり」サルコーが1回転に 4回転半挑む10日フリーへ「一日十善」

[ 2022年2月8日 14:47 ] フィギュアスケート

-

羽生結弦SP8位発進 鍵山優真が2位、宇野昌磨が3位 チェン世界最高で首位

[ 2022年2月8日 14:31 ] フィギュアスケート

-

北京冬季五輪で隔離中の選手は現時点で32人 50人は隔離を解除

[ 2022年2月8日 14:19 ] 五輪

-

国際スキー連盟に批判殺到「説明すべき」北京五輪スキージャンプ スーツ規定違反問題で

[ 2022年2月8日 13:58 ] ジャンプ

-

宇野昌磨はSP105・90点の自己ベスト

[ 2022年2月8日 13:32 ] フィギュアスケート

-

羽生結弦、SP95・15点 4回転サルコーが1回転に

[ 2022年2月8日 13:24 ] フィギュアスケート

-

6大会連続出場の竹内智香 予選15位で決勝Tへ 三木つばきは全体3位で進出

[ 2022年2月8日 13:13 ] スノーボード

-

八村が23歳最後の試合で11得点 試合はヒートに完敗 渡辺は6試合ぶり出場も無得点

[ 2022年2月8日 11:45 ] バスケット

-

柔道羽賀「やるせない」高梨のスーツ規定違反に言及

[ 2022年2月8日 11:30 ] 柔道

-

鍵山優真、メダリストとして出陣 SP午後2時4分頃登場

[ 2022年2月8日 11:14 ] フィギュアスケート

-

宇野昌磨、団体戦の勢いを力に SP午後1時25分頃登場

[ 2022年2月8日 11:10 ] フィギュアスケート

-

金メダル小林陵侑 こじるりの応援「凄くうれしかった」

[ 2022年2月8日 11:09 ] ジャンプ

-

小林陵侑「お互いに信頼」沙羅失格もぶれずに集中

[ 2022年2月8日 11:01 ] ジャンプ

-

スキージャンプ竹内択 高梨沙羅が失格になったスーツチェック 「あいまいな部分は正直ある」

[ 2022年2月8日 10:53 ] ジャンプ

-

松山英樹が優勝予想3位 10日開幕の米男子ゴルフ・フェニックス・オープン

[ 2022年2月8日 10:52 ] ゴルフ

-

小林陵侑 ラージでも金獲る!2冠へ 「ラージの方が好き。楽しみしかない。メダルが獲れれば」

[ 2022年2月8日 10:46 ] ジャンプ

-

ボールとマーリーが球宴出場 コミッショナー指名による代替選手で夢の舞台へ!

[ 2022年2月8日 09:51 ] バスケット

-

羽生結弦、北京でもSP好スタートを 過去2度の五輪はともに首位発進

[ 2022年2月8日 09:48 ] フィギュアスケート

-

羽生結弦、本番リンクの感触確かめる19分 2月8日公式練習ドキュメント

[ 2022年2月8日 09:27 ] フィギュアスケート

-

小林陵侑 涙の高梨沙羅を思いやる「すごく責任感じてて、メンタル最悪だったと思う」混合団体から一夜

[ 2022年2月8日 09:24 ] スキー

-

羽生結弦“ロンカプ”に「凄く愛情を持って」3連覇へ最終調整、SP当日に4回転半もアタック

[ 2022年2月8日 09:14 ] フィギュアスケート

-

稲見萌寧の肉体改造をサポートする新トレーナーは元甲子園球児

[ 2022年2月8日 08:00 ] ゴルフ

-

<羽生結弦を語ろう(6)>スポニチ・長久保豊“ニース落ち”から10年「同じ言葉を北京に向けて」

[ 2022年2月8日 07:30 ] フィギュアスケート

-

羽生結弦 SP前日に4回転半8度アタック「上に行くためには絶対必要」、北京入り後初練習 静かなる出陣

[ 2022年2月8日 05:30 ] フィギュアスケート

-

羽生結弦 北京で初練習「最初の方は緊張感」も「最終的には集中しながら練習できた。良い感覚だった」

[ 2022年2月8日 05:30 ] フィギュアスケート

-

羽生結弦 中国でも人気絶大!練習後に拍手湧き起こる、世界中のメディアも詰めかけ報道陣30人に制限

[ 2022年2月8日 05:30 ] フィギュアスケート

-

羽生結弦 “プーさん色”のティッシュカバーとともに3度目の夢舞台へ

[ 2022年2月8日 05:30 ] フィギュアスケート

-

岡崎真氏 難度勝負のチェンと宇野 出来栄えの羽生と鍵山 鍵を握る滑走順

[ 2022年2月8日 05:30 ] フィギュアスケート

-

“りくりゅう”がフィギュア団体銅の立役者!三浦・木原組が躍進 自己新でペアフリー2位

[ 2022年2月8日 05:30 ] フィギュアスケート

-

フィギュア団体銅貢献“りくりゅう”三浦の転機は中学時代…恩師の提案でシングルからペアに転向

[ 2022年2月8日 05:30 ] フィギュアスケート

-

“アンカー”坂本 ジャンプ全7本着氷で女子フリー2位、ノーミス締めでフィギュア団体銅

[ 2022年2月8日 05:30 ] フィギュアスケート

-

フィギュア団体銅 竹内監督、強化策結実に感慨 医科学的にもサポート

[ 2022年2月8日 05:30 ] フィギュアスケート

-

岡崎真氏 フィギュア団体、カップル競技人気で上がった日本の競技力

[ 2022年2月8日 05:30 ] フィギュアスケート

-

ROC優勝に花 ワリエワ、女子で五輪初の4回転ジャンプ決めた

[ 2022年2月8日 05:30 ] フィギュアスケート

-

沙羅号泣 スーツ規定違反で失格、1回目103メートル大ジャンプが…メダル逃すも全員で一丸4位

[ 2022年2月8日 05:30 ] ジャンプ

-

陵侑 意地の大ジャンプ連発!!「いいパフォーマンスを心掛けて飛んだ」

[ 2022年2月8日 05:30 ] ジャンプ

-

船木和喜氏 スーツ規定違反は防ぐことができた事態…目視で分かったはず

[ 2022年2月8日 05:30 ] ジャンプ

-

規定違反で失格、06年トリノで原田も経験 スキー板の長さに対して体重が200グラム足りず

[ 2022年2月8日 05:30 ] ジャンプ

-

高木美帆 本命1500メートルで2大会連続銀「率直に悔しい」…冬季日本勢最多4個目メダルも

[ 2022年2月8日 05:30 ] スピードスケート

-

高木美帆に聞く 悔しい銀に「普段戦っている舞台と五輪は違うことを痛感している」

[ 2022年2月8日 05:30 ] スピードスケート

-

高木美帆の恩師「夢の続きをありがとう」、最強オールラウンダー誕生の原点となる12年前のやりとり明かす

[ 2022年2月8日 05:30 ] スピードスケート

-

高木美帆を支える管理栄養士・村野あずさ氏 17年から二人三脚でつくり上げた食生活

[ 2022年2月8日 05:30 ] スピードスケート

-

黒岩敏幸氏 高木美帆が金に届かなかった“敗因”とは 伸び欠いたラスト1周、軟らかい氷への対応

[ 2022年2月8日 05:30 ] スピードスケート

-

佐藤綾乃 0秒10差4位も納得、序盤から攻めのレース「100%の力を出した結果」

[ 2022年2月8日 05:30 ] スピードスケート

-

高木菜那 同走に前ふさがれ…不運8位「なんで譲ってくれなかったのか」

[ 2022年2月8日 05:30 ] スピードスケート

-

小田“一走入魂”「モチベーションが上がってきた」8日は男子1500メートル

[ 2022年2月8日 05:30 ] スピードスケート

-

スノボ男子スロープスタイル・大塚健 大技投入も「凄く悔しい」転倒10位

[ 2022年2月8日 05:30 ] スノーボード

-

渡部暁斗 飛躍公式練習も「最悪」…距離伸びず「自分自身に苦戦している」

[ 2022年2月8日 05:30 ] ノルディック複合

-

アイスホッケー女子 コロナで異例…マスク着用して試合 前週にROC6選手が陽性

[ 2022年2月8日 05:30 ] アイスホッケー

-

極寒のホテル…2度の“交渉”で快適に

[ 2022年2月8日 05:30 ] 五輪

-

フィギュア団体戦は個人戦後の方がいいのでは

[ 2022年2月8日 05:30 ] フィギュアスケート

-

中畑清氏 「世界が一つになる」それが五輪の役割であり使命

[ 2022年2月8日 05:30 ] 五輪

-

大迫傑氏が現役復帰表明「今はただ、またレースを走ってみたい」復帰レースは未定

[ 2022年2月8日 05:30 ] マラソン

-

小平は通算7アンダーで33位 AT&Tペブルビーチ・プロアマ

[ 2022年2月8日 05:30 ] ゴルフ

-

「NHK福祉大相撲」が中止 11日開催予定も新型コロナ影響

[ 2022年2月8日 05:30 ] 相撲