歴代担当記者が振り返る秋山翔吾の素顔

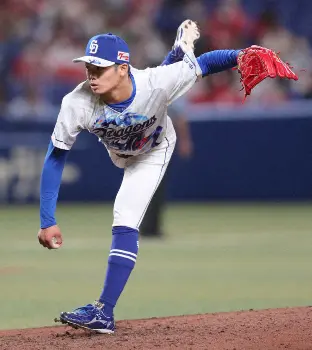

セ・リーグ 広島2―9中日 ( 2022年7月8日 バンテリンD )

Photo By スポニチ

【記者フリートーク】自身初のセ・リーグとなる広島での日本復帰戦をマルチ安打で飾った秋山。西武時代、メジャー時代を近くで取材してきた歴代の担当記者が、2000安打を目指して再スタートを切った希代のヒットマンへのエールも込め、思い出を語った。

≪貫くスタイル≫秋山のプロ1年目だった11年の開幕前。印象に残っている言葉がある。「差し込まれた打球を打ちたくない。そういう打者と思われてしまうので」。八戸大から10年ドラフト3位で入団。当時は守備と走塁は即戦力で課題は打撃という評価だった。2月のキャンプではフリー打撃や実戦形式の打撃練習で引っ張る打球にこだわっていた。プロのスピードに対応できないというレッテルを貼られたくない。その一心だった。

アピールが実り、開幕戦では西武の新人外野手で30年ぶりにスタメン出場。2試合目には3安打を放った。日本球界に復帰した今、これまでの実績もありアピールは必要ない。それでも調整で出場した2軍戦で安打を量産するなど健在ぶりをアピールした。周囲を納得させるために全力を尽くすスタイルは、11年前と全く変わっていない。(11年西武担当・川島 毅洋)

≪原稿を「添削」≫皮肉を何度か言われた。秋山がシーズン216安打のプロ野球新記録を樹立した西武時代の15年だ。連日大挙して押しかける報道陣に「新聞に毎日毎日、書かれるから“年間何安打ペース”か計算の仕方を覚えちゃいましたよ!重圧をかけてもらってありがとうございます」とチクリ。記事は全て目を通している印象で書き方を指摘されたこともあった。

愚直な性格。負け試合では「今日は僕は答えません」と早足で帰ろうとする。だが駐車場まで食い下がると車に乗り込む直前で必ず足を止めてくれた。同年、立てていたバットを寝かせて担ぐ現在の打撃フォームに変えた。ヘッドがスムーズに出るようになり安打製造機へと化した。改良点を書いた新聞を目の前で読んでもらい「添削」してもらったこともある。記者としても成長させてもらった男の日本での再出発。活躍を願っている。(14、15、22年~西武担当・神田 佑)

≪雪山にダイブ≫06、07年に西武担当だったため当時は秋山と接点はないが日本ハム担当で北海道在住だった16年12月に取材する機会に恵まれた。選手数人で札幌市内で野球教室を開催。前年の15年に216安打のプロ野球記録を樹立したスターの登場に少年少女らの質問も集中したが一人一人に丁寧に教えていた姿を思い出す。

ただ記者が最も印象に残っている場面は野球教室終了後。大雪の影響で会場の体育館のすぐ横には雪の山があった。誰ともなく「おい、誰か突っ込むなよ」と“振り”の声が。瞬間、走り出したのが秋山だった。新雪ではなく除雪されたもの。いわば氷の塊だ。勢いよく激突。その場の全員が腹を抱え笑った。

その後、球場などで会うたび「あのダイブは今でも思い出して笑う」と伝えると「光栄です」と返してくれる秋山。誰からも愛される人柄や周囲を楽しませるサービス精神は、広島でも健在だろう。(プロ野球デスク・山田 忠範)

≪米の経験糧に≫秋山が米で過ごした3年、常に行動をともにしたのが通訳兼広報を務めたルーク篠田氏だ。コロナ禍が直撃した1年目の20年は同居生活からスタート。レッズ退団後は打撃投手を務めるなど、公私で秋山を支えた。

日本球界復帰が決まり2人は離れ離れに。今後も大リーグ関連の仕事に就くルーク氏は秋山からジョーク交じりに「現役引退した後に俺を雇えるくらいの立場にいてね」とエールも送られた。どんな状況でも秋山らしく心配してくれる気持ちがうれしかったという。

ルーク氏は秋山がマイナー戦で放った帰国前最後の一発が忘れられない。「打った球は95マイル(約153キロ)の直球。めちゃくちゃ飛びました」。米国で苦しみ続けた95マイル以上の直球を仕留めた。米国でやってきたことは決して無駄ではないと2人は確信しているだろうし、記者もそう思う。(MLB担当・柳原 直之)

2022年7月9日のニュース

-

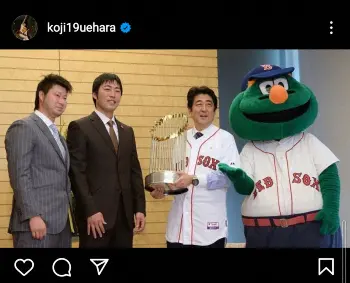

上原浩治氏 安倍元首相を追悼「凄い好感が持てる方。空港でお会いした時も、上原君元気?って…」

[ 2022年7月9日 22:56 ] 野球

-

ソフトバンク東浜 日本ハム戦連勝9でストップ「野手に迷惑をかけてしまった」 チームは3連敗

[ 2022年7月9日 22:26 ] 野球

-

ソフトバンク又吉が右足骨折 全治3カ月前後に藤本監督「今年は厳しいかも…」

[ 2022年7月9日 22:09 ] 野球

-

日本ハム伊藤 自己最多135球熱投「ビッグボスがまだいけるでしょ?って顔をしてたので」8回2失点7勝

[ 2022年7月9日 21:39 ] 野球

-

由伸攻略法も不発 ロッテ井口監督「球数を120球投げさせたが…」

[ 2022年7月9日 21:37 ] 野球

-

新庄日本ハムやったぜ3連勝! 伊藤が魂の135球熱投で7勝目 ソフトバンクに逆転勝ち

[ 2022年7月9日 21:27 ] 野球

-

ロッテ・ゲレーロが危険球退場 来日最速163キロが紅林の頭部に…両軍ベンチ飛び出し騒然

[ 2022年7月9日 20:49 ] 野球

-

日本ハム・清宮 また打った!2戦ぶり11号ソロで貴重な追加点 ソフトバンク武田撃ち

[ 2022年7月9日 20:45 ] 野球

-

オリックス新加入の石岡 移籍会見終了後にナイター出場して爆走!ユニホーム間に合わず「112」で

[ 2022年7月9日 20:42 ] 野球

-

九州文化学園が逆転勝ち 近鉄、巨人で投手として活躍した香田監督が夏初勝利

[ 2022年7月9日 20:34 ] 野球

-

【ファーム情報】日本ハム・金子5勝目 楽天・黒川が2打席連続アーチ 広島・長野2安打

[ 2022年7月9日 20:22 ] 野球

-

日本ハム・松本剛 “球宴初選出御礼”今季10度目猛打賞 打率リーグトップ独走

[ 2022年7月9日 19:47 ] 野球

-

叡明・下山が投打で勝利貢献 ダメ押し2ラン&3回無失点の好救援

[ 2022年7月9日 19:40 ] 野球

-

ロッテ・安田 遊飛で打点1の“珍プレー” ネット「あれで打点がつくのか」

[ 2022年7月9日 19:27 ] 野球

-

常葉大菊川148キロ右腕・安西、8回零封発進!11球団スカウトも絶賛「甲子園に出たら目立つな」

[ 2022年7月9日 19:06 ] 野球

-

埼玉の野球用品店 修理グラブの持ち主現れる ダルらツイッターで拡散 夏の初戦前日「本当に良かった」

[ 2022年7月9日 18:50 ] 野球

-

ソフトバンク又吉が右足骨折 全治は3カ月前後

[ 2022年7月9日 18:22 ] 野球

-

楽天、逆転負けで3・30以来の3位後退

[ 2022年7月9日 18:17 ] 野球

-

巨人・桑田コーチ 来日初黒星のアンドリースを評価 5回1失点に「粘って粘って良く投げてくれた」

[ 2022年7月9日 18:10 ] 野球

-

巨人・岡本和 なぜか打てない…土曜日だけ今季いまだノーアーチ

[ 2022年7月9日 18:07 ] 野球

-

巨人6度目零敗 元木ヘッド「もっと研究しないと」

[ 2022年7月9日 18:03 ] 野球

-

巨人・原監督 打線に苦言「暑い中でもこの東京ドームといういい環境でやっている」「暴れないと」

[ 2022年7月9日 17:55 ] 野球

-

“淡路の鉄砲肩”津名・佐藤希興は初戦敗退 高校野球兵庫大会

[ 2022年7月9日 17:54 ] 野球

-

阪神・伊藤将がスライド登板でヤクルトからカード勝ち越し狙う 9日はコロナ禍で中止

[ 2022年7月9日 17:49 ] 野球

-

西武 2日に支配下登録の長谷川が勝ち越し打 5回にプロ11打席目で初安打 8回にプロ初適時打

[ 2022年7月9日 17:42 ] 野球

-

DeNAが完封リレーで巨人に辛勝 「伊勢大明神」プロ初セーブ

[ 2022年7月9日 17:27 ] 野球

-

巨人 今季6度目の零敗 最大貯金11→1に アンドリース5回1失点も打線がまたも沈黙

[ 2022年7月9日 17:25 ] 野球

-

ダルビッシュ有 聖子夫人とのドレスアップ夫婦ショット披露に「素敵なふたり」「聖子さん、キレイ」の声

[ 2022年7月9日 17:00 ] 野球

-

中日、貧打逆戻り零敗で借金13 大野雄、秋山に死球から痛恨被弾

[ 2022年7月9日 16:59 ] 野球

-

兄はロッテ朗希 大船渡の佐々木怜希が初戦敗退「夏だけ違う雰囲気」 27球ノースイングで5四球

[ 2022年7月9日 16:38 ] 野球

-

阪神・藤浪 2軍ソフトバンク戦に先発 6月26日以来の実戦

[ 2022年7月9日 16:24 ] 野球

-

西武・スミスが今季2度目の緊急降板 5回途中に不調を訴え交代 4月28日は右脇上部の違和感

[ 2022年7月9日 16:13 ] 野球

-

“播州のドクターK”飾磨工・岡植 5回1/3を9奪三振0封発進

[ 2022年7月9日 16:00 ] 野球

-

首位ヤクルトが2日間で18人の新型コロナ感染 高津監督「申し訳ございません」

[ 2022年7月9日 15:59 ] 野球

-

巨人アンドリース、4度目先発も来日初勝利ならず 2度の満塁ピンチで無失点もソトに被弾 5回1失点

[ 2022年7月9日 15:57 ] 野球

-

ヤクルト 監督ら主力級14人コロナ感染にファン衝撃「しばらく試合できないんじゃ…」

[ 2022年7月9日 15:50 ] 野球

-

夏の高校野球 神奈川大会が開幕 法政二が開幕で7回コールド発進

[ 2022年7月9日 15:36 ] 野球

-

日本ハム・アルカンタラ 右足蜂窩織炎により1週間程度の入院加療

[ 2022年7月9日 15:33 ] 野球

-

夏の高校野球 沖縄に続き、秋田でも第1シードが初戦敗退 秋田商が湯沢翔北に敗れる

[ 2022年7月9日 15:29 ] 野球

-

ロッテ、7月16日ソフトバンク戦でジェフ市原・千葉レディースの鴨川が始球式

[ 2022年7月9日 15:23 ] 野球

-

投打二刀流の京都外大西・西村瑠伊斗、高校通算51号「軽く振って捉えられた」

[ 2022年7月9日 15:18 ] 野球

-

金爆・鬼龍院翔が「大リーグボール養成ギプス」装着して始球式「外して投げれば150キロ」

[ 2022年7月9日 15:16 ] 野球

-

首位独走ヤクルトに緊急事態 高津監督、山田哲人ら14人がコロナ感染 9日の阪神戦中止

[ 2022年7月9日 15:10 ] 野球

-

オリ・石岡が入団会見「地元に戻れるのはすごくうれしい」中日からトレードで移籍

[ 2022年7月9日 14:53 ] 野球

-

参院選出馬の青島健太氏が母校・春日部を応援 「野球も選挙戦も一人じゃ何もできない」

[ 2022年7月9日 14:25 ] 野球

-

ヤクルト 川端ら2人が新型コロナ感染 2軍戦は中止

[ 2022年7月9日 14:19 ] 野球

-

加古川西が昨年準Vの関西学院を破り初戦突破-高校野球兵庫大会

[ 2022年7月9日 13:33 ] 野球

-

「トラウタニ弾」も…エ軍サヨナラ負け 救援陣失点重ねファンため息「もう大谷はリリーフもやって」

[ 2022年7月9日 13:26 ] 野球

-

昨夏の兵庫準V・関西学院、初戦敗退 今夏限りで勇退の広岡監督「よく戦った」

[ 2022年7月9日 13:16 ] 野球

-

【9日の公示】巨人・アンドリース登録、楽天は酒居、松井友を抹消

[ 2022年7月9日 12:43 ] 野球

-

中日・後藤駿太が入団会見 石岡とのトレードで移籍、背番号は00「守備、肩、足をアピールしたい」

[ 2022年7月9日 12:36 ] 野球

-

巨人・井上が1軍練習に参加 首脳陣が見守る中、ブルペンで投球

[ 2022年7月9日 12:21 ] 野球

-

腰痛で離脱中の巨人・坂本、ティー打撃を再開 二岡2軍監督と談笑も

[ 2022年7月9日 12:20 ] 野球

-

西武・栗山 抗原検査でコロナ陽性判定 現在は発熱の症状

[ 2022年7月9日 12:19 ] 野球

-

大谷翔平 球宴選出御礼弾!6戦ぶり19号&1試合3安打 「トラウタニ弾」もエ軍はサヨナラ負け

[ 2022年7月9日 11:59 ] 野球

-

大谷翔平 第5打席で6戦ぶり19号本塁打!ベーブ・ルース生誕地で2年連続弾

[ 2022年7月9日 11:57 ] 野球

-

中日・鵜飼、左ふくらはぎの血腫除去術受ける 7日の2軍戦で自打球を受け負傷

[ 2022年7月9日 11:50 ] 野球

-

開会式彩った 女子部員2人がプラカード持って行進 中原「堂々と」渡辺「楽しめた」

[ 2022年7月9日 11:48 ] 野球

-

大谷の19号ソロ 解説・武田一浩氏も大喜び「僕の時、今年初めて!」“クローザー大谷”も推奨

[ 2022年7月9日 11:48 ] 野球

-

大船渡・佐々木怜希、初めての夏 花泉との初戦に「1番・遊撃」で出場 兄はロッテ朗希

[ 2022年7月9日 11:43 ] 野球

-

大谷翔平 8試合ぶり!今季21度目のマルチ安打 2、4打席目に左前打マーク

[ 2022年7月9日 10:12 ] 野球

-

西武・山川 球宴本塁打競争に出場意欲 スタミナ不安も、ファンに「非日常」提供

[ 2022年7月9日 09:45 ] 野球

-

エンゼルス・トラウト 球宴ファン投票8度目選出「特別な名誉」 なるか「トラウタニ弾」

[ 2022年7月9日 09:23 ] 野球

-

大谷翔平 第2打席で2試合ぶり安打!ベーブ・ルース生誕地でマーク

[ 2022年7月9日 08:57 ] 野球

-

大谷翔平 オールスター先発出場決定!! ファン投票最終結果でアルバレス上回る

[ 2022年7月9日 08:17 ] 野球

-

大谷翔平 オールスターファン投票選出!! DHスタメン出場決定「何回選ばれてもうれしい」

[ 2022年7月9日 08:17 ] 野球

-

阪神・青柳 “一番対戦したくない打者”近本の言葉が、姿勢が、勇気をくれる

[ 2022年7月9日 08:00 ] 野球

-

【内田雅也の追球】「安打王」の秘めた思い 記録の重圧から解き放たれて、あらためて見せつけた長打力

[ 2022年7月9日 08:00 ] 野球

-

鹿児島実、下克上発進 春の九州王者・神村学園を撃破! 先発左腕・赤崎が延長11回を149球1失点

[ 2022年7月9日 06:00 ] 野球

-

福岡大大濠、若田部氏次男・達生 4番手登板“ノーノー継投”締めた「チームを甲子園に連れていきたい」

[ 2022年7月9日 06:00 ] 野球

-

“鷹キラー”日本ハム・石井、延長10回決勝弾 今季4発中3発ソフトバンク戦

[ 2022年7月9日 06:00 ] 野球

-

日本ハム・宮田が3年目でプロ初安打 亡き父思い「何か力が働いたのかもしれない」

[ 2022年7月9日 06:00 ] 野球

-

日本ハム・清宮が3試合連続打点 2戦連発に続いて先制二塁打

[ 2022年7月9日 06:00 ] 野球

-

【隠しマイク】ピンク・レディーの増田惠子「3日間で210球も投げ込んだのに…」

[ 2022年7月9日 06:00 ] 野球

-

大谷 オリオールズ戦に「3番・DH」で出場 試合前に球宴 ファン投票最終結果発表

[ 2022年7月9日 05:37 ] 野球

-

侍ジャパン・栗山監督「逆算」ローテ 来年3月開催発表、WBCで大谷と世界一奪還へ

[ 2022年7月9日 05:30 ] 野球

-

西武・山川 根性のマン振り弾!投球が後頭部通過直後にキング独走26号2ラン

[ 2022年7月9日 05:30 ] 野球

-

西武・オグレディ 10号2ラン&決勝11号ソロ!移動は陸路も打球は飛距離抜群2発

[ 2022年7月9日 05:30 ] 野球

-

楽天・ドラ5松井友 4回4失点デビュー「反省と手応えのどちらもある登板になった」

[ 2022年7月9日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・二木、今季2勝目 朗希代役で意地の7回零封「野手が援護してくれたのが大きかった」

[ 2022年7月9日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・山口 地元・大阪で3打点「今までで一番、多く集まってくれた」

[ 2022年7月9日 05:30 ] 野球

-

DeNA、2度のリード守れず2戦連続ドロー 今永8回1安打無失点快投も

[ 2022年7月9日 05:30 ] 野球

-

巨人、勝ち切れず今季初ドロー 2度追いつき首位ヤクルトと12差

[ 2022年7月9日 05:30 ] 野球

-

巨人・原監督 安倍元首相しのび黙とう「非常に尊敬できるリーダーでした」

[ 2022年7月9日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト、今季5度目零敗 優勝マジック49に減るも阪神・青柳対策実らず

[ 2022年7月9日 05:30 ] 野球

-

6月度「大樹生命月間MVP賞」にヤクルト・ライアン&村上 18年6月度以来の投打同時受賞

[ 2022年7月9日 05:30 ] 野球

-

歴代担当記者が振り返る秋山翔吾の素顔

[ 2022年7月9日 05:30 ] 野球

-

埼玉に3年ぶりブラバン復活!高校野球、首都圏開幕 三郷北・佐藤主将「吹奏楽部が凄いので感謝」

[ 2022年7月9日 05:30 ] 野球

-

大船渡 朗希以来の決勝へ9日初陣 山田主将「一戦一戦、全員で頑張っていきたい」

[ 2022年7月9日 05:30 ] 野球

-

阪神2軍・平田監督 栄枝の今季初3安打を評価「今日は気持ちが入ってた」

[ 2022年7月9日 05:15 ] 野球

-

阪神・青柳 今季2度目完封で圧巻のリーグ“5冠”「僕たちは優勝目指して上がっていく」

[ 2022年7月9日 05:15 ] 野球

-

満塁男の勝負強さ発揮! 阪神・大山、10人猛攻つなげる2点打 今季満塁成績10打数6安打15打点

[ 2022年7月9日 05:15 ] 野球

-

【阪神・矢野監督語録】完封の青柳を称賛「緩急であったり、コーナーを使えている」

[ 2022年7月9日 05:15 ] 野球

-

阪神、近本の華麗なるリスタート本塁打で大勝 前夜に連続安打ストップも「3番らしくやろうと思っていた」

[ 2022年7月9日 05:15 ] 野球

-

阪神・新助っ人「A・ロッド」再来日「戻ってくることができてうれしい」数日中に入団会見しチーム合流へ

[ 2022年7月9日 05:15 ] 野球

-

“二塁打王”阪神・佐藤輝、三塁打で先制Ⅴ撃 「1個でも先(の塁)に行こうと」好相性・高梨撃ち

[ 2022年7月9日 05:15 ] 野球

-

中日・根尾、秋山を152キロ直球斬り 「素晴らしい打者なので次も抑えられるように」

[ 2022年7月9日 04:45 ] 野球

-

広島・秋山 マルチな船出で確かな一歩「内容はまだ全然」反省も貫禄の2安打1打点

[ 2022年7月9日 04:45 ] 野球

-

オリ・山岡「流れ止められなかった」 今季ワースト6失点で5敗目、京セラドームでの連勝も10でストップ

[ 2022年7月9日 04:45 ] 野球

-

森繁和氏 秋山「らしさ」全開の積極的姿勢見えた4打席 理想はやはり「1番」起用

[ 2022年7月9日 04:45 ] 野球

-

オリックス・後藤駿太、中日・石岡諒太とトレード 福良GMエール「環境が変わってチャンスをつかんで」

[ 2022年7月9日 04:45 ] 野球

-

若菜嘉晴氏 1球の怖さを知ったソフトB・海野 危険な選択だった右サイド投手の左打者へのバックドア

[ 2022年7月9日 04:45 ] 野球

-

ソフトB痛すぎる…又吉1球で緊急降板に津森10回一発献上 「鷹の祭典」2連敗

[ 2022年7月9日 04:45 ] 野球

-

中日・ビシエド、先制V打だ4安打 快勝劇導き立浪監督「4番がああやって突破口を開いてくれた。いい形」

[ 2022年7月9日 04:45 ] 野球

-

カブス・誠也 9回に意地の適時二塁打 指揮官「きっちりといい打撃」

[ 2022年7月9日 02:30 ] 野球

-

パイレーツ・筒香、1安打 腰の痛み癒え「スイングスピードも変わってきた」

[ 2022年7月9日 02:30 ] 野球

-

Bジェイズ・雄星 首の張りでIL入り 「オールスター明けには戻りたい」

[ 2022年7月9日 02:30 ] 野球