早大10季ぶりV 野球部OB記者が抱いた思い

Photo By スポニチ

信濃町の駅を出て、歩道橋を渡る。絵画館前を通り、神宮バッティングセンターの横を抜けると、ブラスバンドの音がかすかに聞こえ始めた。7日の正午すぎ。もう、応援合戦は始まっていた。目的地の神宮球場に着く前から、何となく気持ちが高ぶっている。

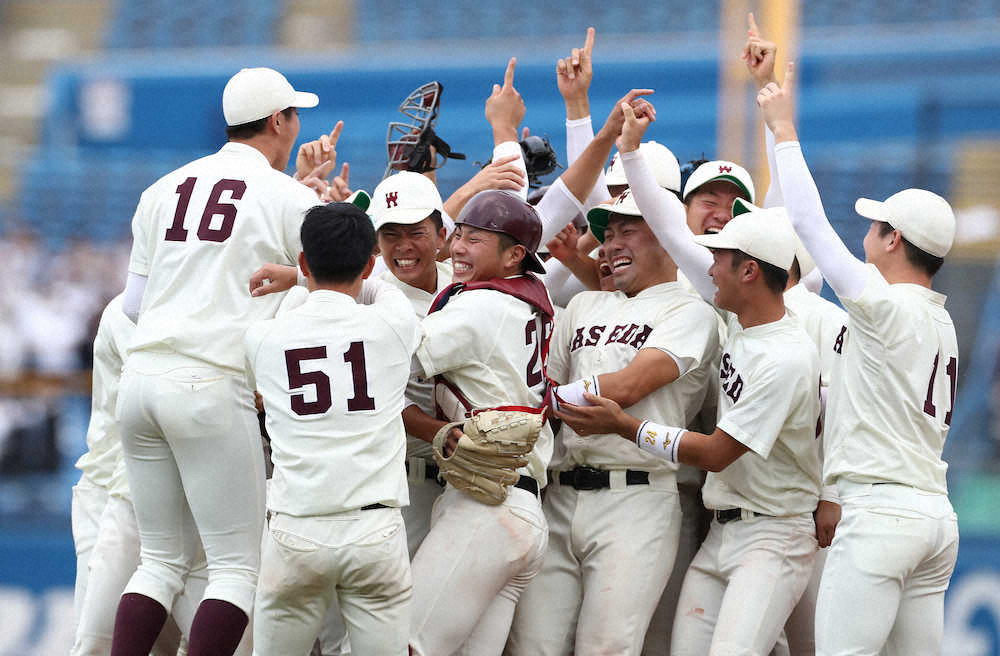

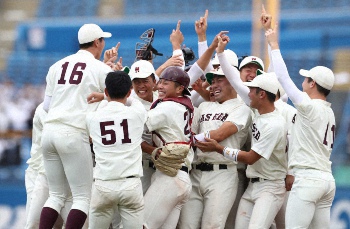

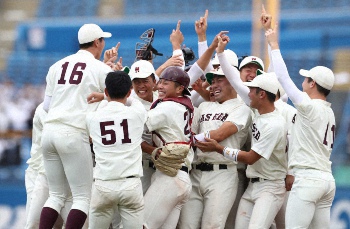

両校の優勝がかかっていた早慶戦の初戦。すでにスタンドは上限1万2000人に近づき、2階席に陣取った。早大は左腕・早川、慶大は右腕・木沢の両エースの投げ合い。ともに楽天、ヤクルトのドラフト1位でもあり、注目度の高い対戦だった。4回まで0―0。その時点で出社のため、球場を後にした。会社に到着する頃には早大がリードし、早川が完投勝利を挙げ逆王手。翌8日は、9回2死走者なしからの逆転勝利で、早大が10季ぶりの優勝を果たした。小宮山監督の男泣きが印象的だった。

早大野球部OBの記者にとっても、うれしい優勝だった。秋のリーグ戦が始まる前、小宮山監督からメッセージを受け取っていた。「伝説の早慶6連戦から60年。今年、当時の両校監督が殿堂入りした。早慶戦は紙面を割いて盛り上げるのが当然」。大先輩の指令は絶対だ。かといって、紙面の大きさを変えるほどの力はない(笑)。両校の選手の頑張りで、今回の早慶戦の価値は近年ないくらいに高まった。慶大ナインも素晴らしかったし、後輩たちが成し遂げた劇的な逆転優勝は、紙面を割くにふさわしかった。野球ファンの記憶にも残る熱戦だったと思う。

2週間前、ドラフト前日の10月25日。会社の最寄り駅を降りて歩いていると、見慣れたトレーニングウエアの女性の姿を見つけた。黒と白が基調なのは、記者が学生時代の20数年前と同じ(もちろん、デザインはマイナーチェンジしていると思う)。早大応援部のチアリーダーだった。声をかけて身分を明かすと(そうしないと、単なる変なおっさんなので)、立大2回戦の帰り道、試合は引き分けだったとハキハキ答えてくれた。彼女は3年生で我が社のご近所さんとのことだった。

コロナ禍で学生も授業はオンライン。大学に行くこともなく、楽しいはずのキャンパスライフもなくなった。東京六大学も応援はしばらく出来なかった。「4年生を見ていると、本当に苦しい気持ちになる。神宮で思い切り応援できないまま卒業していくなんて…」と彼女は視線を落とした。野球だけでなく、甲子園など、学生スポーツも軒並み大きな大会が中止を余儀なくされた1年。それぞれが完全燃焼できないまま、長い時間を過ごしていることを改めて痛感した。

7日の神宮では早慶両校の応援部が、外野スタンドから必死に応援する姿を見ることができた。一般学生の姿はそこになかったが、グラウンドへ必死にエールを送る中に、きっと彼女もいたはずだ。リーグ戦を終えて早大・小宮山監督はこう言った。「連盟のすべての部員が感染しないように注意を払って(全日程終了に)こぎ着けられたことを誇りに思う。すべてのチームが勝者」。勝った者も、敗れた者も、グラウンド外で支えた人々の力を忘れてはならない、と感じた。(記者コラム・春川英樹)

2020年11月9日のニュース

-

西武 4外国人残留へ 辻監督 メヒアに注文「野球ができる体で戻ってこいと話した」

[ 2020年11月10日 00:07 ] 野球

-

西武・増田 初のセーブ王で感謝「周りの皆さんのおかげ」

[ 2020年11月9日 22:48 ] 野球

-

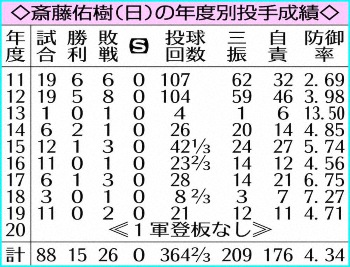

記者が見た現役続行の日本ハム・斎藤佑樹投手の葛藤 11年目へリハビリ後の変身を見たい

[ 2020年11月9日 22:20 ] 野球

-

楽天・涌井が5年ぶり4度目の最多勝 史上初の3球団での獲得に「自信になった」

[ 2020年11月9日 22:17 ] 野球

-

楽天・浅村が12年目で初のホームラン王「自分でもびっくりしている」

[ 2020年11月9日 22:14 ] 野球

-

日本ハム・斎藤佑のプロ10年の足跡 通算88試合に登板 昨年末に結婚発表

[ 2020年11月9日 22:10 ] 野球

-

日本ハム・斎藤佑樹投手が来季も現役続行 右肘痛の治療からスタート

[ 2020年11月9日 22:00 ] 野球

-

日本ハム 有原、西川がポスティング移籍直訴へ メジャー挑戦の決意「変わらない」 球団と会談へ

[ 2020年11月9日 22:00 ] 野球

-

西武 辻監督の来季続投を発表 契約年数は今後決定

[ 2020年11月9日 21:57 ] 野球

-

【パ・タイトル投手部門】ソフトバンク勢が6部門中5部門でトップ 千賀は3冠、楽天・涌井は史上初

[ 2020年11月9日 21:45 ] 野球

-

【パ・タイトル打撃部門】首位打者は吉田正 中田は本塁打王届かず1冠 初受賞が6部門中4部門

[ 2020年11月9日 21:39 ] 野球

-

今季限りで引退のロッテ・細川、8回代打で空振り三振…9回守備では2ラン被弾に苦笑い

[ 2020年11月9日 21:35 ] 野球

-

日本ハム・中田はノーアーチで初の本塁打王ならず それでも3度目の打点王

[ 2020年11月9日 21:28 ] 野球

-

ソフトバンク・石川が中継ぎで11勝目 最多勝、最高勝率の2冠 都立高出身投手ではドラフト制後初

[ 2020年11月9日 21:05 ] 野球

-

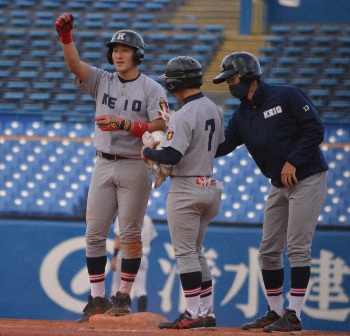

慶大 文元が決勝打「なんとか悔しい気持ちが晴れたらと」 東京六大学フレッシュT

[ 2020年11月9日 21:01 ] 野球

-

楽天 ブラッシュ、ロメロ、宋家豪が帰国「この素晴らしい街が大好きです」

[ 2020年11月9日 20:03 ] 野球

-

ロッテ・アジャ「うれしかったです」 15号2ランで細川親方と“ごっちゃし”

[ 2020年11月9日 19:46 ] 野球

-

ソフトB・周東が50盗塁 規定打席未到達では史上2人目

[ 2020年11月9日 19:37 ] 野球

-

西武・高橋光が6年目で初の規定投球回到達 来年こそ真のエースへの期待

[ 2020年11月9日 19:15 ] 野球

-

レッズ秋山、柳田&坂本は「別格」 「侍ジャパンチャンネル」で同世代との交流語る

[ 2020年11月9日 18:35 ] 野球

-

西武1位の桐蔭横浜大・渡部が特大の1発 潮崎D絶賛「すばらしい」

[ 2020年11月9日 17:44 ] 野球

-

【9日プロ野球見どころ】日本ハム・中田 2冠王なるか?キング争いで浅村に1本差

[ 2020年11月9日 16:58 ] 野球

-

ロッテ、CS全試合のPVをZOZOマリンで開催

[ 2020年11月9日 16:50 ] 野球

-

【9日の公示】ロッテ、引退の細川を登録 巨人は横川、堀岡を抹消

[ 2020年11月9日 16:45 ] 野球

-

ロッテ、大谷に戦力外通告 現役続行希望…02年センバツV腕

[ 2020年11月9日 15:53 ] 野球

-

日本一5度の名捕手・ロッテ・細川が引退発表 「投手の球を受ける時間が大好きだった」

[ 2020年11月9日 15:28 ] 野球

-

ヤクルト奥川、明日10日、先発で1軍デビュー

[ 2020年11月9日 15:02 ] 野球

-

甲子園の土入りキーホルダーへ 数多くの女子高校野球部からお礼のメッセージビデオサプライズ配信

[ 2020年11月9日 14:38 ] 野球

-

東京六大学フレッシュT開幕 早大弟分快勝スタート

[ 2020年11月9日 13:52 ] 野球

-

DeNA細川「来年に向けてしっかり結果を」 ラスト2試合で4番起用

[ 2020年11月9日 13:52 ] 野球

-

阪神 一部選手が今季限り退団の福留Tシャツ着用で記念撮影

[ 2020年11月9日 13:49 ] 野球

-

共栄大の右腕・小向が150キロ連発 スカウト「本当に面白い投手」

[ 2020年11月9日 12:07 ] 野球

-

ロッテドラ3・小川龍成 持ち味の守備で切望「ショートを守りたい」

[ 2020年11月9日 11:50 ] 野球

-

早大10季ぶりV 野球部OB記者が抱いた思い

[ 2020年11月9日 09:30 ] 野球

-

巨人・坂本 右打者史上最年少2000安打!川上以来64年ぶり記念日猛打賞も

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

巨人・坂本と一問一答 印象深いヒットは「1本目か、2000本目かどっちか」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

巨人・阿部2軍監督「息子以上、弟未満みたいな存在」坂本天性のインサイド打ち驚嘆「俺がやったら肩脱臼」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

巨人・石井琢朗コーチが見た坂本の極意 一流武道家のような「独特の間」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

元“女房役”のマー君から巨人・坂本に祝福メッセージ「次は3000本だね」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

巨人・坂本と同じ88年世代のレッズ・秋山「若い選手に対して何でも聞きにいける姿勢が凄い!」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

巨人・坂本 山本浩二氏から名球会ブレザー贈呈 ジーター氏からも祝福映像

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

記録で振り返る巨人・坂本の快挙 3000安打到達は7年後?最も安打を打った投手はヤクルト・石川

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

巨人・坂本の“尼崎のオカン”も歓喜「ええ男が好きやから、結婚せんといてほしい」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

巨人 本拠地最終戦セレモニーで原監督が菅野に“むちゃぶり”

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

巨人・横川 プロ初先発で好投もプロ初勝利消えた…降板後逆転される

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・山崎 人生初の満塁弾で逆転!高津監督「まさかと言ったら失礼だけどね」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

ロッテ 4年ぶりCS進出!井口監督 熱弁16分48秒「崖っ縁で最高のパフォーマンス」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

ロッテ 必死の継投 5番手・唐川 2死満塁も三振奪う「四球だけはやめようと」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

西武 守乱でCS逃す…スパンジー&平井ミスから痛恨失点 ソフトBへの雪辱ならず辻監督「残念」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

西武 守護神の増田と残留交渉開始 今季国内FA権取得

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク・周東 9日の最終戦で50盗塁宣言!相手が決まったCSに向け弾みだ

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク・モイネロ CSモード!?新ヘアスタイルで気合

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

中日・大野雄 2冠当確 防御率2位の広島・森下が先発しないことを受け最終戦登板せず

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

中日・ビシエド 痛めた左肩は脱臼だった 患部固定で「毎日良くなっている」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

広島・高橋昂 高校時代のライバル、早大・早川にメラッ!フェニックスLで復活アピールだ

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

DeNA・細川 ラスト2試合「4番」テスト 今季出場は17試合、ラミレス監督抜てき

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・中田 初の本塁打王へ打順繰り上げか?栗山監督が示唆 本人は自然体強調

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

オリックス・ディクソンが帰国 去就は今後の外国人調査との兼ね合い踏まえ判断へ

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

猛虎の“火の玉”継承へ 阪神・藤浪が2月に語っていた球児の教え 初キャッチボールでの会話とは

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

阪神・大山 逆転本塁打王へ打順1番あるぞ 矢野監督「打席を多く」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

阪神・球児 有終マウンドには守護神で上がる 10日巨人戦へ金村投手コーチ「一番似合う場所で」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

阪神ドラ2のJR東日本・伊藤将 伝説OB西村幸生氏の胸像に「Gキラー」襲名を約束

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

【球児カウントダウン企画~カルトQ児(10)】今季12球団監督のうち公式戦で対戦経験があるのは何人?

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

フェニックスL開幕 巨人・亀井が調整のため出場

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

早大 9回2死から劇的逆転弾!楽天ドラ1・早川 K締めで10季ぶり46度目Vに貢献

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

早大・小宮山監督男泣き 就任2年目で初V「奇跡が起きた。人生で一番感動した」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

早大・小宮山監督 “早稲田愛”あふれる姿勢でOB含めた一体感生まれる

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

早大・蛭間 2日連続の大仕事!涙のダイヤモンド一周

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

慶大 あと1人で…継投裏目で2季ぶりVならず ヤクルト・ドラ1木沢は涙

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

阪神ドラ1の近大・佐藤輝 関西№1で有終の胴上げ 猛虎でも「優勝を味わいたい」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

九産大 有終連覇!3回野口先制ソロ 最後はMVP船越が締めた

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

CBSスポーツ メッツ新オーナーにダルビッシュのトレード獲得を提案「バウアーよりはるかに魅力的」

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

カブス・ダルビッシュのサイ・ヤング賞予想は18%で3位 バウアーが62%と大きくリード

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

ポスティング申請手続き開始 例年より1週間遅く…12月12日まで

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球

-

大リーグ公式サイトが来季登録メンバーを予想 エンゼルス・大谷は二刀流として紹介

[ 2020年11月9日 05:30 ] 野球