「エール」朝ドラ超えた戦場描写にネット衝撃 藤堂先生ロス広がる 森山直太朗熱演の裏側「途方に暮れた」

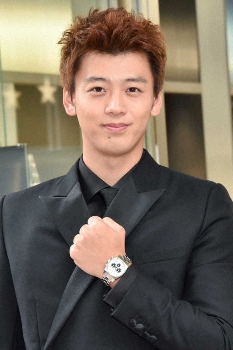

「エール」森山直太朗インタビュー

Photo By 提供写真

俳優の窪田正孝(32)が主演を務めるNHK連続テレビ小説「エール」(月~土曜前8・00、土曜は1週間振り返り)は14日、第88話が放送され、シンガー・ソングライターの森山直太朗(44)演じる主人公・古山裕一(窪田)の恩師・藤堂先生が戦死した。ビルマ(現ミャンマー)に音楽慰問した裕一と6年ぶりの再会を果たしたものの、狙撃兵の銃弾を浴び、教え子の胸の中で息を引き取った。裕一を音楽の道に導いた恩師の無念の死に、インターネット上には悲しみと涙に暮れる視聴者が続出。「藤堂先生ロス」が広がった。森山に熱演の舞台裏を聞いた。

(※以下、ネタバレ有)

壮絶なまでの生々しい戦場描写に「朝から号泣。戦争をここまで描くとは思わなかった」「朝ドラの域を超えている」「朝ドラ史上、最もリアルに戦争の残酷さを描いたかもしれない」などの声も相次ぎ、視聴者に衝撃を与えた。

SNS上には「朝から『エールがつらくて号泣」「今から仕事なのにボロ泣きしてえらいこっちゃだわ」「つらすぎて涙さえも出ない」「今日はさすがに言葉が出なかったわ。1話で(藤堂先生の)墓があったから予想はしてたけど、こんな苛烈に描かれるとは」「朝ドラ史に残る回だった」「見ていて声が出ない。朝ドラ史上、最もリアルに戦争の残酷さを描いたかもしれない。『知らなくていいこともある』という兵士の言葉に優しさを感じる」「朝ドラでは、これまで描かれなかった『野火』のような生々しい戦場のシーン。しかも、あのインパール作戦。藤堂先生は裕一のそばで命を落とした。戦争を知らない、忘れて風化していく今だから、あえて描いたのだな。この悲惨さを」などの書き込みが続出した。

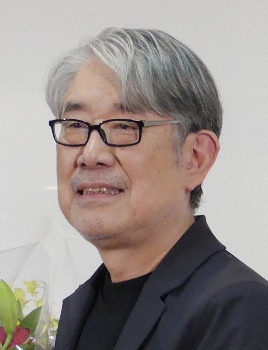

今週第18週の脚本も執筆したチーフ演出の吉田照幸監督(50)は「覚悟を持ってやりましたが、朝に見ていただく、朝の食卓に届けるドラマなので、戦場をどこまで描くかについては躊躇(ちゅうちょ)や迷いもありました」。それでも、裕一が戦後に名曲「長崎の鐘」などを生む大きな背景となる第18週は今作最大のヤマ場の1つ。凄惨だが、リアルな戦場描写に徹底した。

新型コロナウイルスによる撮影休止期間中、一度出来上がった台本を書き直し。「やっぱり、抗しがたい悲劇どうにもならない悲劇というものがあるんだ、と。自分が体験したことがないものなので、どうやって台本に込めたらいいのか、考え抜きました。戦場シーンの描写も当初の構想より、かなり鮮烈になりました。特にコロナ明けの撮影だったので、僕だけじゃなく、みんなの中にも覚悟みたいなものがあったのかなと思います。窪田さんも入り込んでいて、アドレナリンが出たとおっしゃっていました」と明かした。

朝ドラ通算102作目。男性主演は2014年後期「マッサン」の玉山鉄二(40)以来、約6年ぶり。モデルは全国高等学校野球選手権大会の歌「栄冠は君に輝く」などで知られ、昭和の音楽史を代表する作曲家・古関裕而(こせき・ゆうじ)氏(1909―1989)と、妻で歌手としても活躍した金子(きんこ)氏。昭和という激動の時代を舞台に、人々の心に寄り添う曲の数々を生み出した作曲家・古山裕一(窪田)と妻・関内音(二階堂ふみ)の夫婦愛を描く。

第88話は、1944年(昭19)夏。福島三羽ガラスと藤堂先生(森山)の別れ(第74話)以来、裕一(窪田)は6年ぶりに恩師に再会。翌日に行う兵士慰問コンサートに向け、楽器が弾ける兵士たちを集め、急ごしらえのメンバーながら音楽隊を結成し、練習を始める。ラングーン滞在中に裕一が兵士たちのために書いた曲「ビルマ派遣軍の歌」を高らかに歌う藤堂先生。音楽を通じて皆の気持ちが通じ合い、腹を割って話をした翌日。思わぬ悲劇が部隊を襲う…という展開。

コンサート本番前。最後の練習を始めようとした時、乾いた銃声。狙撃兵に襲撃された駐屯地は、一瞬にして修羅場と化した。藤堂先生は裕一をトラックの下に押し込み、応戦。しかし、腹部に被弾。裕一はトラックの下から抜け出し、藤堂先生を抱いて土のうの陰に運ぶ。

藤堂先生「古山…。すまん、オレのせいで」

裕一「(首を振り)何言っているんですか、先生。僕は僕の意思で来たんですから。先生のせいじゃありません」

藤堂先生「手紙は…。手紙持っているか?」

裕一「手紙…。手紙、ここ(胸)にあります。ちゃんと、ここにありますから」

藤堂先生「最後に、おまえに会えてよかった…」

裕一「先生、そんなこと言わないでください。先生、一緒に帰りましょう」

藤堂先生「昌子と憲太、頼む…」

裕一「嫌だ嫌だ嫌だ。嫌です」

藤堂先生「もう一度、会いたかった…」

裕一「先生…。ウソウソウソウソウソ。ウソだ!先生!」

語り(津田健次郎)「それから間もなく、インパール作戦は終了となりました。およそ9万の将兵が投入されましたが、生還者は1万数千人しかいませんでした」

藤堂先生のモデルの1人になったのは、古関氏の小学校の担任だった遠藤喜美治先生。制作統括の土屋勝裕チーフプロデューサーは「遠藤先生は音楽教育に情熱を注がれた古関さんの恩師。ただ『エール』の藤堂先生は、さまざまな要素から出来上がった架空の人物です。遠藤先生が実際に戦地に行って亡くなったということはなく、今回の藤堂先生の最期はドラマの創作部分になります」と説明。藤堂先生が出征する展開については「最初から決まっていたわけではなく、撮影が始まってみると、序盤の子役との絡みなど、森山さんのお芝居にどんどん惹きつけられて、藤堂先生の役割が大きく膨らんでいった結果です」と森山の演技が決め手になったと明かした。

森山は「この週の台本を読み、胸がきしみました。藤堂先生なら音楽ですが、志半ばで出征しなければいけないという現実に対する思い、あるいは最愛の人を見送らねばならない側の葛藤は本当に計り知れません。だから、出征する藤堂先生を演じることになった心境としては、本当に途方に暮れました」と悲劇への第一印象。

劇中、「ビルマ派遣軍の歌」「暁に祈る」を歌ったが「曲がりなりにも歌手をしているので、こういう楽曲と向き合う、あるいは、その歌詞を自分なりに解釈するというのは、大変意味を持つ行為。僕のように戦争に対してリアリティーのない人間が本当に歌っていいものなのか。歌い切れるのか。かなり考えました。それによって傷つく人もいるかもしれません。非常にシビアな場面だと思って臨みました」と悩んだことも打ち明けた。

新型コロナウイルスの影響により4月1日から休止中だった収録は6月16日、2カ月半ぶりに再開。今回の戦場シーンは6月下旬、スタジオを飛び出し、千葉県内の山林で行われた。

「ビルマは餓死で亡くなった人がたくさんいたと聞き、可能な限り空腹状態にして撮影に臨みました。それに、コロナ太りしたこともあり(笑)、ホテルに籠もっているとモヤモヤしてしまうので、ロケ期間中は毎日、夕暮れ時に外を走りました。もともと走るのは好きで、この時は戦時歌謡も覚えながら10キロぐらい。ホテルを出ると周りは田畑で、暗くなってくると人っ子一人いませんし、カエルの大群とかに遭遇したりして、本当に怖いんです。戦場にいた人たちも毎晩、飢えや外敵、死に対する恐怖と闘っていたと思います。外敵も敵国に限らず、動物に襲われるかもしれない。比にはならないですが、少しは同じような感覚を得られたんじゃないでしょうか」。計算外ながら、ランニングが役作りに結びついた。

戦場シーンの終盤は撮影直前に雨が降り「映画『プラトーン』とかで目にしたような戦場、リアルな湿地帯が広がっていて。僕もある種、朦朧(もうろう)としていましたし、逆に裕一の方が半狂乱のあまり死んでしまうんじゃないかというぐらい、窪田君は迫真の演技でした」。吉田監督からは「きっと藤堂先生は最期まで先生として、不器用な優しさで裕一に接していたんじゃないかな」という趣旨のアドバイス。藤堂先生が息を引き取る場面は当初、刑事ドラマの殉職のようなイメージがあったが「最期はもう、安らかでいいんだ、と。だから、すごく清々しい死に際だった気がします」とラストシーンを振り返った。

朝ドラ初出演はもちろん、連続ドラマへのレギュラー出演も「エール」が初。長丁場の演技経験は大きな財産となった。

「古関裕而さんという我々が物心つく前から大変影響を受けている先人の物語に参加することができて大変光栄ですし、藤堂先生という役を頂けて本当に感謝しかありません。それに、ほとんど初体験のドラマの現場は異国を旅するのと同じぐらい新鮮で、素晴らしい場所に身を置かせていただきました。僕は今、44歳なんですが、この年齢になってに新しい景色に触れることができたということが、自分の創作や表現にどれだけの影響を及ぼすか。それは自分の経験上、分かっています。年齢を重ねれば重ねるほど、新しいことへのチャレンジは怖かったりしますが、今回はそのハードルを越えることができました。今後の音楽活動にとっても舞台表現(音楽と演劇を融合した劇場公演を05、12、17年と開催)にとっても、本当に意義深いものなったと思います。役者さんの集中力は一瞬を捉えます。僕には、まだ全然マネできません。コンサートは2時間半ありますが、これぐらい集中しないとダメだな、と身につまされるものがありました」

今後の俳優業については謙遜しながらも「お芝居にハマったり、やめられない面白味や醍醐味。今回の戦場シーンをはじめ、みんなと一緒に1つのものを作る楽しさ。何かに憑依して、自分以外の人間を演じることの難しさとやり甲斐。そういうものは『エール』を通じて肌で感じているので、また良いご縁があれば。そういう出会いは、きっと自分の幅を広げたい時とかに引き合ったりするもの。俳優業と言えるほどのものはないですが、これからも表現者として成長していければと思います」と展望。「エール」と藤堂先生で新境地を開拓した森山の次回作が期待される。

2020年10月14日のニュース

-

小倉優子 7月誕生の三男に感謝「ママが笑顔でいることが何より大切!」実感

[ 2020年10月15日 00:55 ] 芸能

-

「相棒」芦名星さんへ追悼コメント「多くの彩りを加えていただいた」、あふれる惜しむ声

[ 2020年10月14日 22:51 ] 芸能

-

柴田理恵 生島ヒロシラジオ番組でペット談義盛り上がる、朝夕散歩で運動不足解消

[ 2020年10月14日 22:16 ] 芸能

-

イモトアヤコ 竹内結子さんへの思い涙ながらに語る「私のことを愛してくれていました」

[ 2020年10月14日 22:02 ] 芸能

-

相席スタート・山崎ケイ、落語家と結婚発表「断っても、断っても来るからさ!」と大ノロケ

[ 2020年10月14日 22:00 ] 芸能

-

高嶋ちさ子 最近の趣味は人に物件を売りつけること?本人説明「1人に“ホテル”買わせましたから」

[ 2020年10月14日 21:12 ] 芸能

-

羽生九段、175手で佐藤天九段に勝利!豊島竜王に並び首位並走 王将戦挑戦者決定リーグ

[ 2020年10月14日 20:53 ] 芸能

-

高嶋ちさ子 最近ドハマりしてるのはなんと“カジキ釣り”釣果は?「つらくてほとんど記憶にない」

[ 2020年10月14日 20:45 ] 芸能

-

早見優 「もう2度と作れないかも」という夕食メニュー「鶏肉とキノコのストロガノフ」披露

[ 2020年10月14日 20:42 ] 芸能

-

唐沢寿明 人生観変えた恩人と“再会”「彼のおかげで今の自分がある」

[ 2020年10月14日 20:40 ] 芸能

-

将棋王座戦 永瀬が初防衛、久保九段とのフルセット激戦制す「いい結果を出せてよかった」

[ 2020年10月14日 20:33 ] 芸能

-

チュート徳井「今夜くらべてみました」1年ぶり復帰「ゼロからの気持ちで参加させていただきます」

[ 2020年10月14日 20:05 ] 芸能

-

森七菜、スカイツリーの“恋あたカラー”点灯にうっとり「ハッピーです」

[ 2020年10月14日 19:14 ] 芸能

-

バカリズム 世界一のクロワッサン絶賛、「大人のたしなみズム」にパンライター・池田氏登場

[ 2020年10月14日 19:07 ] 芸能

-

中山美穂 インスタに妹・中山忍の写真投稿「妹が可愛いことについて」、フォロワー絶賛「美人姉妹」

[ 2020年10月14日 19:03 ] 芸能

-

LiSA 24日NHK「SONGS」出演、「人生変えてくれた」恩師登場に涙…「紅蓮華」など披露

[ 2020年10月14日 18:07 ] 芸能

-

博多大吉 独特な趣味明かし、時代によるCM撮影の違い熱弁「みんな口角が上がってる」

[ 2020年10月14日 17:18 ] 芸能

-

TBS新ドラマ「この恋あたためますか」Paraviオリジナルストーリー配信決定、古川琴音が主演

[ 2020年10月14日 17:04 ] 芸能

-

小柳ルミ子 Cロナのコロナ感染に大ショック!「私の敬愛するメッシ様は大丈夫だろうか」

[ 2020年10月14日 16:53 ] 芸能

-

BPO フジ「とくダネ!」大縄跳び禁止報道に「問題なし」

[ 2020年10月14日 16:19 ] 芸能

-

THE ALFEE高見沢 メンバーで健康気遣う「来年、僕の誕生日を迎えると3人合わせて200歳」

[ 2020年10月14日 16:08 ] 芸能

-

NiziU プレデビュー曲が再生回数1億回突破、チャートイン15週目 女性最速

[ 2020年10月14日 16:00 ] 芸能

-

渡辺満里奈 瀬戸大也の年内活動停止処分に「仕方ない」も 処罰感情の高まり「怖い」

[ 2020年10月14日 14:47 ] 芸能

-

流れ星・瀧上伸一郎「知らないカードの明細」 約50万円の被害「誰だろ?警察に行ってきます」

[ 2020年10月14日 14:41 ] 芸能

-

爆問・田中、筒美京平さん作品で石橋貴明と響き合う「そこが合うって珍しい」

[ 2020年10月14日 14:18 ] 芸能

-

羽生九段は豚焼肉丼、佐藤九段はうな重 ともに勝負メシはスタミナ満点

[ 2020年10月14日 13:44 ] 芸能

-

カンニング竹山 女性問題の瀬戸大也に「家庭で地獄を見る。これは絶対マスト」

[ 2020年10月14日 13:42 ] 芸能

-

堤真一 趣味が高じて…「ちょっと山買おうかなと思っている」ワケ

[ 2020年10月14日 13:36 ] 芸能

-

益若つばさ、現在の体重公開「高校生の時と同じ」「健康的で落ち着いてる」

[ 2020年10月14日 13:16 ] 芸能

-

深田恭子 瀬戸康史との「ウキウキ、ワクワクな仲良しダンス」 ファン反応「尊い」「めっちゃカワイイ」

[ 2020年10月14日 13:01 ] 芸能

-

【明日10月15日のエール】第89話 藤堂先生に悲劇 帰国した裕一、託された手紙を妻・昌子へ

[ 2020年10月14日 13:00 ] 芸能

-

水谷千重子 友近の“指名手配写真”公開 クオリティ高さに「リアル」「爆笑」の声

[ 2020年10月14日 12:52 ] 芸能

-

坂上忍「挽回のチャンスはある」 年内活動停止の瀬戸大也は「また応援してもらえるところにはいける人」

[ 2020年10月14日 12:37 ] 芸能

-

松井珠理奈 花火とともに夏とのお別れ「来年は海に行きたい」

[ 2020年10月14日 12:35 ] 芸能

-

立川志らく 瀬戸大也の年内活動停止処分に「ちょっと重い」「それと水泳は別問題」

[ 2020年10月14日 12:33 ] 芸能

-

竹内涼真 海外進出の夢語る「自分の感覚は狭いなと感じることが多い」

[ 2020年10月14日 12:28 ] 芸能

-

岡田結実「ガツガツいきたい」 岡田圭右の娘で「悔しい」思い明かす

[ 2020年10月14日 12:02 ] 芸能

-

高嶋ちさ子に届いた すごすぎる誹謗中傷「本人じゃなくてもショック受けるかも」 長男も「ひどいね」

[ 2020年10月14日 11:57 ] 芸能

-

古市憲寿氏、インスタ投稿の意外なこだわり フット後藤「そんなん思うの?」

[ 2020年10月14日 11:53 ] 芸能

-

波瑠、日テレ・岩本乃蒼アナとの意外な関係告白「そんなふうに見えてたんだ!」

[ 2020年10月14日 11:24 ] 芸能

-

岡田結実「それぞれ特性が違う」 大物MCの攻略法「目をそらすと」「家庭の会話みたいな感じで」

[ 2020年10月14日 11:11 ] 芸能

-

元乃木坂・佐々木琴子「スタイルキューブ」所属を発表 声優目指す「経験生かして私らしく」

[ 2020年10月14日 11:08 ] 芸能

-

菊地亜美 「少しずつですが仕事復帰」半年以上ぶりのバラエティー収録を報告 8月24日に第1子出産

[ 2020年10月14日 10:11 ] 芸能

-

chayが挙式報告 5月結婚から半年「何度も“やらないほうが良いのではないか”と葛藤」

[ 2020年10月14日 09:46 ] 芸能

-

鈴木保奈美 似てる?“娘”柴咲コウとの2ショットに反響「口元がそっくり」「完璧に親子」

[ 2020年10月14日 09:34 ] 芸能

-

太田遥香 「アンジュルム」脱退を発表 今後はハロプロで 3月からグループ活動休止

[ 2020年10月14日 09:06 ] 芸能

-

近藤春菜 瀬戸大也の年内活動停止処分に「自覚をもっと持ってくださいね!ってこと」

[ 2020年10月14日 08:54 ] 芸能

-

62年ぶりの大名跡復活!春風亭柳枝が落語界に春を運ぶ

[ 2020年10月14日 08:30 ] 芸能

-

「エール」萩原利久が一等兵・岸本好演「憂いの眼差し」で急きょ身の上話の担当 悲劇浮き彫りに

[ 2020年10月14日 08:20 ] 芸能

-

木南晴夏 姉・木南清香撮影の「おさんぽ」写真公開に反響「さすが女優さん」「ますますきれいに」

[ 2020年10月14日 08:19 ] 芸能

-

「エール」朝ドラ超えた戦場描写にネット衝撃 藤堂先生ロス広がる 森山直太朗熱演の裏側「途方に暮れた」

[ 2020年10月14日 08:15 ] 芸能

-

山川恵里佳 夫・モンキッキーの改名発表にツッコミ「何回目???笑」

[ 2020年10月14日 07:44 ] 芸能

-

河内家菊水丸 万博ロゴ制作デザイナー、シマダタモツ氏と異色タッグ

[ 2020年10月14日 06:30 ] 芸能

-

欅坂46、感謝の終幕…キャプテン・菅井「改めて欅坂で良かった」14日から「櫻坂」で再始動

[ 2020年10月14日 05:31 ] 芸能

-

石原さとみ、結婚発表後初の公の場で幸せいっぱい笑顔も「いつもより緊張してます」

[ 2020年10月14日 05:30 ] 芸能

-

「極楽」加藤浩次、肺炎の疑いで入院…コロナ陰性も症状治まらず レギュラー生番組は当面休養

[ 2020年10月14日 05:30 ] 芸能

-

松本隆氏、ツイッター3度も更新し筒美さん哀悼「京平さんからもらったものはありったけの愛」

[ 2020年10月14日 05:30 ] 芸能

-

小泉今日子、筒美京平さんの名前は出さずも…ツイッターに「感謝、ただただ感謝」

[ 2020年10月14日 05:30 ] 芸能

-

武田鉄矢、筒美さん死去に決意、作品は「私が語り部となって残していきたい」

[ 2020年10月14日 05:30 ] 芸能

-

筒美京平さん作曲、ジュディ・オング「魅せられて」 カラオケ急上昇ランキング2位に

[ 2020年10月14日 05:30 ] 芸能

-

「おれは男だ!」「俺たちの旅」名脇役…森川正太さん、67歳で死去 中村雅俊「本当に残念」

[ 2020年10月14日 05:30 ] 芸能

-

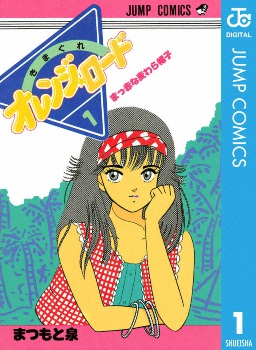

「きまぐれオレンジ☆ロード」漫画家まつもと泉さん死去、61歳 脳脊髄液減少症を患い闘病

[ 2020年10月14日 05:30 ] 芸能

-

V6井ノ原、共演者に自作卵焼き振る舞う 「なにわ男子」道枝「紅ショウガ入りがお気に入り」

[ 2020年10月14日 05:30 ] 芸能

-

「北島兄弟」北山たけし&大江裕、ファンと生電話で交流「声だけでも聞けてうれしい」

[ 2020年10月14日 05:30 ] 芸能

-

韓国人気グループ「BTS」の朝鮮戦争に関する発言で…韓国VS中国の世論対立激化

[ 2020年10月14日 05:30 ] 芸能