「高校野球は世界遺産」の原点――和歌山中ボールボーイだった佐山和夫さん

Photo By 提供写真

【内田雅也の広角追球〜高校野球100回大会余話】和中(わちゅう)と呼ばれた和歌山中(現桐蔭高)のグラウンドには観覧用のスタンドがある。全国中等学校優勝野球大会(今の夏の甲子園大会)で史上初の連覇を達成した1922(大正11)年11月完成。同年12月、皇太子殿下(後の昭和天皇)が来校し、初めて野球を台覧されるため、当時7300円(米価換算で今の6000万円)の巨費を投じて建設された。

戦時中、このスタンドに防空壕(ごう)が掘られていた。

<子ども心に戦争が終わったことを実感として知ったのは(中略)いくつかの穴がふさがれるのを見た時だった>

1945(昭和20)年8月の終戦時小学校3年生、当時の呼称でいえば和歌山師範学校付属国民学校(今の和歌山大教育学部付属小学校)3年生だった佐山和夫さん(81=ノンフィクション作家)が書いている。『和歌山県中等学校・高等学校野球史』の冒頭に掲載されているエッセー『和中最後のボールボーイの思い出』だ。

佐山さんの父は和中の英語教師だった。敵性語として教科から外れた後は修身などを受け持っていた。一家は敷地内にあった官舎に住んでいた。

戦後、平和は野球とともにやって来た。佐山少年は学校から帰ると、和中のグラウンド、野球部の部室に走っていくのが日課となった。

<裏の砂山に打ち上げられるボールを拾いに走るのが最初の任務だった。熱意を買われてか、私は次第に「正ボールボーイ」(そんな言葉はないだろうか)として認知されていった>

用具は不足していた。部員たちは傷んだボールを家に持ち帰り、縫い繕った。佐山少年も持ち帰り、母親に夜なべして縫ってもらったそうだ。

戦前、全国制覇を夏2度、春1度達成していた強い和中が復活していた。「お稲荷さんの神主の おみくじ引いて申すよう いつも和中は勝ち 勝ち 勝っち 勝ち」という応援歌のはやし言葉が繰り返された。スタンドは大観衆で埋まり、生徒たちは「W」の人文字を描いた。

<それにひきかえ、練習は今かえりみても地味だった>と書いている。予科練帰りの和中(わなか)道男投手がノックを打ち、その後は藪中克彦三塁手に打ってもらい自身が受けていたそうだ。

佐山さんはいま振り返って、選手たちが自ら考え、取り組んでいた姿勢に感じ入る。「監督さんもおられたはずなのに、毎日の練習がすべて生徒たちの自治によって行われていたのが印象的です。早く部室へと急いだのは、練習メニューを上級生たちで決めるのを聞いておくためでした。試合の運び方だって自主運営でした。このところの監督中心の野球を見る度に、あの和中末期の素朴にして自発的な野球を懐かしく思います」。選手中心、選手第一の本来あるべき姿かもしれない。

45年9月に再開した和中野球部は当初、監督不在だった。同年12月、沖縄・石垣島からOBの深見顕吉教諭が復員し監督兼部長に就いた。その深見監督も「自分の個性、持ち味を出せ」と選手の自主性を重んじる指導方針だった。

1946(昭和21)年夏、大会が復活した。和中は和歌山県予選、奈良県代表・天理中との紀和予選を勝ち抜き、全国大会出場を決めた。甲子園球場は進駐軍に接収されており、西宮球場での開催だった。

<いくら正ボールボーイといったところでベンチにも入れないのだが、選手たちは私を大会に連れていってくれた>

佐山少年は選手たちとともに全国大会の宿舎に泊まった。出場校の宿舎は宝塚・仁川の関西学院寮が用意されていた。だが、ベニヤ板で仕切られ、1校あたり8畳の板の間で風呂もない。ヤブ蚊にも悩まされた。あまりの環境に、和中は大会前に宝塚の旅館に移った。

当時、和中3年生で左翼手だった松嶋正治さん(87=和歌山市)は佐山少年を覚えていた。「お父さまが和中の先生でしてね。誰が言い出したわけでもなく、一緒でしたよ。旅館でスイカなんか食べてね」

保護者やOBは和歌山の市場で早朝に買いだした魚や野菜などを運んでくれた。白米も用意され、あまりに食べる選手たちに旅館は追加での炊き出しに追われた。

佐山少年は選手と同じユニホームを着ていた。母親の特製だった。<食物すらない時代に、よくもあったものだと不思議なのだが、白いスフの布を母はどこからか見つけてきて、和中のユニホームと同じものを私につくってくれた。左の胸のWの文字も同じだった>。

先に当欄で書いたように、予選段階では、和中の選手たちもユニホームがなかった。「W」のマークを各家庭が手製で縫い付けた。このため色、生地、大きさ、デザインがバラバラだった。全国大会出場で、卒業生の寄贈でそろったのだった。

初戦の相手は浪華商(現大体大浪商=大阪)だった。大会前、大阪朝日新聞は<優勝候補の顔合わせ 一つは投手力、一つは攻撃力>と報じた。浪華商の左腕、平古場昭二投手と予選4試合で70点をあげた和中の強打が注目された。

大会3日目の8月17日に対戦。平古場の快速球とカーブの前に1、2回は6者連続三振。計16三振を喫し、安打は有田喜兵衛遊撃手の放った2本のみ。「和中の和中」と注目されたエースも本塁打を含む12長短打を浴びた。2―11の完敗だった。辻川浩選手は『和中桐蔭野球部百年史』に<何が何だか分からないうちに試合が終わった。試合用ボールはよく飛ぶので、練習とは違ってよく目測を誤った>と記している。

佐山さんはいま、日本高校野球連盟(高野連)顧問でもある。1997年発足の高野連諮問機関「21世紀の高校野球を考える会」の委員として高校野球本来のあり方を見直した。後の選抜大会で21世紀枠創設を推進した。困難克服や他校の模範、地域に好影響……などの理由を基に選出する特別枠である。

チームワークや礼儀を重んじ、フェアプレーに徹する。高校野球の高い精神性は100年以上かけて浸透してきた。郷土愛やお盆という季節の要素も加わる。文化的な意味合いから、佐山さんは「高校野球を世界遺産に」と提唱している。

その原点にあるのが、戦後、ボールボーイ時代の風景ではないだろうか。エッセーは<当時の記憶の中で最も鮮明なもの>として<陽が落ちたあと、互いに励ましあいながら、なおも交代でノックを打ち合っていた和中選手たちの姿である>と締めている。 (編集委員)

◆内田 雅也(うちた・まさや) 1963年2月、和歌山市生まれ。85年入社。ロベルト・クレメンテの生涯を描いた『ヒーローの打球はどこへ飛んだか』(TBSブリタニカ)など佐山和夫さんの著書に感銘を受け、駆け出し記者のころ、いきなり手紙を出し、電話をかけて取材させてもらった。和中桐蔭野球部OB会関西支部長。

2018年7月23日のニュース

-

【北福岡】折尾愛真がV “折尾のゴジラ”松井 初の甲子園出場

[ 2018年7月23日 23:20 ] 野球

-

【京都】立命館宇治 異例ナイター試合を延長の末制し4強!試合終了は午後10時37分

[ 2018年7月23日 22:39 ] 野球

-

【高校野球・7月23日の試合結果】

[ 2018年7月23日 22:37 ] 野球

-

【南神奈川】鎌倉学園 延長12回サヨナラで21年ぶり4強

[ 2018年7月23日 20:56 ] 野球

-

巨人・内海 被災地での快投を誓う「少しでも明日への活力になってくれたら」

[ 2018年7月23日 18:48 ] 野球

-

ハム、稲葉軍団VSサンド軍団の出場選手決定 菊地亜美や稲村亜美が参戦

[ 2018年7月23日 18:34 ] 野球

-

都市対抗 始球式にV9巨人の名遊撃手が登板

[ 2018年7月23日 18:29 ] 野球

-

JR東日本・板東、無念の被弾 連投疲労は口にせず「秋にしっかり結果を」

[ 2018年7月23日 17:47 ] 野球

-

4地区で代表決定 浦学が5年ぶり 北福岡は折尾愛真が初切符

[ 2018年7月23日 17:18 ] 野球

-

【和歌山】“皆勤校”桐蔭 激闘に散る 甲子園開会式に招待の主将「全員で行きたかった」

[ 2018年7月23日 17:10 ] 野球

-

楽天特別バージョンの筋肉のタイプを遺伝子検査するキット発売

[ 2018年7月23日 16:55 ] 野球

-

楽天 球団史初ビーチでPV 27、28日のソフトB戦

[ 2018年7月23日 16:47 ] 野球

-

【宮崎】日南学園が2年ぶり9度目の夏出場 蓑尾主将「最後にまとめられた」

[ 2018年7月23日 16:26 ] 野球

-

【北福岡】折尾愛真が甲子園初出場 本塁打攻勢で飯塚を振り切る 野元は6試合で6発

[ 2018年7月23日 16:19 ] 野球

-

【23日の公示】西武・小川を支配下登録、中日・大野雄、広島・高橋昂ら抹消

[ 2018年7月23日 15:50 ] 野球

-

本塁打競争欠場のジャッジ その決断に後悔なし 球宴期間中は回復期に

[ 2018年7月23日 15:00 ] 野球

-

【和歌山】16年ぶり復帰の“名物”林監督、8強で終戦 「彼らと野球ができて幸せだった」

[ 2018年7月23日 14:42 ] 野球

-

緊急手術から14カ月 選手生命を危ぶまれる事故に見舞われた右腕がメジャーデビュー

[ 2018年7月23日 14:07 ] 野球

-

和歌山準決勝の組み合わせ決定

[ 2018年7月23日 14:06 ] 野球

-

【南埼玉】浦和学院 5年ぶり13度目の夏切符 森監督しみじみ「2度と行けないかと…」

[ 2018年7月23日 14:05 ] 野球

-

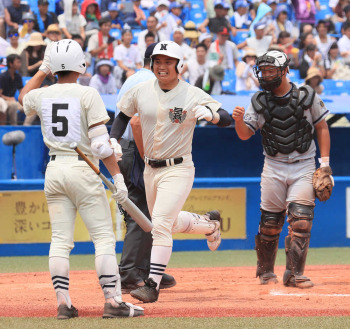

【和歌山】大会新・9打席連続安打の安打製造機 柑本がけん引 市和歌山3年連続4強

[ 2018年7月23日 13:59 ] 野球

-

【西兵庫】明石商、接戦制し4強!昨年まで3年連続決勝で敗退…「甲子園に強い思いある」

[ 2018年7月23日 13:52 ] 野球

-

【京都】春夏甲子園ならずも…乙訓・中川主将「やりきった」 痛み止めのんで気力の全力疾走

[ 2018年7月23日 12:58 ] 野球

-

ボールを取り損ねた少年ファン カブスの“神対応”で直後に2個のボールを手に

[ 2018年7月23日 12:57 ] 野球

-

ロッテ売り子ペナントレース まりなさん、開幕から首位独走!熱中症対策は…

[ 2018年7月23日 12:41 ] 野球

-

大谷 甲子園出場の花巻東へエール「いい夏にしてもらえたら」

[ 2018年7月23日 12:37 ] 野球

-

千葉雄大 9・1楽天―ソフトB戦で始球式「ボールがどうか届きますように」

[ 2018年7月23日 12:30 ] 野球

-

ブルワーズ野手 スロー投球で2回無失点 最遅は77キロのスライダー

[ 2018年7月23日 12:07 ] 野球

-

レッドソックス 最速で70勝に到達 宿敵ヤンキースとのゲーム差5に

[ 2018年7月23日 11:01 ] 野球

-

投手復帰へ動き出した大谷 フルスロットルより大事なフォーム固め

[ 2018年7月23日 10:30 ] 野球

-

ヤンキース メッツ戦は荒天中止 先発予定の田中は次戦にスライドせず

[ 2018年7月23日 10:27 ] 野球

-

快足で大勝呼んだ大谷「比較的良かった。いい打席だった」 連敗脱出に貢献

[ 2018年7月23日 09:49 ] 野球

-

西武・山川 進化のキーワードは「我慢」 2発含む4番の仕事

[ 2018年7月23日 09:40 ] 野球

-

球界が球団数拡張を本格議論か――。12球団から14球団の時代へ。

[ 2018年7月23日 09:30 ] 野球

-

阪神メッセ 助っ投史上初7度目10勝 来日9年目で金字塔

[ 2018年7月23日 09:10 ] 野球

-

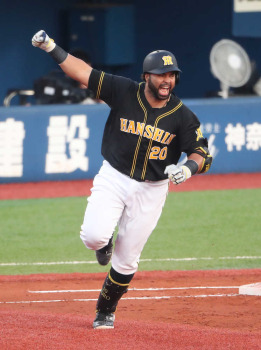

【東兵庫】報徳・小園に日米13球団32人集結 特大37号V弾

[ 2018年7月23日 09:00 ] 野球

-

【東兵庫】滝川二 小園、半端ないって!一発に泣く…

[ 2018年7月23日 09:00 ] 野球

-

「高校野球は世界遺産」の原点――和歌山中ボールボーイだった佐山和夫さん

[ 2018年7月23日 09:00 ] 野球

-

球宴初選出のマイコラス 後半戦最初の登板は5回2失点で勝敗つかず

[ 2018年7月23日 08:51 ] 野球

-

大谷、快足発揮し大勝貢献!2戦連続安打&2得点 エンゼルス連敗脱出

[ 2018年7月23日 08:47 ] 野球

-

ダル、投球練習再開間近?キャッチボールで手応え「かなり良かった」

[ 2018年7月23日 08:33 ] 野球

-

【隠しマイク】ウッズ推しのギータ バットで「今のは220ヤード」

[ 2018年7月23日 08:30 ] 野球

-

牧田、ダブルヘッダーで昇格 敵地でのフィリーズ戦

[ 2018年7月23日 08:19 ] 野球

-

【香川】観音寺中央 センバツ初出場V後の夏…教えてくれた追われる者のつらさ

[ 2018年7月23日 08:00 ] 野球

-

由伸監督 就任3年連続の自力V消滅 王さん以来32年ぶり

[ 2018年7月23日 07:55 ] 野球

-

オードリー春日がフライキャッチ成功、大声援に「気持ちよかった」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

広島 また驚異の強さで本拠3連勝 緒方監督「初戦から信じられない勝ち方」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

広島・永川 793日ぶり勝ったぁ 左膝手術乗り越え1回零封

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

巨人・吉川尚 一発含む4安打も…守備で逆転負けのきっかけに

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

巨人・坂本勇 体幹トレ再開「少しずつやっていきたい」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

阪神 ロサとナバが初競演弾 虎今季初4発!ハマで連夜の花火大会

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

糸井 超人凄すぎる!骨折から復帰2戦連発「取り返したい」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

陽川 お目覚め弾 先発落ち危機も金本監督「行かせてよかったよ」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

DeNA 2連敗5位転落 石田に続き今永も誤算

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

西武・秋山 オードリー春日と握手「御利益ありました」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

楽天・平石監督代行 4失点の松井に「信頼して送り出している」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

ハム ソフトB戦7連勝 中田左肘痛何の男気打「やらなきゃ」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

ハム井口 好救援でプロ初勝利「集中して全力で投げました」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

ソフトB 4連敗で貯金0 工藤監督「かみ合わせが悪い」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

広島・美間&ソフトB曽根 交換トレード 内野補強の思惑一致

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト山田哲 3戦連発V弾 3連勝導いた

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

アルモンテに続き…“代役”中日モヤ 2発も右手負傷交代

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

ロッテ福浦 習志野魂V打 2000安打あと15「4度目の正直」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

ロッテ涌井 65日ぶり5勝目「素直にうれしい」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

オリ 3連敗4位タイ転落 新外国人ローチは5回途中2失点

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

埼玉アストライア4番川端3安打2打点「役割を果たせてよかった」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

JR東日本5年ぶり4強 渡辺、貴重満弾&好リード“東西対決”制す

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

三菱重工神戸・高砂 42年ぶり4強、エース守安が2安打完封

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

鷺宮製作所 敗退も充実感、創部60周年に奮闘 指揮官「いい経験」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

セガサミー 2回一気5点で初の準決勝、初芝監督「やってきたこと信じる」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【福島】聖光学院 戦後最多更新12連覇 捕手・大松倒れヒヤリも…真相は

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【山梨】山梨学院・垣越 大阪桐蔭・根尾お先に!元同僚と対戦心待ち

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【栃木】作新 県内無敵8連覇 39年前と同じ…2回から2年生が緊急登板

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【南北海道】北照4番岡崎サイクルV 無期限活動停止乗り越え

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【青森】八戸学院光星 悲願日本一狙う 5戦46点“猛打光星”復活

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【岩手】大谷の母校・花巻東 9回執念逆転で3年ぶり切符

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【長野】佐久長聖 “偶数年は負けない”神話継続 逆転頂点

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【香川】丸亀城西 13年ぶり5度目切符 ノーシード公立校対決制す

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【長崎】創成館・川原完投V センバツの借り返すため「悔しさを胸に」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【熊本】東海大熊本星翔 35年ぶり2度目V 2年生4番竹下逆転3ラン

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【西東京】日大三ミラクル4強 小沢代打逆転満弾は公式戦初アーチ

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【北埼玉】花咲徳栄4連覇王手 二刀流エース野村4回零封

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【北埼玉】上尾 34年ぶり聖地王手 木村3失点完投

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【北神奈川】東海大相模にまたスーパー1年生 諸隈堂々の3回零封

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【北神奈川】相模原 逃げ切り8強 14年以来の公立校進撃

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【西千葉】中央学院・大谷 今夏初「4番・投手」3回零封&犠飛で4強

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【西千葉】習志野・佐藤 鼻血も快投 4年連続4強進出

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

【西千葉】東京学館浦安・池田完封 7年ぶり4強進出

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

大谷 バーランダーに雪辱の弾丸二塁打「良いスイングできた」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

大谷 3日連続のスローイング練習、20メートルを20分間

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

Dバックス平野 今季2敗目、8日ぶり登板で2度勝ち越し許す

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

マー君 後半戦初登板へ充電完了「できることを一つ一つやる」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

王者・墨田ポニー 2回戦敗退

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

関東・江東タイヨー森田 連日の三塁打「犠牲フライになればと」

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球

-

北海道・北海ベアーズ富沢 全力疾走ランニング弾

[ 2018年7月23日 05:30 ] 野球