デッドリフトで腰を鍛える!正しいフォームとやり方、重量、持ち方[トレーナー解説]

腰回りを鍛える代表的な筋トレのひとつ「デッドリフト」。しかし、初心者にとっては、あまりなじみのないエクササイズかもしれませんね。

今回はデッドリフトについて、正しいフォームとやり方、鍛えられる部位、効果を高めるポイントを解説していきます。

デッドリフトとは

デッドリフトは、ベンチプレス・スクワットと並んで「筋トレBIG3」と呼ばれるエクササイズの一つ。高重量を扱えるうえ、複数の筋肉を同時に刺激できるため、体幹や下半身強化に効果の高い種目です。

デッドリフトで鍛えられる筋肉

まずは、デッドリフトでどんな筋肉を鍛えることができるのか、確認してみましょう。

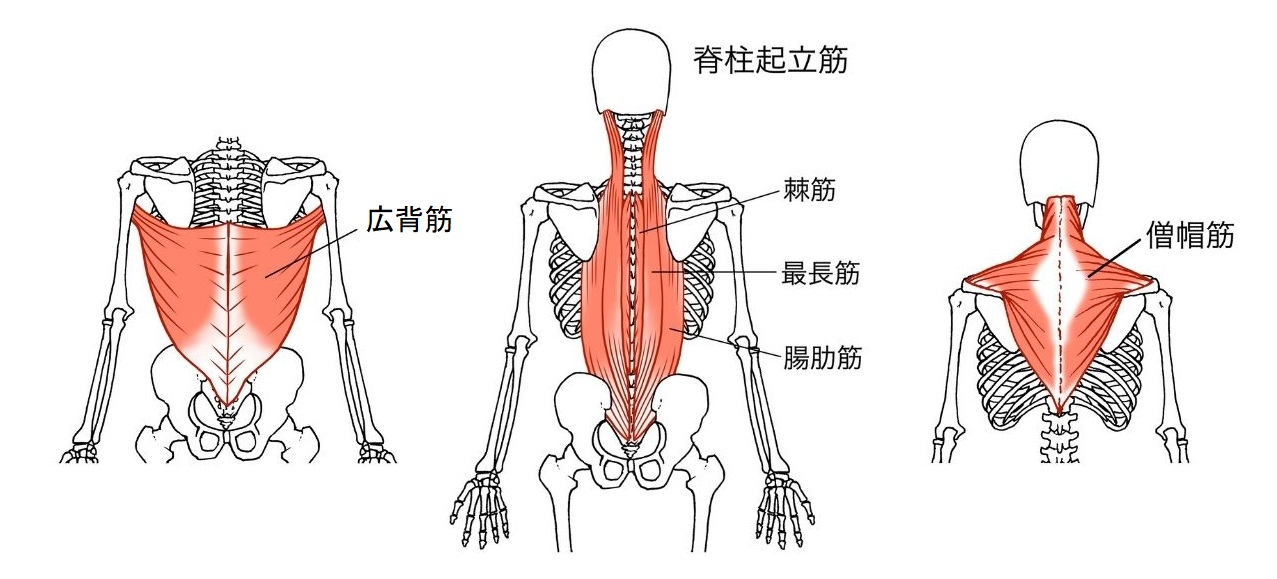

脊柱起立筋

脊柱起立筋は、背骨の両脇に付着している筋肉です。腰背部を伸ばす(体幹部を反らせる)、横に曲げる動作で力を発揮します。デッドリフトでは、動作中に体勢を保持するために大きな力を発揮しています。

脊柱起立筋は、背骨の両脇に付着している筋肉です。腰背部を伸ばす(体幹部を反らせる)、横に曲げる動作で力を発揮します。デッドリフトでは、動作中に体勢を保持するために大きな力を発揮しています。

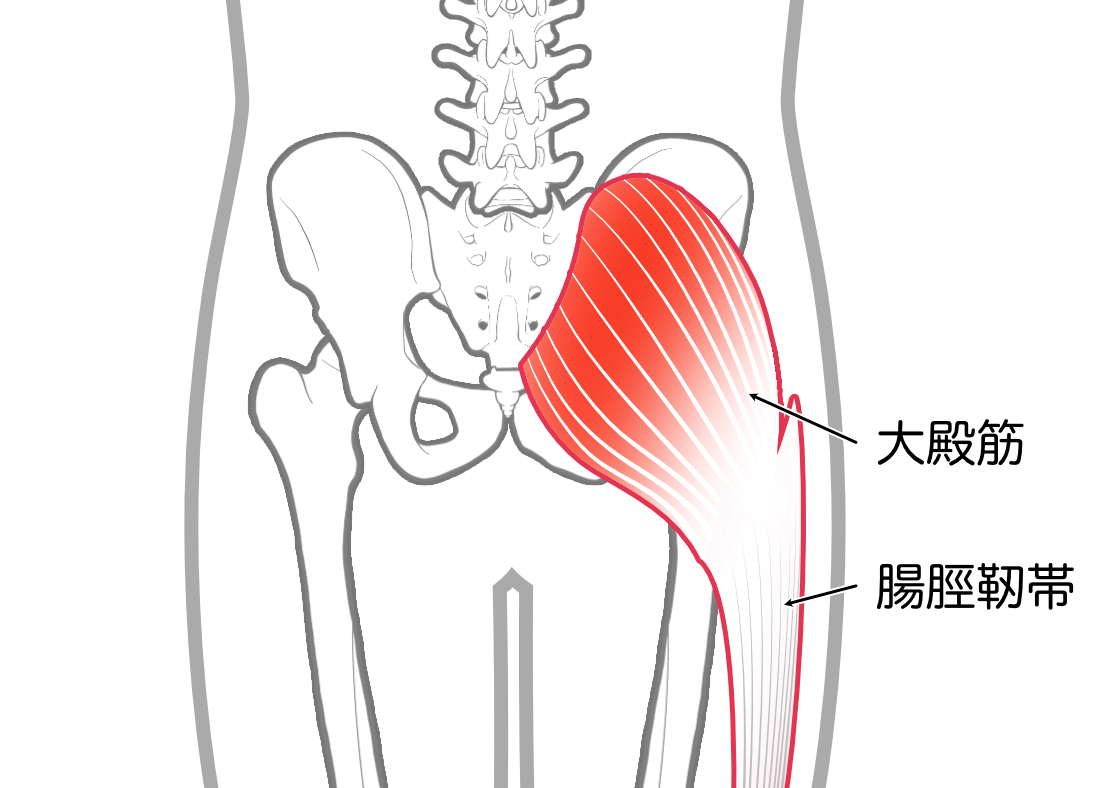

大臀筋

大臀筋は、お尻の表面に付着している筋肉です。股関節を伸ばす時や、外側に捻るときに力を発揮します。

大臀筋は、お尻の表面に付着している筋肉です。股関節を伸ばす時や、外側に捻るときに力を発揮します。

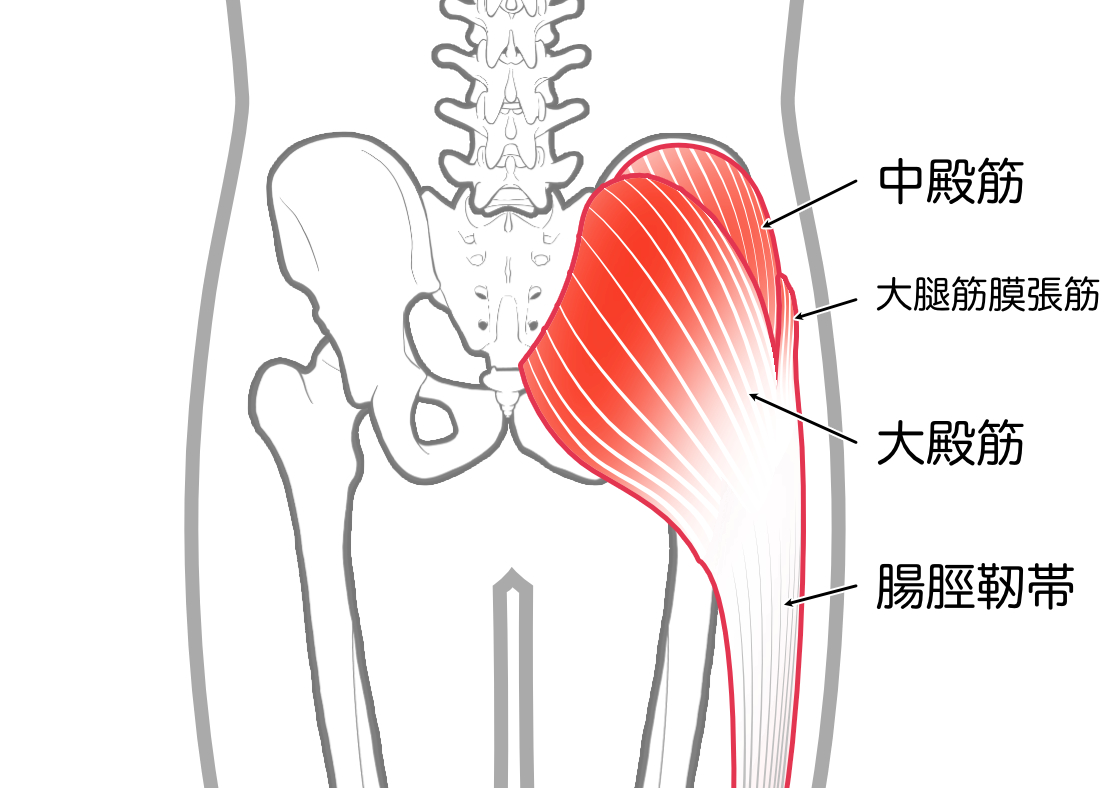

中臀筋

中臀筋は、大臀筋より深層に付着しているお尻の筋肉です。股関節を外側に開くときに力を発揮します。

中臀筋は、大臀筋より深層に付着しているお尻の筋肉です。股関節を外側に開くときに力を発揮します。

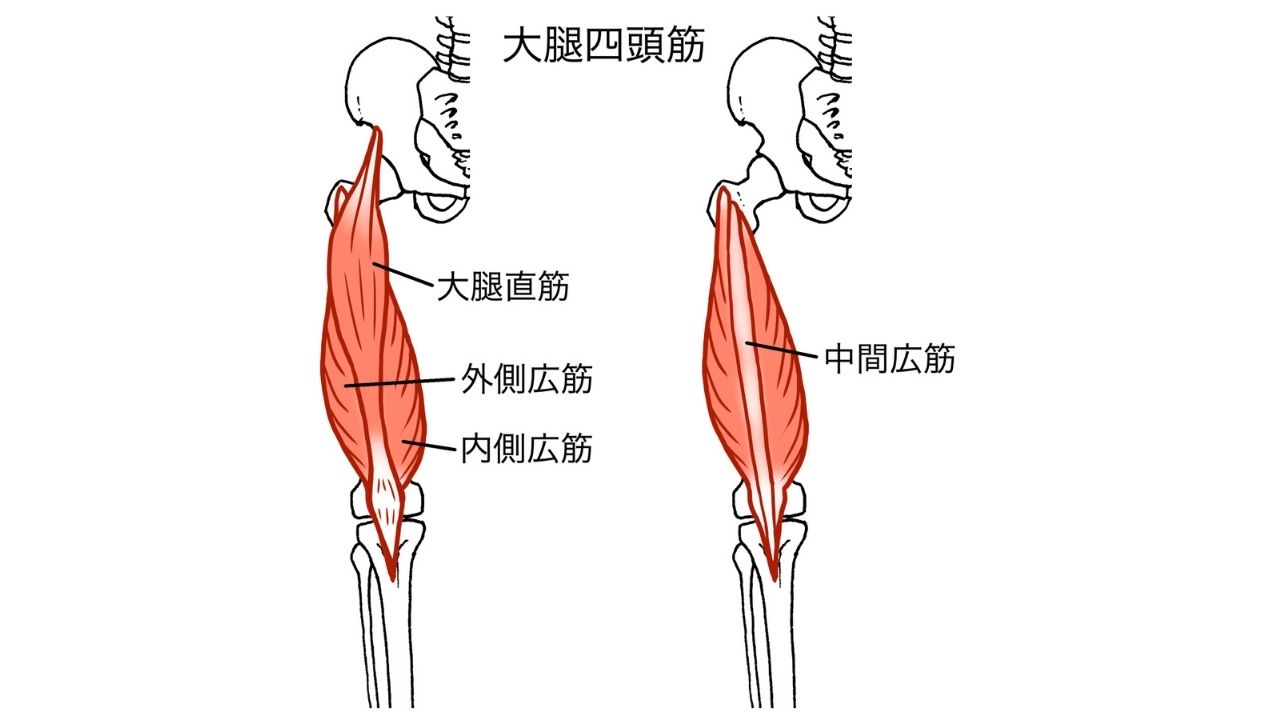

大腿四頭筋

大腿四頭筋は、太ももの前側に付着している筋肉です。股関節を曲げるときや、膝関節を伸ばす時に力を発揮します。

大腿四頭筋は、太ももの前側に付着している筋肉です。股関節を曲げるときや、膝関節を伸ばす時に力を発揮します。

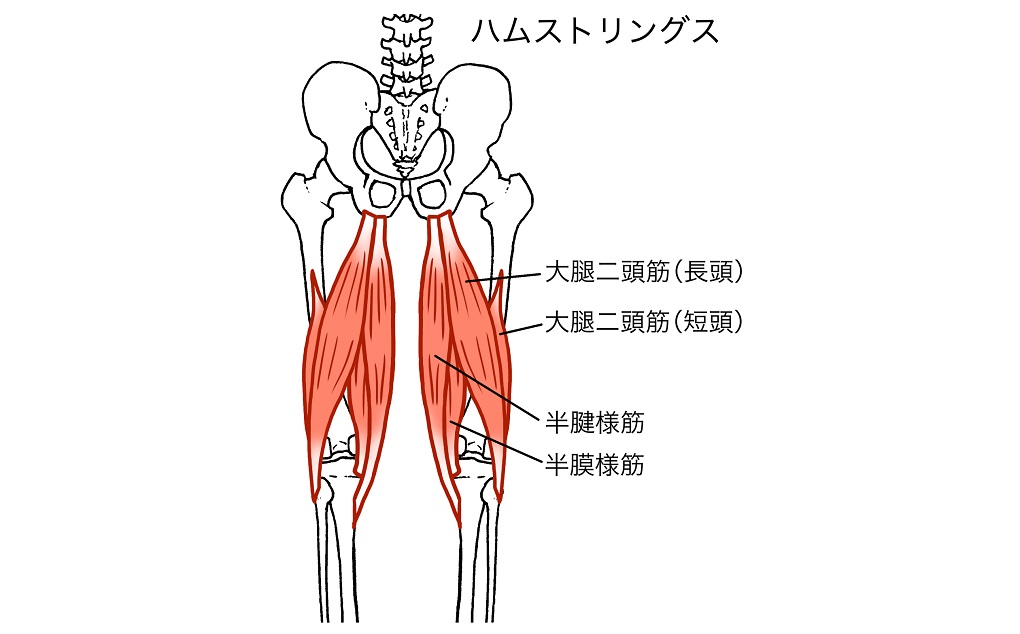

ハムストリングス

ハムストリングスは、太ももの裏側に付着している筋肉です。股関節を伸ばしたり、膝関節を曲げたりするときに力を発揮します。

ハムストリングスは、太ももの裏側に付着している筋肉です。股関節を伸ばしたり、膝関節を曲げたりするときに力を発揮します。

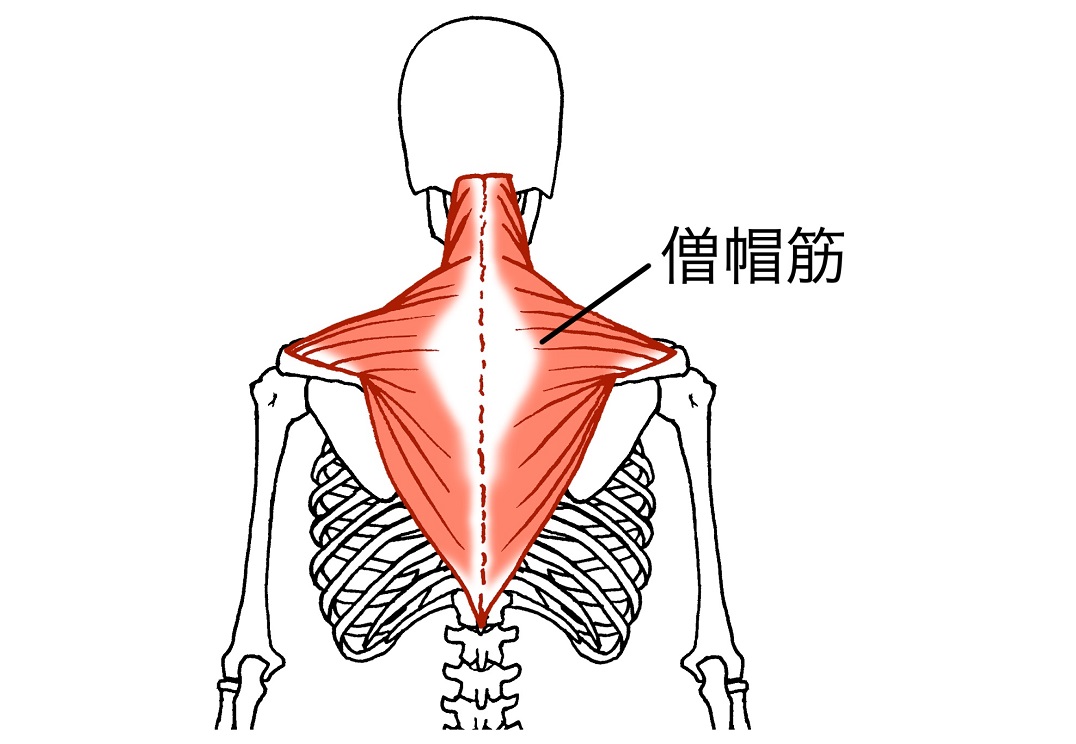

僧帽筋

僧帽筋は、首~背中の中央に付着している筋肉です。肩をすくめる、肩甲骨を動かす・固定する働きがあります。デッドリフトでは、重い重量を保持するために力を発揮します。

僧帽筋は、首~背中の中央に付着している筋肉です。肩をすくめる、肩甲骨を動かす・固定する働きがあります。デッドリフトでは、重い重量を保持するために力を発揮します。

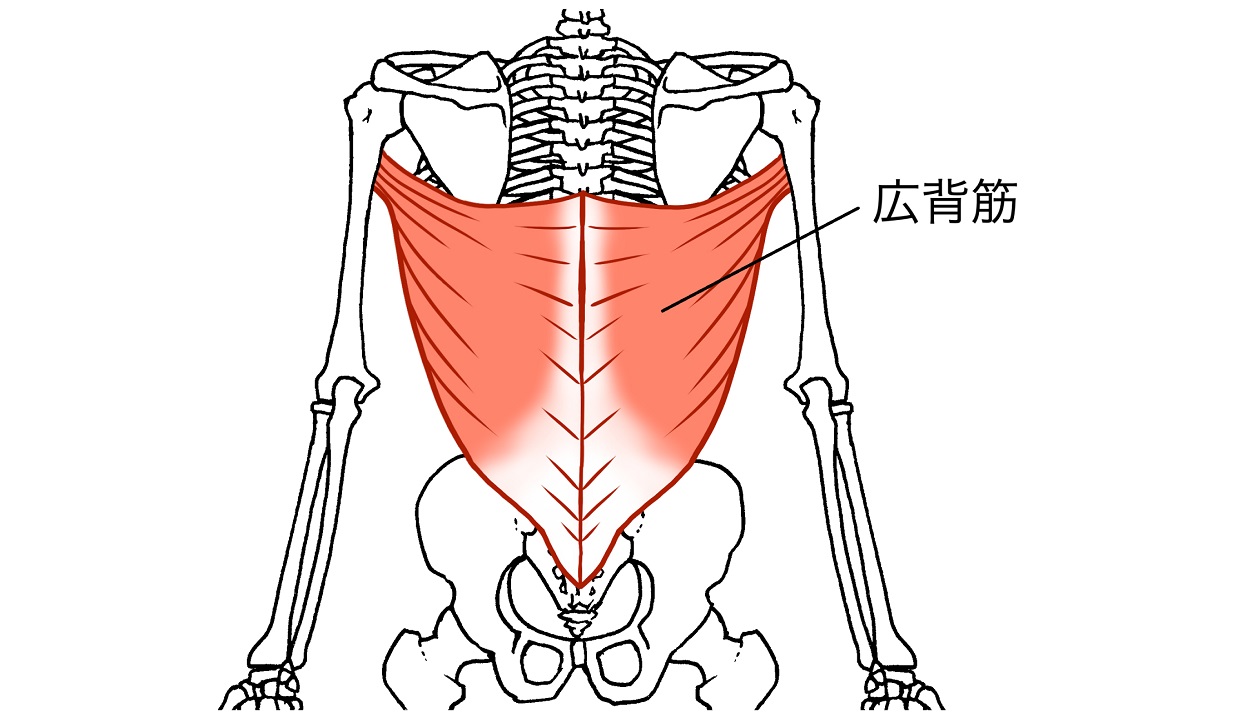

広背筋

広背筋は、背中に付着している筋肉です。腕を後ろに引く動作で力を発揮し、デッドリフトでは、重量を保持するために力を発揮します。

広背筋は、背中に付着している筋肉です。腕を後ろに引く動作で力を発揮し、デッドリフトでは、重量を保持するために力を発揮します。

デッドリフトにはどんな効果がある? デッドリフトを行うメリット

デッドリフトを行うことで、どのような効果があるのでしょうか。ここではデッドリフトを行うメリットを紹介します。

一度に複数の筋肉を刺激できる

先述の通り、デッドリフトは複数の背中や下半身の筋肉を同時に刺激することができます。高負荷を扱えるため、短時間で多くの筋肉を効率よく鍛えることができます。

また、背中や下半身の筋肉は大きく、筋肉量を増やすことでエネルギー消費量も高まり、基礎代謝量も大きく向上します。

姿勢が良くなる

デッドリフトで刺激できる筋肉は、重力に対抗して姿勢を保持するために働く “抗重力筋”が多いのも特徴です。

猫背などの姿勢の悪さは、脊柱起立筋や僧帽筋の筋力低下などで起こる場合があります。その場合、抗重力筋を鍛えることで、良い姿勢を保つことができます。

腰痛を改善する

デッドリフトで腰部や下半身を刺激することは、腰痛の改善に効果があります。

日頃から力を発揮している抗重力筋は、緊張が強くなりがちです。座りっぱなしや立ちっぱなしなど、長時間同じ姿勢を続けることで筋肉が緊張し、痛みが出てくるのです。

デッドリフトで筋力を高めると、疲労が溜まりにくくなります。そして筋肉を動かすことによって血行が良くなり、筋緊張を引き起こしにくくなるなど、腰痛にも効果的です。

デッドリフトはダンベルとバーベルどちらを使うべき?

デッドリフトは、バーベルを使う場合と、ダンベルを使う場合があります。それぞれの使い方を確認してみましょう。

バーベルデッドリフトのメリット・デメリット

バーベルを使うことで、安定して高重量を扱うことができます。

ただし、バーベルが常に体の前面にあるため動作できる範囲が狭くなり、柔軟性が低い場合、動作が行いにくい場合があります。

ダンベルデッドリフトのメリット・デメリット

ダンベルは両手それぞれが独立しているため、動作がしやすく、柔軟性が低くても関節可動域をフルに使いやすくなります。

ただ、扱える重量は、バーベルに比べ少なくなりやすく、高重量を扱う際にバランスがとりにくいなどのデメリットもあります。

デッドリフトの基本フォームとやり方

では、デッドリフトの基本フォームを確認してみましょう。ここではバーベルを使用したやり方です。

1.つま先は正面に向け、腰幅程度に足を開いて立ちます

2.股関節と膝を曲げ、しゃがんだ姿勢になります。肩幅程度に手を開き、両手にバーベルを持ちます

3.バーベルをスネや太ももなど、体の前面に沿わせながら立ち上がります

4.立ちあがったら、股関節と膝を曲げながらゆっくりとバーベルを下していき、2の姿勢に戻ります

5.この動作を繰り返し行います

バーベルデッドリフトの効果をきちんと出すには?

動作中は、以下がポイントです。

- 上体は起こし、胸を張って背筋を伸ばした姿勢を保っておくこと

- 膝を曲げていく際、膝が前に出ないように、お尻を後ろに下ろすよう意識する

デッドリフトのトレーニングアレンジ

デッドリフトには、さまざまなバリエーションがあります。ここでは、デッドリフトのバリエーションを紹介します。

ルーマニアンデッドリフト

1.つま先は正面に向け、腰幅程度に足を開いて立ちます

2.軽く膝を曲げ(10度程度)、肩幅程度に手を開き、両手にバーベル・ダンベルを持ちます

3.膝の角度を保ちながら、お尻を後ろに突き出すようにして重りを下ろしていきます

4.膝の角度を変えずに、限界まで下ろしたら、2の姿勢に戻ります

5.この動作を繰り返し行います

デッドリフトとの違いとして、ルーマニアンデッドリフトのほうが膝の角度が浅く、膝がやや伸びぎみという点が挙げられます。

スモウデッドリフト

- つま先を30度ほど外向きに向け、肩幅よりも拳1~2個分外側に足を開いて立ちます

2.股関節と膝を曲げ、しゃがんだ姿勢になります。肩幅程度に手を開き、両手にバーベルを持ちます

3.バーベルをスネや太ももなど、体の前面に沿わせながら立ち上がります

4.立ちあがったら、股関節と膝を曲げながらゆっくりとバーベルを下していき、2の姿勢に戻ります

5.この動作を繰り返し行います

シングルレッグ(片足)デッドリフト

1.両手でダンベルを持ち、片足で立ちます。軸足は軽く膝を曲げます(10度程度)

2.上半身~浮かせた足が一直線になるように意識したまま、上体を前に倒していきます

3.限界まで下げたら、元の姿勢に戻ります

4.この動作を繰り返し行います。反対側も同様に行います

デッドリフトの平均重量と回数

デッドリフトの使用重量はどのくらいに設定すればいいのでしょうか。基本的には、他のトレーニング同様です。

筋肥大の場合

8~12回程度で限界になる重量を目安に行いましょう。

ダイエットの場合

8~12回程度で限界になる重量を目安に行いましょう。

筋持久力の場合

12~20回程度で限界になる重量を目安に行いましょう。

デッドリフトの効果を上げるポイントと注意点

デッドリフトの効果を高めるポイントと、気をつけたい注意点を紹介します。

デッドリフトを行うならトレーニング前半に

高重量を扱えるデッドリフトを行う場合、デッドリフトはトレーニングの前半で行うとよいでしょう。疲れがないうちに高重量を扱うことで、多くの筋肉を効率よく鍛えることができます。

バーベルを使うなら、保持力の強い握り方をしよう

デッドリフトをバーベルで行うと、先に握力がなくなってしまい、バーベルを保持できなくなることがあります。

その際は、バーベルの握り方をオルタネイトグリップにするとよいでしょう。

オルタネイトグリップは、左右で手の向きが異なる握り方です。片手は順手(バーを上から持つ)、片手は逆手(バーを下から持つ)というように、バーベルの握る向きを変えます。

この持ち方で、バーベルが滑るリスクを減らすことができます。

高重量を扱うならギアの活用がおすすめ

効果的にデッドリフトを行うなら、トレーニングギアを活用するのもおすすめです。

パワーグリップやストラップ

まずは、握力のサポート。

握力がなくなりやすいデッドリフトは、パワーグリップやストラップを活用すると最後まで筋肉を刺激することができるうえ、ケガのリスクも抑えることができます。

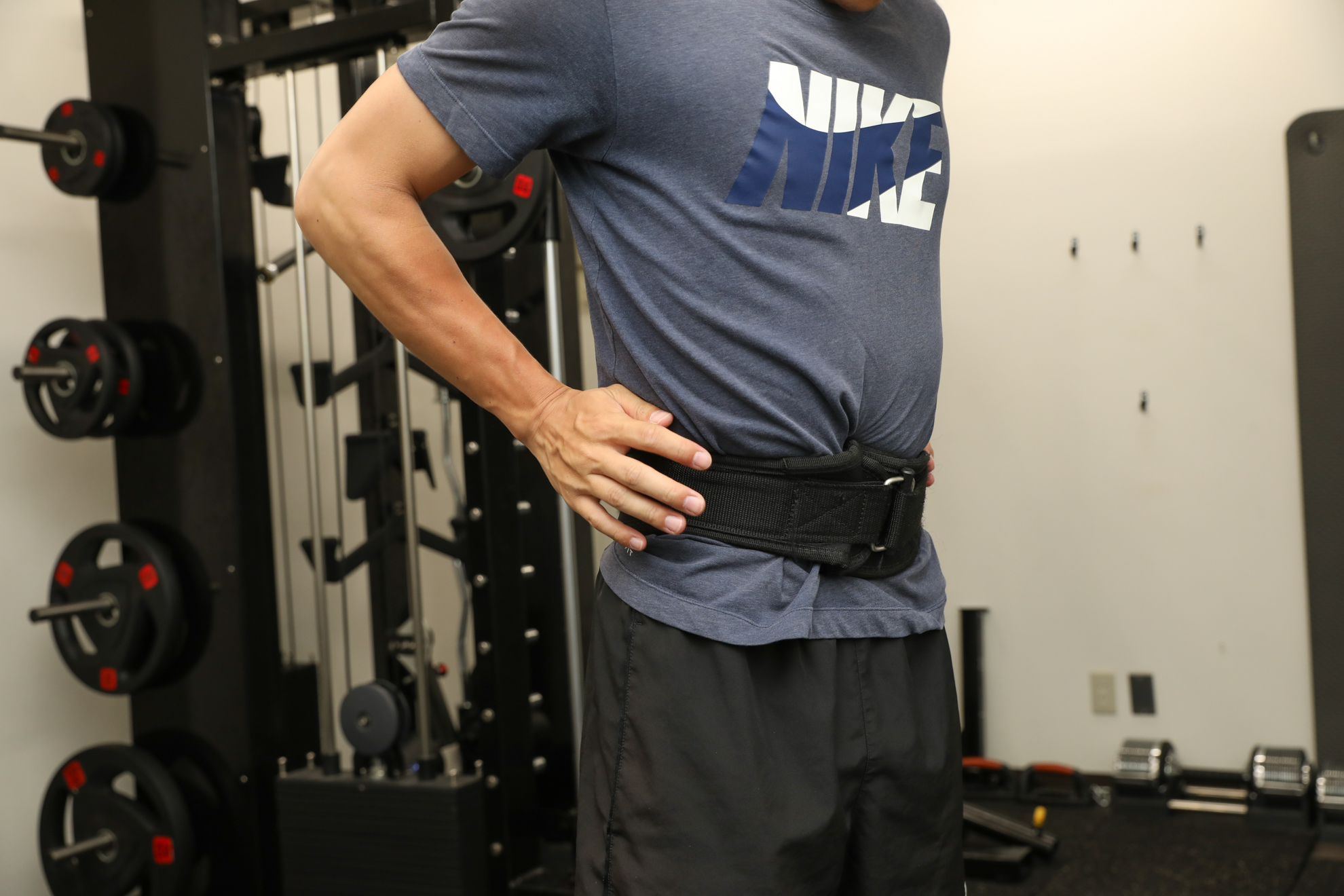

リフティングベルト

腰の痛みが気になる方は、リフティングベルトの活用もいいでしょう。腹圧を高めてくれるベルトは、腰部への負担を減らすだけでなく、体幹部が安定し大きな力を発揮できるようになります。

意外と見落としがちなのが、シューズです。

ソールのクッション性が高いランニングシューズなどは、バランスを崩しがちに。安全性の面からみてもトレーニング時は、底が平らでグリップ力の強い靴がおすすめです。

動作中、背中は丸めない

デッドリフトは、動作中に背中を丸めないことが大事です。背中を丸めてしまうと、腰部にかかる負担が一気に高まり、腰を痛めてしまう原因になります。

バーベルは体の近くを通る軌道で

バーベルで行う場合、バーベルを体に近づけて持ち上げるようにしましょう。

バーベルが体から離れると、重心が前にかかりバランスを崩したり、バランスをとろうとして腰を痛めたり、目的の部位とは異なるところに刺激が入るなど、良いことがありません。

スネや太ももを添わせるような軌道を心がけましょう。

毎日やったほうがいい? どのくらいやればいいのか、頻度と継続期間を探る

デッドリフトのような高重量を扱うトレーニングは、筋肉の回復にも時間がかかります。そのため、週に1~2回程度が適切です。

高重量を扱うトレー二ングは、初めに急激に筋力が向上したのを実感できます。2か月目あたりから徐々に見た目の変化を感じることができるでしょう。

デッドリフトと組み合わせたい、筋肥大させる食事・サプリメント

体を変えるには、トレーニングだけでなく、食事にも目を向けましょう。

筋肉を大きくするなら、「たんぱく質」の摂取が欠かせません。たんぱく質が不足していると、どんなにトレーンングを行っても、効率よく筋肉が作られません。

筋力向上を目指すなら、クレアチンがおすすめ。クレアチンはアミノ酸の一種で、筋力向上や筋肉回復のサポートとなるサプリメントです。

著者プロフィール

和田拓巳(わだ・たくみ)

プロスポーツトレーナー歴22年。プロアスリートやアーティスト、オリンピック候補選手などのトレーニング指導やコンディショニング管理を担当。治療院や競技チーム帯同で得たケガの知識を活かし、リハビリ指導も行う。医療系・スポーツ系専門学校での講師や、健康・スポーツ・トレーニングに関する講演会・講習会の講師を務めること多数。テレビや雑誌においても出演・トレーニング監修を行う。現在、様々なメディアで執筆や商品監修を行い、健康・フィットネスに関する情報を発信中。2021年 著書「見るだけ筋トレ」(青春出版社)発刊。

プロスポーツトレーナー歴22年。プロアスリートやアーティスト、オリンピック候補選手などのトレーニング指導やコンディショニング管理を担当。治療院や競技チーム帯同で得たケガの知識を活かし、リハビリ指導も行う。医療系・スポーツ系専門学校での講師や、健康・スポーツ・トレーニングに関する講演会・講習会の講師を務めること多数。テレビや雑誌においても出演・トレーニング監修を行う。現在、様々なメディアで執筆や商品監修を行い、健康・フィットネスに関する情報を発信中。2021年 著書「見るだけ筋トレ」(青春出版社)発刊。

Official site : https://wada0129.wixsite.com/takumiwada

Facebook : https://www.facebook.com/pt.wada/

Twitter: https://twitter.com/PT_wadatakumi

この著者の記事をもっと読む

<Text:和田拓巳/Edit:編集部>

- 筋トレBIG3(ビッグスリー)とは【ベンチプレス・スクワット・デッドリフト】

- 筋トレ「デッドリフト」の効果とやり方|重量設定、グリップの握り方、初心者向けフォーム

- 【動画で学ぶダンベルデッドリフトの正しいやり方】自宅で背中を鍛えられる最強種目!

2024年5月25日のニュース

-

【バレーボール】日本はイタリアに1―3逆転負けで初黒星 ネーションズリーグ男子

[ 2024年5月26日 04:00 ] バレーボール

-

【リーグワン】埼玉・坂手「堀江さんを泣かす」BL東京・リーチ「優勝してレガシーを残す」26日PO決勝

[ 2024年5月25日 21:54 ] ラグビー

-

若隆景が1敗対決制して十両V王手!「自分の相撲に集中できている」阿武剋と遠藤にも逆転Vの可能性

[ 2024年5月25日 21:11 ] 相撲

-

【卓球】パリ五輪代表・平野美宇、決勝進出逃す 世界ランク4位の中国選手にストレート負け

[ 2024年5月25日 21:09 ] 卓球

-

大坂なおみ 苦手のクレー攻略に自信「足の運びはダンスに似ている」パリ五輪は「開会式が楽しみ」

[ 2024年5月25日 20:34 ] テニス

-

優勝争い単独トップで千秋楽に臨む大の里 小結Vで出世は確実!?

[ 2024年5月25日 20:31 ] 相撲

-

【卓球】木原美悠、決勝進出ならず…世界ランク6位の中国選手にストレート負け 準々決勝で伊藤美誠下すも

[ 2024年5月25日 20:13 ] 卓球

-

【玉ノ井親方 視点】初V王手の大の里 千秋楽は大きなプレッシャーが掛かる 簡単にはいかない

[ 2024年5月25日 19:33 ] 相撲

-

錦織圭が3季ぶりの4大会へ世界70位の若手成長株と前日練習 1回戦は世界166位と対戦

[ 2024年5月25日 19:26 ] テニス

-

岩井明愛「優勝したい気持ちが強い」 首位と1打差で最終日へ

[ 2024年5月25日 19:23 ] ゴルフ

-

千秋楽取組決定!初V王手の大の里は4敗・阿炎と激突 豊昇龍VS琴桜、大栄翔は琴勝峰と

[ 2024年5月25日 18:30 ] 相撲

-

大関・琴桜はトップと1差4敗に後退 攻め込むも阿炎に逆転許す

[ 2024年5月25日 18:16 ] 相撲

-

【リーグワン】横浜は4位終戦もSO田村「去年の3位よりもチームの成長を感じる」

[ 2024年5月25日 17:58 ] ラグビー

-

大の里3敗守って単独トップ!“輪島超え”幕下付け出し最速初V王手 大関・琴桜は痛恨4敗目

[ 2024年5月25日 17:54 ] 相撲

-

大栄翔は1差4敗キープ 2大関と大の里を破っている高安を押し出し

[ 2024年5月25日 17:43 ] 相撲

-

東京SG・コルビ 3位に不満顔も来季は「クラブに恥じないよう全身で貢献したい」 横浜に逆転勝ち

[ 2024年5月25日 17:39 ] ラグビー

-

平戸海が翔猿を押し倒し4場所連続勝ち越し 新三役も見えてきた

[ 2024年5月25日 17:24 ] 相撲

-

【リーグワン】東京SGのFB松島 今年の代表活動は不参加の意向「体を作り直したい」

[ 2024年5月25日 17:22 ] ラグビー

-

石川遼 73とスコアを落として50位「ショットのミスが続いた」

[ 2024年5月25日 17:13 ] ゴルフ

-

【リーグワン】60メートル独走決勝トライの東京SG・WTB江見「追い付かれなくて良かった」

[ 2024年5月25日 17:03 ] ラグビー

-

木下稜介3年ぶり3勝目に王手 「優勝して全英オープンに行きたい」

[ 2024年5月25日 16:15 ] ゴルフ

-

【Bリーグ】琉球快進撃の要因は金髪?「流れを変えようと金髪集団になった」エース今村

[ 2024年5月25日 16:04 ] バスケット

-

【Bリーグ】広島ミリング監督「エキサイトし過ぎて焦ったプレーあった」初のCS決勝第1戦は完敗

[ 2024年5月25日 15:43 ] バスケット

-

金沢志奈が初優勝へ王手 1打差の2位に岩井明愛

[ 2024年5月25日 15:42 ] ゴルフ

-

アメフト阪大 「帰り新参」WR日比が存在感 1年間のサッカー部転部を経て復帰

[ 2024年5月25日 15:38 ] アメフト

-

【Bリーグ】琉球3P15本で圧倒 5本成功エース今村「迷いなくクリアにできている」CS決勝第1戦

[ 2024年5月25日 15:18 ] バスケット

-

今平周吾66マークし首位タイ 池田勇太、石川遼は下位に低迷

[ 2024年5月25日 15:14 ] ゴルフ

-

京大、阪大を突破する「奥義」教えます 現役部員が指南する「アメフト進学相談会」実施

[ 2024年5月25日 14:52 ] アメフト

-

【リーグワン】東京SGが横浜に40―33に逆転勝ちで3位 後半40分に江見翔太が決勝トライ

[ 2024年5月25日 14:13 ] ラグビー

-

【リーグワン】三重、入れ替え戦第2戦に敗れるも1部残留 愛知は序盤に3連続トライもあと一歩

[ 2024年5月25日 13:58 ] ラグビー

-

【卓球】“みうみま”明暗 平野美宇は中国相手に大逆転で4強入り!伊藤美誠は木原美悠に大逆転負け

[ 2024年5月25日 13:57 ] 卓球

-

【レスリング】石黒隼士「むちゃ格好良くないですか?」伊藤英明風ヘアスタイルでパリ五輪へ

[ 2024年5月25日 13:53 ] レスリング

-

【Bリーグ】琉球が連覇王手!広島に先勝 26日の第2戦へ今村「いい景色を見られるように」

[ 2024年5月25日 13:51 ] バスケット

-

【卓球】伊藤美誠 大逆転負けで4強ならず…木原美悠と日本人対決、2ゲーム連取から暗転

[ 2024年5月25日 13:37 ] 卓球

-

【Bリーグ】連覇狙う琉球 前半終えて18点リード 広島とCS決勝第1戦

[ 2024年5月25日 12:49 ] バスケット

-

ラグビーレジェンド対談 第2回 三洋電機 打倒神戸製鋼へ特訓、特訓、また特訓

[ 2024年5月25日 12:01 ] ラグビー

-

【リーグワン】花園が2部降格、向井昭吾HC「一つのチャージで流れが…」 ゲニア&クーパーは残留へ

[ 2024年5月25日 10:15 ] ラグビー

-

久常涼1打及ばず予選落ち 首位にはD・ライリー

[ 2024年5月25日 10:01 ] ゴルフ

-

【卓球】早田ひながシングルスで8強入り 張本智和との混合ダブルスではV王手

[ 2024年5月25日 09:43 ] 卓球

-

肩の筋肉「三角筋」の筋トレとストレッチ、効果的な鍛え方[トレーナー解説]

[ 2024年5月25日 09:00 ] MELOS

-

ストレス発散と運動不足の対策に!座ってできるボクシングのエクササイズ

[ 2024年5月25日 09:00 ] MELOS

-

疲れたときは「バナナ」、その理由とは。バナナと疲労回復の関係[管理栄養士監修]

[ 2024年5月25日 09:00 ] MELOS

-

デッドリフトで腰を鍛える!正しいフォームとやり方、重量、持ち方[トレーナー解説]

[ 2024年5月25日 09:00 ] MELOS

-

旭海雄が7戦全勝で三段目優勝決定戦へ 日体大同期の阿武剋、大の里と同時Vへ「できたら一番うれしい」

[ 2024年5月25日 07:50 ] 相撲

-

聖白鵬と野田が6勝1敗 混戦の序ノ口優勝争いは「“白鵬2世”VS高校世界王者」千秋楽V決定戦へ

[ 2024年5月25日 07:45 ] 相撲

-

学生横綱・草野がプロ初黒星…幕下付け出しデビュー場所で優勝ならず「いろいろ勉強になった」

[ 2024年5月25日 06:42 ] 相撲

-

藤青雲が幕下優勝 1年ぶりの十両復帰確実 左膝を大ケガする前よりも「確実に強くなっている」

[ 2024年5月25日 06:32 ] 相撲

-

【バレー】日本がキューバをフルセットで破り開幕3連勝 ネーションズリーグ男子

[ 2024年5月25日 05:00 ] バレーボール

-

大の里 最速10勝 高校時代の寮母の声援に応えた「フレンチトーストがマジでうまい」

[ 2024年5月25日 04:45 ] 相撲

-

【玉ノ井親方 視点】「守り」の琴桜 残り2番、強い気持ちで土俵に

[ 2024年5月25日 04:44 ] 相撲

-

大栄翔 4敗で追走「攻めるしかない思いだった」

[ 2024年5月25日 04:43 ] 相撲

-

小林光希 熱い応援に燃えて堅首 地元岡山隣県開催でプロ初優勝視界

[ 2024年5月25日 04:41 ] ゴルフ

-

木下 首位タイで全英切符前進 作戦変更が奏功

[ 2024年5月25日 04:40 ] ゴルフ

筋トレBIG3(ビッグスリー)とは【ベンチプレス・スクワット・デッドリフト】

筋トレBIG3(ビッグスリー)とは【ベンチプレス・スクワット・デッドリフト】 【動画で学ぶダンベルデッドリフトの正しいやり方】自宅で背中を鍛えられる最強種目!

【動画で学ぶダンベルデッドリフトの正しいやり方】自宅で背中を鍛えられる最強種目! 「スモウデッドリフト」の効果とやり方。通常のデッドリフトとの違いは?

「スモウデッドリフト」の効果とやり方。通常のデッドリフトとの違いは?