指導者って何?日本で終止符を打たない体罰問題で思うこと

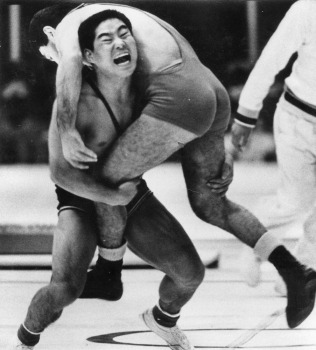

Photo By AP

【高柳昌弥のスポーツ・イン・USA】「プリンストン・オフェンス」はバスケットボールの戦術のひとつ。個々の能力を優先させる「アイソレーション」と対極にある「モーション・オフェンス」に分類される戦術だが、これを説明すると「本」が出来上がってしまう(実際に存在)。ポジションにとらわれず、カットやスクリーンを多用し、ボールと人を動かしながら相手のディフェンスに“ズレ”を生じさせようとする作戦…とでも言えばいいのだろうか?なによりそのバリエーションの多さから、私自身が理解していない面が多すぎる。なので少し横道へ入らせていただく。

その名の通りこの戦術はアイビーリーグのプリンストン大で生まれている。原型を作ったのは1930年代に同大学を率いていたフランクリン・キャポン氏であり、それを体系化してより実戦的にしたのが1967年から96年までチームを率いたピート・キャリル元監督だった。この戦術はその後、NBAのキングスなどでもプロ・バージョンにアレンジされているくらいだから実に奥が深い。だからコート上の5人の動きを考える指揮官はノートとペンが欠かせないはず。「ああでもない」「こうでもない」「こうすべきだ」「これもいける」。ノートやマジックボード、黒板などに示された多くの線や矢印がチーム強化の礎(いしずえ)になっていった。

そしてこの「紙の上」での作業を愛して止まなかったのはプリンストンの2人の指揮官だけでなく、アメリカン・フットボールなどを含めて米国のスポーツ界には多数存在している。トップレベルでの選手歴などほとんどないのに、頭の中で生まれた戦術の質の高さと豊富な量ゆえに殿堂入りを果たした監督もいる。

さてスポーツ界における指導者とは何なのだろう?と考えてみる。米国では古くから「戦略家」であることを求められた歴史があるのだが、一方で戦略はアシスタント・コーチ(AC)という名の参謀たちに任せ、選手とACの間に入ってチームという集団をひとつにまとめようとすることでリーダーとなった監督もいる。あるいはスポーツ選手としての技術や精神力を身に着けさせる前に「人間」であることを認識させて、組織の中にいることの重要性を説いてから物事を始める指導者もいる。

1990年代の初め、アメリカン・フットボールのある強豪大学を訪れたとき、インタビューした選手の態度に驚いたことがある。練習が終わって大学関係者が指定した教室に行ってみると、椅子や机が散乱していた。そこへやって来たのがまだ練習着のままだった2人の選手。彼らは「少々お待ちください」と私に声をかけ、2人で椅子と机を整頓して即席の「インタビュールーム」を作ってしまった。このうちの1人はその後、スーパーボウルにも出場するランニングバック。そんなエリート選手だったのでさぞやプライドが高くて態度が大きいと思っていたらとんでもない。もちろんすべての大学でこんな経験をしたわけではないが、“名将”と呼ばれていた監督のいる大学では「選手の教育もきちんと行われているのだな」と感じる機会が多かった。

試合前日、私は出席者1500人というその大学の出陣式のような激励パーティーに出席したのだが、指定された座席は「末席」ではなく監督夫人の真横。見ず知らずの人間であっても、日本で言うところの「おもてなし」の心構えを持っている指揮官がそこにいた。

不正な金銭授受と選手勧誘、性的虐待や不祥事の隠ぺい、権力の乱用と選手たちへの威圧的な言動…。問題を引き起こして大学やチームを追われた指導者は米国にも多い。しかしこの国のスポーツ界でほとんど存在しないのは選手への体罰による指導者の処分だ。簡単に言ってしまえば「暴力の否定」ということになる。その体罰を否定してきた背景には、長年にわたって指導者になるための「基礎」をいろいろなアングルで探しながら積み重ねてきた歴史があるからなのだろう。

NBAのティンバーウルブスは今月6日、球団社長も兼ねていたトム・シボドー監督(61)を解雇。ブルズ時代、最優秀監督にも選出された指揮官をバッサリと切った。監督代行となったのはプロとしての選手歴がまったくないライアン・サンダース・アシスタントコーチで、1986年4月28日生まれの32歳。父はかつてティンバーウルブスを10シーズンにわたって率いた故フリップ・サンダース氏(2015年に60歳で他界)だったので、てっきり“親の七光り”での内部昇格かと思っていた。

ところが指揮を執った初戦(対サンダー)で2点差の勝利を収めたあと、選手たちは自分たちとさほど年齢の変わらない若い指揮官を次々に抱きしめ、ロッカールームではミネラル・ウォーターを頭からかけて初陣での勝利を祝福した。

手洗い祝福だったが、彼が選手に信頼されていたことがよくわかる場面でもあった。選手としての実績が皆無だけに、父親の肩書を利用せずにチームをまとめあげるには苦悩の日々があったはずだ。しかしそれが実現したのは、おそらく「紙の上」の作業と「潤滑剤」としての活動を地道にずっとこなしていたからだと思う。

新しい戦術を作った人、チームの潤滑剤のようになって縁の下で支えた人、選手に人としての態度や生き方を教えた人。指導者の理想像は無数にある。ただ、優れた指導者に共通するのは「自分の存在の小ささ」を知っている人間だ。自分の弱さを知っているからこそチームを強くするために何かを考え、「個」を強固な集団にするために身を粉にして縁の下で何かを持ち上げているのだろう。そしてそこに体罰という名の指導方法はない。自分が傲慢で力の使い方を間違っているということをさらけ出したくなければ、使うべきものは「頭」と「心」なのだ。

テネシー大のアメフト・チームを1977年から16シーズン率いたジョニー・メジャース元監督(83)を取材したことがある。大学のキャンパス近くには彼の名前がついたストリートがあったので「凄いことですね」とお世辞抜きに称えたらこう言われた。

「それほど偉くもない人間の名前が目立ってしまうのはあまり歓迎すべきことではないね」。

言われた場所は選手用の食堂で、私のために監督自らがビュッフェ形式の料理を選んで食器に入れてくれてテーブルまで運んでくれたというシチュエーション。その言葉を聞いた瞬間から全米を代表する指揮官の1人は私にとってただの友だちにようになってしまったのだが、この腰の低さが組織をまとめあげるには必要な処世術なのだなとも思った。

日本でも知名度の高い天文学者で作家でもあった故カール・セーガン氏は1990年、太陽系から離れていく無人探査機の「ボイジャー1号」を回転させて地球の写真を撮影させるように進言した。そこに写ったのは日光に浮かぶ微小なちりのような点。貴重なエネルギーをこのために使うことに対しては反対論もあったと聞いているが、セーガン氏は知的生命体と称する生物が抱く権力や征服欲の本当の「大きさ」を世に知らしめたかったのだと思う。

プリンストン・オフェンスはアレンジが多彩。「真実」はひとつではないことを象徴している。それと同様にスポーツに汗を流す選手たちの性格や個性も人それぞれ。指導者というのはその多様性を認めてこそ成り立つ存在なのではないだろうか?

選手の間違いは修正してあげよう。ただし体罰ではなく言葉とアイデアで。40年以上も前、「紙の上」の世界を知らないままにバットで尻を叩かれ、スリッパで頭を、バッシュで頬を殴られた私としては、節にそう願うばかりである。

◆高柳 昌弥(たかやなぎ・まさや)1958年、北九州市出身。上智大卒。ゴルフ、プロ野球、五輪、NFL、NBAなどを担当。NFLスーパーボウルや、マイケル・ジョーダン全盛時のNBAファイナルなどを取材。50歳以上のシニア・バスケの全国大会には8年連続で出場。昨年の東京マラソンは4時間39分で完走。

2019年1月23日のニュース

-

日清食品、大坂起用のアニメ広告削除 テニプリ作者は「アニメCMのキャラデザインには関わっていない」

[ 2019年1月23日 23:00 ] テニス

-

ザギトワ、連覇へ貫禄のSP首位発進 欧州選手権

[ 2019年1月23日 22:53 ] フィギュアスケート

-

日清 肌が白いと議論に大坂選手のアニメCM削除

[ 2019年1月23日 22:19 ] テニス

-

錦織、途中棄権で初4強ならず「右太ももに痛み」「いつも一番きつい時に対戦」

[ 2019年1月23日 20:06 ] テニス

-

大坂選手の肌白く表現 日清食品謝罪と米英紙

[ 2019年1月23日 20:03 ] テニス

-

白鵬 再出場の御嶽海に敗れ連勝ストップ 八角理事長「きょうの一番はかわいそうだな」

[ 2019年1月23日 19:58 ] 相撲

-

無念の途中棄権…錦織にファンから続々エール「ここまで来るのがハード過ぎた」「これからも応援してます」

[ 2019年1月23日 19:48 ] テニス

-

勝ち越しの貴景勝 再びトップと2差 白鵬との直接対決残し「ピシッとやる」

[ 2019年1月23日 19:19 ] 相撲

-

ジョコビッチが4強入り、錦織棄権に「ケイの回復を願っている。深刻でないといいが」

[ 2019年1月23日 18:50 ] テニス

-

錦織が無念の途中棄権、ジョコとの準々決勝で…全豪OP4強進出ならず

[ 2019年1月23日 18:38 ] テニス

-

白鵬に土 初黒星!再出場の御嶽海は35年ぶり3横綱総なめ 玉鷲は2敗キープ

[ 2019年1月23日 18:05 ] 相撲

-

十両・照強が勝ち越しで新入幕が確実 阪神大震災当日に生まれた南あわじ市出身24歳

[ 2019年1月23日 16:28 ] 相撲

-

豪風が引退会見「自分なりの潔さを出した」心残りは「秋田出身と幕内で対戦できなかったこと」

[ 2019年1月23日 15:42 ] 相撲

-

宇良 また前十字靭帯断裂…稲川親方が明かす

[ 2019年1月23日 15:40 ] 相撲

-

若元春、6連勝!春場所での新十両を確実 兄弟関取誕生へ

[ 2019年1月23日 15:06 ] 相撲

-

豊昇龍 デビューから6場所連続の勝ち越し!おじの朝青龍“超えた”

[ 2019年1月23日 14:39 ] 相撲

-

東地区全体2位のラプターズがホームで10連勝 首位バックスとは勝率で4厘差

[ 2019年1月23日 14:34 ] バスケット

-

東京マラソンに大迫ら出場、早野ディレクター「3、4分の選手とどこまで戦っていくか」

[ 2019年1月23日 14:10 ] マラソン

-

納谷 3勝3敗の五分に戻した!初の勝ち越しへ「しっかりやるだけ」

[ 2019年1月23日 13:40 ] 相撲

-

プリスコバ、準決で対戦する大坂は「全米を勝っている強敵」

[ 2019年1月23日 13:35 ] テニス

-

大坂なおみ、準決勝の相手はプリスコバ!S・ウィリアムズは敗退

[ 2019年1月23日 13:19 ] テニス

-

千代の国、琴勇輝、隆の勝…大相撲初場所、休場相次ぐ

[ 2019年1月23日 13:00 ] 相撲

-

本橋麻里、著書発売で“カー娘”メンバーのサプライズに「メダルを獲った次くらいに衝撃」

[ 2019年1月23日 12:50 ] カーリング

-

指導者って何?日本で終止符を打たない体罰問題で思うこと

[ 2019年1月23日 12:00 ] バスケット

-

ペイトリオッツQBブレイディーにファンがレーザー光線を照射 NFLが調査に乗りだす

[ 2019年1月23日 11:33 ] アメフト

-

大坂なおみ 日本勢25年ぶりの快挙!笑顔で「おじいちゃん、お誕生日おめでとう」

[ 2019年1月23日 10:43 ] テニス

-

大坂なおみ 圧巻ストレート勝ちで日本勢25年ぶり全豪4強、世界ランク3位以内確定

[ 2019年1月23日 10:27 ] テニス

-

渡辺長武氏 恩師の教えは「生活すべて訓練 人の10倍やれば世界一になれる」

[ 2019年1月23日 10:00 ] レスリング

-

【玉ノ井親方 視点】高安、腰高でも攻め続けたことが勝因

[ 2019年1月23日 09:00 ] 相撲

-

大坂 4強なら世界ランク3位以内確定!男女通じ日本人歴代最高に

[ 2019年1月23日 05:30 ] テニス

-

大坂は新ストリングで好調 ヨネックスにリクエスト「重い球が打ちたい」

[ 2019年1月23日 05:30 ] テニス

-

松岡修造氏語るジョコ攻略法 錦織よ己に勝て!14連敗中の天敵も苦手意識を捨てろ!

[ 2019年1月23日 05:30 ] テニス

-

錦織 練習キャンセル 回復に専念 4戦13時間47分、ジョコの約1・5倍

[ 2019年1月23日 05:30 ] 卓球

-

クビトバ涙の4強 14年ウィンブルドン以来「戻ってこられるとは思ってもみなかった」

[ 2019年1月23日 05:30 ] テニス

-

玉鷲V残った 錦木を圧倒!全勝白鵬に離されん2差

[ 2019年1月23日 05:30 ] 相撲

-

白鵬 盤石2桁勝利「千秋楽まで取り切るんだ、という思い」

[ 2019年1月23日 05:30 ] 相撲

-

高安 苦しみながら五分に戻した!終盤戦へ「気持ちですね」

[ 2019年1月23日 05:30 ] 相撲

-

はたき込み食らった貴景勝 痛恨3敗「かかっちゃいました」

[ 2019年1月23日 05:30 ] 相撲

-

負傷者相次ぐ…宇良また古傷の右膝痛める 千代の国は休場危機 琴勇輝は車いす「対応できなかった」

[ 2019年1月23日 05:30 ] 相撲

-

負傷休場の御嶽海が再出場 今日VS白鵬

[ 2019年1月23日 05:30 ] 相撲

-

豪風引退 14年秋場所、35歳2ヶ月で戦後最年長の新関脇

[ 2019年1月23日 05:30 ] 相撲

-

陵侑「ビッグジャンプを!」 総合Vへ葛西から地元連勝を厳命

[ 2019年1月23日 05:30 ] ジャンプ

-

佐藤幸椰が初3位 1本目で表彰台確信「臓器出そうだった」

[ 2019年1月23日 05:30 ] ジャンプ

-

すず夏の夢は大坂と「共演」 米ツアー参戦で決意新た

[ 2019年1月23日 05:30 ] ゴルフ

-

愛、女王奪還宣言 昨年悔し3位…今季は年間5勝達成だ!

[ 2019年1月23日 05:30 ] ゴルフ

-

中嶋常幸氏&森口祐子氏 プレーヤー部門で殿堂入り

[ 2019年1月23日 05:30 ] ゴルフ