帝京で全国制覇、吉岡氏が懸念する甲子園後の「高校日本代表」のあり方

Photo By スポニチ

名球会に入ったのは、小久保裕紀と前田智徳。メジャーでもプレーしたのは、新庄剛志と大塚晶則だ。甲子園で一番注目を浴びたのは元木大介だろうか。仁志敏久は1年夏から大活躍していた。

いわゆる1971年生まれのプロ野球選手たちだ。記者も同じ世代だ。彼らが高校3年だったのは、1989年。その夏の甲子園を制した帝京のエースは、現日本ハムで2軍打撃コーチを務める吉岡雄二だった。

巨人に投手として入団したが、プロの世界ではその後に移籍した近鉄で、「いてまえ打線」の中軸を担った打者のイメージの方が強いかもしれない。それでも高校時代は甲子園で3完封した世代トップの本格派右腕だった。

そんな吉岡に、当時の話を聞いた。その中で印象に残ったのが、甲子園が終わった後の大会についてだった。つまり、「高校日本代表」のあり方の意見だ。

「甲子園は普段と違って、限界まで力を出し切ってくる。特に甲子園が終わった後のオールジャパンは、投手の故障のリスクが高い」

事実、高校3年生だった吉岡少年も全国制覇した後、韓国に派遣される日本選抜チームに入って右肩を痛めたという。巨人入団したプロ1年目に右肩を手術。2年間はリハビリに専念し、投手としてスポットライトを浴びることなく、4年目に打者転向した。

時代は変わった。メジャーリーグをテレビで観戦できるようになった。4年に一度はWBCも開催される。最近の子供たちは、以前よりも確実に世界を意識している。甲子園が終わっても、優秀な選手たちは29年前と同じように日の丸を背負ってプレーする機会が用意されている。

大きなモチベーションにもなるし、貴重な経験となる。日本球界の発展にも大きな役割を担っていることだろう。ただ、吉岡が「国際大会になれば、疲れていても手を抜くことはしない。後々が心配」との指摘も大きな意味を持つ。「僕も実際に怪我をした」という言葉には重みを感じた。

昨夏甲子園に出場できなかったが、高校日本代表としてU―18W杯に出場した清宮のようなパターンは、精神的にも肉体的にもフレッシュな状態で国際大会に臨めるだろう。「今と昔じゃ、暑さも全然違う。自分たちの頃は熱中症なんて言葉は聞かなかった。日射病だった」。そんな中でプレーをしてきた球児たちを、どんな形で世界を経験させてあげるのが最良なのだろうか。野球界の発展のためにも、いろんな方法を考えていく必要があるだろう。(記者コラム・横市 勇)

2018年8月13日のニュース

-

沖学園 異色の元空手家・柴田、柿木に“一撃”ならず「さすが、プロ注目投手」

[ 2018年8月13日 19:56 ] 野球

-

DeNA、9月ハマスタでビジターゲームのライブビューイング初開催!

[ 2018年8月13日 18:35 ] 野球

-

前橋育英、悪夢の逆転サヨナラ 天を仰いだエース恩田、直前に右足に違和感

[ 2018年8月13日 18:28 ] 野球

-

NPB、4ボール問題で審判員に注意喚起 再発防止へ塁審らもカウンターを所持

[ 2018年8月13日 18:01 ] 野球

-

近江の左腕・林が好投 今大会では無失点 最後は女房役の有馬がサヨナラ打

[ 2018年8月13日 17:33 ] 野球

-

近江、サヨナラで17年ぶり3回戦へ 前橋育英・恩田は143球の熱投実らず

[ 2018年8月13日 16:55 ] 野球

-

高岡商 プロ注目左腕・山田が待望の復活 打倒・大阪桐蔭へテーマは“最攻挑”

[ 2018年8月13日 15:55 ] 野球

-

13日の公示 ソフトB・松本裕、阪神・馬場、広島・福井らが抹消

[ 2018年8月13日 15:35 ] 野球

-

高岡商 1点差振り切りベスト16 エース山田が粘投「後半に修正できた」

[ 2018年8月13日 14:59 ] 野球

-

西武、群馬開催試合に“レジェンドOB”登場 松沼兄弟&平野謙氏がトークショー

[ 2018年8月13日 14:29 ] 野球

-

高岡商 31年ぶり16強 佐久長聖の追い上げかわす エース山田147球完投

[ 2018年8月13日 14:18 ] 野球

-

ロッテ オリオンズ50周年ユニホームに選手、監督が直筆メッセージ

[ 2018年8月13日 13:52 ] 野球

-

根尾から2発!沖学園 初出場でV候補苦しめた「相手は基本に忠実。その差ですかね」

[ 2018年8月13日 13:46 ] 野球

-

完敗認める沖学園・鬼塚監督「格の違い。ホレボレしながら見ていた」

[ 2018年8月13日 12:30 ] 野球

-

大阪桐蔭・西谷監督、甲子園通算51勝 横浜、帝京の名将に並ぶ

[ 2018年8月13日 12:22 ] 野球

-

大阪桐蔭・西谷監督、中盤まで主導権握れず「苦しい試合に」 沖学園は「しぶといチーム」

[ 2018年8月13日 12:16 ] 野球

-

Aロッド ダル批判後に初めてマドン監督と対面「ポジティブな話し合い」

[ 2018年8月13日 12:08 ] 野球

-

大阪桐蔭 春夏連覇へ底力10点で16強!根尾&藤原アベック弾 沖学園大健闘も及ばず

[ 2018年8月13日 11:37 ] 野球

-

マリナーズ 王者アストロズに4連勝スイープ 守護神ディアズが4戦連続セーブ

[ 2018年8月13日 10:58 ] 野球

-

パドレス牧田 メジャー再昇格即登板 1回無失点で試合締める

[ 2018年8月13日 10:18 ] 野球

-

元高知商監督・谷脇一夫氏 思い出す78年“逆転のPL”と明暗分けた初采配の差

[ 2018年8月13日 10:00 ] 野球

-

「バンビ」坂本佳一氏「人生の原点」41年ぶり聖地で笑顔 レジェンド始球式

[ 2018年8月13日 09:31 ] 野球

-

帝京で全国制覇、吉岡氏が懸念する甲子園後の「高校日本代表」のあり方

[ 2018年8月13日 09:30 ] 野球

-

【芝草宇宙の目】大会No・1は報徳・小園 プロで20年レギュラー張れる逸材

[ 2018年8月13日 09:10 ] 野球

-

マエケン リリーフに配置転換 守護神の戦線離脱で手薄なブルペン補う

[ 2018年8月13日 09:07 ] 野球

-

大谷“4度目の正直”8回2点タイムリーも…エンゼルス1点差で敗れる

[ 2018年8月13日 09:03 ] 野球

-

仙台育英・小濃 ソフトB上林から託された初安打かなわず…「必ず戻ってくる」

[ 2018年8月13日 08:40 ] 野球

-

大谷、第5打席で2点タイムリー!右腕ファミリアの初球捉えた

[ 2018年8月13日 08:32 ] 野球

-

【隠しマイク】22歳ソフトB栗原「フレッシュに」松田聖子“夏の扉”

[ 2018年8月13日 08:30 ] 野球

-

全国でも1%の確率なのに…高野連事務局長 早くも2度のタイブレークに驚き

[ 2018年8月13日 07:50 ] 野球

-

どうなる?タイブレーク満塁弾の公式記録 打点4も自責は「2」

[ 2018年8月13日 07:17 ] 野球

-

平野1回1安打無失点、Dバックス快勝貢献「勝って良かった」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

呪縛解いた巨人1番・重信 青木打法とおにぎり1日7食で猛打賞

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

巨人・今村 リベンジ4勝「しっかり攻めることができた」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

広島・福井 勝ち星遠く…「下でまた頑張るしかない」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

誠也 14日必ずM点灯じゃ 本拠G戦連勝止まった、意地の21号

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

ソフトB 柳田、復活逆転弾「いい感触」苦闘のチーム5割に戻した

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

ハム 高梨、6失点KO 深刻一発病…リーグワースト21被弾

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

バレ 逆転V28号 一走・山田哲“アシスト”でリーグトップ並ぶ

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト石川 7回まで完全も「そんなに信じていませんでした」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

中日・鈴木博 痛恨5敗目で2軍落ち 岩瀬や佐藤らが日替わり守護神に

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

オリ4連勝 中島、8年ぶりサヨナラ打 リプレー検証の末…「複雑な時間だった」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

ロッテ ドラ1安田、プロ初安打が同点打 指揮官「持ってる」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

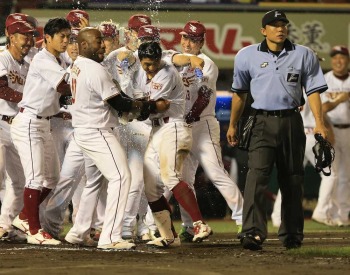

楽天 茂木、初のサヨナラ弾「素直にうれしい」桐蔭学園後輩から劇打

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

西武 総力戦もサヨナラ負け、辻監督さばさば「点取れなかった」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

DeNAソト また“外”まで飛ばした場外弾「勝ちに飢えていた」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

阪神ドラ1馬場 3回もたず…遠い初星 「勉強」4失点

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

阪神 連勝3で止まったけど…コイ倒に光!糸井&福留初アベック弾

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

阪神2番・北條 19戦連続出塁「切り替えて1本出た」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

100回で初!済美・矢野 逆転サヨナラ満弾 延長13回タイブレークが生んだドラマ

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

【甲子園ミラクル本塁打アラカルト】無安打から…延長10回サヨナラアーチ

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

済美・矢野両親も興奮 父「涙、汗、すべてで脱水しています」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

済美・山口直 エースの意地…魂の184球 11失点も「絶対に負けたくないと」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

済美OBヤクルト鵜久森「凄い」恩師・上甲氏の言葉引き継ぐ後輩

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

星稜悲劇…足つる選手続出 林監督「甲子園では地方大会にない消耗ある」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

“因縁の再戦”星稜・林監督と済美・中矢監督 松井5打席連続敬遠でも対戦

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

浦和学院 仙台育英に雪辱 教訓生かし4投手完封リレー

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

浦和学院・蛭間 腹式呼吸打法でダメ押し弾 森監督「勇気を与えてくれた」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

仙台育英 初戦連勝8で止まった 不祥事…甲子園の壁厚く

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

二松学舎大付“右打ちの右田”V撃「お立ち台は憧れだった」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

1年生捕手、二松学舎大付・山田 攻守で勝利導く「試合中、学年は関係ない」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

広陵 初戦で消えた…相手を上回る10安打もあと1本が出ず

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

“恐怖の7番”高知商・藤田 2戦連続3安打「僕が打てていればこういうゲーム」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

済美―星稜戦が劇的過ぎて…慶応・生井 12失点降板「入りにくかった」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

【レジェンド始球式】駒大苫小牧・本間篤史さん 06年の思い込めた“ハンカチ王子”

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

大谷 故障後初、66日ぶりブルペン 7割程度で23球「まずは良い形」

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球

-

ダル 15日に2度目の実戦形式「100%で」、順調ならマイナー戦へ

[ 2018年8月13日 05:30 ] 野球