監督生活56年目 “知将”大垣日大・阪口監督が大切にする「生きた言葉」

Photo By スポニチ

「思いもよらなかった」ことが、監督生活56年目の知将に初めての経験をさせた。大垣日大の阪口慶三監督は東邦(愛知)時代も含め過去8度、センバツへの出場が決まるたびに必ず、真っ先に選手たちへ一番に報告してきたが、今回はそれができなかったという。「涙がこぼれそうになることはあったけど、実際に涙で言葉にならないことはなかった。センバツなんて、東海大会の準決勝で負けてから考えもしなかったですから」。どれだけの大ベテランでも、甲子園は行っても行ってもまた行きたい場所。感極まってしまった。

10年ぶりのセンバツ出場となった指揮官の指導哲学の転換点となったのが、昭和最後のセンバツとなった88年。東邦の指揮官として、決勝で宇和島東(愛媛)に0―6と完敗し「あのとき、私にもう少し器量があったら優勝できていた。どこで負けたのか、最後の決勝戦を何度もテレビで見て、これは勝てんわというのがあった」。当時はものすごい形相で選手へ指示を出す様子から“鬼の阪口”とも形容されたが、そこから徐々に“仏の阪口”へと自己改革。平成最初の89年センバツでリベンジVを果たし、信じた道を歩んできた。

「“俺についてこい”という、これが私の若いときの野球。今は“褒めて育てる”。“甲子園に連れて行ってくれるかい?”という姿勢で子どもに接している。絶対叱らんかといったら、いかんものはいかんけれども、叱っておる中に、褒められとんじゃないかという言葉遣いがあるじゃない。そういう、僕を温かく見守ってくれているんだというね。それを88年のセンバツ以降、使うようになったんじゃないかな。これが本当の、高校野球の指導者じゃないかなと思う」

何より大事にするのは「生きた言葉」。そこに親しみやすさも加わって、目線は選手と同じ位置だ。「77歳だよ、もう。5月で78歳になる。そんなおじいちゃんが、若いときの姿でおること自体が良くない。時には叱るんですよ。指導者には威厳がないとダメですからね。その威厳は、若いときは“押さえつける”。上からの言葉で怒ったけど。今は全然そんなのではなくて“君らのおじいちゃんだよ”と。おじいちゃんと呼ばれても全然いい。例えばミーティングでは、子どもたちに“また同じ話か”と思わせるのは御法度。“生きた言葉”というのはそういうところ。部屋から出て行ったときに、子どもたちの笑い声が聞こえてくる、そういったミーティングがやりたいんですよ」。言葉で心を通わせ、キャッチボールすることこそ、行き着いた理想像だ。

今年の戦力にも手応えを感じている。エース左腕の五島幹士らベンチ入り予定の投手5人は、全員異なる腕の位置から投球する。本格派からアンダースローまで多士済々だ。「今年のチームはバントせえと言ったらできるからね」と、打線のつながりにも自信を見せる。

東海大会準優勝の聖隷クリストファーではなく、大垣日大が選出されたことが議論を呼んだが、選ばれた大垣日大には何の落ち度もない。全力で野球をするだけだ。頂点を知る指揮官が令和初となる聖地での采配でどんな生きた“言葉の魔法”をかけるのだろうか。(記者コラム・北野 将市)

2022年2月18日のニュース

-

DeNAドラ1小園健太、19日に今キャンプ2度目のブルペン入り

[ 2022年2月18日 21:47 ] 野球

-

DeNA19日、練習試合・中日戦、4番は打撃改革中の細川

[ 2022年2月18日 21:44 ] 野球

-

高校野球で「継続試合」導入 高野連理事会で決定 今春センバツから

[ 2022年2月18日 21:01 ] 野球

-

高校野球で新基準バット導入 事故防止で見直し 日本高野連理事会で決定

[ 2022年2月18日 20:45 ] 野球

-

中日・山本が“名人”川崎憲次郎氏からシュート伝授され手応え―「強いシュートがいった」

[ 2022年2月18日 19:53 ] 野球

-

前日本ハム・斎藤佑樹氏 新庄ビッグボスと初対面「愛のある方だなと思った」

[ 2022年2月18日 19:25 ] 野球

-

前日本ハム・斎藤佑樹氏 キャンプで異例の打撃投手「明日も投げる?」の質問に「多分、投げられない」

[ 2022年2月18日 19:23 ] 野球

-

前日本ハム・斎藤佑樹氏 指導者として現場復帰は「今の僕にはまだできない」

[ 2022年2月18日 19:02 ] 野球

-

前日本ハム・斎藤佑樹氏 打撃投手で気づいた!?万波の弱点は「僕のせいだと思うんですけど…」

[ 2022年2月18日 18:44 ] 野球

-

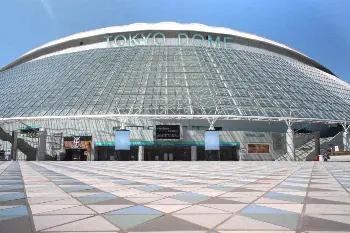

東京ドームワクチン接種事業に東京都も参加 18歳以上の全ての都内在住者が接種可能に

[ 2022年2月18日 18:13 ] 野球

-

楽天高田孝、開幕ローテ入りへ、あすの阪神戦先発 石井監督からアドバイスされる場面も

[ 2022年2月18日 16:59 ] 野球

-

ヤクルトベースボールアカデミー開校 スクール生募集

[ 2022年2月18日 16:27 ] 野球

-

エ軍禁止薬物の闇 あのナイスガイたちが…取材を通して感じた“経験したことのない驚き”

[ 2022年2月18日 15:58 ] 野球

-

前日本ハム・斎藤佑樹氏 キャンプで異例の打撃投手務める まだ肩痛残る中…「気持ちよくなっちゃって」

[ 2022年2月18日 15:43 ] 野球

-

昨季まで西武のニール ロッキーズとマイナー契約 西武では3年間で19勝

[ 2022年2月18日 15:37 ] 野球

-

ソフトバンク藤本監督 “ハイペース調整”の又吉に「少し抑え気味で」 19日から宮崎合流

[ 2022年2月18日 15:22 ] 野球

-

DeNA小深田「宮崎を抜き、4番を目指す存在」2軍仁志監督

[ 2022年2月18日 14:46 ] 野球

-

楽天 守護神松井裕、今季初実戦登板

[ 2022年2月18日 14:16 ] 野球

-

大商大 野球部の人工芝グラウンドが完成 ハード面より充実 富山監督「悲願の大学日本一が恩返し」

[ 2022年2月18日 13:45 ] 野球

-

野球博物館が「巨人強打者の系譜」 坂本、岡本のバットなど歴代強打者のバット展示

[ 2022年2月18日 13:42 ] 野球

-

プロ野球公式記録集「オフィシャルベースボールガイド2022」発売

[ 2022年2月18日 13:31 ] 野球

-

ロッテ井口監督、ビッグボスとの一戦に、朗希&小島の開幕投手候補ぶつける

[ 2022年2月18日 13:24 ] 野球

-

前日本ハム・斎藤佑樹氏「GAORA」ゲスト出演のため名護入り 新庄監督と新旧1番同士対面なるか

[ 2022年2月18日 13:11 ] 野球

-

DeNA・オースティンがインスタライブ開催

[ 2022年2月18日 13:03 ] 野球

-

西武の開幕投手は高橋に決定 2年連続2度目の大役 辻監督が通達

[ 2022年2月18日 12:30 ] 野球

-

エンゼルス元職員が有罪 急逝スカッグス氏に薬物提供 禁錮最低20年か

[ 2022年2月18日 12:16 ] 野球

-

ロッテ社会貢献活動で糸満の全小学生にオリジナルキャップ贈呈

[ 2022年2月18日 10:36 ] 野球

-

ロッテ 練習試合が雨天中止 糸満の体育館で練習 朗希も石垣島から合流

[ 2022年2月18日 09:34 ] 野球

-

【内田雅也の追球】いかなる打撃理論にも倚りかからない自分を持てるか

[ 2022年2月18日 08:00 ] 野球

-

ソフトバンクで絶賛奮闘中の「ゴリ!」井上朋也 愛称の理由分からずも毎日“ゴリゴリ”アピール

[ 2022年2月18日 07:45 ] 野球

-

監督生活56年目 “知将”大垣日大・阪口監督が大切にする「生きた言葉」

[ 2022年2月18日 07:30 ] 野球

-

日本ハム“木田画伯” 新米2軍監督助ける同学年コンビ

[ 2022年2月18日 06:10 ] 野球

-

【キャンプ隠しマイク】巨人・原監督「イロハのイの部分だよ」→「じゃあ、ハくらい教えようかな」

[ 2022年2月18日 06:00 ] 野球

-

巨人・堀田 最速153キロ!19年ドラ1→右肘手術で育成からローテ一直線

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

巨人・原監督 堀田の投球について「全てを糧とする人ですからね。まだまだ途上だから」

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

巨人・秋広 原監督からの助言受け4安打!「凄いいい感じ」

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

巨人・阿部コーチ 沖縄・伊江村の観光親善大使交付式 現役時代に自主トレ「すごくいいところです」

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・ドラ2池田 泥だらけ3安打 一塁を蹴ったところで転倒、守備でもダイブ

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・ドラ1松川 初の先発マスクに「緊張」も好リード&2試合連続安打

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

楽天ドラ2・安田 豪快「プロ1号」!東北のゴジラ早くも結果

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

楽天・西口 先発で3回無失点も反省 石井監督は「しっかり強いボールは投げていた」

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・塩見 古田流高め「目付け」で脱三振 3安打中2安打が追い込まれてから

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・大西 古田臨時コーチからの教え実践3者凡退

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

西武ドラ1・隅田 実戦デビューで2回零封 チェンジアップで渡部を空振り三振斬り

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

中日・大野雄 開幕投手へ順調アピール!今季初シート打撃で充実の28球「次からは結果求める」

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

中日・高橋周 大野雄から2年連続アーチにニンマリ「大野さんとは気が合う」、昨秋からの打撃改造に手応え

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

ソフトB・佐藤直 激アツ中堅争い走攻守で猛アピール「周りは気にしない。結果を残すしかない」

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

ソフトBのドラ1対決!松本が開幕ローテ入りへ好投3回無失点 正義は「テンポ悪い」不満の3回1失点

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

パワーだけじゃないよ!オリックス・杉本 右方向へ巧打「見かけによらず、小技の方が自信あるッス」

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

オリックス・ドラ1椋木 左内腹斜筋の筋損傷で離脱も「あせらずに一日でも早く戻れるように」

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

オリックス・平野佳 BP初登板でフォーク試投「落ち方悪くない」、ドラ7・小木田も新人一番乗りで登板

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・ドラ1達 ブルペンで57球 上沢直伝のナックルカーブに手応え

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・新庄監督 ドラ1達らを40分視察「ナイスボール」と声掛け

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・ドラ5畔柳 無回転フォーク解禁に稲葉GM「魔球」と絶賛

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

DeNA・東 チェンジアップの“二刀流”あずチェと笠チェに自信

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

DeNA・今永 左前腕の炎症で別メニュー 開幕までの復帰は微妙

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

広島・栗林 打者11人に3ボール一度もなし “人生初”の下半身強化が奏功「次はクイックを課題に」

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

広島ドラ1左腕・黒原 フォーム修正に試行錯誤「タイミングをズラさないと」19日に実戦デビュー

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

広島・大道 直球主体も制球抜群のカーブに手応え「緩急で幅を広げるには有効」

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

広島・育成の持丸&二俣が栗林打ちで自信「栗林さんのボールをはじけたら他の投手の球もはじける」

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

阪神 開幕投手争い本格化!“横一線”西勇、秋山、青柳、伊藤将の4人が19日からの実戦でアピール

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

阪神 新助っ投ケラーとウィルカーソンに朗報!入国制限の緩和決定で開幕1軍間に合うぞ

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

阪神・佐藤輝 3月台湾戦中止で侍デビューお預けも前向き 2年目開幕へ万全仕上げや

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

阪神・藤浪 19日楽天戦は剛腕から変幻へシフトチェンジ「より変化球の精度を求めていく」

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

阪神 チーム最年長・糸井「気合入りまくり」 若手とともにアメリカンノック参加

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

先発候補の藤浪に「今年はかなりやるんじゃないかな。そういうブルペンをしている」 阪神・矢野監督語録

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

【キャンプ虎番ルポ】共通点感じる矢野監督とJOCのスローガン「人間力なくして競技力向上なし」

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

専大の151キロ腕・菊地 ブルペンで50球「ドラフト1位指名が目標」

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

医療用麻薬提供のハービー 契約後に最低60試合の出場停止処分も

[ 2022年2月18日 05:30 ] 野球

-

MLB 6度目の労使交渉、わずか15分で終了 歩み寄りほとんどなし オープン戦開始は絶望的

[ 2022年2月18日 04:06 ] 野球

-

MLB新労使交渉難航 キャンプイン延期 18日6度目交渉予定

[ 2022年2月18日 04:00 ] 野球