33年前とは違う 洗練された仙台育英の“たくましさ”

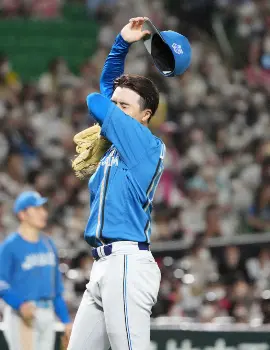

第104回全国高校野球選手権第13日・準決勝 仙台育英18―4聖光学院 ( 2022年8月20日 甲子園 )

Photo By スポニチ

【秋村誠人の聖地誠論】ついに決勝へたどり着いたというのに、仙台育英の選手たちは派手な喜びを見せなかった。同じ東北勢の聖光学院への思いか。それとも、まだ越えなければならない山が残っているからか。

校歌を歌い終え、一塁側アルプス席に向かって一礼してナインは両手を突き上げた。でも、それだけだ。淡々と、静かに球場を後にする。「まだ喜ぶのは早い」。そんな思いが誰の顔にもあふれている。試合後の振る舞いに、3度目の決勝へかける決意が見えた。

18―4。打線が19安打の猛攻で大量リードを奪えば、自慢の投手陣も3投手のリレーで決勝へ余力を残した。2回の11得点は同校1イニング最多得点記録だ。強打と投手力。持てる力を存分に見せつけた戦いぶりには、東北のチームの奥に秘めたたくましさが伝わってきた。

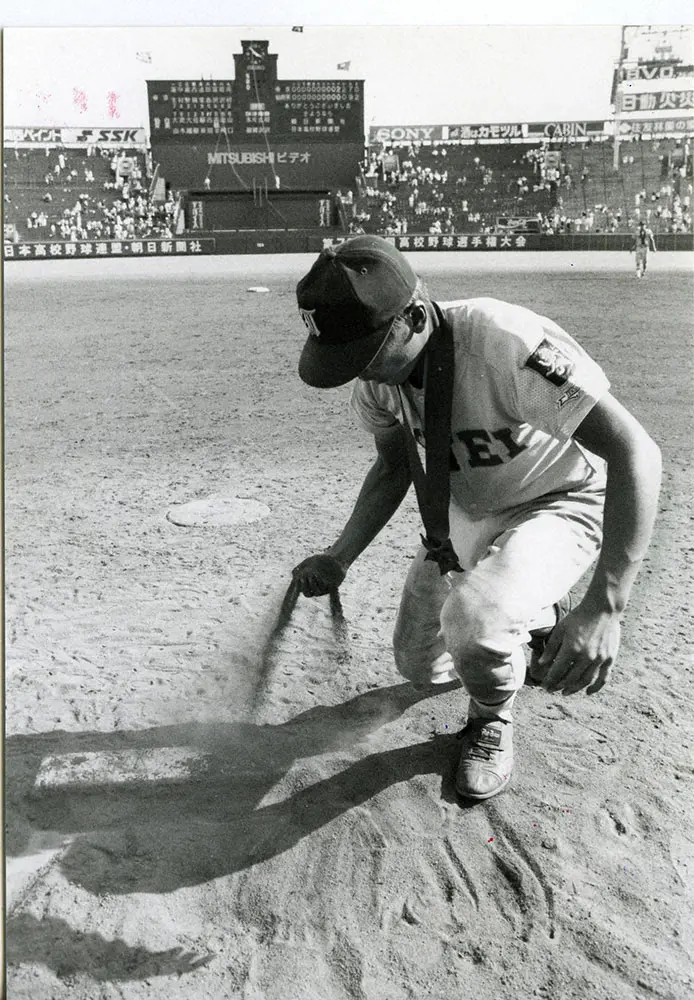

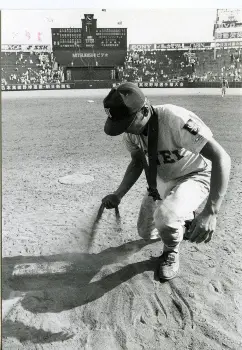

思えば、みちのくのたくましさを強烈に感じたのが33年前だ。あの夏も甲子園には浜風が吹き、銀傘に拍手の音が大きく反響していた。平成最初の夏の甲子園。名将・竹田利秋監督に率いられた仙台育英は、大黒柱の大越基が全6試合838球を一人で投げ抜き、延長戦となった決勝で帝京(東東京)に敗れた。現在の球数制限なら、決勝には投げられなかった球数だ。試合後のこと。竹田監督から「よくやったじゃないか。さあ、少しだけマウンドの土をもらってこい」と言われ、涙をこらえ、マウンドの土をユニホームのポケットに入れる大越の姿は忘れられない。

あの夏。「白河の関を越える日はそう遠くないな」と感じてから、もう33年がたち、元号も令和に変わった。仙台育英は15年にも決勝で東海大相模(神奈川)に敗戦。同じ宮城の東北も、光星学院(現八戸学院光星=青森)も、金足農(秋田)も決勝で分厚い壁にはね返された。だけど、この夏の仙台育英には「今度こそ」と思わせるたくましさを感じる。それは、33年前の泥くささとは違う。何か洗練されたようなたくましさと言えばいいのか。

何かの因縁か。決勝は33年前と同じ8月22日だ。相手は勢いに乗る下関国際。そして大越は今、下関国際と同じ山口県下関市の早鞆で監督を務めている。先輩たちが、みちのくの球児たちが流した涙が、笑顔に変わるのだろうか。(専門委員)

2022年8月21日のニュース

-

西武が夏期限定「ワイルドワイルドユニ」最終戦でリーグ60勝一番乗り 同ユニホームでつくった貯金数は…

[ 2022年8月21日 22:39 ] 野球

-

ヤクルト村上“3冠”キープ! デーゲームで2の0も、ナイターで佐野が4の0 熱き戦い続く

[ 2022年8月21日 22:39 ] 野球

-

藤川球児氏 首位ヤクルト猛追の2位DeNAの強さは「団結とかつながり…すごく脅威になります」

[ 2022年8月21日 22:30 ] 野球

-

DeNA三浦監督「いい形で戦えている」京山の一発「本人が一番びっくり」ハマスタ17連勝「最高の球場」

[ 2022年8月21日 22:25 ] 野球

-

鬼越・金ちゃん「山崎康晃登場!」 連勝街道のDeNAを現地観戦し歓喜「6連勝!ハマスタ17連勝!」

[ 2022年8月21日 22:13 ] 野球

-

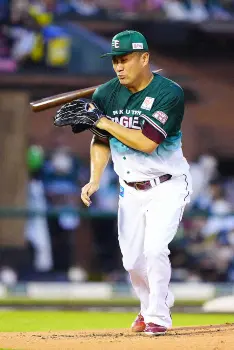

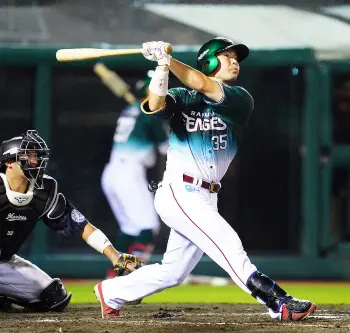

楽天オコエ、今季初のマルチ安打 先制ホームも

[ 2022年8月21日 22:09 ] 野球

-

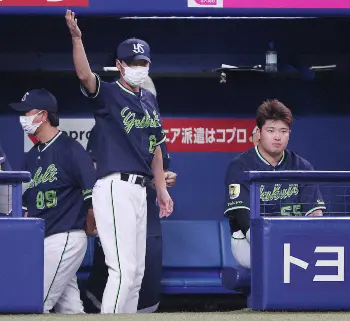

高津監督「打線がいい状態ではない」 今後は組み換えも「できることはすべてやりたい」

[ 2022年8月21日 21:55 ] 野球

-

DeNA 首位ヤに4差!今季初6連勝だハマスタ17連勝だ!史上最大逆転劇へ26日からホームで直接対決

[ 2022年8月21日 21:04 ] 野球

-

広島 横浜で3タテ…牧に3戦連発、投手・京山にも一発浴びる屈辱的な黒星でトホホ4連敗

[ 2022年8月21日 21:03 ] 野球

-

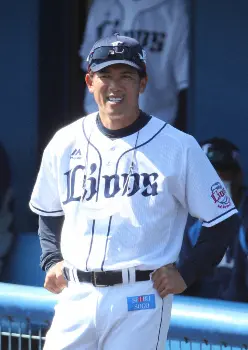

西武・松井稼頭央ヘッド PL学園時代は女性見るの禁止だった? 人気野球漫画をイチ推し「懐かしい」

[ 2022年8月21日 20:57 ] 野球

-

ロッテ・小島が不運9敗目 16度目零敗に井口監督「援護できなかった」

[ 2022年8月21日 20:28 ] 野球

-

西武、盤石投手リレーで陥落危機回避 本拠地大好きエンスが今季ベルーナD7勝目

[ 2022年8月21日 20:23 ] 野球

-

オリックス 西武戦3連勝スルリ…小刻み継投で食らいつくもラオウ不在打線が不発

[ 2022年8月21日 20:21 ] 野球

-

高校野球U18メンバーに推薦したい3人の「甲子園未出場組」 152キロ右腕、超大型下手投げ右腕ら

[ 2022年8月21日 20:20 ] 野球

-

ボールが出てこない…西武・山川珍安打にネット「打球強すぎてグラブに刺さった」

[ 2022年8月21日 20:16 ] 野球

-

楽天・藤平尚真が1434日ぶり白星 「長い間応援ありがとう」 6年目、15度目の先発で本拠地初勝利

[ 2022年8月21日 20:02 ] 野球

-

楽天・藤平尚真が1434日ぶり白星 今季4度目の先発で6回途中無失点 本拠地では初勝利

[ 2022年8月21日 19:41 ] 野球

-

DeNA牧が20号ソロ 入団1年目から2年連続20号は球団史上初「京山の躍動、援護できて良かった」

[ 2022年8月21日 19:07 ] 野球

-

DeNA 京山びっくりプロ1号 ハマスタ17連勝へ自ら援護 母校・近江の後輩の活躍にも刺激

[ 2022年8月21日 19:05 ] 野球

-

楽天 オコエの2戦連続安打から幸運な先制点

[ 2022年8月21日 18:41 ] 野球

-

阪神・大山 2年ぶり4安打固め打ち「勝ちに貢献できて良かった」新型コロナウイルス感染から完全復活

[ 2022年8月21日 18:34 ] 野球

-

新庄監督 ソフトバンクに4被弾で6連敗「ついでに7本くらい打たれておけばよかったのに(笑)」

[ 2022年8月21日 18:34 ] 野球

-

桑田コーチ シューメーカー登録抹消を明言 中継ぎで好投続く赤星を「そろそろ先発に戻してあげたい」

[ 2022年8月21日 18:30 ] 野球

-

DeNA楠本が初回に先制4号ソロ 「甘いボールを仕留めようと意識」

[ 2022年8月21日 18:26 ] 野球

-

巨人戦1547日ぶり勝利の阪神・才木「次は僕が藤浪さんにハッパを」

[ 2022年8月21日 18:25 ] 野球

-

ナイナイ岡村 「きょうもちゃんとウンチ拭いてから来ました」とパパぶり明かす

[ 2022年8月21日 18:23 ] 野球

-

阪神・近本、新型コロナウイルス感染から23日のDeNA戦で復帰へ チームに朗報

[ 2022年8月21日 18:20 ] 野球

-

4連勝の阪神・矢野監督、才木は「元々、期待の大きい投手」「火曜からは近本も帰ってくる予定」

[ 2022年8月21日 18:18 ] 野球

-

巨人・坂本勇人 1軍復帰後19打数2安打と苦しむ チームは今季初の6連敗で借金7

[ 2022年8月21日 18:17 ] 野球

-

ソフトバンク・和田 5回1失点で今季4勝目 中継ぎ陣に感謝「自分がヒーローではないと…」

[ 2022年8月21日 18:09 ] 野球

-

西武がオリ・椋木の連続無失点止めた!1回2/3でKO 山川初回適時打などで2点先制「打てて良かった」

[ 2022年8月21日 18:05 ] 野球

-

最下位転落危機に巨人・原監督「3連戦2点だもんね」 5点差で大勢「全然投げる機会がないもんでね」

[ 2022年8月21日 18:00 ] 野球

-

オリックス・椋木 デビューからの連続無失点記録「14回2/3」で止まる 2回途中2失点で降板

[ 2022年8月21日 17:53 ] 野球

-

巨人6連敗! 中日とついに1・5差に 23日から直接対決、100戦以上消化で最下位なら25年ぶり

[ 2022年8月21日 17:31 ] 野球

-

阪神 投打がかみ合い4連勝 才木は4年ぶりの巨人戦勝利

[ 2022年8月21日 17:31 ] 野球

-

ヤクルト競り負け…村上 2四球も6戦ぶり無安打で打率落とす

[ 2022年8月21日 17:20 ] 野球

-

阪神2軍 マルテが右脚の張りから39日ぶりに実戦復帰 先発は今月1日以来の登板となる森木

[ 2022年8月21日 17:19 ] 野球

-

ソフトバンク野村勇 2本塁打で10号到達に「絶対打ってやろうと…光栄」 球団新人本塁打記録に並ぶ

[ 2022年8月21日 17:14 ] 野球

-

【ファーム情報】日本ハム畔柳が2回無失点 巨人ウォーカーは1号ソロ ソフトB千賀は4回無失点

[ 2022年8月21日 16:58 ] 野球

-

ソフトバンクが3連勝で首位猛追 野村勇が2発!球団新人本塁打記録に並ぶ 先発・和田は今季4勝目

[ 2022年8月21日 16:56 ] 野球

-

巨人・岡本和真がバックスクリーン右へ24号ソロ 53年ぶり屈辱を阻止

[ 2022年8月21日 16:48 ] 野球

-

新庄監督ガックリ 今季3度目の6連敗で“ワースト更新”借金22 先発・加藤が3被弾

[ 2022年8月21日 16:46 ] 野球

-

阪神 先発・才木 18年8月8日以来、4年ぶりの巨人戦で好投 6回1/3を4安打1失点

[ 2022年8月21日 16:45 ] 野球

-

ソフトバンク野村勇が2本塁打で10号到達 1939年鶴岡の球団新人本塁打記録に並ぶ

[ 2022年8月21日 16:36 ] 野球

-

楽天オコエ、2戦連続スタメン 「6番・中堅」前日の7番から1つ繰り上がり

[ 2022年8月21日 16:35 ] 野球

-

巨人デラロサ 79日ぶり1軍登板、MAX155キロ披露も1回1失点で好結果残せず

[ 2022年8月21日 16:23 ] 野球

-

ロッテ 8・26楽天戦でフリーアナウンサー袴田彩会が始球式

[ 2022年8月21日 16:19 ] 野球

-

巨人シューメーカー、2カ月ぶり勝利ならず 初回2失点、5回途中10安打3失点KO

[ 2022年8月21日 15:44 ] 野球

-

3Aバファローの筒香が移籍後初アーチとなるソロ本塁打 2安打2打点

[ 2022年8月21日 15:21 ] 野球

-

DeNA・三浦監督、“高校生記者”に「鋭い質問ですね」 筒香日本復帰なら…

[ 2022年8月21日 15:13 ] 野球

-

エンゼルス大谷 2安打も自打球でヒヤリ 日本時間22日の登板は指揮官「大丈夫」

[ 2022年8月21日 15:05 ] 野球

-

ソフトバンク千賀 2軍戦で実戦復帰 最速158キロ!!4回1安打無失点 藤本監督「今日投げたら合流」

[ 2022年8月21日 14:45 ] 野球

-

オリ・梵コーチ、新型コロナウイルス陽性

[ 2022年8月21日 14:40 ] 野球

-

【甲子園】下関国際・仲井 ノースロー調整で気合い「勝たないといけない場所」

[ 2022年8月21日 14:30 ] 野球

-

阪神・佐藤輝のバットが観客席へ 珍アナウンス「バットが飛んでくることがありますので、ご注意ください」

[ 2022年8月21日 14:16 ] 野球

-

DeNA 楽天からトレード移籍の森原が新型コロナウイルス陽性 発熱の症状 知野はチームに合流

[ 2022年8月21日 13:55 ] 野球

-

阪神・才木 4年ぶりに巨人戦先発

[ 2022年8月21日 13:27 ] 野球

-

日本ハム・野村 左脇腹の違和感で出場選手登録抹消 新庄監督「先のことを考えて」

[ 2022年8月21日 13:25 ] 野球

-

藤浪の先輩、大阪桐蔭主将「ミノルマン」が抱く「世界一の打撃指導」の夢、古武術も参考に米国進出へ

[ 2022年8月21日 12:31 ] 野球

-

【21日プロ野球みどころ】広島・西川「夏男」のバットがチーム浮沈の鍵握る

[ 2022年8月21日 11:00 ] 野球

-

ヤンキース19試合15敗 ブーン監督が会見テーブルを怒りの平手打ち、マイクとペットボトルが跳び上がる

[ 2022年8月21日 08:50 ] 野球

-

【内田雅也の追球】チームの粘り呼ぶ貴重な四球 木浪が梅野が“つなぎ役”果たした

[ 2022年8月21日 08:00 ] 野球

-

高校野球は「人」に全権が託されている 名勝負彩る審判員の「精度」

[ 2022年8月21日 08:00 ] 野球

-

【高校野球 名将の言葉(17)済美・上甲正典監督】「夢叶うまで挑戦」

[ 2022年8月21日 07:45 ] 野球

-

【あの甲子園球児は今(17)PL学園・井上大樹】“最後の勝利投手と敗戦投手”が感じるPL学園の重み

[ 2022年8月21日 07:30 ] 野球

-

阪神 藤浪が“投げる理由” 完全復活告げる433日ぶり勝利の裏に家族への感謝の思い

[ 2022年8月21日 07:00 ] 野球

-

阪神・藤浪 悪夢にうなされた日々との決別「いい一日だった」手応えの2試合連続無四死球

[ 2022年8月21日 07:00 ] 野球

-

【隠しマイク】西武・エンス 日本風のカレーライスが大好物「家でも料理したいね」

[ 2022年8月21日 06:15 ] 野球

-

日本ハム・上沢が骨折からの復帰登板で4年ぶり8失点 「エネルギー不足感じた」と悔やむ

[ 2022年8月21日 06:00 ] 野球

-

日本ハム・佐藤 セーフティースクイズは決めたが満塁で悔しい三振

[ 2022年8月21日 06:00 ] 野球

-

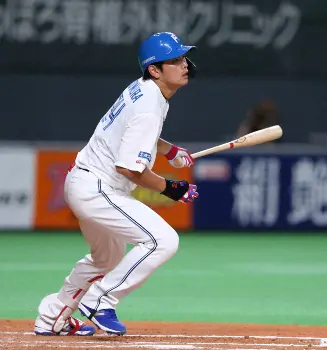

ヤクルト・村上、ついに3冠!2発含む3安打で打率トップ.329 令和初の偉業「狙いたい」キッパリ

[ 2022年8月21日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・原 自己最多7勝目!左腕に死球も痛みに耐え力投

[ 2022年8月21日 05:30 ] 野球

-

DeNA 今季初5連勝でハマスタ16連勝!!代打・伊藤V打「心は熱く頭は冷静に」

[ 2022年8月21日 05:30 ] 野球

-

DeNA・佐野、適時二塁打含む2安打も打率トップ陥落…

[ 2022年8月21日 05:30 ] 野球

-

楽天・マー君、仙台育英にエール勝「決勝も頑張って」 05年“津軽海峡越え”果たした男7回2失点7勝

[ 2022年8月21日 05:30 ] 野球

-

楽天・島内、胸張るV弾「いつも以上に集中力を持ってやった」

[ 2022年8月21日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・ロメロ突然崩れ連勝ストップ 井口監督「取った後、抑えればこっちに流れが来るのに」

[ 2022年8月21日 05:30 ] 野球

-

巨人 今季3度目5連敗…投打かみ合わず阪神に2年連続負け越し 原監督「現実は現実」

[ 2022年8月21日 05:30 ] 野球

-

巨人・丸 2球団で100号達成!チームトップタイ23号

[ 2022年8月21日 05:30 ] 野球

-

巨人・高橋尚成臨時コーチ 3週間指導終え「充実した時間」

[ 2022年8月21日 05:30 ] 野球

-

西武 今季13度目零敗…21日にも首位陥落危機も辻監督「これからが本当の戦い」

[ 2022年8月21日 05:30 ] 野球

-

西武・森 国内FA権取得も「日本一を目指し、目の前の試合に集中」

[ 2022年8月21日 05:30 ] 野球

-

赤星憲広氏 技術と状況判断が素晴らしい!!阪神・島田のセーフティーバント

[ 2022年8月21日 05:15 ] 野球

-

阪神・大山がコロナ復帰後7打席目で初安打 矢野監督もひと安心「1本出たんで落ち着いてやれる」

[ 2022年8月21日 05:15 ] 野球

-

阪神・佐藤輝 巨人粉砕弾で今年も藤浪をアシスト 自己最長の4戦連続打点「長く続けられるように」

[ 2022年8月21日 05:15 ] 野球

-

阪神・島田 巨人にトドメ刺したバント安打 今季8度目リーグ単独トップ独走「いい追加点になった」

[ 2022年8月21日 05:15 ] 野球

-

エンゼルス大谷 2試合ぶりのマルチ安打

[ 2022年8月21日 04:51 ] 野球

-

中日・小笠原 村上の2発に沈む…立浪監督「2本打たれたらあかんですね」チームも3連勝ならず

[ 2022年8月21日 04:45 ] 野球

-

ソフトバンク 4回一挙7点で首位・西武に0.5差肉薄 コロナ禍で緊急昇格のガルビス同点打、佐藤直V弾

[ 2022年8月21日 04:45 ] 野球

-

広島、終盤に見せた打線の奮起が離脱者続出の投手陣救うカギ 3連敗で3位・阪神に1・5差の正念場

[ 2022年8月21日 04:45 ] 野球

-

オリ・宮城 8回零封で8勝目 初完封したかったけど…中嶋監督から「由伸さんじゃないからダメ」

[ 2022年8月21日 04:45 ] 野球

-

33年前とは違う 洗練された仙台育英の“たくましさ”

[ 2022年8月21日 04:06 ] 野球

-

仙台育英 大量18点で白河の関越え王手 東北勢初の優勝へ、22日の決勝で下関国際と激突

[ 2022年8月21日 04:06 ] 野球

-

仙台育英 145キロ5人衆の2枚温存 万全で決勝戦へ 「勝利と育成」両立

[ 2022年8月21日 04:06 ] 野球

-

聖光学院・小原孝大君は、主将・赤堀君を二人三脚でサポートした「日本一のメンバー外」

[ 2022年8月21日 04:05 ] 野球

-

球数制限まであと12球 聖光・佐山、6回130球の熱投も無念降板

[ 2022年8月21日 04:05 ] 野球

-

聖光学院 堅守にほころび…東北勢初優勝の挑戦権逃す 2回に大量11失点

[ 2022年8月21日 04:05 ] 野球

-

勢い止まらぬ下関国際、山口県勢64年ぶりVかけ決勝へ! 好救援・仲井「気を引き締め戦いたい」

[ 2022年8月21日 04:04 ] 野球

-

また難敵撃破し決勝進出の下関国際 森は近江・山田の148キロ振り抜き、名誉挽回の決勝打

[ 2022年8月21日 04:04 ] 野球

-

近江の捕手・大橋大翔君、最高の舞台で高校野球生活に幕 “次の目標”はプロの山田君を応援すること

[ 2022年8月21日 04:03 ] 野球

-

近江、準決勝で散る エースで4番で主将の山田 思いこみ上げ涙「ありがとう…憧れた甲子園」

[ 2022年8月21日 04:03 ] 野球

-

福島敦彦氏 近江、難しかった山田君の継投タイミング「もう少し早い段階でもよかったが…」

[ 2022年8月21日 04:03 ] 野球

-

「3回戦再試合」東北VS東北生活文化大高 8・31に非公式試合

[ 2022年8月21日 04:00 ] 野球

-

国体出場校12→8に 3連戦回避へ 仙台育英、下関国際など出場

[ 2022年8月21日 04:00 ] 野球

-

エンゼルスが大谷のWBC出場投打ともに認める GM「阻むつもりはない。サポートする」

[ 2022年8月21日 02:30 ] 野球

-

エンゼルス・トラウトが1カ月ぶり戦列復帰 2番・大谷の後で1安打

[ 2022年8月21日 02:30 ] 野球

-

WBC米代表監督にデローサ氏就任 09年第2回大会には選手として出場

[ 2022年8月21日 02:30 ] 野球

-

カブス・誠也、反撃ののろし上げるフェンス直撃二塁打 乱打戦制し4連勝

[ 2022年8月21日 02:30 ] 野球