ついに白河の関を越えた大旗 “野球不毛の地”球児たちの躍進を探る「東北野球の底上げ」2つの柱

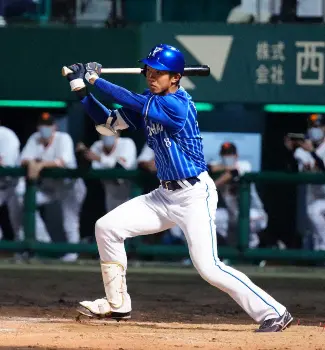

Photo By スポニチ

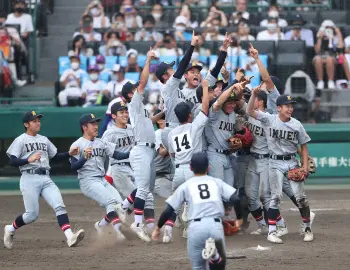

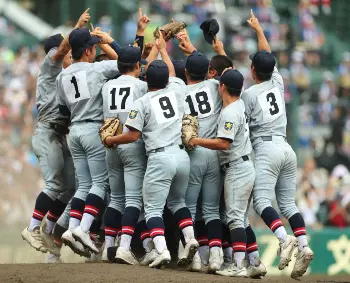

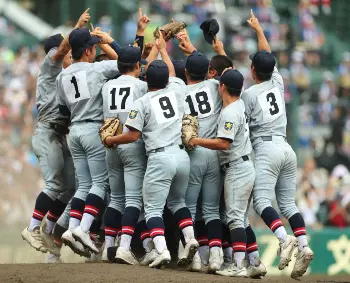

いかにして東北の悲願が成し遂げられたのか。1915年の夏の第1回大会から108年目の春夏通じての全国初制覇。東北勢はここ10年で6県全てがベスト8入りを経験するなど着実に力をつけてきた。東北球児たちの躍進を探る「東北野球の底上げ」に迫った。

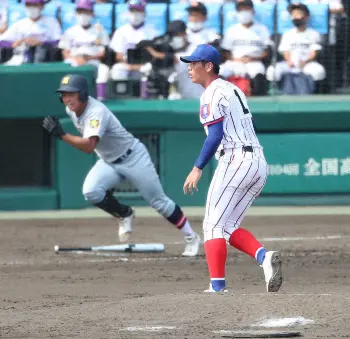

甲子園での優勝になかなか届かなかったが、東北各校の地力は上がっていた。特に最近では、11、12年の光星学院(現八戸学院光星=青森)、15年の仙台育英(宮城)、18年の金足農(秋田)と4度の準優勝。北国という地理的な不利を覆し、ついに日本一までたどり着いた。

各県で強化育成への取り組みが進んでいた。宮城県高野連は「東北で最初に日本一になろう」のかけ声のもと、18年に組織改革を敢行。約20人からなる「強化育成部」を発足させ、県内から東北高校野球のレベルアップを図った。同高野連の松本嘉次理事長(55)は「今年の夏を見ても、6校中5校が初戦突破した。東北の強さが表れた」と手応えを口にする。この強化育成の2つの柱が「指導者」と「選手」だった。

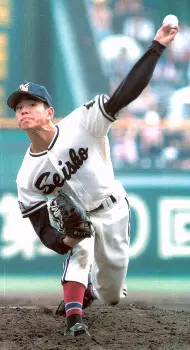

選手強化の面では、県内の4地区(南部、中部、東部、北部)ごとに、社会人チームや大学生を講師とする技術講習会を開催。大学では全日本大学野球選手権で3度の優勝を誇る東北福祉大、社会人では13年の都市対抗で8強入りした日本製紙石巻といった強豪チームの選手が、球児に技術指導を施してきた。

さらに、指導者に対しては主に年1回、全国でも有名な指導者を招いた講演会を実施。智弁和歌山の高嶋仁元監督や、日大三(西東京)の小倉全由監督ら優勝経験のある指導者から、甲子園で勝つための心構えや練習のノウハウを授かり、指導者の強化も図った。

避けて通れない冬場、グラウンドでの練習が行えないことで生じる実戦不足。克服には県をまたぎ、東北一丸で取り組んだ。09年に「みちのくフレッシュBリーグ」が発足。聖光学院(福島)に加え、日大山形、東海大山形、盛岡大付、一関学院(岩手)、聖和学園(宮城)の6校が参加し、1、2年生主体のBチームが各校2試合ずつのリーグ戦を実施。11年には秋田中央が中心となった「東北レボリューションBリーグ」も始まった。

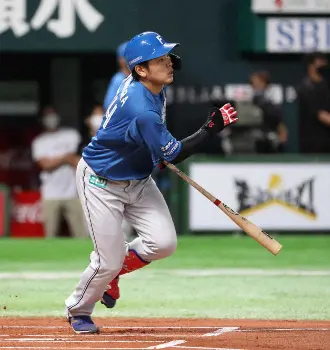

ブルージェイズ・菊池や、エンゼルス・大谷、今季28年ぶりの完全試合を達成したロッテ・佐々木朗らプロ野球、メジャーで戦う選手を続々と輩出。東北の野球少年は高い目標を実感し、組織的な取り組みが育成を後押しした。「東北が切磋琢磨(せっさたくま)しながらやってきた。6県のレベルは上がっていると思います」と宮城県高野連の松本理事長。かつて野球不毛の地とまで呼ばれた「甲子園で勝てない東北」は、もう過去のものとなった。(スポニチ高校野球取材班)

2022年8月22日のニュース

-

ついに白河の関を越えた大旗 “野球不毛の地”球児たちの躍進を探る「東北野球の底上げ」2つの柱

[ 2022年8月22日 21:05 ] 野球

-

仙台育英OBの阪神勢も喜びの声 熊谷「大変誇らしい」、馬場「元気をもらった」

[ 2022年8月22日 21:02 ] 野球

-

【甲子園】下関国際・坂原秀尚監督誕生のきっかけは…隣の大学に在学中に出した「手紙」

[ 2022年8月22日 20:35 ] 野球

-

【甲子園】下関国際“坂原野球”の原点 雑草刈り、トイレ掃除…「人間として大きくなれ」

[ 2022年8月22日 19:55 ] 野球

-

宮城出身の狩野英孝 仙台育英の初優勝に「熱くなりました」試合中には満塁弾に興奮ツイート

[ 2022年8月22日 19:49 ] 野球

-

【甲子園】仙台育英・須江監督の家族も喜びいっぱい 絵菜夫人「一瞬でもゆっくりさせてあげたい」

[ 2022年8月22日 19:34 ] 野球

-

ソフトバンク 柳田、周東、牧原ら新型コロナ陽性判定 柳田は喉に違和感

[ 2022年8月22日 19:28 ] 野球

-

首位・西武はエース高橋が23日ロッテ戦先発「負けられない試合が続く。ゼロを積み重ねていきたい」

[ 2022年8月22日 19:15 ] 野球

-

【甲子園】満塁弾の仙台育英・岩崎 病気乗り越え「甲子園という舞台で恩返しできた」すべての人に感謝

[ 2022年8月22日 19:11 ] 野球

-

楽天マー君が甲子園初優勝の仙台育英を祝福「最後の最後までお疲れ様でした!」

[ 2022年8月22日 19:06 ] 野球

-

【甲子園】仙台育英の甲子園制覇にOBのロッテ平沢&西巻も歓喜「感動ありがとう」

[ 2022年8月22日 18:36 ] 野球

-

楽天・石井監督が東北勢初Vの仙台育英を祝福「勇気をもらった。今後は僕たち楽天の番です」

[ 2022年8月22日 18:32 ] 野球

-

【甲子園】コロナ乗り越え全48試合消化 宝馨会長「皆様のご理解、ご協力のたまもの」

[ 2022年8月22日 18:30 ] 野球

-

【甲子園】22年夏の大会傾向は「つなぎ」 仙台育英の時代変える戦い

[ 2022年8月22日 18:25 ] 野球

-

【甲子園】「青春ってすごく密なので」仙台育英・須江監督の言葉に感動の声続出「涙腺が崩壊した」

[ 2022年8月22日 18:18 ] 野球

-

【甲子園】仙台育英が7年前のリベンジ? 監督&選手の感動的ハグ

[ 2022年8月22日 18:17 ] 野球

-

12年選抜準優勝で怒られた光星学院ナイン 総監督から「ローマは一日にして成らず」の言葉

[ 2022年8月22日 18:10 ] 野球

-

斎藤佑樹氏“感涙”決勝テレビ解説にネット称賛「神解説」「コメントにも泣ける」「あまりにも癒し枠」

[ 2022年8月22日 18:08 ] 野球

-

西武・内海の引退セレモニーを9・19楽天戦で開催 この日出場選手登録を抹消

[ 2022年8月22日 18:00 ] 野球

-

【甲子園】仙台育英を初の頂点に導いた「5本の矢」 最多投球数は斎藤蓉の213球、全員がエース級

[ 2022年8月22日 17:57 ] 野球

-

巨人の外国人育成選手、デラクルーズとティマが甲子園で“同級生”を応援

[ 2022年8月22日 17:45 ] 野球

-

U18メンバーに近江・山田、高松商・浅野ら 甲子園不出場組では履正社・光弘ら選出

[ 2022年8月22日 17:43 ] 野球

-

斎藤佑樹氏「時代が変わっている」全試合を継投で決勝進出した両チームに「ピッチャーが潤沢」「衝撃」

[ 2022年8月22日 17:35 ] 野球

-

【甲子園】仙台育英OBも白河の関越え万感!巨人・橋本到氏「まさか母校が成し遂げてくれるとは」

[ 2022年8月22日 17:33 ] 野球

-

【甲子園】中日・郡司 15年夏準Vから7年…後輩が悲願達成に万感 「初優勝は絶対、仙台育英だと」

[ 2022年8月22日 17:32 ] 野球

-

【甲子園】89年仙台育英で準Vの大越基さん 母校の優勝に「うらやましい。悔しいというか不思議な感覚」

[ 2022年8月22日 17:28 ] 野球

-

【22日の公示】DeNA・梶原、オリックス・椋木、ソフトバンク・黒瀬が特例2022で抹消

[ 2022年8月22日 17:23 ] 野球

-

【甲子園】仙台育英の先発・斎藤蓉はアルプスの部員へ「皆のおかげで優勝できたよ、ありがとう!」と感謝

[ 2022年8月22日 17:20 ] 野球

-

【甲子園】「カードゲーム事件」紹介の人気解説者退任 大矢正成氏「夢のような時間でした」

[ 2022年8月22日 17:19 ] 野球

-

【甲子園】下関国際、胸張れ準V 涙の山下主将 坂原監督が明かす、入部直後異例の「主将指名」した理由

[ 2022年8月22日 17:05 ] 野球

-

【甲子園】金足農で18年夏準Vの吉田輝星「やるのは育英しかないと思っていた」 東北勢初Vに歓喜

[ 2022年8月22日 17:04 ] 野球

-

【甲子園】仙台育英・佐藤悠斗主将 両親に「今までありがとう!」異例の呼びかけにアルプスの母も呼応

[ 2022年8月22日 17:02 ] 野球

-

【甲子園】71年に磐城で準V田村隆寿さん「チャンスがあると思っていた」 小さな大投手も東北勢初V祝福

[ 2022年8月22日 16:55 ] 野球

-

【甲子園】仙台育英・須江監督 宮城、東北に「おめでとうございます」コロナ禍で「全国の高校生に拍手を」

[ 2022年8月22日 16:48 ] 野球

-

甲子園から約632キロ離れた仙台育英・宮城野校舎PVも大拍手

[ 2022年8月22日 16:47 ] 野球

-

【甲子園】下関国際・坂原秀尚監督が選手をねぎらう様子にネットも感動

[ 2022年8月22日 16:44 ] 野球

-

【甲子園】悲願の東北勢初V! 太田幸司氏「呪縛から解き放たれた」 三沢で18回再試合の激闘から53年

[ 2022年8月22日 16:32 ] 野球

-

最下位転落危機の巨人 中日との直接対決3連戦初戦はエース菅野が先発 82日ぶり白星なるか

[ 2022年8月22日 16:27 ] 野球

-

【甲子園】仙台育英が涙の初優勝!東北勢13度目挑戦で大旗、悲願の「白河の関越え」宮城県勢初の満弾

[ 2022年8月22日 16:24 ] 野球

-

【甲子園】下関国際初優勝ならず 仙台育英に敗れる エース古賀、仲井継投も力尽く

[ 2022年8月22日 16:24 ] 野球

-

仙台育英アルプス、聖光学院の思い受けて急きょ「キセキ」演奏…「GReeeeN」もメッセージ

[ 2022年8月22日 16:06 ] 野球

-

巨人 前日3カ月ぶり1軍復帰の広岡を登録抹消 シューメーカー、石川も

[ 2022年8月22日 16:04 ] 野球

-

11月の侍ジャパン強化試合 日本ハム・巨人戦はデーゲーム オーストラリア戦はナイターで開催

[ 2022年8月22日 16:02 ] 野球

-

【甲子園】決勝戦で飛び出した!仙台育英・岩崎が満塁弾 同校今大会初アーチ 決勝では14年ぶり

[ 2022年8月22日 15:59 ] 野球

-

楽天が9月11日のロッテ戦で呪術廻戦とコラボイベント実施 描き下ろしの限定グッズも販売

[ 2022年8月22日 15:36 ] 野球

-

【甲子園】仙台育英の先発・斎藤蓉が7回もマウンドへ 同校投手陣の今大会最長は5イニング

[ 2022年8月22日 15:30 ] 野球

-

阪神 才木の出場選手登録を抹消、ローテ谷間の28日中日戦にはドラ1右腕の森木が浮上

[ 2022年8月22日 15:12 ] 野球

-

【甲子園】先制は仙台育英 4番・斎藤陽が右前適時打 「東北の悲願」へ5回にも2点

[ 2022年8月22日 14:54 ] 野球

-

日本ハム・野村 左腹斜筋肉離れ 全治6週間の見通し

[ 2022年8月22日 14:09 ] 野球

-

阪神 からあげ祭第二弾に史上最大9店舗が集結!グルメ大使のNMB48・川上千尋らが盛り上げる

[ 2022年8月22日 14:06 ] 野球

-

【甲子園】初優勝を懸けた決勝は左腕対決! 仙台育英は斎藤蓉、下関国際は古賀が先発マウンドへ

[ 2022年8月22日 13:25 ] 野球

-

コロナ離脱の阪神・近本が練習、矢野監督ら見守る中で打撃練習 23日1軍復帰へ

[ 2022年8月22日 12:31 ] 野球

-

ドジャース移籍のギャロが三塁打、本塁刺殺と攻守に躍動 ヤンキース時代とのメンタルの違いに言及

[ 2022年8月22日 11:20 ] 野球

-

【あの甲子園球児は今(18)京都成章・古岡基紀】クラブで再びマウンドに「今なら松坂に勝てるんじゃ…」

[ 2022年8月22日 08:30 ] 野球

-

【内田雅也の追球】才木に見る村山実の面影 降板時の拍手、「打倒巨人」の快感知ったことだろう

[ 2022年8月22日 08:00 ] 野球

-

【高校野球 名将の言葉(18)天理・橋本武徳監督】選手の心理見透かし、力信じ「ぼちぼちいこか」

[ 2022年8月22日 08:00 ] 野球

-

オリックス チーム浮沈の鍵握る大型遊撃手 紅林は器も胃袋もデカい

[ 2022年8月22日 08:00 ] 野球

-

エンゼルス・ネビン監督代行 胃腸炎で途中交代の大谷に「スーパーマンと呼ぶが、彼が人間だと示す一例」

[ 2022年8月22日 07:32 ] 野球

-

一礼し、心の中で“お願いします” 快投でも、苦投でも、阪神・才木が欠かさない儀式

[ 2022年8月22日 07:10 ] 野球

-

中学時代はお菓子禁止!!ソフトB・野村勇 パンチ力の礎は将来見据えた家族の徹底した食事管理

[ 2022年8月22日 07:00 ] 野球

-

レンジャーズ・有原が今季初勝利、昨年4月以来のメジャー3勝目 7回途中無失点の好投

[ 2022年8月22日 06:55 ] 野球

-

【エンゼルス・大谷と一問一答】胃腸炎の症状は朝から「直前だったのでいくしか…」「単純な疲れなのか」

[ 2022年8月22日 06:39 ] 野球

-

【隠しマイク】投打に活躍のDeNA・京山「打撃は得意ということで」と聞かれ「いや、それはやめて」

[ 2022年8月22日 06:05 ] 野球

-

日本ハム 6連敗の中で松本剛が2戦連続2安打 打率.356は骨折離脱前を上回る

[ 2022年8月22日 06:00 ] 野球

-

日本ハム・古川裕 地元福岡で和田撃ち2安打&好走塁も

[ 2022年8月22日 06:00 ] 野球

-

日本ハム 今季3度目6連敗…加藤は自己ワーストタイ1試合3被弾、新庄監督「やられましたね」

[ 2022年8月22日 06:00 ] 野球

-

エンゼルス・大谷 4回3失点降板、5回に代打出され11勝目ならず ウイルス性胃腸炎と発表

[ 2022年8月22日 05:39 ] 野球

-

DeNA・京山 プロ1号&2勝!番長初6連勝&ハマスタ17連勝で首位ヤクルトと4差

[ 2022年8月22日 05:30 ] 野球

-

槙原寛己氏 DeNA・京山の内角への強気カットボール 村上斬りにも期待大

[ 2022年8月22日 05:30 ] 野球

-

DeNA・牧 球団初の入団1年目から2年連続20号!同学年投手・京山弾が刺激「まずいな」

[ 2022年8月22日 05:30 ] 野球

-

DeNA守護神・山崎200セーブ王手「ここまで来られたのも仲間のおかげ」三浦監督も絶賛

[ 2022年8月22日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト 四球響き失点…2位・DeNAとのゲーム差4に縮まる 高津監督「2つの四球は大きかった」

[ 2022年8月22日 05:30 ] 野球

-

巨人 今季最悪6連敗…47年ぶりの最下位危機に原監督「今が頑張りどき」

[ 2022年8月22日 05:30 ] 野球

-

西武 勝って首位守る!柘植 8試合ぶり先発で打って守って躍動

[ 2022年8月22日 05:30 ] 野球

-

楽天・藤平が5回1/3零封で1434日ぶり白星「自分の野球人生の中で、とても印象深い一日」

[ 2022年8月22日 05:30 ] 野球

-

2戦連続でスタメンの楽天・オコエが今季初マルチ 2軍での好調さ買われ前日に1軍昇格

[ 2022年8月22日 05:30 ] 野球

-

ロッテ 1安打で零敗、小島は6回1失点も援護なく9敗目 チームは2連敗で借金6

[ 2022年8月22日 05:30 ] 野球

-

阪神 梅ちゃんバズーカ&今季3度目猛打賞で才木アシスト 矢野監督「初回の盗塁アウトで流れが来た」

[ 2022年8月22日 05:15 ] 野球

-

佐藤輝から受ける刺激 巨人戦1547日ぶり勝利の阪神・才木、4番の輝きに負けない87球の力投

[ 2022年8月22日 05:15 ] 野球

-

阪神・島田が貴重な“中押し点” 夏に強い!8月の月間打率.360 チャンスも強い!得点圏打率.400

[ 2022年8月22日 05:15 ] 野球

-

阪神・岩崎 6試合ぶり登板できっちり3人斬り 矢野監督「しっかり投げてくれた」

[ 2022年8月22日 05:15 ] 野球

-

本領発揮だ!阪神・大山 今季初4安打&復帰後初適時打 満塁でダメ押し打「そこはなんとしても」

[ 2022年8月22日 05:15 ] 野球

-

近本 23日から合流!阪神 全員集合でラストスパート 矢野監督「さらなるプラスになる」

[ 2022年8月22日 05:15 ] 野球

-

阪神・佐藤輝 生え抜き41年ぶり2年目70打点で巨人3連破 長期ロード中の東京D・3連勝は球団初

[ 2022年8月22日 05:15 ] 野球

-

阪神・森木 あるぞ!28日中日戦で1軍デビュー 2軍戦は5回無失点の快投「うまく組み立てられた」

[ 2022年8月22日 05:10 ] 野球

-

【阪神・平田2軍監督語録】5回1安打8奪三振の森木を絶賛「全くブランクを感じさせない素晴らしい投球」

[ 2022年8月22日 05:10 ] 野球

-

好調DeNA 23日からの虎3連戦先発は今永、浜口、ロメロが濃厚

[ 2022年8月22日 05:00 ] 野球

-

広島 21年ぶりのDeNA戦6連敗 コロナ禍で苦しい先発陣…真っ向勝負で3被弾の大道は次回の挽回期待

[ 2022年8月22日 04:45 ] 野球

-

高卒3年目の広島・韮沢が代打でプロ初安打「やっと打てたな…って感じ」

[ 2022年8月22日 04:45 ] 野球

-

広島 4連敗&今季ワースト借金6 河田監督代行「松山、長野で点取れなかったら、しょうがない」

[ 2022年8月22日 04:45 ] 野球

-

中日 19歳コンビで首位ヤクルトに快勝 土田が決勝打&先発・上田は5回無失点 最下位脱出見えてきた

[ 2022年8月22日 04:45 ] 野球

-

ラオウ不在響いたか…オリックス 西武戦同一カード3連勝逃し4位後退も中嶋監督「次どうするか」

[ 2022年8月22日 04:45 ] 野球

-

ソフトB・千賀 復帰2軍戦で4回無失点、昇格即決定!藤本監督「合流します。次は60球いけるね」

[ 2022年8月22日 04:45 ] 野球

-

ソフトB・和田 今季4勝目で星野仙一超えのNPB147勝「最低限のゲームメークはできた」

[ 2022年8月22日 04:45 ] 野球

-

ソフトB・野村勇 鶴岡親分に並ぶ83年ぶり球団新人最多10号「頑張って抜かしたい」

[ 2022年8月22日 04:45 ] 野球

-

【甲子園決勝展望】元DeNAスカウト部長・吉田孝司氏 両校とも同タイプ 序盤で流れつかめるかが鍵

[ 2022年8月22日 04:00 ] 野球

-

【甲子園決勝展望】福島敦彦氏 両校とも先発がカギ 打線は対照的、犠打かエンドランか

[ 2022年8月22日 04:00 ] 野球

-

吹くか みちのくの“負の歴史”払う秋風

[ 2022年8月22日 04:00 ] 野球

-

仙台育英 東北勢13度目の挑戦で甲子園初制覇へ 須江航監督「東北は一つ。一緒に戦いたい」

[ 2022年8月22日 04:00 ] 野球

-

下関国際・坂原監督が“予告先発” 準決勝で早期降板の古賀に「明日はどこで投げるか分かるな?」

[ 2022年8月22日 04:00 ] 野球

-

カブス・誠也 復調の兆し1安打1盗塁 チームは5連勝で指揮官「ダッグアウトも活気がある」

[ 2022年8月22日 02:30 ] 野球

-

エンゼルス・大谷 今季30度目マルチ ヒヤリ自打球も先発に問題なし

[ 2022年8月22日 02:30 ] 野球