「いつか」が来るまでやり切った2人のアスリートがいる

Photo By スポニチ

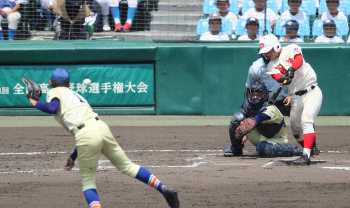

【君島圭介のスポーツと人間】中日・伊東勤ヘッドコーチの視線の先、若い捕手が鍛えられている。汗と土が混じり泥となって、試合前なのにユニホームは黒ずんでいる。

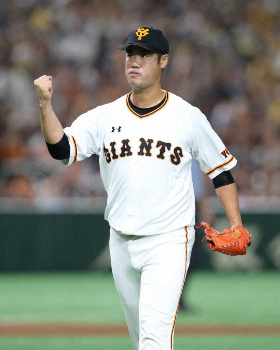

「現役を辞めてからボールを受けようと思ったことは一度もないんだ」

西武黄金期に扇の要を務めた、言わずと知れた名捕手だ。キャッチングは至高。その技をたまには使いたいと思わないのだろうか。

「俺は野球をやり切ったから。本当はキャッチボールもしたくない。ましてやプロテクターなんて2度と着けたくないよ」

やり切った――。1軍公式戦通算2379試合。1試合平均120球とすれば28万5480球だ。その全試合前には、担当コーチが投げるボールを止めようと泥だらけで転がる目の前の若者と同じ鍛錬を続けてきた。「やり切った」という言葉も出るはずだ。

その話で、一人のボクサーのことが頭に浮かんだ。伊東ヘッドの言葉を伝えるため、久しぶりに電話をしてみた。

越本隆志氏は、日本人最年長(当時)の35歳と24日でWBC世界フェザー級王者を獲得した。しかも両肩の腱板断裂を抱え、ドアノブも回せない満身創痍の肉体で、その奇跡を現実に変えてみせた。

今は福岡県福津市でFukuokaボクシングジムを経営し、未来のチャンプを育てている。引退して10年以上、ジムには毎日立つが、越本氏は一度もサンドバッグを叩いていない。

また打ちたい、というボクサーとしての欲望が、魂を突き動かすことはない。

「ケガもあるし、どうしようもない。今も打てる体なら、もっと現役を続けていたと思う。やるだけやったから辞めたわけだから」

今もサンドバッグが叩けるなら、そもそもボクシングを辞めていない。動けない体が「やり切った」証なのだ。

作家の沢木耕太郎に名著『クレイになれなかった男』(文春文庫)がある。世界王者にもなれる才能と華を持ったボクサー・カシアス内藤が不完全燃焼の試合の後で《たった五〇〇ドルのファイト・マネーで、ブンブンぶっ飛ぶわけにはいかなかったんだよ。命がかかってんだからね》と言い訳をする。いつブンブンぶっ飛ぶの?と問うと、内藤は《いつか、そういう試合ができるとき、いつか……》と答える。

自分にブレーキをかけながら明確な将来を設計できるほどアスリートが進む道は見通しがいいとは思えない。やり切れていない悔しさ、もっと出来るというもどかしさを積み重ね、這いつくばり、その最後に「やり切った」という出口が待っている。

伊東勤や越本隆志は本当に幸せなアスリートだ。沢木耕太郎はこう書いている。

「望み続け、望み続け、しかし“いつか”はやってこない」

少なくとも彼らの人生にはやってきたのだから。(専門委員)

2019年8月17日のニュース

-

広島 モンティージャ2回5失点で降格決定 床田もアドゥワもいない…先発不足は解決せず

[ 2019年8月17日 22:53 ] 野球

-

戦力外通告された元中日10勝投手からのプロポーズ…“もう一度プロ野球で輝きたい”夢は2人のものに

[ 2019年8月17日 22:39 ] 野球

-

ソフトB明石、3号3ランは愛妻への誕生日プレゼント「打てて、ホッとした」

[ 2019年8月17日 22:37 ] 野球

-

ヤクルト・村上“無欲”でプロ初2打席連発弾!タイトル争い意識せず「一打席一打席に集中」

[ 2019年8月17日 22:20 ] 野球

-

ヤクルト投手陣が「ブルペンデー」で勝利 小川監督、粘投称える

[ 2019年8月17日 22:12 ] 野球

-

DeNA・筒香 1号も100号も150号も200号もハマスタで「本当に幸せ…何か縁があると」

[ 2019年8月17日 22:11 ] 野球

-

西武・栗山、4打数3安打3打点!「ラッキーパンチが出て良かったです」

[ 2019年8月17日 21:59 ] 野球

-

中日・高橋 復帰2戦目で初安打「1本出たので良かった」守備で好捕も

[ 2019年8月17日 21:56 ] 野球

-

DeNA・石田、6回零封 5連敗で止めるも「チームが連勝していたので…」突っ込まれ「すいません…」

[ 2019年8月17日 21:51 ] 野球

-

中日・柳 6回6失点で5敗目 後半戦は未勝利に与田監督「そこを乗り越えてもらわないと」

[ 2019年8月17日 21:42 ] 野球

-

西武、首位ソフトBとの3連戦初戦は大勝!球団タイ9戦連続2桁安打となる13安打13点

[ 2019年8月17日 21:40 ] 野球

-

DeNA、5連敗ストップ 39日ぶり3位転落から一夜で2位浮上 石田6回零封3勝目 筒香2発

[ 2019年8月17日 21:20 ] 野球

-

ヤクルト快勝!村上2打席連発&7投手の継投で逃げ切り、星が今季初勝利

[ 2019年8月17日 21:20 ] 野球

-

中日連勝ならず…柳が6回6失点で5敗目 村上の2打席連続被弾響く

[ 2019年8月17日 21:20 ] 野球

-

鶴岡東初8強ならず…延長で力尽く エース池田「全力でやりきった気持ちです」

[ 2019年8月17日 21:02 ] 野球

-

誠也 24歳ラストマッチでスコアボード直撃の特大23号 4年ぶり3番で3週間ぶり一発

[ 2019年8月17日 21:00 ] 野球

-

ヤクルト・村上 自身初の1試合2発!最近5試合で4本塁打と量産態勢

[ 2019年8月17日 20:50 ] 野球

-

日本ハム・西川 バットと足で勝利に貢献 母校の智弁和歌山の健闘称える

[ 2019年8月17日 20:26 ] 野球

-

関東第一、延長戦制して4年ぶり8強!平川がサヨナラ打 鶴岡東は初の8強ならず

[ 2019年8月17日 20:12 ] 野球

-

甲子園ベスト8出そろう 奥川擁する星稜は仙台育英と対戦、関西の2校は初の準々決勝

[ 2019年8月17日 20:04 ] 野球

-

智弁和歌山・黒川 星稜・奥川の前に6打数無安打も「この失敗を絶対、この先に生かしたい」

[ 2019年8月17日 19:54 ] 野球

-

日本ハム・栗山監督「いつか止まるとは思っていた」 8月ようやく2勝目「勝ち続けることが大事」

[ 2019年8月17日 19:47 ] 野球

-

日本ハム 有原快投で10連敗阻止!7回1失点で両リーグ単独トップ12勝目、清宮は4番初打点

[ 2019年8月17日 19:30 ] 野球

-

広島・西川 プロ4年目で初の規定打席到達、安打で決めた! 打率3割も目前

[ 2019年8月17日 19:29 ] 野球

-

中日・柳 同級生の星打ちで同点!ともに明大でマウンドを守り全国制覇も

[ 2019年8月17日 19:27 ] 野球

-

ソフトバンク・千賀、3回KO…2回に大炎上、自己ワースト9失点

[ 2019年8月17日 19:17 ] 野球

-

日本ハム・清宮 栗山監督の信頼に応えた4番初打点「やはり4番が打たなきゃ負ける…それを強く感じた」

[ 2019年8月17日 19:16 ] 野球

-

広島・モンティージャ 来日初登板から2試合連続で早期KO 荒れ球で四球、筒香弾浴びて2回5失点

[ 2019年8月17日 18:58 ] 野球

-

西武・栗山、令和両リーグ1000号!2回、右翼へ7号3ラン「打った瞬間、ホームランの手応え」

[ 2019年8月17日 18:57 ] 野球

-

野球女子・坪井ミサト 始球式で「令和初のノーバン」も94キロに「めっちゃ悔しい」

[ 2019年8月17日 18:47 ] 野球

-

【17日のファーム情報】中日・吉見 6回8安打3失点で8勝目

[ 2019年8月17日 18:44 ] 野球

-

DeNA・筒香 史上105人目の200本塁打達成 広島・モンティージャの153キロを右翼スタンドへ

[ 2019年8月17日 18:40 ] 野球

-

広島 抹消バティスタの代わりに主砲・誠也が4年ぶり3番で先発 24歳ラスト戦、勝利で飾れるか

[ 2019年8月17日 17:47 ] 野球

-

巨人、3カード連続勝ち越し決定で貯金15 ドラ1高橋6回零封5勝目 ゲレーロ犠打&二塁打で魅せた!

[ 2019年8月17日 17:35 ] 野球

-

仙台育英・須江監督、初回の頭部死球に「何事もなくて良かった」 決勝打の水岡「3年生が打たないとと…」

[ 2019年8月17日 17:30 ] 野球

-

阪神 8回に北條、福留の連続本塁打で2点返し2点差に

[ 2019年8月17日 17:18 ] 野球

-

中日・マルティネス 発熱のため登録抹消 16日に1軍再昇格したばかり

[ 2019年8月17日 17:15 ] 野球

-

広島・バティスタ ドーピング陽性で自宅謹慎処分、すでに帰広 詳細はNPBの処分確定後に発表

[ 2019年8月17日 16:51 ] 野球

-

ヤクルトのバレンティンが国内FA権取得 来日9年目「できればキャリアは日本で終えたい」

[ 2019年8月17日 16:41 ] 野球

-

敦賀気比・杉田 頭部に死球…担架で運ばれ病院で精密検査 2回戦ではサイクル安打達成

[ 2019年8月17日 16:40 ] 野球

-

仙台育英、逆転で2年ぶりの準々決勝進出!3試合連続2ケタ安打

[ 2019年8月17日 16:35 ] 野球

-

有森裕子氏が始球式 打者務めた小塚崇彦氏は1回転ジャンプスイング

[ 2019年8月17日 16:35 ] 野球

-

阪神先発・西 6回1失点の粘投 2度のリクエストがいずれもアウトに

[ 2019年8月17日 16:31 ] 野球

-

DeNA 総工費40億円をかけた横須賀の2軍施設お披露目 小泉進次郎議員もセレモニー出席

[ 2019年8月17日 16:21 ] 野球

-

巨人・ゲレーロ 来日3年目、通算1059打席目での初バントに東京ドームざわつく その結果は…

[ 2019年8月17日 16:20 ] 野球

-

【17日の公示】広島 ドーピング陽性のバティスタ抹消

[ 2019年8月17日 16:00 ] 野球

-

星稜・山下総監督 奥川の制球力に「こいつほんとに人間なんかなと思った」と驚き

[ 2019年8月17日 15:53 ] 野球

-

広島・バティスタがドーピング陽性で登録抹消

[ 2019年8月17日 15:50 ] 野球

-

星稜・奥川 “怪物”江川に並ぶ23K 9イニングでの最多は松井裕樹の22K

[ 2019年8月17日 15:16 ] 野球

-

準々決勝組み合わせ 星稜は第3試合 履正社は第4試合

[ 2019年8月17日 14:42 ] 野球

-

巨人・坂本勇 9年ぶりキャリアハイ更新の32号ソロ! 山田哲&ソトに2差つける先制弾

[ 2019年8月17日 14:35 ] 野球

-

阪神・西 登板15試合連続となる先制点献上 坂本勇に32号ソロを被弾

[ 2019年8月17日 14:31 ] 野球

-

日本ハム あしあと基金活動を実施 有森理事、小塚崇彦氏も参加

[ 2019年8月17日 14:19 ] 野球

-

大谷 4の1で6試合連続安打 2年連続の50打点に到達 チームは完敗で3連勝ならず

[ 2019年8月17日 14:18 ] 野球

-

星稜・奥川「最後まで1人で投げ切ろうと」魂の165球!勝利の瞬間は「不思議な感覚」

[ 2019年8月17日 14:16 ] 野球

-

奥川の圧巻投球に智弁和歌山主将「人生で見た中で一番すごいボールだった」

[ 2019年8月17日 14:12 ] 野球

-

智弁和歌山 延長14回サヨナラ被弾で力尽く 涙の3回戦敗退

[ 2019年8月17日 13:44 ] 野球

-

星稜・奥川、165球圧巻23Kで智弁和歌山撃破!延長タイブレーク制し24年ぶり夏8強

[ 2019年8月17日 13:40 ] 野球

-

高岡商 72年ぶりの8強ならず 指揮官は6回の被弾に「試合を決定付ける一打になった」

[ 2019年8月17日 12:40 ] 野球

-

大谷 登場曲に「ルパン3世」 70年代のユニ、球団ロゴも復刻

[ 2019年8月17日 11:43 ] 野球

-

マエケン 5回途中3失点で勝敗つかず チームは逆転勝利で連敗阻止

[ 2019年8月17日 11:33 ] 野球

-

八戸学院光星 チーム引っ張る地元出身・下山 県外出身の選手とも思いは一つ

[ 2019年8月17日 11:00 ] 野球

-

履正社 猛打で初8強! 4番・井上、狙い通りダメ押し2ラン「変化球が必ず来ると」

[ 2019年8月17日 10:55 ] 野球

-

マー君 7回途中2失点で今季9勝目!「いい投球だった」 チームは連敗阻止で首位独走

[ 2019年8月17日 10:50 ] 野球

-

履正社 夏の甲子園初の8強入り! 14安打9得点の猛攻で打線爆発

[ 2019年8月17日 10:15 ] 野球

-

履正社の力の源泉 4番井上「頂点に立つためにも…」

[ 2019年8月17日 09:30 ] 野球

-

【隠しマイク】怪物19歳もお疲れ?「ずっと寝てました」

[ 2019年8月17日 09:00 ] 野球

-

「いつか」が来るまでやり切った2人のアスリートがいる

[ 2019年8月17日 09:00 ] 野球

-

【令和新時代 夏のメモリー】「人の為に」―東海大相模、勝敗より大切な原貢野球の神髄

[ 2019年8月17日 08:30 ] 野球

-

巨人・岡本の登場曲秘話 17年「波乗りジョニー」選んだ理由は…

[ 2019年8月17日 08:00 ] 野球

-

巨人“夏男”岡本V弾で60勝!8月入って5発 体重減と無縁「食べるから」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

巨人・桜井、自己最多125球で7勝目「まだまだ投げられました」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

巨人・大竹、またピンチ斬り シュートで大山併殺「桜井に勝ちついて良かった」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

阪神・矢野監督、拙攻連発に悔しさあらわ「バッターが何とかしたらな」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

阪神・高橋遥7回2失点力投 3勝目逃すも「試合作れた」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

阪神・福留、孤軍奮闘3安打も…惜敗に「野手の責任」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

阪神・木浪 23試合ぶり先発で先制生還「準備して臨めた」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

広島・西川、特大弾&V打「初戦を取れたことはでかい」4安打で3割目前

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

広島・大瀬良2失点完投 “師匠”マエケン以来の3年連続10勝「まだまだ伸ばす」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

DeNA5連敗で3位転落 三嶋からエスコバー 勝ちパターン継投も実らず

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

中日・大島1号がV弾「素直にうれしい」、プロ入り最遅109試合目

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト小川、自己最悪11敗目 初回に2被弾「立ち上がりがすべて」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

オリ アルバース4カ月ぶり白星、腰椎椎間板ヘルニアから復活

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

ロッテ、天敵アルバース打てず自力Vまた消滅 清田9号で反撃も

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

西武・山川、ソフトBとの直接対決に闘志「こういう戦いができるのは楽しい」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

ソフトB柳田21日にも1軍復帰 2軍戦では珍プレー「マジでテンパりました」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

9連敗中の日本ハム栗山監督、清宮を「信じている」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

楽天・岸2カ月ぶり白星へ 20日ロッテ戦で3勝目誓う

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

作新学院8強一番乗り 林が快投 松坂以来ノーヒッターまであと4人

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

作新打線、強力援護19安打18得点 日本ハム・石井弟も3安打

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

作新 2桁得点で完封は86度目 昨年愛工大名電が達成

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

岡山学芸館、県勢ワースト18失点大敗 「顔面骨折」丹羽の強行先発も実らず

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

明石商、サヨナラスクイズで8強 殊勲の河野「ここ一番の必殺の武器」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

明石商・杉戸“先輩の意地”10回2失点完投 エース温存で頂点目指す

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

宇部鴻城、判定覆り窮地も尾崎監督「仕方がない」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

中京学院大中京、7回一挙7得点 1年生小田が3安打&V打

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

東海大相模・山村「本物の4番に」、来年春夏連覇目指す

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

プロ注目“二刀流”東海大相模・遠藤は4の0「今後はこれから」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

八戸学院光星、サヨナラで8強 下山「持ってる」9回満塁劇打

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

八戸学院光星・近藤 サヨナラお膳立て 初回に今大会2号

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

海星サヨナラ負け、43年ぶりの8強逃す 九州勢は全滅

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

【元NHKアナ小野塚康之の一喜一憂】野手が生み出した好投

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

【市川いずみの届け夏エール】尾崎監督と二人三脚 宇部鴻城の「おかみさん」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

高野連元会長・脇村氏 殿堂入り表彰式「身に余る光栄」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 野球

-

大谷3戦連続マルチ イチ、松井以来の規定打席3割見えた

[ 2019年8月17日 02:30 ] 野球

-

ダル球団初4戦連続8K以上&無四球 5勝目逃すも7回零封

[ 2019年8月17日 02:30 ] 野球

-

マー君、インディアンス打線警戒「若くいい選手が多い」

[ 2019年8月17日 02:30 ] 野球