【内田雅也の追球】「明るさ」期待の2番――糸井―近本でようやく初得点の阪神

練習試合 阪神1―1オリックス ( 2020年6月13日 京セラD )

Photo By スポニチ

糸井義男―近本光司の1―2番は今季の阪神打線の売り物である。昨季セ・リーグ2位の4割3厘と出塁率の高い1番・糸井を塁上に置き、近本には基本的に「打て」で好機を拡大する。昨季盗塁王、併殺打わずかに2本の俊足の近本には「併殺がない」。理にかなっているし、監督・矢野燿大の構想に賛成する。

ただ、なかなか結果が出ていない。13日のオリックス戦(京セラ)では1番糸井が四球、四球、中前打と3打席とも出塁。だが、生還を果たしたのは6回表だけ(得点は代走・高山俊が記録)だった。この時は無死一塁で近本は四球を選び一、二塁。2死後、二塁打で唯一の得点を記した。

1回表は無死一塁で近本は初球を打ってでたが二塁正面のゴロで糸井二封。1死一塁から近本が二盗を試みたが、リプレー検証となる際どいタイミングで憤死した。

調べてみると、今月2日再開の練習試合のうち2番近本で臨んだ8試合で、1番糸井が得点したのはこの日が2点目。前回は糸井自身の本塁打で2番は無関係。6日ソフトバンク戦(甲子園)では無死二塁で近本の一ゴロが強すぎて、三塁で糸井が憤死する珍しいケースもあった。つまり、四球でつないだこの日が初めての1―2番連携での得点だったのだ。

2番打者にはどうしても「走者を進める」という役割がついて回る。巨人V9の指南書と呼ばれた『ドジャースの戦法』(アル・カンパニス著)の翻訳本(ベースボール・マガジン社)が出たのは1957(昭和32)年だった。2番打者について<一塁走者を三塁まで進めるため、走者に後ろに打つこと(ヒットエンドラン)のできる人。またバントが上手で足が速いこと>と条件が書かれている。この古い常識が今でも残っている。

そんな<義務感>を<原罪>だと指摘したのは1980年代に活躍した野球批評家、草野進だった。<どうも原罪を背負ったような陰鬱(いんうつ)さ>とし<二番打者をめぐる概念を変革>と望んだ。『どうしたってプロ野球は面白い』(中央公論社)に書いた。83年7月の文章である。

時代は移り、犠打や進塁打にとらわれない、攻撃的な2番も多く見受けるようになった。バントも減った。一発長打のある2番も、俊足好打の2番もいる。ともに強攻策で好機を広げ、大量得点を狙う爽快さがある。

前夜は試験的に「1番近本、3番糸井」の打順を組んだ。矢野は何も「2番近本」に固執しているわけではないだろう。

ただし、期待のほどは痛いほど分かる。近本が2番ではつらつと打ち、走る打線こそ、優勝チームにふさわしい。

かつて草野が指摘した<暗い>2番とは異なり、近本2番は「超積極的」と「明るさ」を前面に押し立てる矢野の野球にふさわしい。構想も期待も間違っていない。欲しいのは結果である。=敬称略=(編集委員)

2020年6月14日のニュース

-

DeNA強力助っ人のロペス&ソト そろって3号アーチで練習試合締めくくる

[ 2020年6月14日 23:50 ] 野球

-

ソフトB、西武が勝利 NPBバーチャル交流戦

[ 2020年6月14日 23:07 ] 野球

-

梨田昌孝氏 テレビ生出演、リハビリ順調「状態は非常にいい」順位予想1位はセがDeNA、パは楽天

[ 2020年6月14日 22:42 ] 野球

-

日本ハム・松本は16日復帰へ 13日に頭部付近強打、精密検査で異常なし

[ 2020年6月14日 22:37 ] 野球

-

片岡篤史氏 浜ちゃんとの濃厚接触、直前で回避 コロナ告白「衝撃映像」も医者からは「軽症」と…

[ 2020年6月14日 19:48 ] 野球

-

ソフトB・バレンティン ラスト練習試合で適時打「ギアを上げて開幕迎えたい」

[ 2020年6月14日 18:26 ] 野球

-

プロ注目左腕 霞ヶ浦・山本 常総学院相手に6回1失点

[ 2020年6月14日 17:47 ] 野球

-

中日・大島 4戦連続欠場も練習フル参加「開幕にベストな状態で」

[ 2020年6月14日 17:44 ] 野球

-

目指せ必殺仕事人? 中日・加藤 中村コーチ“助言”で登場曲変更「冗談で話していたと」

[ 2020年6月14日 17:34 ] 野球

-

阪神VSオリックス“関西ダービー”は3戦連続引き分け

[ 2020年6月14日 17:14 ] 野球

-

DeNA・オースティン「右肘の上の硬さ」で練習試合欠場 指揮官「大事取った」

[ 2020年6月14日 17:07 ] 野球

-

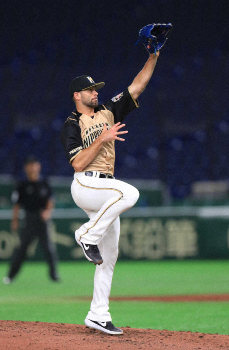

日本ハム・マルティネス5回2失点 復活期すシーズンへ好仕上がり!木田コーチも太鼓判

[ 2020年6月14日 17:01 ] 野球

-

日本ハムサード定位置争い白熱 横尾&野村連続アーチ

[ 2020年6月14日 16:14 ] 野球

-

DeNA・平良 毎回走者許すも1失点粘投「5イニングしっかり投げ切れた」

[ 2020年6月14日 16:08 ] 野球

-

巨人・丸が適時打「高めの球をしっかり捉えた」 守備でも好プレー!

[ 2020年6月14日 16:05 ] 野球

-

巨人・田口 開幕前ラス投で3回5K無失点 狙い通りストライク先行

[ 2020年6月14日 15:52 ] 野球

-

阪神・ガルシア5回1失点粘投 開幕へ調子上向き

[ 2020年6月14日 15:49 ] 野球

-

DeNA・ソトが練習試合3号!「スタンドまで届くとは…」 3年連続キングへ視界良好

[ 2020年6月14日 15:26 ] 野球

-

ロッテ・美馬 4回3失点「自分の投球はできた」 初回打球直撃も続投

[ 2020年6月14日 15:11 ] 野球

-

常総学院・菊地が4回無失点 集大成のマウンドへ「感謝で一杯」

[ 2020年6月14日 14:45 ] 野球

-

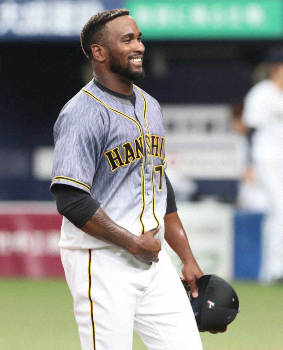

阪神・マルテ2戦連続の適時打「結果が出て良かった」福留も適時二塁打で中軸が好調維持

[ 2020年6月14日 14:27 ] 野球

-

西武・山川3試合連発 特大先制3ラン「好機で打ててよかった」

[ 2020年6月14日 13:43 ] 野球

-

阪神、開幕前最後の練習試合 ボーアが4番復帰 オリ先発は由伸

[ 2020年6月14日 13:43 ] 野球

-

ロッテ「CHIBAユニ」リニューアル 二木「目立ってカッコイイ」

[ 2020年6月14日 12:44 ] 野球

-

阪神 選手ら約150名PCR検査で全員陰性

[ 2020年6月14日 11:39 ] 野球

-

西武・山川の「ライト方向はたまたま」にホッ

[ 2020年6月14日 10:30 ] 野球

-

亜大オープン戦再開 試合前に選手らが抗体検査受け対策万全

[ 2020年6月14日 10:14 ] 野球

-

【内田雅也の追球】「明るさ」期待の2番――糸井―近本でようやく初得点の阪神

[ 2020年6月14日 07:00 ] 野球

-

今年のプロ野球は宣誓から始まる!開幕戦で12球団から代表1人ずつファンへ決意と感謝

[ 2020年6月14日 06:30 ] 野球

-

大谷と花巻東同期左腕・小原 四国IL徳島入団!コロナ禍でメジャー断念、今秋NPB入りへ「今年が勝負」

[ 2020年6月14日 05:40 ] 野球

-

巨人・岡本 超特大2戦連発!看板の間にガツン!「しっかり振りにいけている」原監督も称賛

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

巨人 無観客でも新演出!吉川尚「チャンステーマ」で入魂弾

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

巨人・サンチェス無念 3回6失点KO「しっかり修正して結果を出す準備を」

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

巨人・坂本&大城が練習再開 原監督「吉報と捉えている」も16日出場は慎重

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・清宮 練習試合9戦目で初タイムリー「うまく反応できたかな」

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

DeNA 今年も大卒ルーキーが開幕ローテ入り!ドラ2・坂本 3回1安打零封で当確

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

DeNA新外国人・ピープルズ 5回3失点も粘投!開幕2戦目濃厚

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

中日・山本5回完全「おっしゃー!」開幕2戦目へGO 与田監督も評価「十分な投球」

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

西武・木村 サヨナラ弾も“ソーシャルディスタンス”NO密歓迎に「仕方がない」

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

西武・山川 2試合連発 辻監督も賛辞「いい打ち方で右中間に放り込める」

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・種市 「収穫あり」の5回零封 フォークで3K

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・マーティン 紅白戦以来の一発 井口監督も「開幕へ調子が上がってきたね」

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

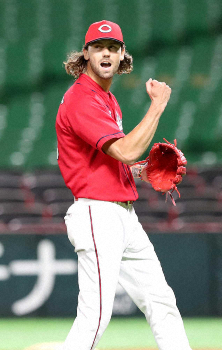

広島 勝利の方程式完成!菊池→フランスア→スコットで1点差逃げ切った

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

広島・床田 アレレ4回4失点「1週間でしっかり調整したい」

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

広島・ピレラ 対外試合初アーチ 1番で起用の佐々岡監督「相手投手も嫌だろう」

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク最強救援陣、6回から嘉弥真、モイネロ、岩崎、川原が鉄壁零封リレー!

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク・内川 極度の打撃不振で開幕スタメン微妙…工藤監督「迷っている感じ」

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク・和田 3年ぶり開幕ローテ内定も5回途中5失点…「自分ができることを」

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク・上林 2安打2打点で開幕スタメンアピール

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

阪神・岩貞 5回完全!6.20G倒万全リハ 矢野監督明言「開幕2戦目」任せた!

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

阪神・岩崎 開幕間に合った!2週間ぶり実戦も1回無失点で不安払しょく

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

阪神・マルテ“代役4番”で12打席ぶり安打&練習試合再開後初打点も記録

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

阪神・サンズ2軍落ち 矢野監督「現状はない」 試合中に離脱

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

矢野阪神2人が復活の一歩!桑原421日ぶり1軍登板&手術明け島本1回無失点

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

阪神・秋山 2軍練習試合で2回完全 無失点投球を28イニングに更新

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

オリックス・田嶋 5回無安打無失点!山岡&由伸と開幕ダッシュローテだ

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

オリックス 医療従事者へ感謝のTシャツ販売

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

楽天・松井 雨天中止で14日に初のスライド登板「いい時間になればいいと思う」

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・山田哲 開幕OK!高津監督「問題ないと思います」

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

通算43本塁打の昌平・渡辺、埼玉独自大会7イニング制での開催に「1打席がより大事」

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

昌平・黒坂監督、休止期間中にLINEで選手と「野村の教え」でチーム力底上げ

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

東京都高野連 8・10東西優勝校対決実施を発表

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

MLB譲歩案も選手会拒否か 72試合制で年俸70%保証、PO実施で80%に増額も…

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球

-

米独立リーグ 7・4観客入れて開幕 収容人数の3割程度を予定

[ 2020年6月14日 05:30 ] 野球