甲子園の夏 阿久悠さんは修行僧だった 息子の視点から回想した書籍が話題に

Photo By スポニチ

2007年8月に亡くなった作詞家、阿久悠さん(享年70)の生前の姿を、息子の視点からつづった書籍が刊行され、話題になっている。長男の深田太郎氏(54)が父親の日常や仕事ぶりを振り返った「『歌だけが残る』と、あなたは言った――わが父、阿久悠」(河出書房新社)。常に五感を研ぎ澄まし、寝る間を惜しんで仕事や趣味のスポーツ観戦に没頭していた阿久さんの姿が明かされている。

太郎氏は「家でも深田公之(ひろゆき、阿久さんの本名)ではなく、ずっと阿久悠。24時間、スイッチオンでした」と回想。中でも、この時期に打ち込んでいたのがスポニチ本紙連載「甲子園の詩(うた)」。夏の甲子園の期間中、全ての試合を自宅でテレビ観戦し、最も印象に残った試合の詩を本紙に寄せていた。

「テレビから目を離したくないと昼食は丼物かおにぎり。試合中はトイレも行かない。これを2週間続けるんだからまるで修行僧のようでした」

阿久さんにとってのベストゲームは何だったのか。太郎氏が挙げるのは79年8月16日の箕島―星稜戦。延長18回、3時間50分に及ぶ球史に残る熱戦で、詩のタイトルは「最高試合」。太郎氏は「父はよく“最高という言葉が使えるのは一回だけ”と言っていました」と、最高という言葉を唯一、題名に掲げていることが理由と明かした。

自身が一番思い出深いのは、連載の最終回となってしまった06年8月21日の早実―駒大苫小牧戦。斎藤佑樹、田中将大の投げ合いに「最後の仕事でスターが誕生した。結果としていい終わり方でした」と感慨に浸った。

阿久さんは2年前に没後10年、作詞家生活50周年、生誕80年を一気に迎え、さまざまな催しが開かれた。太郎氏はその関連の取材を受ける中で「幼少期からのいろいろなことを思い出して、何か一つでも父親との思い出を形にできないかと思いました」と、十三回忌に向けて著書を書き上げた。父の素顔は優しく穏やか。「子供のつたない話にも最後まで耳を傾けてくれた」と、聞き上手だったとも明かした。

▽甲子園の詩 1979年にスタート。全試合を見て、その日最も印象に残った試合の詩を翌日の紙面に掲載する連載。阿久さんの体調不良で04年は休載し、05、06年は準決勝と決勝のみ詩を書いた。全363編。その多くは無名の敗者に対するメッセージだった。太郎氏によると、全試合を見ることは阿久さん自身で決め、観戦中はスコアブックも付けていた。箕島―星稜戦の詩は試合4日後の79年8月20日付紙面に掲載された。

▽箕島―星稜戦 79年8月16日の3回戦。1―1で延長戦に突入。箕島は12、16回に失点したその裏の攻撃、2死無走者から本塁打で同点に追いつく奇跡的な粘りの末、18回裏にサヨナラ勝ち。勝ち上がった箕島は史上3校目、公立校として唯一の春夏連覇の偉業を達成した。

◆阿久 悠(あく・ゆう)本名深田公之(ふかだ・ひろゆき)。1937年(昭12)2月7日生まれ、兵庫県出身。明治大卒。64年に「阿久悠」のペンネームでテレビ番組の台本を書き始める。65年、田辺昭知とザ・スパイダースの「モンキー・ダンス」で作詞家デビュー。71年、作詞した「また逢う日まで」(尾崎紀世彦)で日本レコード大賞を初受賞。大賞は通算5曲で作詞家最多。映画化された「瀬戸内少年野球団」の原作小説も執筆。07年8月1日、尿管がんのため死去。

2019年8月17日のニュース

-

爆笑問題・太田「吉本興業をぶっ壊ぁぁぁす!!!」足元よりネタが危なくて…ネットひやひや

[ 2019年8月17日 23:51 ] 芸能

-

さんま、吉本騒動の沈静化に「このまま収まっても…」

[ 2019年8月17日 23:16 ] 芸能

-

「ボイス 110緊急指令室」真犯人“カチカチ野郎”は伊勢谷友介!名乗れず「もどかしかった」

[ 2019年8月17日 23:00 ] 芸能

-

田中みな実 結婚について「希望が持てなくなっている」

[ 2019年8月17日 22:56 ] 芸能

-

AKB48全国ツアー 矢作萌夏は地元埼玉での凱旋公演 キャプテン込山は温かい言葉に大泣き

[ 2019年8月17日 21:09 ] 芸能

-

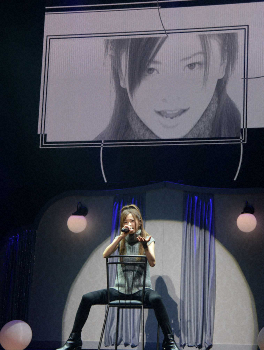

倉木麻衣 デビュー20周年記念ツアー開始 デビュー曲MV完全再現も

[ 2019年8月17日 21:00 ] 芸能

-

AAA 5人体制初シングル「BAD LOVE」初披露

[ 2019年8月17日 20:37 ] 芸能

-

DA PUMPのTOMO MAXの新曲で“いいねダンス”そっくり振り付け「パクリじゃないですよ」

[ 2019年8月17日 20:33 ] 芸能

-

三瓶 長友の料理人見習いでトルコ移住も2カ月で帰国していた

[ 2019年8月17日 20:07 ] 芸能

-

さまぁ~ず三村 こじるり差し置き夢中な女性とは?「ほんとにスターになってほしい」

[ 2019年8月17日 19:50 ] 芸能

-

和田アキ子 吉本謹慎芸人が“身内に謝る”お詫び行脚「大々的に言うことではない」

[ 2019年8月17日 16:28 ] 芸能

-

AKB48全国ツアー埼玉公演 チームAの地元出身・向井地美音&篠崎彩奈がご当地自慢

[ 2019年8月17日 15:55 ] 芸能

-

高畑充希 炎天下の映画イベントで異例対応「早口で、なる早で終わらせます」

[ 2019年8月17日 14:50 ] 芸能

-

坂道シリーズアイドルでも厳しい現実 吉本坂46・てつじ「ファン0人?」

[ 2019年8月17日 14:31 ] 芸能

-

“夢は革命家”テレ朝・弘中アナ、局の垣根を超えANN0パーソナリティー担当

[ 2019年8月17日 14:02 ] 芸能

-

今田耕司 あゆと松浦会長の交際歴は「当時から誰でも知っていること」

[ 2019年8月17日 13:29 ] 芸能

-

ゆきぽよ「男性って字が汚い方がキュンとする」

[ 2019年8月17日 13:26 ] 芸能

-

鈴木福 杏と「実は自宅が近い」と学校で噂 「ぜひ遊びにきて」に笑顔

[ 2019年8月17日 13:05 ] 芸能

-

【来週のなつぞら】第21週 麻子が帰国し会社設立 坂場に復帰提案!臨月のなつは突然の腹痛に襲われ…

[ 2019年8月17日 13:00 ] 芸能

-

川崎希 夫・アレクと交際するまで2年間“順番待ち”

[ 2019年8月17日 11:17 ] 芸能

-

高嶋ちさ子、ブチギレ「あれ、本番でやったら…」 清塚信也、恐怖体験明かす

[ 2019年8月17日 11:04 ] 芸能

-

清春「歌詞は基本的に覚えない」 YOSHIKIとの共演時は…

[ 2019年8月17日 10:32 ] 芸能

-

フジモン“職業病”嘆く ナジャがいるのにミッツとIKKOが…

[ 2019年8月17日 10:12 ] 芸能

-

米俳優ピーター・フォンダさん死去 79歳 代表作に「イージー・ライダー」

[ 2019年8月17日 09:00 ] 芸能

-

「なつぞら」貫地谷しほり好演の麻子さん再登場!ネット歓喜の声続々「完全にフェードアウトだと」

[ 2019年8月17日 08:45 ] 芸能

-

「なつぞら」今度は「おしん」の田中裕子が登場!なつの主治医役 広瀬すず“尊敬”の歴代ヒロイン11人目

[ 2019年8月17日 08:15 ] 芸能

-

阿部サダヲ 大河撮影中も「決算!忠臣蔵」強行出演、狂気の内匠頭「切腹してしまったので知りません」

[ 2019年8月17日 07:00 ] 芸能

-

本郷奏多 剣道稽古に真剣 北乃きいとダブル主演

[ 2019年8月17日 06:00 ] 芸能

-

甲子園の夏 阿久悠さんは修行僧だった 息子の視点から回想した書籍が話題に

[ 2019年8月17日 05:45 ] 芸能

-

キャスティングも注目 あゆ小説 来春連ドラに オファー殺到の中でテレ朝が獲得

[ 2019年8月17日 05:30 ] 芸能

-

3年ぶり公の場 高畑裕太 舞台出演 事件や活動再開に触れず

[ 2019年8月17日 05:30 ] 芸能

-

吉本の寄付金 返納されていた NPO法人「死亡しても…」を問題視

[ 2019年8月17日 05:30 ] 芸能

-

三吉彩花 手紙に涙「途中、自信がなくなった時もありましたが…」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 芸能

-

“カメ止め”上田監督 新作に「こんなに早く…うれしい」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 芸能

-

五郎丸 W杯日本代表にエール「優勝でしょう 本気ですよ」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 芸能

-

ピアニスト 清塚信也 初単独武道館に観客7000人「気持ちいい」

[ 2019年8月17日 05:30 ] 芸能

-

斉藤朱夏 23歳誕生日フリーライブに3000人 ファンのサプライズ大合唱に涙

[ 2019年8月17日 04:00 ] 芸能