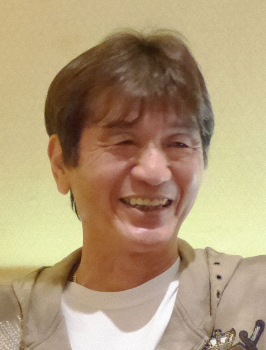

【タテジマへの道】坂本誠志郎編〈上〉幼少期に育まれた“好奇心と観察眼”

スポニチ阪神担当は長年、その秋にドラフト指名されたルーキーたちの生い立ちを振り返る新人連載を執筆してきた。今、甲子園で躍動する若虎たちは、どのような道を歩んでタテジマに袖を通したのか。新型コロナウイルス感染拡大の影響で自宅で過ごす時間が増えたファンへ向けてスポニチ虎報では、過去に掲載した数々の連載を「タテジマへの道」と題して復刻配信。第14回は15年ドラフトで2位指名された坂本誠志郎編を2日連続で配信する。

JR大阪駅から電車を乗り継いで約3時間の場所に兵庫県北部の養父駅がある。養父市は人口は約25000人の小さな町だ。無人駅の改札の先に広々とした空が広がっていた。誠志郎が生まれ、養父中学校を卒業する15歳までの過ごした自然豊かな街並みは当時と変わらない。実家の前の道路を挟んだところに自営の小さな畑もあった。

1993年11月10日。誠志郎は養父市内の病院で産声を上げた。体重は3612グラム。丸々とした男児だった。幼稚園も小学校も自宅から3キロほど離れた距離にあり、2歳上の兄・剣志郎さんに小さな手を引かれ、毎日片道1時間の道のりを歩いた。冬には大人の膝元まで積もるという雪の中をかき分けて歩き、自然と足腰も鍛えられた。小、中学校では毎年、無欠席で皆勤賞をもらう活発な男の子に育った。

保育園に通う4、5歳児の頃、自宅でリフォーム工事があった。誠志郎は大工職人たちが汗を流す現場の隅で何時間もじっと作業を眺めていたという。図面をのぞき、組み立て作業を観察しては「どうやって組み立てられるの?」と職人を質問攻めにした。一日のことではない。毎日だった。

そのうちに見るだけでは済まなくなった。小さなハンマーと木片を持ち出し、見よう見まねで作業も始めた。熱心な“大工見習”は工事を取り仕切っていた棟梁(とうりょう)からも「将来はウチに弟子入りやな」とほれ込まれたほどだ。まんざらではなかったのか。本人も将来の夢を「大工さん」と話した。好奇心や研究心、観察眼は幼い頃からあふれていた。

小学校へ入学後、地元の少年野球チーム「養父カープ」に入団。練習が休みの日は自宅で父や兄とテレビでスポーツ観戦をすることが日課だった。熱心に見入ったのは野球に限らない。プロバスケットリーグ・NBAや欧州サッカーリーグなど競技を問わず、海外スポーツに関心を寄せた。

テレビ画面を見るだけではない。兄と「この場面だったら、ここにパスを出すな。こうすれば点が入ると思う」と意見を戦わせた。いつの間にか父・龍二さんも加わって男3人でスポーツ談議することが日常だった。

一番年下でも遠慮はなかった。父は「サッカーの試合なんか見てて、自分がこうだというと、子供ながらに『自分はこう思う』と意見をぶつけてくるんです」と懐かしんだ。

明大野球部が作成した選手プロフィルの趣味欄に誠志郎は「人間観察」と書き込んでいる。履正社、明大、大学日本代表の各世代で正捕手の座をつかみ、明大・善波達也監督が最大の魅力とした「観察力」の源流はそんな幼き日々にあった。

地元の少年野球チーム「養父カープ」に入団したのは誠志郎が小学1年生の時。兄の剣志郎さんが先に入団していたので迷うことはなかった。もともと、全校生徒も何十人という規模の地区だけに他のスポーツチームも少なく、野球に没頭できる環境だった。

小学3年で捕手デビュー。同チームのコーチを務めていた父・龍二さんも「何とも言えないただずまいというか。マスクをして座っている姿も、なかなか様になっているな」と感じていたという。まだポジションが定まっていない時期から、「僕はキャッチャー向きなのかな」と将来の姿をうっすらと描いていた。

好投手として鳴らしていた兄との「坂本兄弟バッテリー」が実現。最初は小さな捕手の方が注目されることはなかった。だが、地区大会、県大会と勝ち進むにつれて「坂本兄弟」の名は地域でも有名になっていき、地元紙から取材を受けたこともあった。

勝ち試合の後はお互い功を誇り合うのが坂本家の日常だった。「オレのピッチングが良かったから勝ったんだ」と兄が言うと、弟は「お兄ちゃんは投げてるだけでしょ。僕のリードのおかげだね」とすかさず言い返す。兄弟バッテリーの“かけあい漫才”を側で見守る両親も、目を細めながら2人の成長を心から願い続けた。

当時はとにかく食が太く、肉料理が大好き。啓子さんから食べ過ぎを心配され、途中で取り上げられると泣き出すこともあった。身体もひときわ大きく、貫禄さえ感じさせるグラウンドのたたずまいに、チームの保護者や関係者からは「子供監督」とあだ名をつけられたことも。「とにかく足は速くなくて。身体もふっくら、ぼこぼこしていて。それでも地肩はやはり、周りと比べても強かったですね」と父は言う。学校のドッヂボールでは先頭に立って、一人でゲームを展開するような独壇場。力の強さは抜きんでていた。

捕手としての才能は誰もが認めるところだったが、「全部のポジションをやってみたい」と好奇心旺盛だった。遊撃や、兄が小学校を卒業してからは投手も経験した。持ち前の観察力は走者としても発揮され、「足は並よりも少し遅いくらいだったけど、盗塁はうまかった。投手がけん制しないと思ったら、サインも出てないのに勝手にスタートして決めちゃうんですよ」。自分で考え、己の判断を大事にプレーするスタイルはこのときすでに芽生えていた。

のびのびと育った6年間を経て、養父中に進学。同校野球部でのプレーを選択した。田舎の中学校だけに、“全国”という高いレベルを体験することも限られる中、大きな意識改革をもたらしてくれたのは兄だった。

中学進学時、複数のシニアチームから誘いがありながら誠志郎は地元の養父中学の野球部へ入った。「少年野球の仲間と中学でも野球をやりたい」。それに2学年上に兄・剣志郎さんもいた。1年生の新入部員の立場でエースだった兄とバッテリーを組むことは一度もなくても、背中を追い、ともに汗を流した。

中学校生活が重なったのは1年間だけ。地元で好投手として鳴らした兄は卒業後、県内屈指の強豪校、報徳学園へ進んだ。周囲の期待は高かった。弟もまた「兄がどんな活躍をしてくれるのだろう」と胸を高鳴らせた。

しかし…。

甲子園常連の強豪校は甘い世界ではなかった。これまで経験したことのなかった練習量や厳しさを味わい、周囲にひしめくライバルたちの底知れぬ実力を肌で感じた。入学から数カ月で6キロも体重が落ちるほどの心身の消耗を電話での近況報告で誠志郎は伝えられた。

言葉で聞いただけではない。報徳学園の練習見学にも足を運んで自分の目でも確かめた。「このままではいけない。もっとやらないと、周りにおいていかれる」。幼い頃から憧れと尊敬の対象だった兄でさえ悩み、苦しむ世界を知り、言いしれぬ危機感を抱いた。

「あの頃から少しずつ『なんで』というところや、一つ一つに考えを持って練習をやろうという気持ちが出てきた」

2年生へ進級後、より野球に真摯(しんし)に取り組むようになった。変化は練習後の過ごし方に如実に表れた。帰宅後も夜間に欠かさずランニングをするようになり、バランスボールを使った体幹トレも始めた。

自宅駐車場にあった素振り用スペースにはホワイトボードを設置して練習で指導されたことや自分で気付いたことなどを子細に書き込み、反復練習に励んだ。小学校時代は丸々としていた体格も引き締まり、父・龍二さんも「見違えるようになった」と驚いた。

報徳学園でも投手を続けた兄は3年間の奮闘及ばず一度も背番号をもらえないまま高校野球を終えた。在学中に報徳学園が春夏3度出場した甲子園でもアルプス席から声をからしていた。養父中学では但馬地区大会3連覇を果たすなど、どんなに活躍しても誠志郎の気持ちが緩むことがなかったのは、「あの兄でも…」の思いが常にあったからだ。

3年生でチーム事情から投手を務めても「周りにもっとすごいやつがいる」と冷静に自分を分析し、「道はキャッチャーしかない」と両親に伝えた。そんな折、誠志郎の捕手としての素質を認めて誘ってくれたのが大阪の強豪校、履正社だった。迷いはなかった。兄が身をもって教えてくれた全国レベルの野球に挑む時が来た。小さな田舎でひたすら自己研さんを積んできた成果を発揮する時が来た。(2015年11月2日~4日掲載、一部編集、あすにつづく)

◆坂本 誠志郎(さかもと・せいしろう)

1993年(平5)11月10日生まれ、兵庫県出身の21歳。小1から野球を始める。履正社では1年秋から正捕手で、2年夏と3年春に甲子園出場。明大では1年春からリーグ戦に出場し2年春と秋にはベストナインを獲得。高校、大学、大学日本代表で主将を務めた。1メートル76、78キロ。右投げ右打ち。

2020年5月9日のニュース

-

インスタで関西学生野球“裏同立戦”開催 27、28日にライブ配信

[ 2020年5月9日 19:12 ] 野球

-

巨人・増田大 地元徳島の母や妻らへの思い明かす「凄いなという気持ちと感謝の両方」

[ 2020年5月9日 18:59 ] 野球

-

巨人・田中貴 自慢の母に感謝、沖縄・八重山商工時代は休職して寮母務める

[ 2020年5月9日 18:54 ] 野球

-

巨人・戸根 母に感謝の花と牛肉セット「小さな時から苦労を掛けた」

[ 2020年5月9日 16:05 ] 野球

-

巨人・桜井 個人調整で汗、母の日を前に感謝 今年は国産ウナギ贈る

[ 2020年5月9日 15:39 ] 野球

-

大島康徳さん「帰国者、接触者相談センター」のネーミングに疑問…3月にPCR検査受けていた

[ 2020年5月9日 15:33 ] 野球

-

阪神・サンズ おうち時間で我が子とキャッチボール「子どもたちも喜んでくれていて…」

[ 2020年5月9日 15:15 ] 野球

-

【タテジマへの道】坂本誠志郎編〈上〉幼少期に育まれた“好奇心と観察眼”

[ 2020年5月9日 15:00 ] 野球

-

ソフトB・モイネロ「寂しい…」 コロナ禍で1人暮らし

[ 2020年5月9日 14:53 ] 野球

-

阪神公式インスタで糸原&木浪がファンからの質問に回答

[ 2020年5月9日 13:14 ] 野球

-

阪神・坂本“糸原号”でお買い物「古いのをいただいて」

[ 2020年5月9日 12:23 ] 野球

-

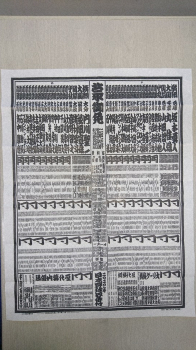

日本野球界番付 新型コロナのお守りに

[ 2020年5月9日 11:52 ] 野球

-

西武ドラ4川野 手作りカードで母に感謝「成長した姿を見せられるように」

[ 2020年5月9日 11:44 ] 野球

-

練習を「我慢」した楽天ナイン 石井GMは謝意「休む勇気を持って…」

[ 2020年5月9日 10:30 ] 野球

-

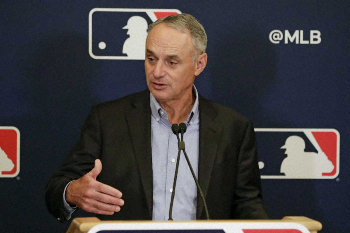

大リーグのドラフトが大幅に縮小 指名は5巡目まで 昨年の8分の1にカット

[ 2020年5月9日 09:07 ] 野球

-

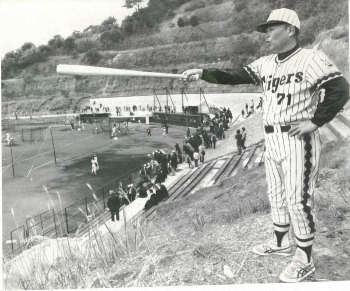

【内田雅也の猛虎監督列伝(19)~第19代・後藤次男】晴れ舞台から奈落へ落ちた「仏のクマさん」

[ 2020年5月9日 08:00 ] 野球

-

【球界にメッセージ】牛島和彦氏 投手は肩や肘への負担少なくする体づくりを

[ 2020年5月9日 06:20 ] 野球

-

牛島和彦氏 敬遠せず勝負したあの一球…そして「10・19」は伝説になった

[ 2020年5月9日 06:15 ] 野球

-

ソフトB・高田、左足手術 復帰まで3カ月見込み

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

【アマビエ・チャレンジ】日本ハム・木田コーチ 球場で、グラウンドで会える日を楽しみに

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

球音戻った!楽天、40日ぶり球団施設解禁 浅村「チームメートに会えて新鮮でした」

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

楽天・茂木 1軍グループで自主練参加 右リンパ節炎回復「開幕へ大きな一歩」

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

巨人・田口、鍬原、古川と「95年トリオ」で連覇けん引だ!「引っ張っていきたい」

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

巨人・菅野 ブルペン一番乗りで44球「スライダー良かった」開幕投手へ調整着々

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

巨人、オリックスの主催試合 球場変更を発表 コロナ対策徹底のため

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

オリックス・神戸“鉄腕中継ぎ”宣言「シーズンの半分投げることを目標にしたい」

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

西武・平良 6キロ減量し100キロ切り 目指すは球速の大台突破「伸びがある160キロ出したい」

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

西武・浜屋 抜群安定感で新人の球団最多ホールドいける!

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

ソフトB・甲斐&千賀 子供支援へクラウドファンディング 募集初日で260万円超

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・高橋 石川から開幕投手奪回へ気合「もちろん狙いたい」

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・奥川 嶋と初バッテリー70球「乗せていただいて気持ちよく投げれました」

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

DeNA戸柱 バドミントンのシャトル打ちで課題克服 打力向上で正捕手奪回目指す

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・中田、野球を渇望 現状理解しつつ「とにかく早く野球がやりたい」

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・チェン「私も頑張ります」 親友の朱育賢が台湾球界で本塁打量産し月間MVP獲得

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

広島・大瀬良が秘密兵器導入 夏開幕想定し、両脚にマグネシウム塗り薬 「汗で抜ける」分を補充

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

阪神・原口 大腸がん克服し実戦復帰から丸1年 帝京魂でコロナも乗り越える

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

阪神・秋山 20代最後の目標は大腸がん克服の原口とお立ち台「その気持ちずっと持ってます」

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

阪神・守屋 甲子園のマウンドで投球練習「自然と気分高まるし、やっぱり気持ちいい」

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

阪神・片山 独立リーグ出身のハングリー精神忘れず「必ず勝つ、絶対に成功してみせる強い気持ち」

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

中日・岡林が盗塁王5度の赤星動画で研究「追いつきたいですし、超えたいとも思っています」

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

台湾プロ野球が2球場で観客動員 1球場1000人に制限し、座席間隔開けてマスク着用

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

岡山・和気閑谷高野球部 障がい者専用野球グラブを開発 体に負担少なく球速アップ

[ 2020年5月9日 05:30 ] 野球

-

「大谷VSトラウト」五輪で見たい!フィリーズ主砲ハーパー、メジャーリーガー派遣を主張

[ 2020年5月9日 02:30 ] 野球

-

メッツ買収から撤退…Aロッド氏、共同出資者見つからず 米メディア報道

[ 2020年5月9日 02:30 ] 野球

-

MLB球団 来季の年俸削減を計画 コロナで今季の収入激減 大谷にも影響か

[ 2020年5月9日 02:30 ] 野球