追悼連載~「コービー激動の41年」その6 妥協のない青春時代 猛特訓は日常の光景

Photo By AP

【高柳昌弥のスポーツ・イン・USA】10代の半ば。ギターを弾き始めた生徒もいれば、初めてラブレターを出した人もいるかもしれない。たとえ運動部に在籍していても、興味の対象は異性や遊ぶことだったかもしれない。ところがコービー・ブライアントには父ジョーに見られたような浮わついたところがまったくなかった。チームメートがテレビゲームに熱中しているとき、彼は宿題をやっているかバスケの個人練習をしているかのどちらかだったという。

それもハンパではない。まず自宅の近所を毎日5~10キロ走った。しかも倒れそうになるほどのペースで…。自己の限界に日々挑戦する信じられない少年だった。(監督に怒られるまで必死に走らなかった私自身とは大違いである)

縄跳びとウエート・トレーニングもメニューのひとつ。近所のコートで練習する際には、リングの高さを9フィート6インチ(290センチ)と通常より15センチ低くしてダンクシュートに取り組んだ。シュートのバリエーションを増やして創造性を高めるためだった。しかもその練習時間は数時間に及んだという。

「もし最高のプレーヤーになりたくないなら、やっている意味がない。自分はコートに立った人間の中の最高のプレーヤーになりたかった」。その姿勢はNBAのスター選手となってからも貫かれるが、ティーンエージャーにしてすでに彼の心はNBA級だった。

ローワー・メリオン高校(フィラデルフィア)の1年生のシーズンが終わったあともバスケ漬けの日々。それはコービーにとって生活の一部で、当時40歳だった父ジョーとは毎日1対1をやり続けた。

「最初はプレーさせてもらったが、2度目は確実に止められた。自分よりスピードもあった」。体格で及ばないコービーにとって206センチの父親に負けてしまうのはむしろ当たり前だったはずだが、14歳の彼はNBAとイタリア・リーグで活躍した“ライバル”に真剣に勝とうとしたのである。

16歳になろとしていた高校2年生。身長はすでに6フィート5インチ(196センチ)になっていた。ACES(ローワー・メリオン高校のニックネーム)は16勝6敗。コービーは平均22得点、10リバウンドをマークし、チームはリーグのドアマット・チームから優勝を争うトップ・コンテンダーになっていた。夏休みもバスケに没頭。アディダス社が主催したサマーキャンプでは朝9時前にコートに来て、夜9時までそこを去って行かなかった。技術もさることながら、その熱意に対して多くの指導者たちが一目を置いていた。

急激に強くなったACESは1994~95年シーズンが始まる前から州だけでなく、全米の注目を集めるようになっていた。高校3年生になったコービーはチームの最長身選手だったが、ダウナー監督はチーム全体の戦力もきちんと強化していた。

当時のメンバーを紹介しておこう。まずガードは最上級生(4年)のエバン・モンスキーとガイ・スチュワート。ここに183センチのダン・パングラジオという有能な1年生のドリブラーが加入し、バックコート陣は充実していた。コービーと同じフォワードにはニューヨークから転校してきた3年生で191センチのジャーメイン・グリフィン。同じ身長で4年生のジェシー・フェダーマンが控えにいたので、ファウル・トラブルにも対応できた。センターは4年生で193センチのクリス・ローソン。ビッグマンこそいなかったが、学年的なバランスとサイズは、高校生のチームとしてはなかなかのものだった。

ダウナー監督はこのシーズン、“コービー・ルール”を設けている。高校チームとは言え、日本同様、やはりそれは教育の一環でもある。すでに大人と同じスキルを持っていたローワー・メリオン高校の背番号33は、このときバスケだけでなく生きていく上で大事なものを学んだ。(敬称略・続く)

◆高柳 昌弥(たかやなぎ・まさや)1958年、北九州市出身。上智大卒。ゴルフ、プロ野球、五輪、NFL、NBAなどを担当。NFLスーパーボウルや、マイケル・ジョーダン全盛時のNBAファイナルなどを取材。50歳以上のシニア・バスケの全国大会には一昨年まで8年連続で出場。フルマラソンの自己ベストは2013年東京マラソンの4時間16分。昨年の北九州マラソンは4時間47分で完走。

2020年2月22日のニュース

-

宇野 世界選手権に弾みのチャレンジ杯V ランビエル・コーチと笑顔のハグ

[ 2020年2月23日 04:24 ] フィギュアスケート

-

クロカン日本選手権 “元スーパー中学生”石田がU20で雪辱V

[ 2020年2月22日 19:56 ] 陸上

-

サンウルブズ今季ワースト67失点大敗…敵地で守備崩壊

[ 2020年2月22日 19:12 ] ラグビー

-

大勝パナソニック稲垣啓太が雨の大観衆に感謝 “指名手配ポスター”にも言及

[ 2020年2月22日 18:26 ] ラグビー

-

ヤマハ発ツイタマがリーグ最多タイ6トライで大勝貢献「記録は知らなかった」

[ 2020年2月22日 17:58 ] ラグビー

-

ドコモは泥沼5連敗 歴史的大敗続きに金勇輝「厳しいコメントあった」

[ 2020年2月22日 17:49 ] ラグビー

-

初場所幕尻Vの徳勝龍が恩師・伊東勝人監督のお別れの会で決意新た「監督のぶんも…」

[ 2020年2月22日 17:34 ] 相撲

-

セルティクスの先発4人が25得点以上 60年ぶりの珍事 レイカーズは4連勝

[ 2020年2月22日 17:21 ] バスケット

-

ブライアント氏を乗せて墜落したヘリのパイロット、5年前に違反行為あった…

[ 2020年2月22日 16:27 ] バスケット

-

渋野日向子 勝利の女神だ!ラグビー観戦で所属サントリーへ熱いエール

[ 2020年2月22日 15:58 ] ラグビー

-

キヤノン雨中の勝利もSO田村が負傷で退く SH田中は2戦連続メンバー外

[ 2020年2月22日 15:26 ] ラグビー

-

八村 悔しい逆転負け「リズムに乗れなかった」 スニーカーの「八、忠、義」は…

[ 2020年2月22日 14:16 ] バスケット

-

データで見る八村の第31戦 第4Qに激減する八村のシュート回数

[ 2020年2月22日 13:15 ] バスケット

-

鈴木亜由子 地元パワーで早期復活だ「豊橋は原点であり力の源」

[ 2020年2月22日 12:53 ] マラソン

-

松山、64で4位浮上「しっかりと決めることができた」

[ 2020年2月22日 11:01 ] ゴルフ

-

八村が17得点もウィザーズ苦杯 最下位キャバリアーズに逆転負け

[ 2020年2月22日 10:55 ] バスケット

-

追悼連載~「コービー激動の41年」その6 妥協のない青春時代 猛特訓は日常の光景

[ 2020年2月22日 09:00 ] バスケット

-

宇野が首位、田中は3位 チャレンジ杯

[ 2020年2月22日 07:53 ] フィギュアスケート

-

決勝は相手が棄権 高藤“肩すかしV”も2大会連続五輪へ 柔道GSデュッセルドルフ

[ 2020年2月22日 07:35 ] 柔道

-

阿部詩が優勝!東京五輪代表確実に 兄・一二三もV GSデュッセルドルフ大会

[ 2020年2月22日 05:40 ] 柔道

-

五輪パラ日本選手団公式ウエア発表“霊長類最強素材”沙保里さんパワー注入

[ 2020年2月22日 05:30 ] 五輪

-

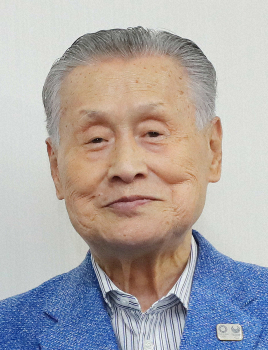

五輪組織委・森会長、選手に注意喚起も「祈るような毎日。私はマスクしないで頑張る」

[ 2020年2月22日 05:30 ] 五輪

-

パラ統括室長 新型コロナ拡大も「準備進めていくしかない」

[ 2020年2月22日 05:30 ] 五輪

-

スポーツ庁・内閣官房から観客数縮小検討や衛生管理の徹底要請

[ 2020年2月22日 05:30 ] 五輪

-

錦織の復帰有力戦、無観客試合も 日本協会専務理事「状況次第で検討」明言

[ 2020年2月22日 05:30 ] テニス

-

テニス協会、花王とスポンサー契約「選手にとっての大きな“武器”に」

[ 2020年2月22日 05:30 ] テニス

-

3・8初日大相撲春場所 来場者に感染拡大予防の協力呼びかけ

[ 2020年2月22日 05:30 ] 相撲

-

カーリング無観客試合に 25日開幕全農日本混合ダブルス選手権

[ 2020年2月22日 05:30 ] カーリング

-

バスケ 24日アジアカップ予選VS台湾は無観客試合

[ 2020年2月22日 05:30 ] バスケット

-

卓球協会 中国代表選手を受け入れへ 新型コロナ拡大で母国に戻れず海外調整

[ 2020年2月22日 05:30 ] 卓球

-

「厚底」東京五輪間に合う!ナイキ最新シューズ3・1発売

[ 2020年2月22日 05:30 ] マラソン

-

柔道女子52キロ級・阿部詩、決勝進出!五輪大前進!兄・一二三も続いた

[ 2020年2月22日 05:30 ] 柔道

-

レスリング女子 川井姉妹がWで栄冠 強豪不在大会で梨紗子“さすが”

[ 2020年2月22日 05:30 ] レスリング

-

男子グレコ60キロ級 文田、貫禄V“五輪第1シード”確実にし帰国

[ 2020年2月22日 05:30 ] レスリング

-

レスリング 五輪アジア予選、中国・西安での開催断念 キルギスで開催

[ 2020年2月22日 05:30 ] レスリング

-

萩野、浮上へ背水合宿 高地で調子上昇なるか…東京五輪へ「大切な時間」

[ 2020年2月22日 05:30 ] 競泳

-

宇野 4回転×4度まとめる!フィギュアスケートチャレンジ・カップ

[ 2020年2月22日 05:30 ] フィギュアスケート

-

松山 “伸びしろ”4差発進 2年半ぶりの優勝に期待

[ 2020年2月22日 05:30 ] ゴルフ

-

遼 高地に大苦戦「真っ白と言うかフワフワ、分かんない感じに」

[ 2020年2月22日 05:30 ] ゴルフ

-

安田祐香がNECと契約 プロデビュー戦は無観客試合も「いいプレーをして成績を残せたら」

[ 2020年2月22日 05:30 ] ゴルフ

-

美寿々、東北震災復興へやる気!リシャールミルとアンバサダー契約

[ 2020年2月22日 05:30 ] ゴルフ

-

青木、SNSでサービス計画「練習風景などを伝えられれば」 女子ゴルフ開幕戦無観客で

[ 2020年2月22日 05:30 ] ゴルフ

-

カヌー男子カナディアンシングル ハネタク順調、準決進出

[ 2020年2月22日 05:30 ] ボート

-

神戸製鋼・山中 23日東芝戦でリーチ封じに意欲「仕事を何もさせない」

[ 2020年2月22日 05:30 ] ラグビー

-

マフィ暴行事件 出場停止処分も既に適用の判断 ラグビー協会発表

[ 2020年2月22日 05:30 ] ラグビー

-

ウィザーズ八村 NBA球宴中断明けに気合い 後半戦「守備が鍵」

[ 2020年2月22日 05:30 ] バスケット