特別な場所で起こった特別な出来事 「変化」に適応したウッズのマスターズ制覇

Photo By AP

【高柳昌弥のスポーツ・イン・USA】1988年4月4日。私はメリーランド州ボルティモアからジョージア州アトランタに移動。そこから100人乗りのほどの旅客機に乗り換えてオーガスタ・リージョナル空港に到着した。曇り空だったと思う。レンタカーですぐにオーガスタ・ナショナル・ゴルフ・クラブへ直行。ゴルフ場の外に設けてあったメディア用のテントで取材受付を済ませて初めてマスターズの舞台に足を踏み入れた。

自分がプレーをするわけでもないので、正直言ってとくに感慨深いものはなく、やがて訪れる「特別な記憶」に気が付くこともなかった。

優勝したのは英国のサンディー・ライル。当時30歳だった。その2年前にはジャック・ニクラウスが「He's back」の名見出しとともに、マスターズでは11年ぶり6回目、メジャーでは6年ぶり18回目(これが最後)を飾っていたので、ライルがプレーを終えた段階ではテレビで見ていたニクラウスほどに心を揺り動かされるようなことはなかった。

状況が一変したのは長年にわたってライルを追いかけていたベテランのカメラマンが泣きながらクラブハウスに戻ってきたとき。英国といってもライルはマスターズの優勝者の中で誰1人存在していなかったスコットランドの出身。そのカメラマンもスコットランド出身で、彼は腰に巻く「キルト」という民族衣装を身に着けて取材をしていた。

「もう心残りはないよ」。目を赤くしながら語ったその一言で、私もスイッチが入った。そうか、ここには母国愛を抱いて仕事をしている人たちがいるのだ…。そのあと私は自分なりに一生懸命に原稿を書いたと思う。インターネットなどないので、周囲にいた先輩記者たちにライルのエピソードを聞きまくった。スマホもソーシャルネットワークもない時代。取材方法は限られていたが、夜が明けるまで宿舎の机の上で1枚10行の原稿用紙に向き合い、その束をホテルのフロントに持っていきファクスで東京に送信した。

“異変”に気が付くのはこれから10年もたったあたりだろうか…。私のマスターズ取材は1回キリだ。しかし何年経ってもコースのレイアウトを忘れていなかった。池越えなのに幅の狭い12番のグリーン、直線的なレイアウトなのにダウンヒルゆえにティーグラウンドからグリーンが見えない10番。各所でうねっている14番のグリーン、そしてインの名物?アーメン・コーナー。ゴルフ担当を離れたとき、他の大会のコースは記憶に残っていなかったのに、たった1回しか経験していないオーガスタ・ナショナルの各ホールは、31年が経過した今もなお、テレビ画面に映らない細かい個所まで記憶に残っている。

「特別な場所だ」と意識しない人間の記憶に残るくらいだから、意識している人たちの思い入れはさらに凄みがあると思う。ゴルファーにとって「人生をかけて闘う」という行為は、このゴルフ場だからこそ成立するようにも感じる。

2019年4月14日。長いブランクを経てタイガー・ウッズがここでよみがえった。

前妻とのトラブル、次から次に出てきた女性問題、離婚、セックス依存症、腰と膝の手術、酩酊状態での車の運転…。昨年まで、ゴルフ以外の原稿を山ほど書いた。もうメジャーで勝つことはないだろうと正直思っていた。だからとても印象深い日になった。

「ここのバック・ナイン(インの9ホール)で起こったことはいつも違っていた」、「最初にマスターズで勝ってから22年。また勝てた。きょうはすべてがうまくいった」。ウッズが会見で語ったこの2つのコメントの中には本来「HAPPEN(起こる、生じる)」でいいはずの動詞が、いずれも「HAPPEN」のフォーマルな言い方でもある「TRANSPIRE(本来は蒸発する、発散するという意味)」に入れ替わっている。本人がよく使う言葉なのかもしれないが、ことのほかフォーマルにしなければ自分の気持ちが伝わらなかったのでは、とも受け取れる。小さなガッツポーツのあとに弾けた笑顔以外にも、この日のウッズには特別な思いを示すものが見え隠れしていた。

選手の技術レベルの指標となる「ストロークス・ゲインド(打数を何で稼いでいるのかという目安)」を見ると、どん底を極めていた時期よりもショート・アイアンやパッティングに改善が見られている。メジャー最終日での逆転勝利は15回目にして初めてだが、2打差のリードを保っていた最終18番で「ボギーでいいのだ」と割り切って、全力で“消極的”なプレーに徹する姿もかつはほとんど見せなかった一面だ。

低迷している間に、ゴルフ界にもいろいろと変化が訪れた。今大会で初日首位に立っていた若手のブライソン・デシャンボー(25=米国)はスイングの初動の段階で手首を返さない、いわゆる「コック」をほとんどしない独特のスイングで注目を集めている。体の捻転と大きなフォロースルーだけでスイングを完結。しかもアイアンはロフトが違うだけでシャフトの長さは同じ。ゴルフのレッスン書には記されていない理論?ですでにツアー5勝を挙げてしまった。

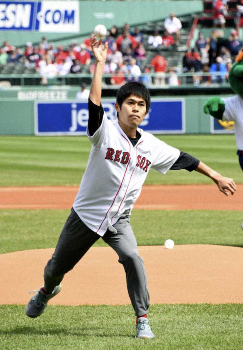

技術、理論、戦術の変化はゴルフ界だけにあるのではなく他のスポーツ界でも顕著。野球のバッティングとは常にレベルスイングでボールにジャストミートすることだったはずだが、今の大リーグでは「フライボール理論」が浸透。ボールのやや下をたたき、高い角度でスタンドまで運ぶホームランを狙うことで得点効率を上げようとする選手が急増している。2番にスラッガーを配置するラインアップも主流。2番に主軸打者を置いたほうがより多くの点が入っているという過去の統計が、「クリーンアップは3~5番」という固定観念を打破する動きにつながっている。

NBAでは1979年に3点シュートが導入されたが、その新ルール初戦となった同年10月12日のセルティクス対ロケッツ戦でその“長距離砲”は両軍併せて13回(成功3回)しか試みられなかった。

ところが今季の試投数は1チームだけの平均で1試合32回で、リーグ最多のロケッツにいたっては45回。チームの命運を左右するのはダンクではなく3点シュートであり、チーム編成はそれをこなせる人材を中心に進められる時代となった。

どんな競技の選手も今は激動の中にいるのだ。ついていくのは大変だと思う。そしてその中でウッズは技術と戦術と言葉を自分の「形」に変えながら再びグリーンジャケットに袖を通した。

ニクラウスがメジャー最後の優勝をこのオーガスタで飾ったのは46歳。あと3勝と迫ったウッズにはまだ時間が残されている。

米ツアー最多勝はサム・スニードだが、生涯最後となる82勝目を飾ったのは52歳。あと1勝となったウッズがこれを乗り越えるのは時間の問題だろう。

50センチのウイニングパットを決めたとき、あるいは決める前、彼の脳裏をよぎったものは何だったのか…。ボールとともに見えないカップの中にねじこんだのは、長期にわたってかみ合わなかった心と体の歯車だったはず。新たな「特別な記憶」がこの先にも生まれることを予感させる最終日だった。

◆高柳 昌弥(たかやなぎ・まさや)1958年、北九州市出身。上智大卒。ゴルフ、プロ野球、五輪、NFL、NBAなどを担当。NFLスーパーボウルや、マイケル・ジョーダン全盛時のNBAファイナルなどを取材。50歳以上のシニア・バスケの全国大会には8年連続で出場。フルマラソンの自己ベストは4時間16分。今年の北九州マラソンは4時間47分で完走。

2019年4月15日のニュース

-

井上12位が日本勢最上位、川内連覇ならず17位 ボストン・マラソン

[ 2019年4月16日 01:21 ] マラソン

-

神鋼 カーターは10月にチーム合流予定 スミス総監督が明かす

[ 2019年4月15日 18:33 ] ラグビー

-

白鵬 ウッズ復活Vを自身に重ね…「しびれましたね」

[ 2019年4月15日 18:22 ] 相撲

-

貴景勝 マスターズ制したウッズに「名誉もお金もありながら、諦めなかったのが凄い」

[ 2019年4月15日 17:44 ] 相撲

-

三十路のリーチ主将「凄く老けたなと思う」 日本代表候補合宿合流、恥骨痛から順調回復

[ 2019年4月15日 17:19 ] ラグビー

-

リーグ最高勝率のバックスが圧勝発進 トレイルブレイザーズはプレーオフで3季ぶりに白星

[ 2019年4月15日 15:33 ] バスケット

-

日本陸連 MGCスタート時間を発表

[ 2019年4月15日 14:25 ] マラソン

-

ウッズ優勝でブックメーカー困惑 米国内では1人で1億4000万円の高額配当

[ 2019年4月15日 14:22 ] ゴルフ

-

特別な場所で起こった特別な出来事 「変化」に適応したウッズのマスターズ制覇

[ 2019年4月15日 12:54 ] ゴルフ

-

NHLを目指す平野裕志朗“快挙”傘下2軍AHLで日本人2人目のデビュー

[ 2019年4月15日 11:01 ] アイスホッケー

-

マスターズVのタイガー・ウッズ 世界ランク6位に浮上 松山は26位

[ 2019年4月15日 09:14 ] ゴルフ

-

バドミントン桃田賢斗が帰国 五輪選考レース前に痛感「研究されている」

[ 2019年4月15日 08:44 ] バドミントン

-

ウッズ 14年ぶりマスターズ制覇!最終日逆転「想像もしていなかった」

[ 2019年4月15日 05:31 ] ゴルフ

-

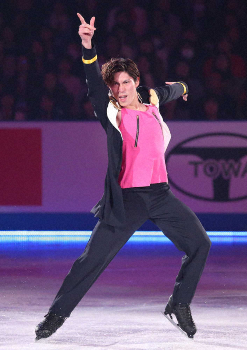

宇野、自身最難関プログラム挑戦 来季フリー4回転は「5本やりたい」

[ 2019年4月15日 05:30 ] フィギュアスケート

-

紀平、SP振り付けをボーン氏に依頼 平昌五輪で羽生のフリー担当

[ 2019年4月15日 05:30 ] フィギュアスケート

-

坂本、来季3A挑戦へ ロシアのジュニア勢“昇級”に「恐ろしい」

[ 2019年4月15日 05:30 ] フィギュアスケート

-

刑事、体力アップを最優先 フリーで4回転ジャンプ3本挑戦へ

[ 2019年4月15日 05:30 ] フィギュアスケート

-

松山、伸ばせず通算3アンダー 不完全燃焼のまま終戦

[ 2019年4月15日 05:30 ] ゴルフ

-

ウッズ、沸かせた!!20メートルパットぴたり 最終日逆転で頂点

[ 2019年4月15日 05:30 ] ゴルフ

-

金谷、最終日崩れ78 松山以来2人目のローアマ獲得ならず

[ 2019年4月15日 05:30 ] ゴルフ

-

【中嶋常幸 密着オーガスタ】“タイガー・ラック”起きるのもウッズらしさ

[ 2019年4月15日 05:30 ] ゴルフ

-

小平 後退もショットに自信「そこは間違っていなかった」

[ 2019年4月15日 05:30 ] ゴルフ

-

熊谷、大健闘4位 通算12戦目で初賞金330万円獲得

[ 2019年4月15日 05:30 ] ゴルフ

-

申ジエ 逆転Vで賞金トップ 日本勢開幕5連勝でストップ

[ 2019年4月15日 05:30 ] ゴルフ

-

武尾 女子初のマンデーV逃す それでも自己最高2位喜ぶ

[ 2019年4月15日 05:30 ] ゴルフ

-

織田、単独首位から逃げ切りV 2位に比嘉 岐阜OP

[ 2019年4月15日 05:30 ] ゴルフ

-

荒磯親方 地元ファンに感謝と抱負「横綱、大関を育てられるように」

[ 2019年4月15日 05:30 ] 相撲

-

寒冷予報一転…川内「私のアドバンテージはほぼ無いに等しい」

[ 2019年4月15日 05:30 ] マラソン

-

20キロ競歩の世界記録保持者・鈴木 50キロデビュー戦でいきなり日本新V

[ 2019年4月15日 05:30 ] 陸上

-

松永、超ハイペースも…足裏のまめつぶれ35キロ過ぎで棄権

[ 2019年4月15日 05:30 ] 陸上

-

昨年3位・太陽誘電、白星発進 大黒柱の藤田が投打に活躍

[ 2019年4月15日 05:30 ] ソフトボール

-

桃田、男子単逆転V 女子単の奥原は準優勝 複はアベック制覇

[ 2019年4月15日 05:30 ] バドミントン

-

パナ、連勝で優勝決める 日本リーグ時代含め2季連続7度目

[ 2019年4月15日 05:30 ] バレーボール

-

かすみがうらマラソン 男子・上條、女子・藤沢、盲人の部・勝丸がV

[ 2019年4月15日 05:30 ] マラソン