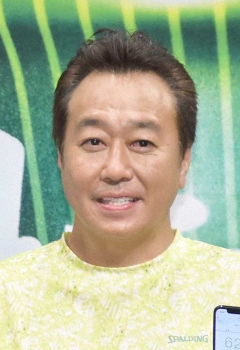

「流行感冒」本木雅弘“冬眠”1年ぶり演技 コロナ禍の俳優業に迷い 主夫になる想像も「今、参加すべき」

「流行感冒」本木雅弘インタビュー(上)

Photo By 提供写真

俳優の本木雅弘(55)が主演を務めるNHKの特集ドラマ「流行感冒」は10日(後9・00~10・13)、BSプレミアムで放送される。本木は“美濃のマムシ”こと戦国武将・斎藤道三役を“怪演”し、大反響を呼んだ昨年の大河ドラマ「麒麟がくる」以来、1年ぶりの演技。コロナ禍のため「しばらく“冬眠”するぐらいの気持ちで、お芝居の仕事は受けないつもり」だったが、約100年前のスペイン風邪の流行をテーマにした今作が現代に通じると共鳴。自粛期間中に「主夫になってもいい」と想像したこともあったという本木に胸中を聞いた。

原作は、今から約100年前に全世界を未知なる恐怖に陥れた「スペイン風邪(スペインインフルエンザ)」の流行をテーマにした“小説の神様”志賀直哉の同名短編小説。1919年(大正8年)に発表された。スペイン風邪は日本でも流行し、1918年(大正7年)から3年間で関東大震災の実に4倍に当たる約40万人の死者が出たという。当時と現代を重ね「今を生きる私たちへの希望と指針を与えるドラマとしたい」と制作。理性を失い、無闇に人間不信に陥った小説家の主人公・私(本木)が、人への信頼を取り戻し、日常に帰るまでの心理的な綾を描く。

脚本は上演台本を手掛けた昨年の舞台「ゲルニカ」が“演劇界の芥川賞”と呼ばれる第65回岸田國士戯曲賞の最終候補作品に選ばれた劇作家の長田育恵氏、演出は連続テレビ小説「花子とアン」、「セカンドバージン」「永遠のニシパ~北海道と名付けた男 松浦武四郎~」などで知られる柳川強氏が務めた。

昨年1月に行われた「長良川の戦い」のロケに参加し「麒麟がくる」の撮影を終えた後、新型コロナウイルスの感染が拡大。「先行きが不透明な中、作品にご迷惑もお掛けしたくないし、スケジュールのことで自分が右往左往するのも避けたかったので、しばらく“冬眠”するぐらいの気持ちで、お芝居の仕事は受けないつもりでいました」。自ら演技から遠ざかった。

09~11年に放送されたNHK「坂の上の雲」に主演。「その3年の間、ほぼ他の作品に携わることはなかったんですが、これを機に、亀のペースで仕事をさせていただくのが自分のスタンダードになって、スケジュールを真っ黒に埋めて忙しく役を重ねるということは、ほとんどなくなりました。なので、焦る気持ちも正直あまりなかったんです。それよりも、東日本大震災の時と同じように自分なりに価値観を再構築しなければいけないということに心を奪われ、他愛のない家族の絆がいかにかけがえのないものかを痛感する日々でした。必ずしも役者という仕事がマストじゃないのかもと。例えば、自分が働かなくなったら、家族の別の誰かがその役割を請け負うという選択肢があってもいいんじゃないか。それこそ、もしも妻がもっと表に出て働きたいということなら、自分はポンと引っ込んで主夫になってもいい。そういう想像も巡ったりしました。なので、残念ながら、自分の中で芝居に対する欲求があまり膨らまなかったんです。今、世の中や自身にとって、どんな作品が必要なのか、皆目見当もつかないというふうに戸惑っていたのが実情でした」とコロナ禍において俳優業に不安や迷いが生まれたことを打ち明けた。

そんな“冬眠期間”の中、昨年秋の終わりに今作のオファー。スペイン風邪をコロナに置き換えれば、100年前の物語が鏡のように現在を映し出す。

「震災の時もそうでしたが、自分が『お気持ち、お察しいたします』などと言ったところで、何の癒やしになるのか分からない。そういう歯がゆさを感じながらも、やはり自分がお芝居を通じて皆さんに少しでも何かを与えられる存在だとするならば、人間同士が向き合っていく時に忘れちゃいけない普遍的なものを感じるこの作品は是非、世に送り出したいと思いました。と同時に、これは役者として戸惑いを抱える自らへのリハビリにもなる。不安はさえておき、これは今、参加すべき作品だと。流行感冒という目に見えない脅威に心を乱しながらも、信頼というものがいかに大事な宝物か、主人公は気付き直します。劇中、『人は簡単には負けない。つなぎとめるものがたくさんある』という台詞もありますが、まさにその通りで、まだコロナ禍が終息していない今だからこそ気付けること、伝わることがある、ささやかながら意義のある作品。その“運び役”になれる喜びの方が勝りました」と快諾。演技復帰は「正直これ以外にないと思いました」というほどの巡り合わせだった。

原作は志賀直哉が千葉・我孫子に住んでいた頃の“半ドキュメンタリー”だが、主人公に名前はなく「私」。本木としても志賀を演じたわけではないが「多少なりともイメージをつかむために、ほんの少し程度は志賀さんのことを調べたんですが、文壇から適度な距離を置き、生活も都心より郊外の自然を求め、心身に風通しのよい健やかな暮らしを目指したとか。物事の調和にこだわり、自問したり、反発してみたりの姿勢に、人生への思いやりを感じました。多少荒げるところがあっても、心の奥には温味がある…どこかご本人とそんな通じ方があればいいなと思いながら演じました」と、さり気なく原作者への敬意を込めた。

感染対策を徹底したコロナ禍の撮影は未知だったが「最初の顔合わせ、本読み、リハーサル、本番前のテストと常にマスクをした状態だったので、相手の表情はずっと分からないまま。ようやく本番でマスクが外れ、初めて顔全体が見える。自分としては相手の演技に対する反応がフレッシュだった気がします。それはたぶん相手も同じで、お芝居が慣れっこにならず、やり取りの鮮度が保てたんじゃないかと思うんです」と新発見も。ただ、終始マスクをしていたスタッフは「マスク込みの顔で覚えてしまい、この先お会いした時に、素顔で『“流行感冒”でご一緒した者です』と声を掛けていただいても、ピンとこないかもしれません」と苦笑した。それもまた、現場に戻ってきたからこそ感じるものだった。

タイトルこそ重苦しいが「是非、多くの皆さんにご覧いただき、一家族の危うく滑稽な出来事を通して、どんな状況にとっても『人は人を愛おしいと思える力を持っている』そんな小さな希望の光のようなものを感じていただければ幸いです」。本木を“冬眠”から呼び覚ました“不要不急じゃない”作品と、流行感冒に翻弄される人間くささを体現した本木の演技は見る者の琴線に触れるに違いない。

【あらすじ】小説家の私(本木雅弘)は、妻の春子(安藤サクラ)と4歳の娘・左枝子(志水心音)、2人の女中・石(古川琴音)きみ(松田るか)とともに都心を離れた静かな村で暮らしている。最初の子を生後すぐに亡くしたせいで、娘の健康に対して臆病なほど神経質である。時は、大正7年(1918年)秋。流行感冒(スペイン風邪)が流行り、感染者が増え始める中、女中の石が、よりにもよって村人が大勢集まる旅役者の巡業公演を観に行ったのではないか、という疑惑が浮上する。私は石を問い詰めるが、石は行っていないと否定。疑念を拭えない私は石に厳しく当たり、左枝子に近づかないよう言いつけるが…。

2021年4月10日のニュース

-

波瑠 お気に入りスエットで“小顔ポーズ”にフォロワー「めっちゃ可愛い」「十分小顔で美しい」

[ 2021年4月11日 00:48 ] 芸能

-

弘中綾香アナ、憧れのディーン・フジオカのサプライズ登場に「きょうが命日かもしれない…」

[ 2021年4月10日 22:45 ] 芸能

-

安住アナ「なんでこんな話を全国放送で…」 たけしの頭髪イジりにボヤキ連発

[ 2021年4月10日 22:40 ] 芸能

-

DISH//「WOW WAR TONIGHT」カバーした理由とは?浜田雅功「そんなん言うてええの?」

[ 2021年4月10日 22:33 ] 芸能

-

たけし 池江璃花子の復活4冠に感嘆「ハリウッドだったら映画になるよ」

[ 2021年4月10日 22:21 ] 芸能

-

茂木健一郎氏、ユーチューバー・ゆたぼんの“中学校不登校宣言”を支持「学校行かなくちゃ…は時代遅れ」

[ 2021年4月10日 22:10 ] 芸能

-

NiziU・MIIHIの寝言にダウンタウンも驚き 浜田雅功「怖い怖い」松本人志「結構長めやね」

[ 2021年4月10日 22:01 ] 芸能

-

伊東四朗 橋田寿賀子さんに感謝 「おしん」抜てき「なぜ私を使ってくれたのか…いまだに疑問」

[ 2021年4月10日 21:25 ] 芸能

-

池田エライザ オレンジ、茶、金のヘアカラー“3変化”を披露

[ 2021年4月10日 21:17 ] 芸能

-

霜降り粗品 せいやの妹の結婚式で号泣、席次・親族の言葉に感激「うれしいよ、ホンマ」

[ 2021年4月10日 21:08 ] 芸能

-

フワちゃん&鷲見玲奈アナ&ティモンディ「体育会TV軍」入り!鷲見アナはフリー転向後、初レギュラー

[ 2021年4月10日 21:01 ] 芸能

-

SKE48高柳明音「アイドル最高です」 卒業コンサートに親友・松井玲奈も駆け付けた

[ 2021年4月10日 20:45 ] 芸能

-

鶴瓶、今田耕司の話術を絶賛「さんまは“お笑い界の怪獣”って呼ばれてますけども、今田は…」

[ 2021年4月10日 20:32 ] 芸能

-

菜々緒「一滴も雨が降らなかった晴れ女」大自然バックに圧巻のスタイル披露

[ 2021年4月10日 20:31 ] 芸能

-

オードリー春日&フワちゃん エアロビ全国大会で銅メダル!「シングルの時よりうれしい」「私の青春」

[ 2021年4月10日 20:25 ] 芸能

-

かまいたち山内が「黒歴史」に感謝!?「あのとき売れなくて良かった」

[ 2021年4月10日 19:56 ] 芸能

-

藤田ニコル YouTubeで“テレビ風”美容番組開始「YouTube界ではいないんじゃないかな?」

[ 2021年4月10日 19:54 ] 芸能

-

田中みな実、自分語りしすぎて我に返る「何かご自分の話をして下さい」 DJ松永もツッコミ

[ 2021年4月10日 19:33 ] 芸能

-

三村マサカズ こじるりの“未来の結婚報告”に提案「ラジオで急に言えば良いんじゃない?」

[ 2021年4月10日 19:14 ] 芸能

-

今田耕司、意外なポンコツぶりが明らかに コピペできない、チケット取れない…「退所したら1週間で死ぬ」

[ 2021年4月10日 18:36 ] 芸能

-

伊藤沙莉 兄・俊介のオズワルド単独ライブにサプライズ出演 共演ショットに「最強兄妹」の声

[ 2021年4月10日 18:20 ] 芸能

-

ジャンポケ・おたけが結婚を発表、お相手は「ロンドンハーツでプロポーズした方」

[ 2021年4月10日 17:47 ] 芸能

-

北川景子「ホントに怒るのは1年に1~2回」怒りが頂点に達すると…夫・DAIGOは「家でもあのまま」

[ 2021年4月10日 17:16 ] 芸能

-

爆笑問題ら出演の「タイタンライブ」にかが屋が登場 16日、全14組決定

[ 2021年4月10日 17:00 ] 芸能

-

ジュニア「コイツ何してんねん!」 息子が急病、妻が取った行動に驚くも納得「すごいなと思いました」

[ 2021年4月10日 16:57 ] 芸能

-

大竹しのぶ 36年前の長男との親子ショット公開に「プクプク親子とっても可愛い」「ほっこり」の声

[ 2021年4月10日 16:34 ] 芸能

-

今田耕司 後輩芸人の電撃婚にボヤき「何にもないフリしてポーンといく」「立て続けに寂しい」

[ 2021年4月10日 16:21 ] 芸能

-

ジュニア 結婚秘話語る 4度目のデートで突然プロポーズ、新婚当初は体がビックリ「突発性難聴になって」

[ 2021年4月10日 16:20 ] 芸能

-

松本まりか 代名詞“あざと可愛い”にホンネ「ぶりっ子とか、言われるのがコンプレックス」

[ 2021年4月10日 15:50 ] 芸能

-

川口春奈、財布の中に大量の1000円札入れる意外なワケ「私、バカなんで!」

[ 2021年4月10日 15:42 ] 芸能

-

ダレノガレ明美 スタイル抜群の黒レオタード姿に反響「女神のボディ!」「綺麗なラインですね」

[ 2021年4月10日 15:29 ] 芸能

-

川口春奈、極度の人見知りを告白 3年ぶり共演の横浜流星にも「心を1回閉ざしちゃったんです…」

[ 2021年4月10日 15:19 ] 芸能

-

松本まりか「寂しさMAX」の私生活、恋愛は「興味ない」も心境の変化「ちょっと欲しいかも」

[ 2021年4月10日 15:17 ] 芸能

-

辺見えみり 引っ越しを報告し新居を公開「インテリアもとても素敵ですね」の声

[ 2021年4月10日 14:58 ] 芸能

-

渡辺美奈代 次男用の弁当“ラストイヤー”スタート 和風彩り弁当に「センスいい」「美味しそうな色」

[ 2021年4月10日 14:48 ] 芸能

-

和田アキ子 誕生日の祝福続々!さだまさしからは恒例のバラ100本「本当に幸せ」

[ 2021年4月10日 14:35 ] 芸能

-

東野幸治 “名前売った”鶴瓶への逆ギレ事件 生放送で「どうでもええんじゃ!」

[ 2021年4月10日 14:22 ] 芸能

-

橋下徹氏 ワクチン接種体制整備に私見「歯医者さんで『やってもいいよ』という人には力を借りても」

[ 2021年4月10日 14:11 ] 芸能

-

古田新太に友人が「ズルい!」 劇団☆新感線「月影花之丞大逆転」が面白く、ズルいワケ

[ 2021年4月10日 14:06 ] 芸能

-

布川敏和 新社会人の次女を愛車で送迎 人生初の名刺をもらい「感慨深い親父で御座います…」

[ 2021年4月10日 13:58 ] 芸能

-

橋下徹氏 公道回避の大阪の聖火リレーに持論「やるべきだって言ってほしかった」

[ 2021年4月10日 13:24 ] 芸能

-

バナナマン日村「悲しい」 サンド、設楽との“格差”嘆く 「3上司、1ザコみたいな」

[ 2021年4月10日 13:10 ] 芸能

-

バービー 一般男性との結婚ラジオで生報告 お相手は31歳教育関係の会社員 実は出会いはインスタDM

[ 2021年4月10日 13:03 ] 芸能

-

【来週のおちょやん】第19週 終戦3年、復興し始めた道頓堀は再び芝居の街へ 千代たち新劇団を結成?

[ 2021年4月10日 13:00 ] 芸能

-

渦中のマリエ「愛あるメッセージ、ありがとう」 ラジオに生出演

[ 2021年4月10日 12:53 ] 芸能

-

新型コロナ感染の松島庄汰 療養期間終了報告も「想像以上にしんどかった」 現在も味覚、嗅覚ほとんどなし

[ 2021年4月10日 12:46 ] 芸能

-

日テレ滝菜月アナ 桜の下でバイクにまたがる姿に「一緒にツーリングに行きたい」「カッコいい」の声

[ 2021年4月10日 12:26 ] 芸能

-

やるせなす マリエの発言否定「話されているような事実はなかった」所属事務所が発表

[ 2021年4月10日 12:09 ] 芸能

-

重盛さと美 “大人かわいい”ショットにファン共感「こんな女のコになりたい」

[ 2021年4月10日 11:46 ] 芸能

-

鈴木保奈美 “紺ブレ”ショットにファン歓喜「どうみても赤名リカ」「保奈美さんより似合う人はいません」

[ 2021年4月10日 11:37 ] 芸能

-

元SKE木本花音が芸能界引退 「新しい事に挑戦してみたい」5月に最後の舞台

[ 2021年4月10日 11:16 ] 芸能

-

藤森慎吾 愛車「ヨンフォア」を駆って夜桜ツーリングへ 「バイク姿もカッコいい」の声

[ 2021年4月10日 10:45 ] 芸能

-

「流行感冒」本木雅弘“冬眠”1年ぶり演技 コロナ禍の俳優業に迷い 主夫になる想像も「今、参加すべき」

[ 2021年4月10日 06:00 ] 芸能

-

「流行感冒」本木雅弘 安藤サクラと初共演「もたれ掛かるような気持ち」石橋蓮司と23年ぶり共演に感慨

[ 2021年4月10日 06:00 ] 芸能

-

出川哲朗、マリエの発言否定「プライベートで食事一度もない」所属事務所が公式サイトで発表

[ 2021年4月10日 05:30 ] 芸能

-

泉ピン子、橋田寿賀子さんの遺影抱きしめて 愛媛・今治で納骨式参列

[ 2021年4月10日 05:30 ] 芸能

-

「フォーリンラブ」バービー、年下の一般男性と結婚 相方ハジメは複雑!?

[ 2021年4月10日 05:30 ] 芸能

-

漫画「進撃の巨人」完結 「別冊少年マガジン」5月号の売り切れ続出

[ 2021年4月10日 05:30 ] 芸能

-

草なぎ剛、善意の寄付に感謝 ドクターカーお披露目「命より大事なものはない」

[ 2021年4月10日 05:30 ] 芸能

-

NEWS加藤シゲアキ「ここに立っていることが夢のよう」 吉川英治文学新人賞贈呈式で喜び

[ 2021年4月10日 05:30 ] 芸能

-

「チーム・ハンサム!」感謝の熱唱 小関裕太、甲斐翔真らファンの拍手に笑顔

[ 2021年4月10日 05:30 ] 芸能

-

白石麻衣はビール党「仕事終わりにグイッと」“イチ推し”つまみは筑前煮

[ 2021年4月10日 05:30 ] 芸能

-

富司純子、公開延期の主演映画で初日舞台あいさつ「ずっと待っていた 本当に幸せ」

[ 2021年4月10日 05:30 ] 芸能

-

藤井聡太2冠 新年度初戦白星で18連勝「防衛戦があるのでいいコンディションで」

[ 2021年4月10日 05:30 ] 芸能

-

「NiziU」MAKO姉の山口厚子がユーチューバー修業 共同生活で水溜りボンドらに学ぶ

[ 2021年4月10日 05:00 ] 芸能