【100歳 甲子園球場物語】野球人、石川真良が奔走 情熱と愛情が甲子園の土を生んだ

Photo By スポニチ

甲子園球場建設当時、グラウンドの土をつくったのは阪神電鉄社員で、秋田県出身の野球人、石川真良(しんりょう)氏(1890―1969年)だった。野球場の命と言える土の配合には相当な苦労があった。100年続く甲子園の土が生まれた物語を書いてみたい。 (編集委員・内田 雅也)

甲子園球場の建設が始まった1924(大正13)年3月、グラウンドの土の配合を担当したのが阪神電鉄の用度課セメント係だった石川真良だった。

野球人としての経歴が買われての起用だった。慶大野球部の第1回米国遠征(11年)に参加し投打に活躍。「幻球」と呼ばれたカーブを武器に9勝6敗の好成績を残した。入社後も大阪実業大会で優勝に導いていた。

夏の全国中等学校優勝野球大会(今の全国高校野球選手権大会)で大会委員、この24年春に名古屋で初開催された選抜大会では選考委員、決勝の球審を務めている。

当時33歳。肩書は現場の「工事監督員」だった。だが、建設を請け負った大林組の作業員たちは連日、ユニホーム姿、スパイクを履いて現場で滑り込みを繰り返す石川に「何をやっているのか」と不思議に思った。設計を担当した野田誠三(後の本社社長、球団オーナー)が社史『輸送奉仕の五十年』で「非常に熱心で、毎日やっていた。あれには感心した」と語っている。

石川は現場に5坪(約16平方メートル)ほどのマス目を十数個作り、各地から取り寄せた土の配合を行っていた。

黒土と白砂をブレンドする。砂は枝川廃川地であり、浜にも近くふんだんにあった。問題は黒土だった。

最初は尼崎を流れる蓬川の土をバケツでくんできたが、乾くと白くなった。甲山の赤茶けた土を混ぜても白球が見えやすい黒さにならなかった。

石川は最適な土を求め探し回った。「ある日、素晴らしい土に出会った」と、晩年、故郷の秋田県・払戸(ふっと)中で石川から投球を教わった戸嶋広栄から聞いた。20年前に連載『80歳甲子園球場物語』の取材で秋田県若美町(現男鹿市)を訪ねた。「軟らかく握るとふわっとする。滑り込むとさあっと土煙が舞う。これだ!と」

神戸・熊内(くもち)の土だった。「うまい大根が採れ、登れば富士山が見える山の裾野だそうです」。有名な熊内大根である。今の新神戸駅周辺で山は布引山や世継山か。当時は遠く富士山が見えたのだろう。

さらに改良を加え、淡路島の赤土を混ぜると粘り気が出て理想の土になった。ただ船での輸送費もあり、通常1立方メートル2円の土が50円、計20万円もかかった。野田が「最も苦労した」という甲子園の土ができあがった。

球場建設顧問だった佐伯達夫(後の日本高校野球連盟会長)は自伝で<今もって定評ある甲子園の水はけの良さは石川さんの努力に負うところが大きい>と記した。川上哲治は熊本工時代、37年夏の甲子園大会決勝で敗れた際、記念に土を持ち帰り、母校のマウンドにまいた。巨人監督時代には「甲子園の土は宝物以上だ」と語っていた。

石川は甲子園球場の完成を見届け、26年9月に阪神電鉄を退社。29年、専修大初代監督を務めた。晩年は故郷に帰り、手製のさおで釣りを楽しんだ。59歳で母校・払戸中の事務官となり、5年間、野球や英語を教えた。

1999年10月には若美中央公園球場に「石川真良先生記念碑」が建った。教え子たちが中心の「石川真良の偉業をたたえる会」の活動だった。甲子園球場提供の「土」も埋め込まれている。

碑に刻んだ「今日はきのうより、明日は今日より」は「野球十訓」の一つ。会長・小松一夫から聞いた話を思い出す。「怒らない人でした。ミスした選手にも涙を浮かべながら『もう一丁、いくか』とノックを打っていました」。こうした情熱、愛情が100年間愛される土を生んだのだった。 =敬称略=

2024年4月26日のニュース

-

元木大介氏 巨人の次期4番問題は深刻「今はいない」 A・ラミレス氏「生え抜き4番は必要」

[ 2024年4月26日 23:10 ] 野球

-

元木大介氏 巨人・岡本和真がメジャー挑戦するなら?「松井を見る限り簡単じゃない」

[ 2024年4月26日 22:56 ] 野球

-

阪神・糸原 5回に代打で勝負強さ発揮「しっかり集中力を保って」 チームは連勝ストップも

[ 2024年4月26日 22:52 ] 野球

-

阪神はまさか4失策 3失策の木浪「練習しっかりします」 大山「明日の試合に向けて準備するしかない」

[ 2024年4月26日 22:39 ] 野球

-

【阪神・岡田監督語録】青柳に「インコースにいきすぎよ」 4失策の守備に「出たら一気に出るなあ」

[ 2024年4月26日 22:14 ] 野球

-

春季九州大会 27日の決勝戦は明豊―神村学園のセンバツ出場校対決!

[ 2024年4月26日 22:08 ] 野球

-

巨人・萩尾 攻守に存在感 「成長段階って言えるような立場じゃない」

[ 2024年4月26日 22:04 ] 野球

-

巨人ドラ1西舘勇陽「全部甘く入ってしまったのが一番の反省」 ホールド失敗も「しっかり切り替え」

[ 2024年4月26日 22:03 ] 野球

-

阪神がヤクルトに敗れて連勝ストップ 木浪が悪夢の3失策…持ち前の堅守崩れる

[ 2024年4月26日 21:29 ] 野球

-

巨人敗戦の中の光 萩尾が二塁打&三塁打で全得点絡む 阿部監督も称賛「1試合でも多く続けて」

[ 2024年4月26日 21:28 ] 野球

-

ヤクルト“ライアン”小川が復活白星!阪神4失策にも助けられ8得点の大勝

[ 2024年4月26日 21:28 ] 野球

-

巨人・阿部監督 「責められない」ドラ1西舘を擁護も 「プロは甘くないというのは分かったろう」

[ 2024年4月26日 21:12 ] 野球

-

ハマスタ試合後ライブついに開催!FIELD OF VIEW浅岡雄也 中止2組の曲も「思い背負い」熱唱

[ 2024年4月26日 20:57 ] 野球

-

巨人ついに球団ワーストタイの12試合連続3得点以下…岡本和、丸、大城卓がノーヒット 打線つながり欠く

[ 2024年4月26日 20:57 ] 野球

-

DeNA・度会が涙 歴史的満弾!不振で叩かれても…ファンに感謝「皆さんのおかげで打てた」深々頭下げ

[ 2024年4月26日 20:49 ] 野球

-

巨人・戸郷7回1失点好投も遠い2勝目…「勝負どころで粘れた」左足に打球直撃も魂の続投

[ 2024年4月26日 20:41 ] 野球

-

巨人 DeNAに逆転負け ドラ1西舘が痛恨のホールド失敗 打球直撃の戸郷は魂の7回1失点も

[ 2024年4月26日 20:35 ] 野球

-

DeNA・ドラ1度会が涙の満塁弾! 球団史上初の新人グランドスラム 今季初8番、20試合ぶり1発!

[ 2024年4月26日 20:25 ] 野球

-

ヤクルト西川遥輝のタイムリーで6点目の追加点!小川の犠打をムダにしなかった

[ 2024年4月26日 20:20 ] 野球

-

巨人ドラ1西舘勇陽 プロ入り初失点 8回に逆転許し新人最多記録の11戦連続ホールドならず

[ 2024年4月26日 20:08 ] 野球

-

神戸医療未来大にプロ注目右腕!最速147キロ・鈴木が12K完投で“初勝利”名将・高橋監督も高評価

[ 2024年4月26日 19:50 ] 野球

-

巨人・戸郷ヒヤリ! 左足に打球直撃も魂の続投 自ら同点スクイズも決める

[ 2024年4月26日 19:45 ] 野球

-

阪神が「もりした」のキング弾で反撃!黄金週間モードの甲子園で左中間へ5号ソロ

[ 2024年4月26日 19:42 ] 野球

-

阪神・青柳が4回途中5失点で降板 エースがまさかの大乱調…チーム8連勝に暗雲

[ 2024年4月26日 19:30 ] 野球

-

侍ジャパン女子代表ロースター発表 川端友紀ら今夏「女子野球W杯ファイナルステージ」出場

[ 2024年4月26日 19:01 ] 野球

-

FIELD OF VIEW浅岡雄也がワンバン始球式&国歌独唱「感無量です」ハマスタ夜にはライブも

[ 2024年4月26日 18:45 ] 野球

-

NPB 5月12日「マザーズデー2024」6球場で開催 「お母さんへ感謝の気持ちを」

[ 2024年4月26日 18:15 ] 野球

-

甲子園のスコアボードが恒例の「ひらがなひょうき」せんぱつはあおやぎこうよう!

[ 2024年4月26日 18:14 ] 野球

-

DeNA・ドラ1度会は「8番・右翼」 今季初めて1番を外れる 巨人戦

[ 2024年4月26日 17:27 ] 野球

-

体調不良で離脱していた楽天・荘司康誠が29日のロッテ戦で先発復帰

[ 2024年4月26日 17:21 ] 野球

-

【26日の公示】ヤクルト・小川、今野が昇格、清水と高橋奎抹消 DeNAは中川、蛯名を登録

[ 2024年4月26日 17:19 ] 野球

-

広島ドラ1常広が本拠地マツダで“初登板”「イメージが少しできた」5月6日の2軍阪神戦で実戦デビューも

[ 2024年4月26日 17:15 ] 野球

-

ソフトバンクのリリーフ左腕・ヘルナンデスが1軍合流へ ルーキー・沢柳が登録抹消

[ 2024年4月26日 16:59 ] 野球

-

高橋慶彦氏 今季のセ・リーグで広島、阪神、中日がペナント有利な理由「高校野球と一緒」

[ 2024年4月26日 16:56 ] 野球

-

阪神・高橋が復帰2度目の登板から一夜「大丈夫」 次回は甲子園?「ストレートにこだわる」

[ 2024年4月26日 16:49 ] 野球

-

西武NPB初のジャパンウィンターリーグ選手派遣へ 球団本部長「球界全体のさらなる発展にも貢献したい」

[ 2024年4月26日 16:43 ] 野球

-

大商大 147キロサイド右腕・鈴木が2戦連続完封 7回途中まで完全投球「意識しなかったと言えば…」

[ 2024年4月26日 16:05 ] 野球

-

ロッテ鈴木昭汰「うれしく思います」 プロ初セーブ記念グッズを受注販売

[ 2024年4月26日 16:03 ] 野球

-

阪神・杉山オーナー 坂本、大山、糸原、原口のFAラッシュに「現場の意見を最大限尊重しようと思う」

[ 2024年4月26日 15:40 ] 野球

-

ロッテ・メルセデス「チームの連敗止める」 27日の楽天戦に先発

[ 2024年4月26日 15:36 ] 野球

-

花巻東に雄星、大谷の記念モニュメント設置「2人には花巻の名前を世界に広めてもらった」

[ 2024年4月26日 14:45 ] 野球

-

オリ オリ姫デーのビジュアル公開 2位宮城はさわやかバンドのキーボードボーカル役に「超恥ずかしい…」

[ 2024年4月26日 14:00 ] 野球

-

日本ハム加藤貴が動物保護支援でNPO法人に100万円寄付 「団体の理念に深く共感」

[ 2024年4月26日 12:20 ] 野球

-

巨人 5・3「長嶋茂雄DAY」セレモニアルピッチにゴジラ登場!

[ 2024年4月26日 12:15 ] 野球

-

桜美林大野球部 鹿児島キャンプで騒音騒動 謝罪 宿泊客に迷惑「夜間、複数の部員が部屋内に集まり飲酒」

[ 2024年4月26日 11:41 ] 野球

-

藤浪晋太郎、4四球6失点、3戦連続“背信”にネット「もはや好不調の波とは…」「きっかけ一つで…」

[ 2024年4月26日 11:40 ] 野球

-

メッツ傘下3A・藤浪晋太郎が大炎上 4四球6失点で1死しか奪えず防御率は13・50に

[ 2024年4月26日 11:32 ] 野球

-

【動画】あわや顔面直撃!山本由伸 打球速度約168キロのライナーをキャッチ

[ 2024年4月26日 10:53 ] 野球

-

山本由伸とのバッテリーで2戦2勝のド軍バーンズ 6回無失点に「持ち球うまく使った」「自己最高級」

[ 2024年4月26日 10:45 ] 野球

-

ヤンキースが元日本ハム・トンキン獲得 メッツ→ツインズ→メッツ経て開幕から1カ月で4球団目

[ 2024年4月26日 10:40 ] 野球

-

ダイヤモンドバックスのエース・ゲーレン 終盤戦を見据え序盤は抑え目に 中5日100球以下の登板

[ 2024年4月26日 10:18 ] 野球

-

山本由伸 二塁打浴びた元同僚・メネセスに「すごく良いヒット打たれました」初戦で談笑シーンも

[ 2024年4月26日 09:46 ] 野球

-

山本由伸 バッテリー組んだバーンズと2戦2勝も「前回登板後にスミスが配球で助言を…」両捕手に感謝

[ 2024年4月26日 09:33 ] 野球

-

ドジャース指揮官 山本由伸は「これまでで最高の投球」あわや顔面直撃のライナー「死ぬかと…言っていた」

[ 2024年4月26日 09:17 ] 野球

-

【山本由伸と一問一答】6回無失点に「基本的に良いボールが今日は多かった」「一番自分らしい投球」

[ 2024年4月26日 09:02 ] 野球

-

6回無失点で2勝目の山本由伸「ここまでで一番、自分らしい投球だった」強烈投手返しは「たまたま反応」

[ 2024年4月26日 08:21 ] 野球

-

強烈ピッチャー返し好捕の山本由伸に球団SNS「反射神経は異常」ファンも「素晴らしい反応」「さすが」

[ 2024年4月26日 08:16 ] 野球

-

【26日プロ野球見どころ】ヤクルト・オスナ 22年“村神様”以来、史上10度目の2戦連続満塁弾なるか

[ 2024年4月26日 08:00 ] 野球

-

パドレス・松井裕樹は連投&イニングまたぎも1回1安打2失点 チームも5点差守れず逆転負け

[ 2024年4月26日 07:58 ] 野球

-

大谷翔平は4打数無安打で連続試合安打9でストップも…山本由伸が6回無失点で2勝目 チーム4連勝に導く

[ 2024年4月26日 07:41 ] 野球

-

ドジャース山本由伸 6回無失点で2勝目 大谷もハイタッチで祝福!強烈投手返しキャッチで敵地も拍手喝采

[ 2024年4月26日 07:41 ] 野球

-

【スポニチ調査ファイル(3)】豊川・モイセエフ 「新基準バット1号」生んだスイングは天性×努力

[ 2024年4月26日 07:00 ] 野球

-

【100歳 甲子園球場物語】野球人、石川真良が奔走 情熱と愛情が甲子園の土を生んだ

[ 2024年4月26日 07:00 ] 野球

-

山本由伸 6回無失点で勝利投手の権利得て降板 ベンチで大谷とハイタッチ!強烈投手返しもキャッチ

[ 2024年4月26日 06:58 ] 野球

-

大谷翔平は得点圏で三振&併殺打と2打席連続凡退 先発・山本を援護できず

[ 2024年4月26日 06:28 ] 野球

-

ドジャース・山本由伸が強烈ピッチャー返しを顔面の真横で見事にキャッチ 敵地からも大きな拍手起こる

[ 2024年4月26日 06:25 ] 野球

-

パナソニックが黒星発進 10与四球に金森敬之監督「フォアボールの絡んだ失点は響く」

[ 2024年4月26日 06:00 ] 野球

-

パナソニックの最速153キロ右腕・定本拓真が1回2/3を無失点 関大の後輩・金丸に「負けたくない」

[ 2024年4月26日 06:00 ] 野球

-

三菱重工West・鷲尾昂哉が4回2失点 負傷降板も手応え「納得いくボールが多くなってきている」

[ 2024年4月26日 06:00 ] 野球

-

三菱重工West・西隼人 1回1/3を無失点も反省「変化球の抜け球が多くなってしまった」

[ 2024年4月26日 06:00 ] 野球

-

日本ハム 楽天上回る12安打も3併殺響き連勝5で止まる 新庄監督「納豆ぐらいの粘りは見せています」

[ 2024年4月26日 06:00 ] 野球

-

巨人 坂本の会心逆転3ランで2位浮上!キラキラ「輝けるように頑張ります」

[ 2024年4月26日 05:30 ] 野球

-

巨人ドラ1・西舘 12年中日・田島に並ぶ新人最多10試合連続ホールド

[ 2024年4月26日 05:30 ] 野球

-

巨人・菅野 6回2失点でリーグトップタイ3勝目「粘り強く投げていると良いことが」

[ 2024年4月26日 05:30 ] 野球

-

巨人「不滅の長嶋モデル」「世界の王モデル」限定腕時計発売

[ 2024年4月26日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・川端 サヨナラ呼び込む同点打!8回に今季14打席目で千金初打点

[ 2024年4月26日 05:30 ] 野球

-

西武・おかわり 史上初40代5戦連続二塁打が先制V打!連敗脱出導いた

[ 2024年4月26日 05:30 ] 野球

-

楽天・則本 光る修正力!志願の登板で9回走者3人出し無死満塁となるも零封締め

[ 2024年4月26日 05:30 ] 野球

-

楽天・岸 7回1失点で現役単独3位の通算159勝目「ここまでやれていることに自分が一番驚いています」

[ 2024年4月26日 05:30 ] 野球

-

楽天・小郷「小学生ぶりぐらい」の先頭初球弾&浅村は2号など2安打4打点の活躍

[ 2024年4月26日 05:30 ] 野球

-

ロッテ 6連敗も…難病克服の岩下の復活が光「戦力として見てもらっていると思って投げた」

[ 2024年4月26日 05:30 ] 野球

-

ブラジル出身西武・ボーがダブルの喜び 来日3年目初勝利&結婚発表

[ 2024年4月26日 05:30 ] 野球

-

日本生命・石伊 躍動3安打2打点 今秋ドラフト候補が打線けん引

[ 2024年4月26日 05:30 ] 野球

-

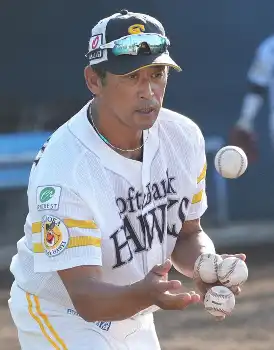

【隠しマイク】ソフトバンク・村上打撃コーチ「美肌なので日焼けがやばい」

[ 2024年4月26日 05:29 ] 野球

-

ソフトバンク本拠「みずほPayPayドーム福岡」に 1軍本拠では国内初の複数社並ぶ名称

[ 2024年4月26日 05:25 ] 野球

-

ソフトバンク・大津 無傷3連勝「リベンジしようと」幕張の悪夢振り払った

[ 2024年4月26日 05:25 ] 野球

-

ソフトバンク・大津 学生時代の愛称と「ZOZO」に縁?

[ 2024年4月26日 05:25 ] 野球

-

ソフトバンク・山川 決勝5号で2冠!「思い切って自分のスイングができた」豪快どすこい!

[ 2024年4月26日 05:25 ] 野球

-

オリ・セデーニョ不発 今季初4連勝ならず 中嶋監督「いつも打てるわけじゃないですからね」

[ 2024年4月26日 05:20 ] 野球

-

ド軍指揮官 次戦の敵地Bジェイズ戦で大谷は「歓待を受けるべき」FA騒動も「彼が何かしたわけでない」

[ 2024年4月26日 05:15 ] 野球

-

復活目指す阪神・高橋 次回甲子園で登板あるぞ「腕が動くようになっていた」2度目登板は1回1失点

[ 2024年4月26日 05:15 ] 野球

-

阪神・近本 一般社団法人設立で地域に恩返し「人とのつながりの大切さを子どもたちに伝える」

[ 2024年4月26日 05:15 ] 野球

-

阪神・梅野「耐え切った」開幕から1カ月 一喜一憂せず守り勝つ野球けん引

[ 2024年4月26日 05:15 ] 野球

-

阪神・森下 黄金週間にヒーロー宣言だ!「勝って子供たちにいいところを見せたい」

[ 2024年4月26日 05:15 ] 野球

-

阪神・青柳 記録より勝利「勝てるチャンスを残せる投球がしたい」球団最長タイ14戦連続被本塁打なしも

[ 2024年4月26日 05:15 ] 野球

-

阪神球団初認定!トラめし「本」完成 「自宅で簡単」がテーマ クラブハウスや虎風荘での食事の作り方掲載

[ 2024年4月26日 05:15 ] 野球

-

中日・柳 5回まで無安打投球も一球に泣く 坂本に逆転3ラン被弾で逆転負け

[ 2024年4月26日 05:10 ] 野球

-

大谷翔平 2打席続けて空振り三振 バットで先発・山本を援護できるか

[ 2024年4月26日 05:08 ] 野球

-

広島・栗林 痛恨サヨナラ被弾「反省しなきゃいけない」

[ 2024年4月26日 05:05 ] 野球

-

広島・二俣 初スタメン応えた1号!「すんなりバットが出た」連勝ストップも希望の光

[ 2024年4月26日 05:05 ] 野球

-

DeNA・筒香 27日2軍西武戦出場は見送りか 最短週末巨人戦で昇格も体調見極めへ

[ 2024年4月26日 05:00 ] 野球

-

DeNA・梶原が登録抹消 蝦名が昇格する可能性浮上

[ 2024年4月26日 05:00 ] 野球

-

大谷翔平 14度目のキャッチボール後にレフトで打球捕 ベッツやテーラーのフリー打撃中に守備こなす

[ 2024年4月26日 03:55 ] 野球

-

IL入りのカブス・鈴木誠也 5月上旬にもマイナーでリハビリ出場へ

[ 2024年4月26日 01:30 ] 野球

-

レッドソックス・吉田正尚 3試合連続で先発外れる 23日死球も打撃練習で柵越え

[ 2024年4月26日 01:30 ] 野球

-

ドジャース・大谷 初の二塁打3本!同行していない夫人には「寂しいと言わせたい」とラブコール

[ 2024年4月26日 01:30 ] 野球

-

ドジャース・大谷 一平容疑者の事件で経済的損失も多くの支え「ありがたい」 真美子夫人との生活も語る

[ 2024年4月26日 01:30 ] 野球

-

パドレス・松井 わずか6球で3人料理! 20日ブルージェイズ戦で7戦ぶり失点も仕切り直し

[ 2024年4月26日 01:30 ] 野球