【担当記者悼む】常に観客と相対した人 「いつも“アントニオ猪木”でいることに疲れませんか」に…

Photo By スポニチ

東京・六本木の居酒屋でアントニオ猪木さんと酒を酌み交わしたことがある。十数年前の話だ。

そこは大衆的な店で、道路から店内が丸見えだった。猪木さんを見つけた通行人は驚き、中には「猪木!」と叫んだり、猪木さんの得意の「ダー!」のポーズをやって見せたりする人がいた。仕事から離れた私的な席だから、普通ならば無視しても良い場面だ。ところが、猪木さんは笑顔を返したり、手を上げ返したり、最初から最後まで対応を続けた。

これでは気が休まる時がないだろう。私は「いつも『アントニオ猪木』でいることに疲れませんか?」と尋ねてみた。すると、猪木さんは不思議なことを質問されたかのような表情で「全然それはない。それで生きて来たから。どこへ行っても、ワーッと人が集まるけれど、周りの人たちの方が気を使ってくれるよ」と答えた。この人はやはり根っからのスターなのだと思った。そもそも、他人に見られることが嫌ならば、大衆店での飲食を選ばない。猪木さんは他人に見られるのを当たり前のこととして生きて来た人なのだ。

初めて取材したのは、1989年、参院選に出馬した時だった。当時、六本木にあった新日本プロレスの事務所のエレベーター内で初対面した。私が「これからずっと追いかけさせていたてだきます」とあいさつすると、猪木さんは「追いかけなくてもいいですよ」と素っ気なく答えたが、その後、取材を申し込むと、必ず応じてくれた。ファンと同様にメディアの人間を大切にする人だった。メディアこそが自分の人気を支えているのだと信じていたに違いない。

1993年に週刊誌が猪木さんの金銭がらみのスキャンダルを報じたことがあった。この問題はスポニチ本紙でも取り上げた。自分にとって極めてマイナスの情報を後追い報道したのだから、猪木さんは怒った。あれだけ取材に協力して来たのに手のひらを返されたと憤慨するのは自然な感情だ。ただ、謝る話ではないので、放っておいた。これで私が猪木さんを取材する機会は二度と訪れないだろうと覚悟した。

それから10年くらい経て、偶然、猪木さんに会った。どうなることかと戦々恐々としたが、全く以前と同じ雰囲気だった。猪木さんは淡々と「元気ですか?」と得意のフレーズを口にした。私が「おかげさまで元気でやっています」と答えると、柔らかい笑みが返ってきた。10年前の報道を忘れているわけがない。だが、終わったことはもういいじゃないか、お互いに前に進める話をしよう。そんな感じだった。猪木さんの懐の深さを実感し、その日からまた取材する機会が生まれた。

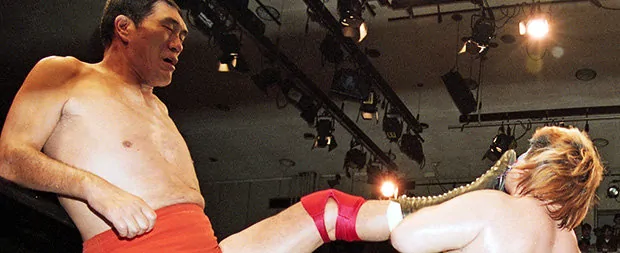

政治の話だけでなくプロレスの話もたくさん聞いた。ボクシング世界ヘビー級王者のムハマド・アリさんとの世紀の一戦、タイガー・ジェット・シンやスタン・ハンセンらライバルたちとの名勝負…。貴重な話の数々だが、不思議に今でも深く心に残っているのは、観客に関する話だ。

「プロレスはほかのスポーツとは違う。何秒で走れる。何メートル飛べるというのを競う競技じゃない。対戦相手と同時に観客とも勝っている。リング上で、ちょっとタイミングがずれただけで観客が乗ってこなくなる。例えば『猪木コール』を招くためにオレがパーンと手をたたく。このタイミングが重要だ。他の選手を見ると、ワンテンポ遅れていることがある。ゼロコンマ何秒の差かもしれな。それは計算してできるわけじゃなく、感性の問題だ」

こんな話も聞いた。

「良い試合か、悪い試合かは、直接見なくても、控室にいて観客の歓声を聞いているだけで分かる。観客が本当に手に汗を握っているか、退屈しているか、すべて歓声に表れる。これは力道山の付き人時代に自然に学んだことだ」

猪木さんは常に観客のことを考えていた。「アントニオ猪木」は観客に相対することで成り立っていた。メディアで働く私も、猪木さんにとって、小うるさい観客の1人だったと思う。(総合コンテンツ部専門委員・牧 元一)

2022年10月1日のニュース

-

小川直也 猪木さんと無言の対面「現実を受け入れられない…肌つやも良くて正直、何でと」

[ 2022年10月1日 22:56 ] 格闘技

-

日本スーパーフェザー級挑戦権獲得の原優奈、王者・坂を「圧倒する」 井上トレーナー「ええ酒が飲めそう」

[ 2022年10月1日 21:38 ] 格闘技

-

原優奈が2―1判定で日本Sフェザー級王座挑戦権を獲得「ボコボコにしばいたる」

[ 2022年10月1日 21:00 ] 格闘技

-

アントニオ猪木さん死去 弟の啓介さん「苦しまずに逝った」と明かす 前夜は2人きりで40分過ごす

[ 2022年10月1日 19:19 ] 格闘技

-

アントニオ猪木さんの“最期の言葉”公開 期待の声は「敵」も「敵がいる限り、いいじゃない」

[ 2022年10月1日 18:53 ] 格闘技

-

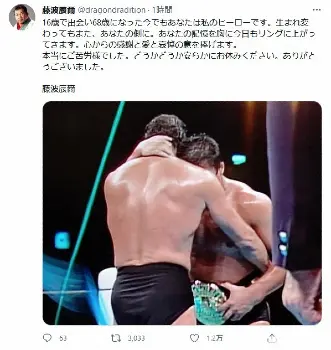

「生まれ変わってもまた、あなたの側に」藤波辰爾のSNS投稿にファンの涙腺崩壊「藤波、泣かせるな」

[ 2022年10月1日 17:29 ] 格闘技

-

佐山サトル氏が追悼「きっかけは憧れ…私の師匠 アントニオ猪木 拳拳服膺して ご冥福を祈ります」

[ 2022年10月1日 17:12 ] 格闘技

-

アントニオ猪木さん死去 北斗晶、挙式27周年の記念日に悲報「今は心からの感謝と謹んで追悼の意を」

[ 2022年10月1日 16:55 ] 格闘技

-

アントニオ猪木さん、死因は心不全 通夜、葬儀は家族葬、後日お別れの会開催へ

[ 2022年10月1日 16:39 ] 格闘技

-

全日本プロレス、あす2日の大会で猪木さん追悼セレモニー「馬場さんと共にプロレス界地位向上に御尽力」

[ 2022年10月1日 15:55 ] 格闘技

-

【元担当記者が悼む】あの有名な「道」 一体誰の詩なんですか?の質問への答えは私の“道”に

[ 2022年10月1日 15:53 ] 格闘技

-

ESPNが猪木―アリ戦の意義を回顧 総合格闘技隆盛につながったと指摘

[ 2022年10月1日 15:35 ] 格闘技

-

【元担当記者が悼む】ルスカの正義に応えなかった猪木さん 初の異種格闘技戦に見た“盗み方の美学”

[ 2022年10月1日 15:26 ] 格闘技

-

アントニオ猪木さん死去 米WWEも追悼「正真正銘の伝説」「プロレス界の素晴らしい大使だった」

[ 2022年10月1日 14:46 ] 格闘技

-

日本&WBOAPフェザー級王者“天才”阿部麗也 12・3後楽園で初防衛戦 2冠懸け前田稔輝と

[ 2022年10月1日 14:45 ] 格闘技

-

蝶野正洋 アントニオ猪木さん訃報に沈痛「本当にショックで今言葉になりません」

[ 2022年10月1日 14:30 ] 格闘技

-

【担当記者が悼む】取材時間気にする記者に「もっと飛び込んで来なければダメだ」忘れない猪木さんの説教

[ 2022年10月1日 14:10 ] 格闘技

-

猪木さんは「闘魂そのもの」だった 弟子の藤波辰爾がしのぶ 言葉を詰まらせ…

[ 2022年10月1日 14:03 ] 格闘技

-

アントニオ猪木さんが明かした「過激なプロレス」の真相

[ 2022年10月1日 13:43 ] 格闘技

-

アントニオ猪木さん レスラー人生最初の危機に発揮した「逆転の発想」 新日本草創期のピンチをチャンスに

[ 2022年10月1日 13:36 ] 格闘技

-

猪木さんの代名詞“闘魂注入ビンタ”された著名人たち 清原、サッチー、朝青龍、石井慧、松井玲奈

[ 2022年10月1日 13:36 ] 格闘技

-

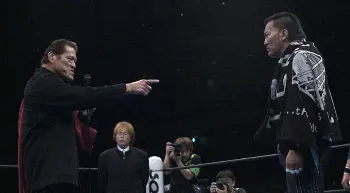

数々の名勝負残したアントニオ猪木さん 異種格闘技戦、夢のオールスター戦、巌流島…

[ 2022年10月1日 13:27 ] 格闘技

-

格闘技大国ブラジルのメディアも猪木さん死去を速報「レジェンドで総合格闘技のパイオニア」と敬意

[ 2022年10月1日 12:48 ] 格闘技

-

【担当記者悼む】常に観客と相対した人 「いつも“アントニオ猪木”でいることに疲れませんか」に…

[ 2022年10月1日 12:38 ] 格闘技

-

長州力 アントニオ猪木さん追悼「まさに闘魂そのものでした」「どうか安らかに」

[ 2022年10月1日 12:31 ] 格闘技

-

アントニオ猪木さんが明かした「アリ戦の真実」

[ 2022年10月1日 12:30 ] 格闘技

-

【アントニオ猪木氏ヒストリー】力道山がスカウト アリ、ハンセン、ホーガンらと死闘繰り広げ

[ 2022年10月1日 12:29 ] 格闘技

-

猪木さん タバスコを日本に広めた 経営した貿易会社でタバスコ製造の販売契約、知名度が急上昇

[ 2022年10月1日 11:58 ] 格闘技

-

アントニオ猪木さん 激動の人生“結婚は4度” プライベートも注目を集め

[ 2022年10月1日 11:44 ] 格闘技

-

小沢一郎氏 猪木さん追悼「野党の大きな塊を作るという活動の中でご指導をいただきました」

[ 2022年10月1日 10:50 ] 格闘技

-

アントニオ猪木さん 最後の生出演は24時間テレビ 拳を突き上げ「ダァーー!」

[ 2022年10月1日 10:26 ] 格闘技

-

大仁田厚 アントニオ猪木さん追悼「偉大なプロレス界の父」「馬場さんとはまた違う大きな大きな存在」

[ 2022年10月1日 10:23 ] 格闘技

-

高田延彦 アントニオ猪木さん追悼 かつて付き人務めた「我がスーパーヒーロー」 沈痛「ついにこの日が」

[ 2022年10月1日 10:18 ] 格闘技

-

武井壮 アントニオ猪木さん追悼「お疲れ様でした たくさん元気をありがとうございます」

[ 2022年10月1日 10:12 ] 格闘技

-

アントニオ猪木さん死去 7月取材で「最強の敵と戦っている」 難病「全身性アミロイドーシス」で闘病…

[ 2022年10月1日 09:57 ] 格闘技

-

アントニオ猪木さん 自宅で死去 79歳 燃える闘魂 プロレス黄金期けん引

[ 2022年10月1日 09:10 ] 格闘技

-

皇治 「俺の女と」満面笑みで“美女”と2ショットが大反響 「お似合いです」「花束贈呈を」の声

[ 2022年10月1日 08:27 ] 格闘技

-

尚弥 12月4団体王座統一戦へスパーリング開始「慣らしていっている状態」

[ 2022年10月1日 04:30 ] 格闘技

-

榊原CEO 超RIZIN“花束騒動”で土下座謝罪「テロ行為で汚された」

[ 2022年10月1日 04:30 ] 格闘技