【内田雅也の追球】粘投の阪神・青柳の「時間」の綾 3秒台で連発、6秒台5球連投で決勝打

セ・リーグ 阪神2-3巨人 ( 2021年4月21日 東京D )

Photo By スポニチ

投手板から本塁までのバッテリー間の距離は野球草創期から変遷してきた。当初は45フィート(13メートル72)だったのが50フィート(15メートル24)となり、現在の60フィート6インチ(18メートル44)に落ち着いたのは1892年のことだ。一部で1893年との説もある。

この6インチ(約15センチ)という端数は<60フィート0インチとなっていたのを近眼の測量士が6インチと見誤って、今日のような半端な距離になった>と『ジョン・マグロー伝』(ベースボール・マガジン社)にある。<ウソのような逸話>だそうだ。

ともかく、以後バッテリー間は18メートル44で変わらない。本塁の幅は43・2センチでボールを並べれば7個分ある。ストライクの高さは打者で異なるが、「大リーグ最後の4割打者」テッド・ウィリアムズは11個分あった。ストライクゾーンにボール77個が入ったと名著『バッティングの科学』に記している。

1959(昭和34)年に38勝をあげるなど、南海(現ソフトバンク)黄金期を担った杉浦忠は「距離もゾーンも変わらないが、緩急や時間差を使えば、変化は無限に広がる」と語っていた。本紙評論家だった1990年代、東京ドーム記者席で聞いたのを覚えている。

杉浦は下手投げだった。技巧派が多い下手投げにあって速球系主体の本格派だった。阪神・青柳晃洋と同じだ。変化球はカーブぐらいでビュンビュン投げた杉浦が時間を操る術を主張したことに投球の奥深さを思う。

この夜の青柳はよく投げた。9安打されながら6回3失点でクオリティースタート(QS)を記録してのタフ・ロス(辛い敗戦)だった。

不調と見えたなか、粘れたのは杉浦の言う時間を操っていたからだとみている。

140キロ台の直球とシュート(ツーシーム)に120キロ台のチェンジアップで緩急差をつけた。

目をひいたのは時間差である。青柳は走者の有無にかかわらず、セットポジションから投げる。セットしてから始動までの時間に変化をつけていた。「長持ち」と呼ばれる長いセット時間を織り交ぜた。

過去17打数12安打(打率・706)と苦手にしていた梶谷隆幸には手もと計測で2秒31~7秒93と5秒以上の差をつけ、3打数無安打に封じた。

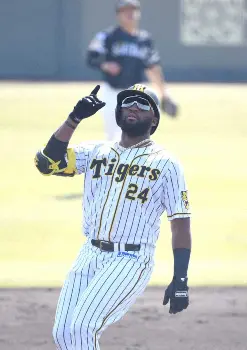

ただ、岡本和真の連発はともに3秒台(3秒10と3秒03)。ともに初球の内角低めシュートで、同じリズムで入った初球を狙われた格好だった。当代一と言える「ゴロ投手」が、すくい上げる「フライボール打撃」で左中間席まで運ばれた。名勝負として覚えておきたい対決だった。

もちろん、岡本にも時間差をつけて投球はしていた。1回裏2死一塁での打席。初球はやはり内角低めシュートでボール。2、3球目も内角シュートで攻めたが、セット時間は7秒93と3秒62と差をつけていた。4球目のセット中、一塁走者・梶谷が飛び出して、二塁送球で刺した。岡本の打席は幻となった。梶谷がスタートを切ったのは、セット時間が6秒を過ぎたころで「長持ち」でけん制はない、とでもクセをみていたのかもしれない。

6回裏に失った決勝点は、いずれも詰まらせた不運な3安打だった。

ただ、吉川尚輝に浴びた左前へのポテン適時打はセット時間6秒台が5球続いたスライダーだった。

2死一、二塁。二塁走者を見ながらセットして、首を本塁―二塁―本塁と振って、左足を上げる。投球は良かったが、呼吸が合ってしまったのだろうか。

ピュリッツァー賞4度受賞の米国の詩人、ロバート・フロスト(1874―1963年)が書いている。<詩人は、野球の投手のごとし。詩人も投手も、それぞれの間を持つ。この間こそが、手ごわい相手なのだ>

時間を巡る綾(あや)を思った。=敬称略=(編集委員)

2021年4月22日のニュース

-

オリックス・漆原 嬉しいプロ初勝利 開幕当初は守護神「なかなか結果が出ず、申し訳ない気持ちだった」

[ 2021年4月23日 00:45 ] 野球

-

オリックス チケット販売など一時停止を発表 コロナ感染拡大で、4月27日~6月13日まで

[ 2021年4月23日 00:11 ] 野球

-

オリックス・中嶋監督 みんなに大感謝!自身初のサヨナラ勝ち 代走・小田のあきらめない走塁が光った

[ 2021年4月23日 00:01 ] 野球

-

広島・小園が昇格即2打点 昨秋酷評の佐々岡監督も大満足「ハツラツと元気よく恐れずにやってほしい」

[ 2021年4月22日 23:22 ] 野球

-

ヤクルト元山がプロ入り初2番・遊撃で2ラン&ダメ押しスクイズ 指揮官「経験積ませたい」

[ 2021年4月22日 23:02 ] 野球

-

森繁和氏 開幕4連勝の巨人・高橋はスクリューが独特な軌道 左腕でも対右打者に効果大

[ 2021年4月22日 22:55 ] 野球

-

香水のせいだよ~♪ オリックスはT―岡田、ラオウ杉本の連打で逆転サヨナラ 「香水の絆」で今季初3連勝

[ 2021年4月22日 22:45 ] 野球

-

西武が衝撃的なサヨナラ負け 辻監督「そんなこと…今考えているあれじゃない」

[ 2021年4月22日 22:24 ] 野球

-

巨人・香月 阿部2軍監督に届け!感謝の「最高でーす」 特大3号ソロで東京D初のお立ち台

[ 2021年4月22日 22:23 ] 野球

-

あぁ…広島 ついに借金生活転落 8回塹江が3失点して勝ち越し許す 小園は今季初打席で適時打

[ 2021年4月22日 21:54 ] 野球

-

途中交代の阪神・梅野 井上ヘッドが説明「本人はガッツマン。ですがシーズン長いし大事を取って」

[ 2021年4月22日 21:41 ] 野球

-

巨人・原監督 開幕4連勝の高橋を評価「成長のあとが見える」 香月3号ソロは「非常に価値があった」

[ 2021年4月22日 21:37 ] 野球

-

ロッテの連勝は6でストップ 井口監督の通算200勝はお預け「打つ方が点を取れなかった」

[ 2021年4月22日 21:33 ] 野球

-

DeNA、悪夢の10連敗にファン「最近10試合で14得点勝てるわけない」 他球団ファンから同情の声も

[ 2021年4月22日 21:32 ] 野球

-

阪神 7年ぶりの「6カード連続勝ち越し」ならず…宿敵に4被弾許し2ゲーム差に迫られる

[ 2021年4月22日 21:08 ] 野球

-

巨人 一発攻勢で首位阪神に2連勝!高橋またもQS6回3失点で自身初の開幕4連勝

[ 2021年4月22日 21:05 ] 野球

-

中日・与田監督も興奮「足の速さのすごさを感じた」 間一髪のプレーで今季初の連勝もぎ取る

[ 2021年4月22日 20:57 ] 野球

-

DeNA・三浦監督「終わったことは変えられない」 2年ぶりの10連敗にも選手をかばい、前を向く

[ 2021年4月22日 20:55 ] 野球

-

上原浩治氏 10連敗のDeNAを心配 外国人戻るもこの3連戦で1点「まったく機能しなかったなぁ」

[ 2021年4月22日 20:52 ] 野球

-

“増井さん、俺やりました” オリックス・頓宮 歓喜の抱擁同点弾!

[ 2021年4月22日 20:47 ] 野球

-

中日 今季初の連勝! 韋駄天・高松の“神走塁”で虎の子の1点ゲットして逃げ切り勝ち

[ 2021年4月22日 20:43 ] 野球

-

DeNA 悪夢の10連敗 先発浜口が6回無失点も得点奪えず 守備の乱れで決勝点献上

[ 2021年4月22日 20:38 ] 野球

-

阪神・北條 お待たせ今季1号 虎党が陣取る左翼スタンド中段へ

[ 2021年4月22日 20:00 ] 野球

-

阪神・佐藤輝 5試合ぶり打点 3回に反撃の適時打 「1点ずつ返していけば、まだまだ分からない」

[ 2021年4月22日 19:19 ] 野球

-

まさか…阪神・秋山 3回10安打6失点で降板 今季先発陣では最多失点、最短イニングでの降板

[ 2021年4月22日 19:15 ] 野球

-

巨人 首位阪神に一発攻勢!坂本3号2ラン「いい感触でした」 吉川2号ソロ「最高の結果になった」

[ 2021年4月22日 19:14 ] 野球

-

なんとも“痛い” 中日 まさかのプレーで先制点取り損ねる

[ 2021年4月22日 19:13 ] 野球

-

阪神・梅野にアクシデント発生か? 3回、チャンスの打席で代打送られる

[ 2021年4月22日 19:09 ] 野球

-

ヤクルトのルーキー・元山が勝ち越し弾 「良い角度で上がってくれた」

[ 2021年4月22日 19:05 ] 野球

-

広島・小園 今季初打席初タイムリー ドタバタ昇格から即結果で田中広の刺激に

[ 2021年4月22日 18:55 ] 野球

-

巨人・岡本和 また出た“ドライバーショット”先制2点適時二塁打に手応え「積極的にいけた」

[ 2021年4月22日 18:51 ] 野球

-

ヤクルト・塩見が先制3号ソロ 「強い打球を打つことを意識した結果」

[ 2021年4月22日 18:42 ] 野球

-

巨人・桑田真澄コーチ「僕は好きじゃなかったけど…」 サンチェス&畠には「出来るだけ話すようにしてる」

[ 2021年4月22日 18:14 ] 野球

-

【ファーム情報】巨人・野上が8回10Kで大勝 広島は1イニング打者16人12得点の猛攻

[ 2021年4月22日 17:57 ] 野球

-

日本ハム、不振の中田 今季2度目のスタメン落ち

[ 2021年4月22日 17:53 ] 野球

-

【22日の公示】広島は小園を登録 ロッテは藤原を登録抹消

[ 2021年4月22日 17:16 ] 野球

-

阪神 7年ぶりの6カード連続勝ち越しへ 巨人戦スタメン発表

[ 2021年4月22日 17:13 ] 野球

-

【22日プロ野球見どころ】DeNAは3年ぶりの屈辱阻止なるか オリ吉田正は2戦連続本塁打と好調

[ 2021年4月22日 17:00 ] 野球

-

ヤクルト・並木が1部昇格目指す後輩たちへ粋なプレゼント

[ 2021年4月22日 16:37 ] 野球

-

パ・リーグ6球団がドラクエとのコラボ企画第2弾を発表

[ 2021年4月22日 15:55 ] 野球

-

ロッテ・謎の魚がラジオ出演「緊張して赤面しております」

[ 2021年4月22日 15:42 ] 野球

-

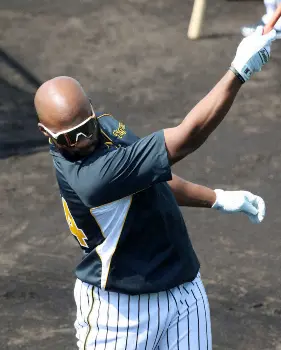

阪神 ロハス実戦2戦目は1打数無安打1四球 来日後初の左翼守備もこなす

[ 2021年4月22日 15:34 ] 野球

-

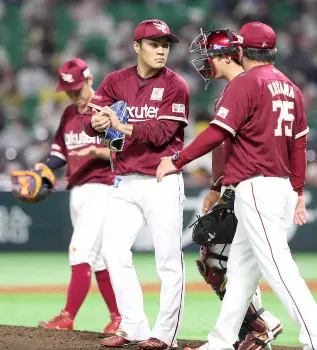

楽天マー君が楽天生命パークのマウンドから41球 24日西武戦、本拠ファンの前で初勝利目指す

[ 2021年4月22日 15:12 ] 野球

-

広島・小園 1軍→2軍→1軍の変則再合流 今季初出場初先発か

[ 2021年4月22日 14:37 ] 野球

-

阪神・小野寺がファームで支配下移行後初アーチ ソフト武田から左翼へ

[ 2021年4月22日 13:58 ] 野球

-

アスレチックスが11連勝 開幕6連敗のチームの連勝記録としては最長

[ 2021年4月22日 13:53 ] 野球

-

DeNA 三浦監督、異例の打撃投手登板

[ 2021年4月22日 13:14 ] 野球

-

レイズ・筒香 3試合連続安打をマーク チームはサヨナラ負けで6連勝ならず

[ 2021年4月22日 12:48 ] 野球

-

エースの活躍期待されるマエケン 3被弾7失点に「ふがいない投球」も

[ 2021年4月22日 10:14 ] 野球

-

マエケン 3発被弾 3回8安打7失点で降板 勝ち負けはつかず

[ 2021年4月22日 10:08 ] 野球

-

エンゼルス大谷 日米通算100号キャッチのファンは予感「今日、翔平が打つだろうと思っていた」

[ 2021年4月22日 09:59 ] 野球

-

エンゼルス大谷 日米通算100号に「どちらも最初の1本は思い出に残っている」敗戦に悔しさも

[ 2021年4月22日 09:46 ] 野球

-

大谷翔平 日米通算100号アーチ!登板翌日に4試合ぶり5号ソロ チームは逆転負け

[ 2021年4月22日 08:26 ] 野球

-

【内田雅也の追球】粘投の阪神・青柳の「時間」の綾 3秒台で連発、6秒台5球連投で決勝打

[ 2021年4月22日 08:00 ] 野球

-

関学大がスーパー珍プレー 立命大・寺田の放った打球が遊撃を越えて…

[ 2021年4月22日 08:00 ] 野球

-

た、大変だ!首位ソフトバンクの円陣に不審者が! 早く警察に通報を…って、もしかして、あなたは?

[ 2021年4月22日 08:00 ] 野球

-

ダルらとの最強投手争いに名乗り バーンズは「測定不能」の快投

[ 2021年4月22日 07:00 ] 野球

-

【隠しマイク】楽天・伊東広報「野球系ユーチューバーです」

[ 2021年4月22日 06:15 ] 野球

-

大谷翔平 日米通算100号アーチ!登板翌日の3回に4試合ぶり5号ソロ チームは逆転負け

[ 2021年4月22日 06:01 ] 野球

-

新井貴浩氏 阪神・青柳は制球抜群がゆえ、岡本に「低めの球」狙われたのでは

[ 2021年4月22日 06:00 ] 野球

-

大海が大海撃ち!ロッテ・岡大海が古巣から球団20年ぶり逆転サヨナラ弾 チームは6連勝で2位浮上

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・伊藤大海また初勝利お預けも…OB木田勇に41年ぶり並んだ 連続イニング奪三振23の新人記録

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

巨人・岡本、連発100号王手 首位攻防第2R“ドライバーショット”で虎の不敗神話打ち砕いた

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

中畑清氏 これが4番だよ!「伝統の一戦」はこんな主役がいてこそ盛り上がる

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

巨人・畠、粘投2勝 初回2被弾も“大山神話”封じ、近大の後輩・輝も封じた

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

巨人・ビエイラ、来日2年目初S 160キロ4球&絶叫締め「チャンスに感謝」

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

巨人・吉川、美守のちV打 「何とかしようと気持ちで打った」執念の左前打

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

巨人・新助っ人テームズ2軍戦で来日1号 コロナから回復・丸、中島らも復調アピール

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

阪神 負けたけど初回の先制パンチは強烈 近本の先頭打者弾&マルテの3戦連続弾

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

阪神・青柳 得意だった岡本に痛恨2被弾 6回3失点ながら、2点のリード吐き出した

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

神話崩壊がなんや! 阪神・矢野監督 即座に雪辱宣言「やられたらやり返す」

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

適時打デビューの阪神・ロハス 「思っていたより状態も良かった」 ストライクゾーンも確認し準備着々

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

阪神・アルカンタラ 来日後初ブルペン入りで41球 週末に初実戦も予定

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

ソフトB・和田が球団初の40代投手複数勝利 楽天との首位攻防2連勝で貯金今季最多6

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

ソフトB「鷹の祭典」専用ユニ 今年は勝負カラー“レッド” 周東「力強い感じ」

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

楽天は苦手ソフトBに7連敗…則本昂が今季初黒星で今季初3位転落

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

「自分を信用できない」 中日・阿部 苦しみながらも原点回帰で今季1号! 今季最多タイの7得点呼んだ

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

DeNAドラ1・入江 遠いプロ初勝利…「調子は悪くなかった」も4回5失点で4敗目 チームは9連敗

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

オリックス・由伸は連敗しない男 8回2失点でチームの連勝演出 「続けて負けるのはチームに影響出る」

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

西武・今井が自己最速159キロも2敗目 同点の7回に被弾「粘り負けです」

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

ヤクルトが今季4度目ドロー 高津監督は打線の奮起促す「ボール球に手を出しすぎ」

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

広島・床田の頼もしすぎる復調 多彩な決め球で6回1失点 「勝ちたかった」は自覚の表れ

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

広島・栗林 球団新人初となる10戦連続無失点 「本塁打をケアしながらの投球はできた」

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

あっ、しまった…広島 4回に長短3安打でまさかの無得点 誠也が三本間で憤死 佐々岡監督も苦言

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

国学院大4年・山本ダンテ、青学大1年・佐々木が“そろい踏み”4号 シーズン最多8本見えた

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

立正大・主将の桂川 リーグ初アーチはグランドスラム「結果で引っ張れてよかった」

[ 2021年4月22日 05:30 ] 野球

-

パドレス・ダルビッシュ、2戦連続カーショーと投げ合い 23日ドジャース戦、雪辱必ず

[ 2021年4月22日 02:30 ] 野球

-

エンゼルス・大谷、史上初の大荒れ怪投4回7K7四死球0封「次は全力でできると思う」

[ 2021年4月22日 02:30 ] 野球

-

斎藤隆氏がエンゼルス・大谷復帰登板を分析 先発成功の鍵は「空振りを取らない変化球」

[ 2021年4月22日 02:30 ] 野球

-

レイズ・筒香、自己最多タイ1試合3打点 チームは17安打14得点と打線爆発

[ 2021年4月22日 02:30 ] 野球