元東海大四・西嶋亮太さん 魂の超スローカーブは「勝つために」“試合を動かす力”の集大成

Photo By スポニチ

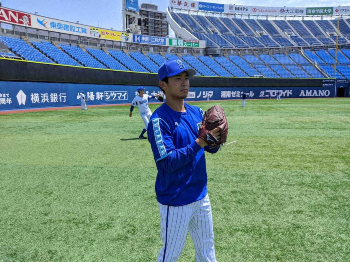

長い高校野球の歴史の中には人々の記憶に残る一球がある。2014年夏の甲子園。21年ぶりに出場した東海大四(南北海道・現東海大札幌)は、1回戦で強打を誇る九州国際大付(福岡)に快勝した。当時のエース・西嶋亮太さん(24)が放った計測不能の超スローカーブは話題となった。その後、インターネット上では是非を巡って意見が飛び交った。6年たち、西嶋さんがあの夏を振り返った。

超絶の一球は、ベンチでの一言で決まった。「ここだな」。西嶋さんの言葉に、隣の上野純輝捕手がうなずいた。直後の4回。この回先頭の3番・古沢勝吾(現ソフトバンク)への初球。スライダーと同じ握り方から、手首の使い方だけ変えて投じた一球は高々と弧を描いて上野のミットに収まった。4万7000大観衆のどよめき、そして“空気”を一瞬で引き寄せた。

「ここで乗れば絶対に勝てる。(決まって)僕が一番びっくりした。“決まった”と」

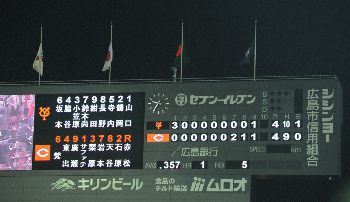

最も警戒していた打者だからこその選択だった。だが超遅球だけでは意味がない。西嶋さんが見てほしかったのは、視線を集めた中でいかにどういう球を投げて打ち取るかだった。古沢はスライダーと外角直球で空振りを奪い、最後は中飛。続く4番・清水優心(現日本ハム)は外角直球で三振を奪った。4回の2者連続を含め、この試合で投じた超スローカーブは計4球(※1)。超がつく緩急で強力打線を幻惑した。

あの夏は、西嶋さんが1年をかけて磨いてきた“試合を動かす力”の集大成だった。駒大苫小牧に全道準決勝で延長12回0―1で惜敗した前年秋は、自分の存在をライバルに意識付けた。春以降は「2択の攻め方」にテーマを置いた。ストライクかボール、直球か変化球。一球に対し2択で考え、次に進む。それを繰り返し、自分らしい投球を追求した。迎えた夏。試合を重ね、成長を実感できたことで超スローカーブへの選択肢が生まれた。

「正直、あの球がなくても良かったかもしれない。ただ、あの試合は相手が(優勝候補の一角で)格上。勝つためには“動かす”しかないと思った」。1人の打者、1イニング、1試合。五感を研ぎ澄まし、常に考えて投げていた。九州国際大付戦は、2回1死満塁をしのぐなど序盤2イニングで41球。あのタイミングで投げることに、意味があった。

勝つための選択だったからこそ、試合後の“論争”(※2)は思いもよらなかった。心配して宿舎を訪れた父親、報道陣にも「気にしない」を貫いた。強がっていたわけでない。「チームメート、親、友達。応援してくれた人がいたから。その人たちのために頑張ろうと」。冷静だった。以前から、ネット上での批判的な言葉にも目を通し、自分を客観的に見ることを心掛けていたという。そんな中でのダルビッシュ(現カブス)の“擁護”発言。西嶋さんは「寝ようと思ったら(友達らからの)携帯が鳴りまくった」と笑う。

古沢とは、それを機に今も連絡を取り合う仲。あの一球と同時に古沢の名前が出ることに申し訳なさもあったが、「おまえのおかげでよく動画に出てくる。いい思い出だよ」の言葉に胸のつかえが下りた。今思う、あの夏。「相手をバカにしているとも言われたが、自分らしくやっていた。今でも実家に帰ると、たまに試合を見る。解説の人が“楽しくやってますね”と自分が意識していたことを言ってくれていて、思いは伝わっていたんだなと。自分を出せたし、悔いはないです」。高校野球ファンの記憶に残る究極の一球だった。(竹内 敦子)

(※1)4回先頭の古沢への初球に投げたのを皮切りに、6回2死での古沢への1、2球目、8回2死での清水への初球の計4球。全てボール。

(※2)1回戦翌日に元テレビ局アナウンサーがツイッターに否定的な発言を投稿。それをきっかけにネット上で論争に。ダルビッシュは「(超スローカーブは)自分としては一番難しい球だと思っている」とつづった。

◆西嶋 亮太(にしじま・りょうた)1996年(平8)4月10日生まれ、帯広市出身の24歳。小学1年で野球を始める。帯広六中時代はとかち帯広シニアでプレー。東海大四では1年春の札幌支部予選で背番号10で初ベンチ入りした。卒業後、社会人野球のJR北海道(現JR北海道硬式野球クラブ)に入り投手、内野手として4年プレーし、その後退社。来月から新天地で営業職として勤務する。

2020年5月24日のニュース

-

岡山で高校野球監督臨時会議 独自大会へ要望、9イニングのトーナメント制で一致

[ 2020年5月24日 20:57 ] 野球

-

巨人・メルセデス 左肘OK、40球の投球練習 逆転開幕ローテ入りへ「とても良かった」

[ 2020年5月24日 20:40 ] 野球

-

巨人・沢村 打者相手に11球、順調アピール「いい状態を維持できている」

[ 2020年5月24日 17:52 ] 野球

-

巨人新外国人・ビエイラ 実戦想定でまた160キロ!「状態には満足」

[ 2020年5月24日 17:40 ] 野球

-

巨人・戸郷 実戦想定で44球 前回より修正も「安心せず、練習していきます」

[ 2020年5月24日 17:32 ] 野球

-

巨人・田口 打者相手に47球「勝負球を投げ切れた」、開幕へピッチ上げる

[ 2020年5月24日 17:23 ] 野球

-

DeNA・浜口 2カ月ぶり打者相手に登板、8人を無安打2奪三振「感触良かった」

[ 2020年5月24日 16:12 ] 野球

-

DeNA・今永 シート打撃登板、打者6人に1安打3奪三振「久しぶりにしては良かった」

[ 2020年5月24日 16:11 ] 野球

-

阪神 開幕ローテ争うガンケルとスアレス、そろってシート打撃で好投

[ 2020年5月24日 16:08 ] 野球

-

阪神・藤浪がシート打撃登板 打者5人から4奪三振「思ったよりしっかり投げられた」

[ 2020年5月24日 15:50 ] 野球

-

阪神・矢野監督が鳴尾浜初視察 ルーキー西純、及川らに熱視線「いいボール投げていた」

[ 2020年5月24日 15:34 ] 野球

-

阪神・エドワーズ シート打撃登板で打者5人パーフェクト「まだまだ伸びていく」

[ 2020年5月24日 15:16 ] 野球

-

ロッテ 球団公式インスタで鳥谷への質問を募集

[ 2020年5月24日 12:34 ] 野球

-

ロッテ・朗希「家でも出来る簡単ストレッチ」第5弾公開 紙コップチャレンジにも挑戦

[ 2020年5月24日 12:29 ] 野球

-

西武・竹下潤スカウト “希望の光”ドラ1宮川へ「世の中を明るくする投手になってほしい」

[ 2020年5月24日 11:37 ] 野球

-

元東海大四・西嶋亮太さん 魂の超スローカーブは「勝つために」“試合を動かす力”の集大成

[ 2020年5月24日 10:08 ] 野球

-

日本ハム・矢野コーチ リモート指導で見えた西川と清宮の変化

[ 2020年5月24日 09:00 ] 野球

-

【夢のご当地オールスター・東北、北海道編】厳しい寒さに鍛えられて全国屈指の投手王国

[ 2020年5月24日 07:00 ] 野球

-

年に一度の「祭り」が消えた…プロ野球地方開催34試合中止、どうなる残る5試合

[ 2020年5月24日 07:00 ] 野球

-

聖光学院・星、檜枝岐村から初の甲子園球児の夢消えても“代替大会”で輝く!

[ 2020年5月24日 06:30 ] 野球

-

ダルビッシュ ネットの誹謗中傷は「立派な集団リンチ」“スルー強要”にも持論

[ 2020年5月24日 06:15 ] 野球

-

6.19開幕カード最有力案固まる!発表済みカードから使用球場、対戦相手が変更へ

[ 2020年5月24日 05:33 ] 野球

-

プロ野球“時間制限”検討!「3時間半」「9回打ち切り」…移動リスク軽減などに効果

[ 2020年5月24日 05:32 ] 野球

-

阪神の開幕投手は西勇 最初は無観客も「ファンが来てくださるまで強い阪神でいたい」

[ 2020年5月24日 05:31 ] 野球

-

セ・リーグ、今季CS断念へ パ・リーグは日程短縮での開催模索

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・朗希 ファンから届いた1081件中54問に回答!尊敬するのは「イチローさん」

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・朗希 ファンから54の質問全回答!流れ星に願うのは「世界平和。小さい時からずっと思っている」

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

ソフトB・バレンティン 2カ月ぶり打席で特大弾 体重5キロ減で動ける体キープ

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

ソフトB・高橋礼 高校の先輩、日本ハム・上沢と食事会計画 甲子園中止で「後輩たちのために何か」

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

西武・栗山 速球打ちは阪神・福留が理想「現役最年長で、速い真っすぐを打っている」

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

楽天 開幕投手は「基本的に」則本昂

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・石井 開幕スタメンへの思い「延びたことでより強くなった」

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

巨人・パーラ 6.19開幕へ胸躍るサメダンス「僕も一緒に踊ろうかな」

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

巨人・陽岱鋼 定位置争いに意欲、一塁の練習も継続

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

オリックス 25日に紅白戦 K―鈴木「今は早く実戦で投げたいという気持ち」

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

DeNA・伊藤光 打って捕って充実感「一球一球を大事にしていきたい」

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

阪神・矢野監督 西勇以外は“サバイバル再開”「全員が戦力で可能性がある」

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

阪神・矢野監督 藤浪もローテ候補「順調にいけるかなという感じ」

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・高津監督「開幕投手は石川」と明言「僕の1試合目の試合を彼に託したい」

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・広岡 効果てきめん!青木直伝ヨガでスタメン目指す

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

広島・森下 2カ月ぶり打者と対戦で最速149キロ「いい感覚」

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

作新学院 43日ぶり3年生32人再スタート 栃木の代替大会開催へ小針監督「この期間を大切に」

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

履正社 約1カ月半ぶり自校グラウンドで練習 保護者が送迎、アップまでマスク着用

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

沖縄 7・4開幕決定!土日でトーナメント 決勝は8月上旬を予定

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

秋田 独自大会開催の方向で調整「大きな目標を失った高校球児のために」

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

首都大学春季リーグ戦 史上初の中止 8月の新人戦も中止

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

関甲新 春のリーグ戦の代替はトーナメント 秋季実施方法も変更予定

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

活動再開へ 大リーグなど外国人選手の入国制限を免除 練習参加スムーズに

[ 2020年5月24日 05:30 ] 野球

-

ドアラ、高校球児にエール「前を向こう きっと今の事が笑える時がくる」

[ 2020年5月24日 05:00 ] 野球