【内田雅也の追球】一戦必勝の「真実」「本性」――苦悩と窮地の阪神が見せた姿勢

セ・リーグ 阪神1-4巨人 ( 2019年7月10日 甲子園 )

Photo By スポニチ

19世紀の米国女性詩人、エミリー・ディキンソンは「わたしは苦悩の表情が好き。なぜなら、それが真実の表情だから」と書いた。

野村克也は<人間は窮地に追い込まれるほど本性が現れる>と書いた=『弱者が勝者となるために――ノムダス』(ニッポン放送プロジェクト)=。そして<9回2死、最後の打者となった時、本性が見える>。

この夜、阪神最後の打者となる原口文仁は遊ゴロが転がると、やや下を向き、懸命に一塁まで駆けていた。

敗戦を見届けると、監督・矢野燿大を先頭に、一塁ベンチ前に整列した猛虎たちは苦しそうな表情で頭を下げた。

これが真実や本性ならば、阪神にはまだ救いがある。何も全力疾走やスタンドへの一礼ではなく、その苦悩の表情に反骨を見たからである。

列島各地で高校野球地方大会が行われている。甲子園を目指す壮大なトーナメント戦である。1度負けたら終わりの明日なき戦いだ。

こんな崖っぷちの試合を大リーグで「マスト・ウィン・ゲーム」(must win game)と呼ぶ。助動詞マスト(must)を使い「必ず勝つ(勝たねばならない)試合」といった意味で使う。

この夜の阪神である。勝てば5割、負ければ借金2でオールスター・ブレークを迎える。上下の差は大きく、絶対勝利を誓っていたはずだ。

日本ハム監督・栗山英樹はある年、先発投手が早々と降板し、惨敗した試合後、コーチらに「今日がもし、3勝3敗で迎えた日本シリーズ第7戦(つまり、明日なき試合)でも同じだったのか」と問いかけた。そして「毎日試合があるプロでも甲子園大会決勝戦のような気持ちで戦えるはずだ」と話している。

先発ランディ・メッセンジャーが早々2回4失点で降板した試合は、阪神にとって「明日なき姿勢」を問う試合だった。

果たして、球児のような闘志は垣間見えた。6回表先頭を四球で出した守屋功輝が一塁走者を刺したけん制には殺意があった。6回裏、大山悠輔が緩いカーブを左翼線に引っ張ったライナーには4番の気概があった。7回表、能見篤史が岡本和真のバットをへし折って併殺打に仕留めた直球に誇りが潜んでいた。

折り返し点とはいえ、すでに84試合を消化し、球宴明けは残り59試合しかない。さらに一戦必勝の気構えが必要となる。=敬称略=(編集委員)

2019年7月11日のニュース

-

西武・西川「楽しもうと思った」フレッシュ球宴 右中間二塁打も

[ 2019年7月11日 21:37 ] 野球

-

西武の5年目・本田「少し力んだけど…」地元・宮城で凱旋登板、無失点に抑える

[ 2019年7月11日 21:28 ] 野球

-

西武・松本航 フレッシュ球宴で1回無安打無失点の好投 小園、根尾らも打ち取る

[ 2019年7月11日 21:22 ] 野球

-

中日・根尾悔し…4打数ノーヒット2三振 吉田輝には「完全に自分のミス」小園は「さすがだなと」

[ 2019年7月11日 21:05 ] 野球

-

【大阪】興国の3番に1年生で抜てき 台湾人留学生・尤彦晟3三振で涙

[ 2019年7月11日 20:51 ] 野球

-

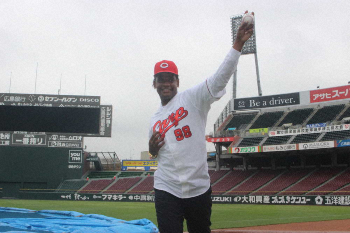

フレッシュ球宴MVPは広島・小園! 11連敗中のチームに光差す史上3度目先頭打者弾

[ 2019年7月11日 20:45 ] 野球

-

【高校野球・7月11日の試合結果】

[ 2019年7月11日 20:16 ] 野球

-

誠也「こんな時に何かしたら怒られるかもしれませんが何かしちゃうかもね笑笑」球宴に向け“予告”

[ 2019年7月11日 20:00 ] 野球

-

【埼玉】西武学園文理コールド発進 右腕・ヴァイドゥラスが7回途中1失点と好投

[ 2019年7月11日 19:35 ] 野球

-

【大阪】大商大高の148キロ右腕・上田 5安打1失点完投勝利「初回から全員、集中して行きました」

[ 2019年7月11日 19:29 ] 野球

-

ヤクルト・内藤氏 “禁じ手”金属バットで柵越えVも「僕の耳には同じ音に聞こえました」

[ 2019年7月11日 18:59 ] 野球

-

輝星 小園に先頭打者弾「打たれちゃいました」根尾は三振「小園みたいに打たれることもなく」

[ 2019年7月11日 18:37 ] 野球

-

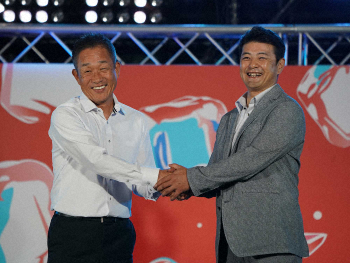

全セ・緒方監督、球宴“初勝利”に意欲「一度も勝ってないので」全パ・辻監督も真剣「パの強さ発揮したい」

[ 2019年7月11日 18:29 ] 野球

-

広島・小園 輝星から先頭打者アーチ 4球オール直球勝負「絶対打ってやるって気持ちで」

[ 2019年7月11日 18:17 ] 野球

-

【千葉】千葉日大一 エース・宮嶋がサヨナラ犠飛 7回途中降板もバットで取り返す

[ 2019年7月11日 18:03 ] 野球

-

「絶対、甲子園に」プラカード嬢選考会の緊張感

[ 2019年7月11日 17:33 ] 野球

-

【神奈川】湘南台が4年ぶり初戦突破 “主将ブラザーズ”の兄・中嶋琳太郎「先には負けたくない」

[ 2019年7月11日 17:28 ] 野球

-

NPB前半戦観客動員数 セは全6球団が昨年を上回り4・5%増、パも1・3%増

[ 2019年7月11日 16:45 ] 野球

-

【11日の公示】阪神・メッセ、広島・メヒア、日本ハム・王柏融ら抹消

[ 2019年7月11日 16:20 ] 野球

-

【岩手】遠野緑峰 大船渡・佐々木対策は「声」 “令和の怪物”討ちで新伝説作る!

[ 2019年7月11日 15:56 ] 野球

-

【新潟】昨夏王者・中越、左腕・古川が1失点完投で“好カード”制した

[ 2019年7月11日 15:36 ] 野球

-

【茨城】藤代、3投手“無安打リレー”で快勝!7回コールド発進

[ 2019年7月11日 15:32 ] 野球

-

【大阪】茨木が2年ぶりに初戦突破 主将の速水が決勝適時二塁打

[ 2019年7月11日 15:22 ] 野球

-

【福島】中畑清氏の母校・帝京安積 劇的なサヨナラ劇で2回戦に進出

[ 2019年7月11日 15:18 ] 野球

-

【東東京】都大島・荒田 両足つるアクシデント乗り越え完封

[ 2019年7月11日 14:24 ] 野球

-

【神奈川】「中西球道」が攻守に躍動!横須賀総合コールド勝ち

[ 2019年7月11日 14:01 ] 野球

-

第2のフランスアだ!広島・モンティージャ 支配下契約につながった「カープの教え」

[ 2019年7月11日 13:23 ] 野球

-

米独立リーグ球宴でストライクの判定にコンピューター・システムを採用 野球界初の試み

[ 2019年7月11日 13:16 ] 野球

-

【新潟】第1シード日本文理、初戦突破 復帰のエース・南が7回無失点

[ 2019年7月11日 13:06 ] 野球

-

巨人 古川、移籍後初練習で“ジャイアンツタイム”の洗礼!?

[ 2019年7月11日 13:04 ] 野球

-

【京都】洛南“記念すべき1勝”29歳女性監督、コールドで公式戦初勝利

[ 2019年7月11日 13:03 ] 野球

-

【千葉】東京学館浦安、大勝発進 背番号9・内山が5回1死まで無安打無失点の好投

[ 2019年7月11日 12:37 ] 野球

-

中日・ロメロ 援護なく6勝目お預けも…来日中の兄を喜ばせた“勇姿”

[ 2019年7月11日 11:35 ] 野球

-

首位独走を加速させた巨人・原監督の勝負手連発

[ 2019年7月11日 11:10 ] 野球

-

【内田雅也の追球】一戦必勝の「真実」「本性」――苦悩と窮地の阪神が見せた姿勢

[ 2019年7月11日 09:30 ] 野球

-

東芝・宮川、下半身主体フォームに変え最速154キロ 今秋ドラ1候補の23歳右腕

[ 2019年7月11日 09:00 ] 野球

-

都市対抗野球13日開幕 東芝・岡野「日本一」そしてプロへの道を切り開く

[ 2019年7月11日 09:00 ] 野球

-

【隠しマイク】ロッテ・井口監督、アントキの猪木からの「元気ですか~っ!」に…

[ 2019年7月11日 08:30 ] 野球

-

マー君、米球宴で初勝利 今季で引退のサバシアに贈った雄姿「本当に凄い投手」

[ 2019年7月11日 05:32 ] 野球

-

巨人9・5差“圧逃”ターン 坂本2冠打 セ界の貯金独り占め「17」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

巨人・丸、確信16号 会心の“歩き”「手応え凄く良かった」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

巨人・田口5連投も完璧救援「最後まで1軍にしがみつきたい」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

阪神、屈辱の3連敗 巨人に9・5差…矢野監督「取り返すしかない」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

阪神メッセ、今季最短2回4失点「野球のクレイジーさにやられている」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

阪神・大山、前半戦3安打締め 全4打席出塁で奮闘「後半戦もがんばる」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

広島、泥沼11連敗 交流戦終了後未勝利 緒方監督「勝って球宴休みに入りたかった」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

中日4連勝で2位に2差!広島に逆転勝ち 与田監督「選手がよく頑張ってくれた」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト、前半戦白星締め 代打・雄平V打「気持ちで負けないように」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・マクガフが球宴出場「とても名誉なこと」 石山がインフルで辞退

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

DeNA2カード連続負け越し 同率2位ターンにラミ監督「優勝目指す」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

欅坂46菅井友香&田村保乃、始球式で真剣勝負「夢のマウンドで投げられてうれしい」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

おかわり通算400号王手 13戦ぶり一発 阿部超え231人斬り

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

西武・山川、2年連続30号王手「久々にコンパクトに打てた」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

ソフトB、逆転負けも7差ターン 和田緊急降板「本当に申し訳ない」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

ロッテ“ブルペンデー”完封 ボルシンガー先発回避で奇襲 石川が初の中継ぎ登板

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

清宮25打席連続無安打&17三振 球宴休みを「いいきっかけに」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・王柏融、右肩関節骨挫傷で離脱 9日ロッテ戦で負傷

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

輝星、小園&根尾斬り誓う フレッシュ球宴「直球主体で」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

楽天、競り負け5割ターン 延長10回に松井力尽く「ズレが出た」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

オリ宗、延長10回V打 松井と高2以来の対戦「ちょっと意識した」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

川崎宗則氏、台湾・味全の客員コーチ就任 球団公式FBが発表

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

【西東京】八王子実践、日米融合1勝 河本ロバート監督初陣飾る

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

【西東京】都東村山西・内野が好投 独特フォームで3回零封

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

【西東京】日大鶴ケ丘、10点コールド 中島主将「一戦必勝でいく」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

【東東京】学習院コールド発進 愛子さまの同級生・小林が二塁打2本

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

【東東京】東京実が東亜学園撃破 エース宮内146球完投「バックに助けてもらった」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

【埼玉】志木、逆転サヨナラ劇的開幕勝利 高野「素直にうれしい」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

【兵庫】報徳学園、連覇へ11点発進 指揮官「春の悔しさを夏にぶつけてほしい」

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

【滋賀】光泉、吉田が緊急登板で零封 最速144キロドラフト候補右腕

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

15日神宮で女子プロ野球オールスター戦、加藤優らが来社PR

[ 2019年7月11日 05:30 ] 野球

-

マー君、新伝説!日本人初の球宴勝利投手 夢の17球「楽しい時間」

[ 2019年7月11日 02:30 ] 野球

-

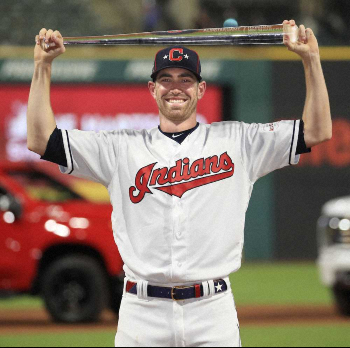

追加選出ビーバーが米球宴MVP 地元で燃えた3者三振「とても特別」

[ 2019年7月11日 02:30 ] 野球

-

チャプマン初S 3者連続K締め「ヤンキースにとって本当に良かった」

[ 2019年7月11日 02:30 ] 野球

-

スカッグス氏の「45」バッジ着用 同僚・トラウト「特別だった」

[ 2019年7月11日 02:30 ] 野球

-

アシックス「大谷モデル」のバット発売へ 7.31から

[ 2019年7月11日 02:30 ] 野球

-

ダイヤモンドバックス・平野 自身も球団も再契約に前向きだが…

[ 2019年7月11日 02:30 ] 野球