押し寄せる負の連鎖 五輪で何を書くべきなのか? 揺れ動くスポーツの存在価値

Photo By AP

【高柳昌弥のスポーツ・イン・USA】陸上女子200メートルで世界歴代2位の21秒61を6月にマークしたギャビー・トーマスは24歳。米国のメダル候補として東京五輪に出場する。この種目の歴代1位は1988年にフローレンス・グリフィス・ジョイナー(当時29歳)にマークした“不滅”とまで言われた21秒34だが、トーマスはあと0秒27にまで迫ってきている。

私はジョイナーの記録を認めたくない記者の1人。来日した彼女と1メートルの至近距離で正対したことがあるのだが、そのときの彼女の目は黄ばんでいて、厚いファンデーションの下にかすかに髭を剃ったあとがあり、腕の血管が浮くほどに筋肉にムダがなかったからだ。彼女が保持する100メートルの世界記録(10秒49)も33年間にわたって破られていない。結局、当時実施されていたすべてのドーピング検査をクリアしているので違反者ではないのだが、その黄ばんだ目は、ソウル五輪の男子100メートルで1着となりながら薬物違反で失格となったベン・ジョンソン(カナダ)と同じだった。

グリフィス・ジョイナーは1998年に38歳で急死。てんかんの発作による窒息死とされているが、そこに至ったプロセスから薬物を完全に排除できるとは思えない。ご遺族には申し訳ないと思うが、それが私の本音でもある。

その疑惑の?世界記録にトーマスが迫ったことで、6月の全米選手権でも彼女に絞った原稿を書こうかと思っていた。現在はテキサス大で伝染病などに関係する疫学で修士号を目指す大学院生。その前には米国の最高学府のハーバード大で神経学を学んで卒業している世界でも数少ない医学系のアスリートであり、肝臓に腫瘍(良性)を抱えたまま出場するというタフな環境を乗り越えての五輪出場。ただ今はそんなストーリーを語っていいのかという思いがあり、ここまで筆をずっと置いていた。

男子バスケットボールの米国代表は窮地に陥っている。五輪で先発が予定されていたブラドリー・ビール(28=ウィザーズ)が新型コロナウイルスの感染防止規定(プロトコル)の対象となってチームから外れ、19日に合宿地だったネバダ州ラスベガスから日本に出発する直前になって、そのビールに代わって強化試合で先発していたザック・ラビーン(26=ブルズ)もプロトコルの対象になって“機上の人”になることができなかった。

同じ代表のメンバーでもあるドレイモンド・グリーン(31=ウォリアーズ)は「国を代表して試合に出るというのはどんな選手にとっても夢なんだ。だからこうならないことを願っていた。同情することしかできないことが残念でならない」と語っていたが、外れる方も残る方も悔しくて仕方がないだろう。その過酷な状況は他の国の代表選手も直面しており、コロナ禍で五輪開催を強行する決断をした人たちには、舞台に立てなくなった選手たちへのメンタル・ケアも最後まできちんと行う義務があるはずだ…と思っているうちにスポーツ紙的に狙っていた選手の人間ドラマが徐々に脇に置かれていく結果となった。

陸上女子ではドイツからアリサ・シュミット(22)という“史上最も美しいアスリート”と呼ばれている選手が1600メートル・リレーに出場する。「ALICA・SCHMIDT」で検索して動画を見ていただけばわかるが、予備知識がなければ絶対にスーパーモデルだと思ってしまうはずだ。走り高跳びでメダル候補に挙げられているウクライナのヤロスロワ・マフチク(19)もまだ童顔の雰囲気を残している美少女アスリート。両手を大きく振る助走が特徴で、もしかしたらシュミット以上の注目を集めるかもしれない。ただこの“物語”も、コロナで大舞台から降りていかざるをえなくなった選手の無念さを思うと、ここから先の話に進むことに抵抗を感じてしまう。

6月は世界各地で各国の競泳の五輪代表選考会が行われていた。日本と米国とオーストラリアの男女五輪種目における決勝でのタイムを比較すると米国が16種目、オーストラリアが10種目で最高記録をマーク。しかし日本も男子200メートル自由形の松本克央(24)と、400メートル個人メドレーの瀬戸大也(27)が米国とオーストラリア勢を抑えて“2勝”を挙げていた。

だから“日本の希望”を全面に押し出していいのか?その問答を自分で続けているうちに6月が7月になった。

南アフリカでは大規模な暴動が発生。米国のオレゴン州南部とカリフォルニア州北部、さらにロシアのシベリアでは過去に例をみない大規模な森林火災が起き、依然として延焼中だ。ドイツとベルギーは未曾有の大洪水。世界はコロナ以外でもきわめて深刻な“夏”と向かい合っている。

私が最初に五輪の記事を書いたのは1984年のロサンゼルス大会。以後、現場には赴かない“安楽椅子探偵”のような役目で夏冬併せて五輪11大会で外国勢の連載を担当してきた。毎日の執筆とあって人選などで悩むことも多かったが、書くことは楽しかった。苦難を乗り越えてゴールを目指した選手たちに自分の背中を押されたりもした。

たぶん五輪の仕事としては人生でこれが最後。しかし過去の経験がまったく役に立たない。ドラマがあって美しくて強い選手がそこにたくさんいるのに“光”が見えてこない。

開幕は目前。さて私はスタートラインに立てるのだろうか?東京の最高気温は本日34度。五輪史上最も暑い大会とささやかれているが、国籍に関係なく、参加する選手たちの健康と無事を心から祈っている。

◆高柳 昌弥(たかやなぎ・まさや)1958年、北九州市出身。上智大卒。ゴルフ、プロ野球、五輪、NFL、NBAなどを担当。NFLスーパーボウルや、マイケル・ジョーダン全盛時のNBAファイナルなどを取材。50歳以上のシニア・バスケの全国大会には7年連続で出場。還暦だった2018年の東京マラソンは4時間39分で完走。

2021年7月20日のニュース

-

山県亮太 ケガでフォーム改造も「勇気をもらえました」 ミスチルの曲が背中を押してくれた

[ 2021年7月20日 20:37 ] 陸上

-

武藤事務総長「事実を解明してから処分の要否を考えたい」 ウガンダの男性選手発見、保護に

[ 2021年7月20日 19:10 ] 五輪

-

武藤事務総長「任命責任は我々」も「1人1人を我々が選んだわけじゃない」 小山田圭吾の人選問われ

[ 2021年7月20日 19:04 ] 五輪

-

橋本聖子会長 五輪への支持率低下の声に「安心につながっていない現状が不安を抱いている」

[ 2021年7月20日 18:53 ] 五輪

-

橋本聖子会長、小山田圭吾の辞任に「責任は私にある。チェックしていくことができていなかった」

[ 2021年7月20日 18:38 ] 五輪

-

ジュニアゴルフ大会「第2回宮里藍インビテーショナル」開催決定

[ 2021年7月20日 16:40 ] ゴルフ

-

錦織が五輪会場で初練習 「自国開催なので楽しく、苦い思い出にはしたくない」

[ 2021年7月20日 16:35 ] テニス

-

日本選手団が会見 金30個の目標は変えず サッカー南ア戦は「対策を講じて心配なく行われる」

[ 2021年7月20日 16:24 ] 五輪

-

石川遼「パリ五輪目指す」 長嶋茂雄招待セガサミーカップ会見にリモートで出席

[ 2021年7月20日 16:08 ] ゴルフ

-

日本のメダル総数は60 金メダルは26 スポーツ専門のデータ会社が開幕直前予想を公開

[ 2021年7月20日 15:47 ] 五輪

-

十両・貴源治が大麻使用 警視庁捜査、尿検査で陽性

[ 2021年7月20日 15:41 ] 相撲

-

五十嵐カノア「鳥肌立った」五輪新種目サーフィン 豪華絢爛施設にびっくり

[ 2021年7月20日 15:14 ] サーフィン

-

サッカー南ア代表の濃厚接触者は3人減って18人 新たに選手村滞在の選手1人が陽性

[ 2021年7月20日 13:07 ] 五輪

-

上野由岐子 マウンドの硬さを最終チェック 「いよいよあした」

[ 2021年7月20日 13:04 ] ソフトボール

-

丸川五輪相「自国の食材を持ち込む必要はない」福島産食材懸念の韓国に

[ 2021年7月20日 11:44 ] 五輪

-

丸川五輪相“小山田問題”に「いじめ、虐待はあってはならない」

[ 2021年7月20日 11:40 ] 五輪

-

丸川五輪相「速やかに是正されるかどうか確認したい」外出可能“15分ルール”に

[ 2021年7月20日 11:39 ] 五輪

-

押し寄せる負の連鎖 五輪で何を書くべきなのか? 揺れ動くスポーツの存在価値

[ 2021年7月20日 11:30 ] 五輪

-

IOC総会が東京で開幕 バッハ会長「世界中が日本国民を称賛する」

[ 2021年7月20日 10:02 ] 五輪

-

男子バスケの米代表にまた離脱者 ラビーンが感染防止規定の対象 来日直前にチームを離れる

[ 2021年7月20日 07:52 ] バスケット

-

張本智和 台上バックドライブで頂点狙い撃つ!唯一無二の技術

[ 2021年7月20日 05:30 ] 卓球

-

大坂なおみVIP待遇「センターコート」初練習 カラフルなドレッドヘアで汗だく全快

[ 2021年7月20日 05:30 ] テニス

-

ソフトボール・上野 桜グラブで大輪咲かす!21日豪州戦 08年北京五輪以来の出場でファンに笑顔を

[ 2021年7月20日 05:30 ] ソフトボール

-

ビーチバレー女子代表・石井&村上組 メダルへ気合、村上「すかっとした気持ちで大会に臨みたい」

[ 2021年7月20日 05:30 ] ビーチバレー

-

競泳代表が本番会場で初練習 萩野ら感触確認

[ 2021年7月20日 05:30 ] 競泳

-

カヌー日本代表が選手村に入村 ハネタク「全力で臨む」

[ 2021年7月20日 05:30 ] カヌー/カヤック

-

ホッケー・サムライジャパン 関係者で発熱も陰性、初公開練習では6選手参加出来ず

[ 2021年7月20日 05:30 ] ホッケー

-

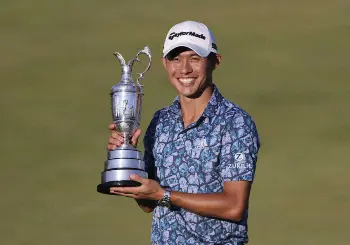

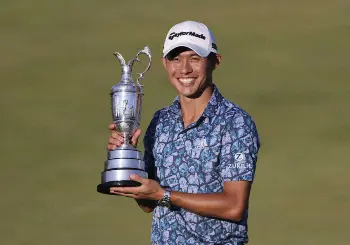

コリン・モリカワ、全英初出場V メジャー2勝目「人生で最高の瞬間」

[ 2021年7月20日 05:30 ] ゴルフ

-

木下稜介59位、海外メジャー初出場に収穫と課題「来年も出たい」

[ 2021年7月20日 05:30 ] ゴルフ

-

深堀圭一郎氏、モリカワの数手先まで読んだ賢明さに感心

[ 2021年7月20日 05:30 ] ゴルフ

-

関東大学ラグビー 今年も勝ち点制採用、秋の公式戦日程発表

[ 2021年7月20日 05:30 ] ラグビー

-

照ノ富士 横綱への昇進確定 横綱審議委員会で全会一致

[ 2021年7月20日 05:30 ] 相撲

-

矢野委員長 白鵬は「結果残した」も品格には苦言「見苦しい」

[ 2021年7月20日 05:30 ] 相撲