初日本一の天理大に名主務あり、コロナ禍の混乱乗り越えて古賀渉が学んだこと

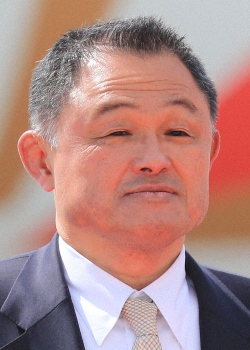

Photo By スポニチ

強いチームに名主務あり。いつの時代も、どの競技にも通ずる真理だと感じる。裏方なくして、強化はうまく進まないのだ。

全国大学ラグビー選手権で初の日本一になった天理大には、古賀渉(4年)がいた。人当たりがいい。気配りもできる。それでいて、仲間に厳しいことも言える。勝ち進むに連れてわんさか増えた報道陣。その対応は未経験であるはずなのに、最初から上手だった。SH藤原、SO松永、CTBフィフィタら、下級生から主力の選手が多かった黄金世代は、メンバー外も熱心な人材が揃っていた。

「日本一になった瞬間、マネジャー、学生スタッフで力を合わせて頑張ってきた甲斐があったと思いました。僕たちは代に恵まれました。副務も学生コーチもトレーナーも揃っていました。例年、そこまでスタッフの数がいないので、すごくやりやすかったです」

取材中、口から出たのは、選手や周囲への感謝ばかりだった。自分のことは二の次。そんな人だ。

裏方のトップである「主務」の仕事は多岐にわたる。主将や監督との綿密な連携、寮の運営、協会とのやりとり、練習試合のセッティング、遠征先の手配、対戦相手の映像入手など。取り組みがルーズな部員を厳しく注意するのも、重要なミッションだ。

ただ、コロナ禍の今年度ばかりは、前年踏襲でコトが進まなかった。手探り、半信半疑の日常が続いた。反省は、昨年11月の関西リーグ交流戦初戦・摂南大戦。メンバー23人の2週間分の体調管理表を用意していたものの、受付担当には見づらかったようで、確認に時間を要した。選手が、スムーズに会場入りできなかった。

「次からスタッフで話し合って、選手にストレスをかけないように準備をしました。“これないの?”って聞かれて、“ない”とならないように、みんなで意識を高めました」

フランカーだった3年までの選手生活は「ディフェンスを頑張るタイプでした」。もともと「人をサポートするのが好き」で、忘年会やイベントごとの幹事を引き受けてきた。だから、主務は肌に合った。

裏方に回って小松節夫監督(57)の人間力にも深く触れた。親身になって話を聞いてくれる。選手時代に感じた「ちょっと近寄りがたい」という印象は、間違いだった。

昨年8月、新型コロナウイルスの集団感染が起き、誹謗中傷の電話が寮にかかってきた。学生スタッフの仕事であるはずの電話番が、心ない声が届いた日を境に、監督の役目になった。心苦しい合宿先へのキャンセルの連絡も、気付いた時には指揮官がしていた。

「正直言って、僕たちは何もできませんでした」

普段は選手主体でさせてくれるのに、困難な状況では守ってくれた。普段の言動も勉強になった。「小松さんは怒るときはその時だけ。感情を次に持ち越さないという点を学びました」。人をまとめる上で、参考になることばかりだった。

次のステージで教員を目指す。両親が小学校教諭。小さい頃から憧れていた。「一般企業を考えた時期もありましたけど、教育実習を経験して、すごく好きなことができるかもしれないと感じました」。人の気持ちや行動を読んで、日本一を支えた主務。いい先生が生まれそうだ。(倉世古 洋平)

2021年1月29日のニュース

-

時津風親方が退職の意向、2度目のガイドライン違反で…芝田山広報部長「簡単に受理にはならない」

[ 2021年1月29日 22:20 ] 相撲

-

来季GPファイナルは東和薬品ラクタブドーム、NHK杯は代々木競技場に決定

[ 2021年1月29日 22:12 ] フィギュアスケート

-

今季限り引退の日野龍樹は3位「達成感があった」ラスト舞台は3月 冬季国体成年男子

[ 2021年1月29日 19:47 ] フィギュアスケート

-

来季のGPファイナルは大阪開催 NHK杯は第4戦に ISU発表

[ 2021年1月29日 18:44 ] フィギュアスケート

-

プーマ初の厚底シューズ サニブラウン「フレンドリーな靴。誰にでもオススメできる」

[ 2021年1月29日 18:12 ] 陸上

-

友野一希が逆転優勝 2位は田中、3位に日野 団体Vは岡山県 冬季国体成年男子

[ 2021年1月29日 18:06 ] フィギュアスケート

-

本田太一が有終の美「この瞬間がずっと続いてほしい」妹たちにエールも 冬季国体成年男子

[ 2021年1月29日 16:59 ] フィギュアスケート

-

フィギュアスケート世界選手権は「バブル」下で開催へ 伊東秀仁委員長明かす

[ 2021年1月29日 15:58 ] フィギュアスケート

-

SP18位の山本草太がフリーで挽回「たくさんの応援を感じて滑れた」冬季国体成年男子

[ 2021年1月29日 15:53 ] フィギュアスケート

-

野口みずきさんが一山、前田に直球質問「日本記録保持者として興味がある」

[ 2021年1月29日 15:51 ] マラソン

-

岩出玲亜「結果はおのずと付いて来る」 萩原歩美「きつくなる時が楽しみ」

[ 2021年1月29日 15:28 ] マラソン

-

一山麻緒「日本記録にチャレンジしたい」 大阪国際、異例の周回コース

[ 2021年1月29日 15:07 ] マラソン

-

前田穂南が会見で抱負「2時間20分切りを目指したい」

[ 2021年1月29日 14:56 ] マラソン

-

坂本花織が78・45点で首位発進 昨年超えに笑顔「驚きです」 冬季国体成年女子

[ 2021年1月29日 14:45 ] フィギュアスケート

-

大坂なおみ エキジビジョンでセリーナに敗戦も笑顔「本当に楽しかった」

[ 2021年1月29日 14:40 ] テニス

-

理想は天理大のスクラム 女子15人制代表・小鍛治「低さで勝負」

[ 2021年1月29日 14:20 ] ラグビー

-

坂本花織が78・45点で首位発進 2位に川畑和愛、3位は横井ゆは菜 冬季国体成年女子

[ 2021年1月29日 14:08 ] フィギュアスケート

-

地元代表の横井ゆは菜は64・93点「全てまとめられてよかった」冬季国体成年女子

[ 2021年1月29日 13:48 ] フィギュアスケート

-

川畑和愛はノーミス69・48点「今シーズン最後をいい演技で」冬季国体成年女子

[ 2021年1月29日 12:54 ] フィギュアスケート

-

三原舞依は63・24点 坂本と兵庫代表「責任を持って」 冬季国体成年女子

[ 2021年1月29日 12:45 ] フィギュアスケート

-

3月のフィギュア世界選手権は予定通り開催へ タス通信報じる

[ 2021年1月29日 12:18 ] フィギュアスケート

-

元横綱・栃ノ海が死去 82歳 誤嚥性肺炎で

[ 2021年1月29日 12:10 ] 相撲

-

日本一曲がらない男 稲森佑貴 ドライバーレッスン【第4回 曲げないためのフィニッシュ】

[ 2021年1月29日 12:00 ] ゴルフ

-

初日本一の天理大に名主務あり、コロナ禍の混乱乗り越えて古賀渉が学んだこと

[ 2021年1月29日 11:30 ] ラグビー

-

橋本聖子氏、五輪へ選手のワクチン接種「各国が決めていくこと」

[ 2021年1月29日 11:14 ] 五輪

-

松山英樹 出遅れ119位 後半にスコア落とす

[ 2021年1月29日 10:25 ] ゴルフ

-

冬季国体 三原舞依がSP調整 ジャンプは全て着氷

[ 2021年1月29日 08:07 ] フィギュアスケート

-

森会長、五輪入場制限案排除せず 2月にバッハIOC会長、橋本五輪相、小池都知事の4者トップ会談開催へ

[ 2021年1月29日 05:30 ] 五輪

-

森会長がバッハ会長に謝罪 五輪組織委・高橋理事の「東京五輪開催は米国次第」発言

[ 2021年1月29日 05:30 ] 五輪

-

バッハ会長 日本選手にも新型コロナのワクチン接種を推奨

[ 2021年1月29日 05:30 ] 五輪

-

米オリパラ委・ハーシュランドCEO 五輪開催へ「秒読み続く」選手に準備呼び掛け

[ 2021年1月29日 05:30 ] 五輪

-

共和党の元大統領候補「東京五輪は開催すべき」 ツイッターで表明

[ 2021年1月29日 05:30 ] 五輪

-

JOC、山下会長 五輪・パラでの選手間交流「かなり制限される」

[ 2021年1月29日 05:30 ] 五輪

-

大坂なおみ「誇りに思う」 米女子プロサッカーチームの共同オーナーに就任

[ 2021年1月29日 05:30 ] テニス

-

田中希実、東京五輪開催信じて「目の前のことに集中」 陸上女子5000メートル代表

[ 2021年1月29日 05:30 ] 陸上

-

体操男子・谷川翔が闘志 兄弟五輪へ「新たな気持ちで」

[ 2021年1月29日 05:30 ] 体操

-

サーフィン・松田詩野 マルハニチロとスポンサー契約 ビーチクリーン活動にも取り組む

[ 2021年1月29日 05:30 ] サーフィン

-

アーティスティックスイミング五輪最終予選 5月に延期発表

[ 2021年1月29日 05:30 ] アーティスティックスイミング

-

大相撲5場所連続で国技館開催 大阪会場で同等のコロナ対策は「困難を極める」

[ 2021年1月29日 05:30 ] 相撲

-

大相撲 時津風親方の処分審議なし 八角理事長チクリ「1人だけちょっと守れなかったのがいる」

[ 2021年1月29日 05:30 ] 相撲

-

大相撲 立ち合い成立前に脳震とうの力士は不戦敗へ 審判規則を一部変更

[ 2021年1月29日 05:30 ] 相撲

-

18年世界選手権銅 バドミントン・米元、田中ペア引退

[ 2021年1月29日 05:30 ] バドミントン

-

冬季国体、フィギュア少年男子は鍵山が圧倒V 女子は松生が制した

[ 2021年1月29日 05:30 ] フィギュアスケート

-

渋野日向子専属トレーナー斎藤大介氏のマル秘メソッドを紹介!

[ 2021年1月29日 05:30 ] ゴルフ

-

2本の柱から”フレーム”に進化 新作ドライバーにプロも好感触

[ 2021年1月29日 05:30 ] ゴルフ