元巨人・柴田勲氏 原監督は川上監督の“イズム”引き継ぎ采配に「柔軟性」も

セ・リーグ 巨人5―4中日 ( 2020年9月9日 ナゴヤD )

Photo By スポニチ

巨人・原辰徳監督(61)が、監督として川上哲治氏(故人、享年93)に並ぶ球団最多の1066勝に到達した。川上監督はチームをV9に導いた名将で、今年で生誕100年を迎えた。どんな指揮官で、どんな采配を振ったのか。当時を知る元巨人・柴田勲氏(76)らの証言からその実像に迫った。

× × ×

決して表情を変えることなく、貧乏揺すりをしながらじっと戦況を見つめる。柴田氏は、ベンチでのそんな川上監督の姿を覚えている。「喜怒哀楽は出さなかったね。監督は絶対。“俺に付いてくれば間違いない”というタイプだった」。巨人の9連覇は65~73年。高度経済成長期、まさに「巨人、大鵬、卵焼き」の時代だった。

柴田氏は62年に巨人入団。川上監督の就任2年目だった。「厳しかった…というより、巨人は強くないといけないというのが根底にあった」。日本球界初のスイッチヒッターに転向したのも指揮官のアイデア。しかし盗塁王6度、セ・リーグ記録の通算579盗塁をマークした柴田氏だが、自由に走れる「グリーンライト」は一度もなかったという。全てがベンチからの指示。「川上野球といえば“チームのために働け”。個人成績よりも、チーム成績が何より最優先された」。チームの勝利至上主義は、現在の原監督にも脈々と受け継がれている。

川上監督は選手と直接コミュニケーションをとることも少なかった。厳格な一線を引く。理由があった。采配や用兵では私情は一切捨てて、温情もかけない。だから例えば選手から仲人を依頼されても「私情を挟むようになってしまうから」と、全てを断っていた。そんな中で「最初で最後の仲人」を務めたのが柴田氏の結婚式だという。「そう考えると僕はかわいがってもらっていた。オフにも電話をもらって、よく車でゴルフの送り迎えをした」と懐かしそうに振り返った。

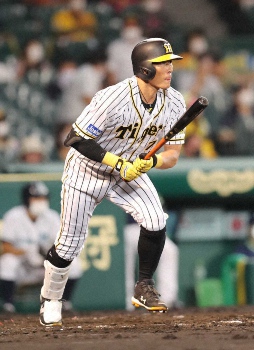

昭和の頑固親父のような、勝負の鬼。そんな川上監督の「あんなにうれしそうな笑顔は見たことがなかった」という出来事が、柴田氏には一度だけあった。1969年7月3日の阪神戦(甲子園)。苦手にしていた相手先発・江夏豊に対し、不動の中軸である王貞治、長嶋茂雄の「ON」がいながら、打線へのショック療法として1番が定位置の柴田氏が4番で起用されたのだ。同年江夏に11打数無安打だった柴田氏だが、初回に2ランを放つ。そして4―1で勝利。試合後、最後にバスに乗り込むと最前列に座っていた川上監督から手を差し出され「よく打った!」と笑顔でねぎらわれたという。

川上監督は13年に93歳で死去。今年、生誕100年を迎えた。昭和が終わり、平成が過ぎ、時代は令和となった。偉大な記録に並ぼうとしている原監督について、柴田氏は「監督になって最初の頃は川上さんに近かったような気がする。今は(コーチや選手に)任せるところは任せて、(采配に)柔軟性が出てきた」と評した。川上監督のような厳しさを併せ持ちながら、時代の流れにも柔軟に対応する。そうやって白星を積み重ねてきた。

2020年9月9日のニュース

-

ロッテ・小島7回1失点で5勝目も「あの1点がなければ、8回もいけた」

[ 2020年9月9日 23:45 ] 野球

-

広島 12―12ドローから5日、今度は7点差追いつかれ10―10で終了 延長戦10試合いまだ勝ちなし

[ 2020年9月9日 22:41 ] 野球

-

日本ハム 競り負け3連敗、5位転落 栗山監督「何とか点を取ってやりたかった」

[ 2020年9月9日 22:33 ] 野球

-

西武・内海 打球左膝直撃で気迫見せるも…4回無念の降板、チームは今季最多タイ13点大勝

[ 2020年9月9日 22:28 ] 野球

-

【ファーム情報】ヤクルト加入の歳内 6回無失点で初白星、巨人11点大勝 移籍の香月4の0

[ 2020年9月9日 22:25 ] 野球

-

「田沢ルール」撤廃後、田沢が初登板 1回2安打無失点 巨人など4球団が視察

[ 2020年9月9日 22:17 ] 野球

-

DeNA・上茶谷 今季6試合目で待望初勝利、7回1失点にラミレス監督「今まで見た中でベスト」

[ 2020年9月9日 22:14 ] 野球

-

巨人・原監督、球団最多1066勝目で川上哲治監督に並ぶも「感慨に浸るような余裕はない」

[ 2020年9月9日 22:13 ] 野球

-

ソフトバンク 積極打法で圧勝、工藤監督「最初から行ってくれたのがこういう結果に」

[ 2020年9月9日 22:11 ] 野球

-

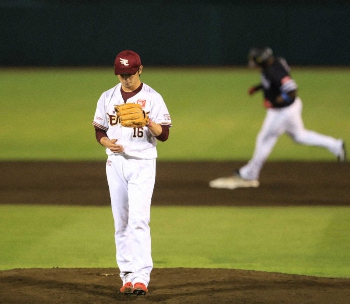

楽天・涌井が2年ぶり8失点の乱調に「何もない」石井GMの誕生日を勝利で祝えず

[ 2020年9月9日 22:05 ] 野球

-

阪神・矢野監督「3番が決まらん」

[ 2020年9月9日 21:53 ] 野球

-

巨人・原監督通算1066勝に広岡氏「大変めでたい」、高田氏分析「相手からしたら嫌」

[ 2020年9月9日 21:49 ] 野球

-

中日・与田監督 3被弾の坂本に「対策考えないといけない」

[ 2020年9月9日 21:44 ] 野球

-

元巨人・柴田勲氏 原監督は川上監督の“イズム”引き継ぎ采配に「柔軟性」も

[ 2020年9月9日 21:35 ] 野球

-

中日・平田 通算1000安打記念Tシャツ SSKが発売

[ 2020年9月9日 21:29 ] 野球

-

ソフトバンク・デスパイネ、逆方向へ今季1号&2号!「練習からライト方向へ意識して練習していました」

[ 2020年9月9日 21:25 ] 野球

-

12号!13号!14号!坂本が自身初3打席連発「19歳から偉大な監督のもとでプレー」原監督に感謝

[ 2020年9月9日 21:22 ] 野球

-

ソフトバンク2連勝!デスパイネ2発含む8得点、先発和田 6回途中無失点で今季5勝目

[ 2020年9月9日 21:09 ] 野球

-

巨人・坂本がド派手な祝砲3発!原監督が球団最多1066勝目、川上哲治監督に並ぶ 貯金は20に

[ 2020年9月9日 21:00 ] 野球

-

中日 投壊で屈辱敗戦、ナゴヤD初の1試合3発を坂本に許し今季初の4被弾

[ 2020年9月9日 21:00 ] 野球

-

阪神 勝率5割に逆戻り…

[ 2020年9月9日 20:57 ] 野球

-

巨人・大城 キャリアハイ7号は値千金の勝ち越しアーチ「入ってくれ!て願いました」

[ 2020年9月9日 20:21 ] 野球

-

さすがキャプテン!巨人・坂本が自身初の3打席連発!右中間、左中間、3本目は左翼席へドカン

[ 2020年9月9日 20:04 ] 野球

-

巨人・田口 6回途中3失点で今季4勝目逃す 坂本先制2ラン&2打席連発、ともに直後の先頭打者に被弾

[ 2020年9月9日 19:59 ] 野球

-

DeNA・佐野 月間MVP「御礼」猛打、リーグトップの9度目 適時打も2本

[ 2020年9月9日 19:40 ] 野球

-

巨人・坂本が12、13号と2打席連発で打線けん引!広いナゴヤドームで右中間、左中間へ打ち分ける

[ 2020年9月9日 19:38 ] 野球

-

阪神・青柳 5回8安打4失点で降板

[ 2020年9月9日 19:35 ] 野球

-

亜大のドラフト候補右腕・平内 明大とのオープン戦で自己最速更新154キロ

[ 2020年9月9日 19:33 ] 野球

-

秋山、零敗も今季3度目のマルチで意地 ダルビッシュとのメジャー2度目対戦へ弾み

[ 2020年9月9日 19:03 ] 野球

-

中日・平田 史上307人目の通算1000安打は二塁打 16打席ぶりの快音

[ 2020年9月9日 19:01 ] 野球

-

大谷 1安打&1盗塁も連勝ストップ 投手コーチはスローイング再開時期「分からない」

[ 2020年9月9日 18:59 ] 野球

-

巨人・坂本が12号2ラン!前夜に続いて3回に先制点叩き出す「久しぶりに感触のいいホームラン」

[ 2020年9月9日 18:52 ] 野球

-

ブルージェイズ・山口俊 好救援で2勝目、指揮官絶賛「2イニング投げてくれたのが大きい」

[ 2020年9月9日 18:46 ] 野球

-

来春センバツ3月19日、夏は8月9日開幕予定 観客有無などは今後の運営委員会で決定

[ 2020年9月9日 18:44 ] 野球

-

ソフトバンク・デスパイネ 待望今季1号、昇格翌日に涌井から先制弾

[ 2020年9月9日 18:34 ] 野球

-

阪神・斎藤 10日のDeNA戦でプロ初先発「向かっていく姿勢を前面に出して」

[ 2020年9月9日 18:04 ] 野球

-

阪神・糸井の犠飛で先制

[ 2020年9月9日 18:00 ] 野球

-

阪神・糸井が3試合ぶりに先発復帰

[ 2020年9月9日 17:27 ] 野球

-

【10日の予告先発】中日・福谷VS巨人・サンチェス、楽天・松井VSソフトバンク・東浜

[ 2020年9月9日 17:24 ] 野球

-

DeNA・ピープルズ 10日阪神戦で先発復帰「打たれる回数減らす努力したい」

[ 2020年9月9日 17:14 ] 野球

-

中日・福田 コンディショニング不良で抹消 前日巨人戦は途中交代

[ 2020年9月9日 17:03 ] 野球

-

ロッテがスカウト会議 千葉出身の早大左腕・早川ら上位候補 田沢はリスト外

[ 2020年9月9日 16:42 ] 野球

-

ロッテ リモートチケットで新商品発売、ミズノライブバッグとセット

[ 2020年9月9日 16:39 ] 野球

-

【9日の公示】中日・岡野と石垣、日本ハム・金子が昇格 ロッテ・大嶺を抹消

[ 2020年9月9日 16:29 ] 野球

-

中日・石垣が1軍合流 ウエスタン・リーグ首位打者、前回昇格時の雪辱誓う

[ 2020年9月9日 15:47 ] 野球

-

【9日プロ野球見どころ】巨人・原監督 球団最多通算1066勝目なるか

[ 2020年9月9日 15:25 ] 野球

-

けが乗り越え四国IL香川からヤクルト入りの歳内 常に笑顔で前向き、新天地で思う存分実力を

[ 2020年9月9日 15:12 ] 野球

-

巨人・菅野 球団史上最多8度目の月間MVP賞 戸郷に「負けられない気持ちもある」

[ 2020年9月9日 14:08 ] 野球

-

オリ吉田正 3度目の月間MVP受賞「光栄。1日1本でもチームに貢献」

[ 2020年9月9日 13:23 ] 野球

-

8月度月間MVP セは巨人・菅野とDeNA・佐野 パはロッテ・石川とオリックス・吉田正

[ 2020年9月9日 13:22 ] 野球

-

阪神・中田が先発 チームは8試合ぶりの勝利なるか

[ 2020年9月9日 12:57 ] 野球

-

秋山、今季3度目のマルチ 3打数2安打1四球 レッズはカブスに零敗

[ 2020年9月9日 12:15 ] 野球

-

大谷 3戦ぶりスタメンで4の1&1盗塁、打率は・194 チームの連勝は5でストップ

[ 2020年9月9日 11:59 ] 野球

-

ヤンキースが5連敗 ここ20戦で15敗目 9月の勝率5割以下は25年ぶり

[ 2020年9月9日 11:59 ] 野球

-

巨人・香月「岡本に負けないよう」 9日の2軍戦に出場予定

[ 2020年9月9日 11:54 ] 野球

-

西武 16日ロッテ戦で「SAVE THE EARTH GREEN UP! DAY」を開催

[ 2020年9月9日 11:49 ] 野球

-

筒香、追撃の適時二塁打 4打数1安打で打率・196に レイズはナショナルズに連敗

[ 2020年9月9日 10:47 ] 野球

-

ブルージェイズ・山口俊 今季2勝目!対ヤンキース初登板で2回1失点の好投

[ 2020年9月9日 10:41 ] 野球

-

大谷、第2打席に好相性の右腕から安打 今季7盗塁目もマーク

[ 2020年9月9日 10:05 ] 野球

-

歳内宏明は2度の大震災を乗り越えコロナ禍でチャンスを掴んだ

[ 2020年9月9日 09:00 ] 野球

-

【内田雅也の追球】「仕方ない」ことはない 7点差守れず引き分けの阪神 不屈の相手に学ぶ

[ 2020年9月9日 08:00 ] 野球

-

ロッテ・沢村 背番106で衝撃デビュー!電撃トレードから一夜 ユニホーム間に合わぬまま登板3者連続K

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・沢村 古巣巨人・阿部2軍監督にあいさつ「もう一花咲かせて」と激励

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

張本勲氏 沢村の完全復活に太鼓判 雰囲気伸び伸び、パで闘志思い切り表現できる

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

牛島和彦氏 沢村のトレードはマイナーチェンジに絶好機 しっかり腕を振って投げ切って

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

上原浩治氏 沢村の3者連続三振デビューを絶賛「いい方向にいってほしいね」

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・マーティン20号 ホームラン打てば11連勝

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・上沢 “天敵”にまた…今季3敗全てロッテ戦

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・輝星 今季初めて1軍に合流、9・11先発濃厚

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

巨人・菅野 マー君以来の無傷10連勝!「やってやるぞと」中日・大野雄に投げ勝ち7回零封

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

巨人・原監督 通算1065勝目、川上氏の球団監督最多勝利に王手「いい投手戦でした」

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

巨人・坂本が決勝打 14戦連続安打 “同級生”沢村刺激「僕も頑張る」

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

森繁和氏 先制されれば命取り…巨人・菅野の目先変え続けた“覚悟”の投球

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

“勝てば球団新記録”中日・大野雄 言い訳なしの6戦連続完投「僕が先制点を取られたのが負けた原因」

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

西武・光成 今度は9回先頭に…悔しい1安打完封 辻監督「背番号13はダメなのか?」西口コーチは3度

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

西武・岡田 高橋光を好リード&2試合連続V打

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

オリックス ノーノーだけは免れたけど…吉田正の連続試合安打「24」でストップ

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク・千賀 8回13K零封で6勝!チームの連敗3で止め首位死守

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

楽天 散発4安打で今季6度目零敗…好機にスクイズ失敗 三木監督「僕の責任」

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

DeNA ドラ2・坂本が5回7失点も…6回0―7から打者11人で7点挙げドロー

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

阪神“負け同然” 7点差追いつかれるドローで巨人と最大9差 10日にも自力V消滅危機

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

“火曜日はお任せ”阪神・サンズ 会心の16号弾 火曜日打率・563で5本塁打

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

“本当ならヒーロー”阪神・大山 満塁弾からの2打席連発 進化示す今季5本目の逆方向アーチ

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

阪神・近本 逆転阻止の好返球 前夜は「近本で負けた」の悪送球も汚名返上

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

広島・九里 投壊止めた6回無失点 佐々岡監督「同期の大瀬良抜けて“俺がやる”という気持ち」

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

広島・松山 4試合連続適時打「チャンスは還さないといけない」 41打点は鈴木誠と並びチームトップ

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

広島・正随 ホロ苦い併殺デビュー「打席に入るまではすごく緊張した」

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト最下位転落 石川 1勝が遠い…5回4失点

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

NPBとJリーグ 観客数の制限緩和要望書を提出 2万人か収容人数50%の少ない方を上限

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

田沢 ルール撤廃に感謝「後に続く選手の障害にならなくなったことが一番」

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

東京六大学に応援団が戻ってくる!外野席の一部に専用エリア設置

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

ドラ1候補の早大155キロ左腕・早川 6回2失点7Kも4四死球を反省

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

東都大学 秋季Lは観客上限3000人 2戦総当たりの合計勝利数で優勝争う

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

東洋大149キロ右腕・村上、3回零封 スカウトの評価も上々

[ 2020年9月9日 05:30 ] 野球

-

カブス・ダルビッシュ サイ・ヤング賞候補に選出 大リーグ公式ツイッターで

[ 2020年9月9日 02:30 ] 野球

-

レイズ・筒香 シャーザーの前に沈黙 4の0で打率1割台に逆戻り

[ 2020年9月9日 02:30 ] 野球