ブライアントの言葉がつなぐ点と点 八村加入のレイカーズに思うこと 悲劇の「1・26」から3年

Photo By スポニチ

【高柳昌弥のスポーツ・イン・USA】私の人生最初の記憶は1964年10月21日にテレビで見た東京五輪の男子マラソン。それも白黒の映像の最後だけだ。「ヒートリー抜いた。円谷(つぶらや)完全に疲れました」…。その音声も記憶に刻まれているが、それはもしかしたら生中継ではなくニュース映像だったかもしれない。

2時間12分11秒の世界最高記録で五輪連覇を達成したアベベ・ビキラ(エチオピア)の姿は覚えていない。国立競技場内に2位で入ってきながら、追走してきたベイジル・ヒートリー(英国)に抜かれて3位となる日本の円谷幸吉(当時24歳)が、疲れ果てた表情でゴールしたあとにタオルをかけてもらう場面。それが私の鮮明な記憶の中では人生の1ページ目となった。それ以前の出来事もおぼろげに覚えているのだが、視覚と聴覚、さらにそのとき口にしていた駄菓子による味覚と嗅覚まで併せ持った最初の記憶は「国立競技場の中の円谷」なのだ。

どんな人にも自分の好きなもの、好きな世界があると思うが、当時まだ子どもだった私にはスポーツに対する興味が人一倍あったのだと思う。新聞に出ていた大相撲の番付を十両から覚え、プロ野球の西鉄と巨人の試合成績は切り抜いてスクラップ。友達と一緒に後方宙返りができるまで布団の上で練習を繰り返し、バスケットボールを始めるまでは野球や陸上に熱中していた。スポーツが優先順位の1番手だったので、机の前に座って勉強するという行為は苦痛だった。

学生生活を終えて就職するときを迎え、私は大学に通いながらコピーライターの専門講座に通っていた。それが功を奏したのか、希望通りの広告会社への内定も複数出ていた。大学の学費に加えて受講料まで送金していた今は亡き母もそのときは安心していた。私の社会人としての人生は広告業界で始まるはずだった。

事実上の内定式と最初の研修の間に入社試験を受けることができたのがスポーツ紙の2社。時間が余っていたことと、バスケットボールに熱中した青春時代の思い出を、ある意味“精算”するつもりで受けてみた。すると合格通知が来る。迷いに迷った。お金を使って身につけた技術を生かすのか、それとも好きだった世界を選択するのか…。

後者を選ぶと母に怒られた。当然だと思う。そして「好きだったもの」を選んだ自責の念は、記者になってもずっと引きずっていた。

2008年前後だったと思う。NBAレイカーズで中心選手となったコービー・ブライアントを理解しようとして「KOBE」というタイトルのペーパーバックを買い求めた。価格は6ドル99セント。元コラムニスト、ジョー・レイデン氏が書いた本だった。

そこには17歳でNBAドラフトを待っていたときのブライアントの心境が記されていた。「時期尚早。大学に行くべきだ」という批判が渦巻いていた頃だった。

「失敗することなんて恐れていない。40歳になって自分の人生を振り返ったとき“全力でやったけれどNBAじゃだめだった”と思うことになるかもしれないが、それならかまわない。でも“全力でやったけれどNBAには行かなかった”と振り返ることは受け入れられない」

20歳も年下の若者に背中を押された気分だった。自分の好きなこと、あるいは信じたことに全精力を注いだのなら、たとえ後悔しても、ああ、あのときやっていればよかったと悔やむよりはいいんだ…。勝手にそう解釈させてもらったが、17歳でそこまで強い信念を持っていたことに驚かされた。

ブライアントは次女ジアナさんらとともに、カリフォルニア州カラバサス付近でヘリコプターの墜落事故で亡くなった。41歳の若さだった。NBAファイナルで5回優勝し、五輪でも2つの金メダルを獲得。そんな輝かしいキャリアがあるにもかかわらず、人生最後の瞬間は悲劇的だった。

そもそもレイカーズは現存するNBAチームではなかったかもしれない。1960年1月18日、遠征先のミズーリ州セントルイスから離陸した専用機(貨物機のDC―3を改造)は電気系統の故障で空をさまよう。目的地は当時、本拠を置いていたミネソタ州のミネアポリス。しかし最後はアイオワ州キャロルという小さな町のトウモロコシ畑に不時着している。もしそこに50センチほどの積雪がなかったらクッションを失ったDC―3は大破し、乗っていた選手、コーチ、スタッフの命はなかったはずで、それはチームの消滅を意味するものだった。

ブライアントはフィラデルフィア(ペンシルベニア州)のローワー・メリオン高校から1996年のNBAドラフトで全体13番目にホーネッツに指名されてレイカーズにトレードされるが、もしレイカーズの歴史が1960年で途絶えていたらきっと別のチームでNBA人生が始まっていただろうし、そうなると生活の拠点もロサンゼルス周辺ではなく、西海岸をヘリコプターで移動するという生活にはなっていなかっただろう。

その仮想の人生が現実だったなら、NBAでの活躍は別の形になっていたし、はるか彼方にいた私にとっても興味の対象ではなかったと思う。そう振り返ると、人生というのは小さな点と点がいくつもつながって出来上がっているのだなとつくづく感じている。

背中を押してくれた人物が亡くなった日、私はその記事を書きながら泣いていた。還暦を過ぎたというのに、そこには何ひとつ大人としての強さとか風格はなかった。あまりの弱さに自分でも驚いた。同時に自分さえも知らなかったスイッチが入った瞬間でもあった。

心の中でくすぶっていた“ボヤ”を消してくれた恩人に何かすべきではないのか?それから2週間、「KOBE」を含むブライアントやレイカーズ関連の本を3冊読み返し、さらに新たに1冊(ザ・マンバ・メンタリティー)を購入して翻訳して要点をまとめた。そして亡くなってから1カ月後、電子版での連載を開始。ブライアントを知らない人にも彼の人生とドラマを伝えたかった。ただその思いだけだった。

私は紙面上では五輪、ゴルフ、アメリカンフットボールなどで連載歴があるが、電子版は行数制限がないので1本当たりの文字数は紙面1本分の4倍以上に達した。1960年のレイカーズの運命的なアクシデントも書いた。そして最終回は105回目。紙面なら1年分を有に超える分量だったが、それだけ書いても疲労感はなかった。どこにそんなエネルギーが残っていたのかと、自分でもあきれかえるほどだった。

言い訳になるが、あわてて読んで、急いでまとめ、自転車操業のように毎日、毎日書いていったので事実関係の間違いを指摘されたこともあった。それでも「必死に書いて後悔するなら“あの時、書いていればよかった”と悔やむよりはるかにましだ」と開き直っていた。30歳を超えてもチーム練習の前に午前6時半からウエートトレーニングをこなし、フィル・ジャクソン監督用の駐車スペースの横に車を停めて仮眠を取っていたブライアントのバイタリティーに比べれば小さなものかもしれないが、彼の影響で身についた私なりの“マンバ・メンタリティー”だったようにも思う。

ブライアントらを乗せたヘリコプターが墜落したのは2020年1月26日の午前9時45分で、日本時間では27日の午前2時45分。スポーツ界に最大級の衝撃が走ってからちょうど3年という歳月が経過している。

その命日の3日前となった1月23日(日本時間では24日)。ウィザーズの八村塁(24)がレイカーズへトレードされた。ウィザーズで着用していた背番号「8」は「24」とともにレイカーズではブライアントの永久欠番。1960年に消滅したかもしれないチームで、また新たな点と点がつながった。

去年もおととしも1月27日の朝を迎えたときに心の中でつぶやく言葉は同じだった。

「ありがとう」

私の迷いを消し去ってくれたあの若者は、たとえ天国にいてもレイカーズにやってきた日本の若者の背中もきっとどこかで押してくれると思う。肉体はなくても言葉は永遠に残る。だからきっと何かを伝えてくれると信じている。(敬称略)

◆高柳 昌弥(たかやなぎ・まさや)1958年、北九州市出身。上智大卒。ゴルフ、プロ野球、五輪、NFL、NBAなどを担当。NFLスーパーボウルや、マイケル・ジョーダン全盛時のNBAファイナルなどを取材。50歳以上のシニア・バスケの全国大会には7年連続で出場。還暦だった2018年の東京マラソンは4時間39分で完走。

2023年1月26日のニュース

-

【リーグワン】神戸、雪の残るグラウンドで調整 クッツェー「緩かったところを締め直せた」

[ 2023年1月26日 19:28 ] ラグビー

-

元小結・垣添の雷親方が入間川親方から部屋継承 2月1日付で「雷(いかずち)部屋」誕生

[ 2023年1月26日 19:21 ] 相撲

-

五輪選考レース独走 早田ひな、混合複制してまず1冠!史上4人目の3冠へ好発進

[ 2023年1月26日 18:53 ] 卓球

-

東大生・須山が“卒業証書”を手に「次は大学ですね」 運動医学など学んだ相撲教習所を卒業

[ 2023年1月26日 18:33 ] 相撲

-

新十両・落合「相撲の歴史とか勉強していきたい」教習所で学びに意欲 関取として入所は史上初

[ 2023年1月26日 18:29 ] 相撲

-

レイカーズのハム監督が復帰のデービスと移籍の八村に手応え 手探りの状態は即解決

[ 2023年1月26日 16:48 ] バスケット

-

平野美宇、ダブルス棄権理由は右足甲の痛み シングルスは完勝発進「自分でもビックリ」

[ 2023年1月26日 16:41 ] 卓球

-

ジュニアVの張本美和 一般でもシングルス初戦突破

[ 2023年1月26日 16:35 ] 卓球

-

東京マラソン、鈴木健吾や大迫傑らが男子招待選手 女子は一山麻緒や松田瑞生ら

[ 2023年1月26日 16:30 ] マラソン

-

平野美宇“足の不調”関係なし シングルス初戦ストレート快勝

[ 2023年1月26日 16:23 ] 卓球

-

Tブレイザーズのリラードが60得点 八村放出のウィザーズは4連勝 交換要員のナンも12得点

[ 2023年1月26日 16:15 ] バスケット

-

伊藤美誠、シングルス連覇へ快勝発進 新ユニホームには「ワクワク、ウキウキ」

[ 2023年1月26日 16:04 ] 卓球

-

石川佳純、快勝発進 24年パリ五輪選考ポイントは「あまり考えないように」「気にせずプレー」

[ 2023年1月26日 15:56 ] 卓球

-

石川佳純、初戦は4-1勝利 女子シングルス6度目Vへ5回戦進出

[ 2023年1月26日 15:28 ] 卓球

-

【リーグワン】神戸のWTB中孝祐、28日トヨタ戦で初先発へ「やっとチャンスが回ってきた」

[ 2023年1月26日 15:05 ] ラグビー

-

八村が新天地レイカーズでデビュー 12得点と6リバウンドで勝利に貢献 ジェームズと初めて合体

[ 2023年1月26日 15:00 ] バスケット

-

松山英樹 70で50位発進「最低限のプレーはできたかな」米男子ゴルフ

[ 2023年1月26日 14:51 ] ゴルフ

-

17歳のテニス新星・石井さやか 全豪OPジュニアでベスト4入りの快挙

[ 2023年1月26日 14:19 ] テニス

-

中3有望株の松島輝空、三たび決勝もV逸 ジュニア男子シングルスは萩原啓至がV

[ 2023年1月26日 14:05 ] 卓球

-

元幕内・豊山の小柳さんが来年の東京マラソン出場に意欲 1年間で体重160キロから80キロ台目指す

[ 2023年1月26日 13:52 ] 相撲

-

張本美和、ジュニア女子単初制覇!兄・智和に並ぶ14歳でのタイトル

[ 2023年1月26日 13:46 ] 卓球

-

サーフィン松田詩野がQS3000初制覇 昨年4月の右肩手術から完全復活

[ 2023年1月26日 13:32 ] サーフィン

-

“はりひな”が混合ダブルス連覇!!早田、24年パリへ「東京五輪の金メダルを受け継げるように」

[ 2023年1月26日 13:03 ] 卓球

-

八村塁移籍で注目のレイカーズ戦 楽天NBA「見られない」の声続出 サーバーダウン? 視聴者殺到か

[ 2023年1月26日 13:00 ] バスケット

-

ネッツは3連勝ならず 渡辺11得点も3P成功率で“陰の1位”から陥落

[ 2023年1月26日 12:35 ] バスケット

-

NBAストアが謝罪 渡辺雄太のレプリカユニに脱字…3カ月変わらず「ファンと渡辺選手へ不快な思いを」

[ 2023年1月26日 12:04 ] バスケット

-

ロ選手復帰検討のIOC 選手支援団体が強く非難「プーチン政権に力を与え、平和を弱体化」

[ 2023年1月26日 11:23 ] 五輪

-

ブライアントの言葉がつなぐ点と点 八村加入のレイカーズに思うこと 悲劇の「1・26」から3年

[ 2023年1月26日 09:49 ] バスケット

-

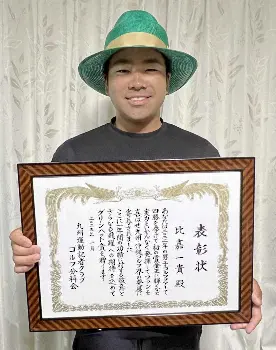

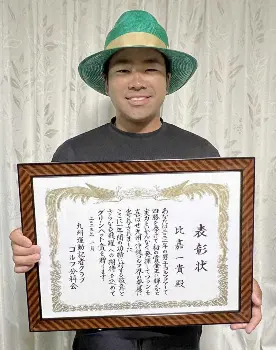

ゴルフ グリーンハット賞に比嘉一貴「昨年の実績が認められ、また賞をいただけて光栄」

[ 2023年1月26日 07:24 ] ゴルフ

-

昨季賞金王・比嘉 九州・沖縄ゴルファーの栄誉「グリーンハット賞」を3年ぶり受賞「頂けて光栄」

[ 2023年1月26日 05:00 ] ゴルフ

-

国枝慎吾氏「テニスに恩返し」約束 佳子さまからのお言葉に「光栄です」 協会創立100周年記念式典

[ 2023年1月26日 04:46 ] テニス

-

青山、柴原組 2年連続4強入り

[ 2023年1月26日 04:42 ] テニス

-

レーカーズ・八村 背番号「28」で先発狙う!レブロンも歓迎「楽しみ」

[ 2023年1月26日 04:20 ] バスケット

-

落合 所要1場所で十両!令和の怪物19歳、次は幕内Vで宮城野親方を「泣かせたい」

[ 2023年1月26日 04:20 ] 相撲

-

友風&徳勝龍 記録的再十両 友風は西序二段55枚目から、徳勝龍は戦後4番目の年長

[ 2023年1月26日 04:20 ] 相撲

-

玉正鳳 29歳11カ月で初昇進 外国出身力士では歴代2位の高齢記録「まだまだ30歳って若い」

[ 2023年1月26日 04:20 ] 相撲