【内田雅也の追球】脂汗がにじんだ「夏」の激闘 阪神の「挑戦」「全員野球」が呼んだドロー

セ・リーグ 阪神6-6巨人 ( 2021年9月24日 東京D )

Photo By スポニチ

正直に書けば、試合中何度か声が出た。野球記者は先輩や評論家に鍛えられ、一喜一憂せず目を凝らす冷静さが身についていく。声は出なくなっていく。ところが、37年目、5千試合近く見てきたこの夜、「ウワッ」「オイッ」「ホー」……と大声が出た。

試合後、原稿を書こうとしてパソコンに向かうと、指先が粘り気を含んでいてキーにくっついてしまう。脂汗がにじんでいた。手に汗握るとはこんなことを言うのか。洗面所で2度手を洗った。

とにかく激闘だった。死力を尽くした、などと書くのもやぼったい。阪神と巨人。これぞ「伝統の一戦」である。

やはり、9回表裏の攻防を書いておきたい。

1点を追う阪神。先頭・糸原健斗が四球で出ると、すぐ植田海が三塁ベンチを駆け出た。代走である。次打者ジェリー・サンズの初球にスタートを切った時「ウワッ」と出た。チアゴ・ビエイラもクイックで投げていたが投球タイムは手もと計測で1秒37と遅かった。余裕の二盗成功だが、その勇気に震えた。

加えて植田はあの打球でよく還った。ライナー性で中堅後方、タッチアップ体勢で二塁につき、抜けるとみてから走りだし、俊足を飛ばしての同点生還だった。

この後、島田海吏の送りバント、坂本誠志郎の選球、近本光司が160キロ近い高めボール球剛球を打ちに出た気概……と続く。この間、相手巨人の亀井義行が邪飛を追ってスタンドに飛び込む姿にも闘志を見た。

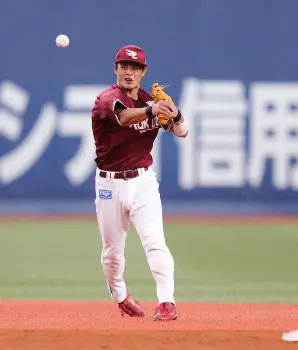

裏の守り。1死満塁、前進守備で三遊間ゴロを逆シングル横っ跳びで好捕した中野拓夢は超の付く美技である。加えて、難しいハーフバウンドぎみの送球をこれまた逆シングルで体を伸ばして好捕、封殺した捕手・坂本の技術をたたえたい。

ほかにも特筆すべきプレーが随所にあった。阪神としては「挑戦」という原点を思い返した一戦として記憶に刻みたい。試合前、監督・矢野燿大が全員を集めてミーティングを開いていた。

「今までトップに立っていて、それを守らなあかんって、オレ自身も思っていた。でもオレらはチャレンジしてこそのチームなんだ。みんな、もう一度思い出してほしい」

首位から2位に落ちて原点を思い返したわけだ。矢野の思いは届いていた。だから初回先頭で出た近本は2番中野の打席で2度スタートを切っていた。ファウルと死球で盗塁はならなかったが、「超積極的」の精神が再び宿っていた。

そして、スローガンの「オレがヤル!」を引き合いに「裏方さんを含め、全員が主人公になれたらいい」と語りかけた。全員野球が戻ってきていた。

そんな心が生んだ激闘ドローである。今季を振り返った時――結末はどうあれ――必ず行き当たる試合になる。

阪神・巨人がともに最終戦で優勝決戦となった1973(昭和48)年は語り草となる10―10の激闘ドローがあった。山際淳司が『最後の夏 一九七三年 巨人・阪神戦放浪記』(マガジンハウス)で<一九七三年のプロ野球を旅していくと、おのずと出会うのがその年の十月十一日に後楽園球場で行われたGT戦であ>と記している。

この年のセ・リーグは混戦で<僕たちは迷宮のなかにいた>と記している。この夜の6―6激闘の引き分けの意味など誰にもわからない。阪神は「勝ちに等しい」と思いたいが、迷宮のなかにいるというのが本当だろう。

タイトルの「夏」とは<野球ファンであることが幸せだった季節>を意味する。優勝を逃すと田淵幸一に<夏の終わり>が訪れている。

彼岸も過ぎようとする今も紛れもなく「夏」である。そして、こんな激闘を見られるのは「幸せ」である。 =敬称略= (編集委員)

2021年9月25日のニュース

-

中日、不名誉な?大記録樹立 3度目0―0引き分け 無援ロドリゲスに与田監督「勝ち付けてあげたかった」

[ 2021年9月25日 22:08 ] 野球

-

つば九郎VSドアラ「パン食い競争」がトレンド入り 0―0引き分けの「伏線だった」とネットで話題

[ 2021年9月25日 21:20 ] 野球

-

ヤクルト高橋7回無失点も白星お預け 高津監督は「強弱のきいたピッチング」と絶賛

[ 2021年9月25日 21:00 ] 野球

-

首位ヤクルト 1安打無得点でも負けなかった 塩見が8回左前打でノーヒットノーラン阻止

[ 2021年9月25日 20:42 ] 野球

-

高橋姓の左腕、セ同日3勝の“珍記録”ならず 遥人、昂也で2勝 奎二は7回零封も援護なし

[ 2021年9月25日 20:40 ] 野球

-

ソフト・石川6回途中2失点10Kで6勝目「良いきっかけに」

[ 2021年9月25日 20:19 ] 野球

-

中日・ロドリゲス ノーヒットノーランの「夢」は8回1死で途切れる 塩見に左前打

[ 2021年9月25日 19:52 ] 野球

-

日本ハム 前回初回11得点の対石川用オーダー実らず

[ 2021年9月25日 19:29 ] 野球

-

【槙原寛己氏の目】阪神・高橋遥 稀有である低めに伸びる直球 阪神のエースになれる逸材

[ 2021年9月25日 19:19 ] 野球

-

【ファーム情報】楽天 涌井が6回3失点で2勝目 巨人・戸田は7勝目 日ハム・吉田輝星は2回7失点

[ 2021年9月25日 18:34 ] 野球

-

爆走続けるオリ・由伸 8回2失点の快投で12連勝!15勝目!! 難病で引退決めた西浦へ優勝を

[ 2021年9月25日 18:24 ] 野球

-

西武敗戦で再び自力でのCS進出の可能性が消滅

[ 2021年9月25日 18:17 ] 野球

-

“珍記録”なるか 阪神、広島とも左腕・高橋が勝利投手 ヤクルト左腕も白星ならセ3勝すべて高橋に

[ 2021年9月25日 18:09 ] 野球

-

阪神・矢野監督は伏兵・糸原の決勝弾を予感していた!?試合前、本人に「今年、何本」と謎の確認

[ 2021年9月25日 18:05 ] 野球

-

楽天が2位・オリックスに敗れて再び2・5ゲーム差に 「天敵」の山本由伸には昨季から4連敗

[ 2021年9月25日 18:02 ] 野球

-

DeNA5連敗 最下位広島に0・5差 三浦監督「あと1本が出なかった」

[ 2021年9月25日 17:59 ] 野球

-

池江璃花子「移植から今日で2年」 ヤクルト戦始球式で笑顔のノーバン投球披露「楽しく投げれた」

[ 2021年9月25日 17:32 ] 野球

-

阪神・平田2軍監督の「贈る言葉」 ユニホームを脱ぐ俊介、桑原へ「将来、タイガースに帰ってきて」

[ 2021年9月25日 17:32 ] 野球

-

広島・栗林 今季25セーブ目で、永川の持つ新人の球団最多記録に並ぶ

[ 2021年9月25日 17:26 ] 野球

-

巨人・原監督「セカンドも踏めなかったもんね…最終回くらいだよね」13三振喫した高橋快投に脱帽

[ 2021年9月25日 17:26 ] 野球

-

楽天 山本攻略あと一歩及ばず…8回“無念の”本塁憤死 2位オリックスに1点差で惜敗

[ 2021年9月25日 17:16 ] 野球

-

ドラ1候補の指輪物語 東北福祉大・椋木蓮の約束

[ 2021年9月25日 17:13 ] 野球

-

プロ初完封の阪神・遥人が9回のピンチで思ったこと「何で最後こうなるのかな」 歓喜のインタ再録

[ 2021年9月25日 17:06 ] 野球

-

ロッテ連敗3でストップ レアード25号2ランなど初回3点 新人・河村は6回途中1失点で3勝目

[ 2021年9月25日 17:00 ] 野球

-

でかした、阪神・遥人 プロ初完封で菅野との息詰まる投手戦を制する 糸原が決勝の2号ソロ

[ 2021年9月25日 16:54 ] 野球

-

巨人、痛恨黒星 虎左腕・高橋に13三振喫してプロ初完封許す 菅野好投も92球目に被弾

[ 2021年9月25日 16:49 ] 野球

-

立大1年生・沖政宗が神宮デビュー2回無失点「どう立ち向かっていくか勉強しないと」

[ 2021年9月25日 16:42 ] 野球

-

阪神・佐藤輝 トンネルの出口が見えない46打席無安打 菅野から四球選んで21打席ぶり出塁も…

[ 2021年9月25日 16:35 ] 野球

-

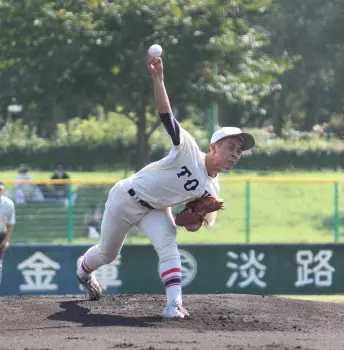

東洋大姫路 12年ぶりの県ベスト4 エース森が無四球、13奪三振の完封劇 打っても3安打大暴れ

[ 2021年9月25日 16:33 ] 野球

-

エンゼルス・マドン監督 大谷への四球攻め 「マリナーズのPO進出決まらない限り、こういうことになる」

[ 2021年9月25日 16:31 ] 野球

-

東洋大姫路の次期監督候補に挙がる履正社・岡田龍生監督が対応「コメントしようがない」

[ 2021年9月25日 16:17 ] 野球

-

巨人・菅野 悔しい8回途中3失点降板 0―0で迎えた7回、92球目をソロ被弾 8回には3連打2失点

[ 2021年9月25日 16:10 ] 野球

-

ロッテ 新人・河村が6回途中6安打1失点で自身3連勝、3勝目の権利持ち降板 チーム連敗ストップなるか

[ 2021年9月25日 16:09 ] 野球

-

バットでも阪神・中野 8回に2点適時打で「苦手」菅野をKO 初戦の「神バックホーム」に続く大仕事

[ 2021年9月25日 16:08 ] 野球

-

阪神・俊介が引退セレモニーで万感あいさつ「悔いはありません」 桑原とともに、胴上げされる

[ 2021年9月25日 16:01 ] 野球

-

聖地に響いた最後の快音 阪神・俊介が現役最終打席で中前打を放つ

[ 2021年9月25日 15:50 ] 野球

-

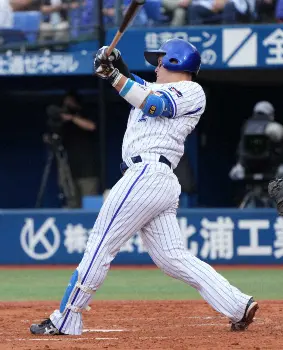

緊迫投手戦をぶち破った「糸原弾」 阪神の5番打者が菅野から右越え先制アーチ

[ 2021年9月25日 15:45 ] 野球

-

DeNA連敗ストップへ ルーキー牧が勝ち越し打 球団新人最多安打まであと「3」

[ 2021年9月25日 15:37 ] 野球

-

阪神・遥人 5回まで被安打1、9奪三振のベストピッチ 巨人・菅野も2安打投球で、しびれる投手戦に

[ 2021年9月25日 15:29 ] 野球

-

巨人打線、虎・高橋にバットくるくる 5回までに6者連続含む9三振と苦しむ 坂本は打席で尻もちも

[ 2021年9月25日 15:18 ] 野球

-

現役引退表明の阪神・桑原がラスト登板 3球三振で「有終」を飾り、14年間のプロ生活に幕を下ろす

[ 2021年9月25日 15:18 ] 野球

-

大谷翔平に4打席連続四球 マリナーズ監督「彼は45本塁打も打っている。あの状況ではあり得ること」

[ 2021年9月25日 15:11 ] 野球

-

大谷翔平 連日の四球攻め ファン反応は様々 「かわいそう」「勝負してくれ…」「仕方ない」

[ 2021年9月25日 14:50 ] 野球

-

ソフトバンク・栗原 自己最多タイ17号先制ソロ 「柊太さんを援護できれば」

[ 2021年9月25日 14:49 ] 野球

-

オリ・宗が先制6号ソロ「何とか先制点を取りたかった」 11連勝中の「絶対エース」由伸を強力援護

[ 2021年9月25日 14:47 ] 野球

-

長嶋氏 巨人―阪神戦を東京ドーム観戦 3強混セに「10・8決戦みたいになるかも。絶対に勝つ」

[ 2021年9月25日 14:45 ] 野球

-

阪神・佐藤輝 菅野との「初対決」は四球 内角151キロ見極め21打席ぶりに出塁

[ 2021年9月25日 14:33 ] 野球

-

大谷翔平 記録的四球攻め 3戦11四球 ハーパーに並ぶ大リーグタイ記録 チームは1点差惜敗

[ 2021年9月25日 14:20 ] 野球

-

ロッテ・レアード 初回に25号2ラン 4番の仕事に「先制した後に続くことができて良かった」

[ 2021年9月25日 14:06 ] 野球

-

大谷翔平 また四球…52年ぶり3戦10四球 ルースらに並ぶリーグタイ記録 大リーグ記録にあと1

[ 2021年9月25日 13:36 ] 野球

-

慶大が明大とドロー ドラフト候補・正木智也は中越え三塁打で今季初打点「力まず、焦らず」

[ 2021年9月25日 13:32 ] 野球

-

必見の初対決! 阪神・佐藤輝は先発出場で巨人・菅野と初対峙 久しぶりの快音出るか 巨人戦スタメン

[ 2021年9月25日 13:18 ] 野球

-

明石商が夏甲子園8強の神戸国際大付を撃破 「十八番」バント戦法冴え渡る

[ 2021年9月25日 13:15 ] 野球

-

明大は慶大と引き分ける 2失策、5暴投などミスも

[ 2021年9月25日 13:11 ] 野球

-

無念の負傷離脱も確かにつかんでいた手応え 阪神・井上広大の3年目の飛躍を願う

[ 2021年9月25日 13:11 ] 野球

-

ロッテがZOZOマリンでAEDの実証実験 普及啓発の一助に

[ 2021年9月25日 13:03 ] 野球

-

大谷翔平 第3打席は2打席連続四球 第2打席は申告敬遠…3試合13打席で9四球

[ 2021年9月25日 12:23 ] 野球

-

大産大付に川口あり 143キロ右腕が1失点完投でチームは5回戦進出

[ 2021年9月25日 12:21 ] 野球

-

現役生活の集大成を聖地に刻む 今季限りで引退の阪神・俊介が「1番・左翼」で2軍戦に先発出場

[ 2021年9月25日 12:15 ] 野球

-

興国 府大会4回戦で敗れ、選抜出場の夢が絶望的に 喜多監督「もう一度、夏に向けて頑張ります」

[ 2021年9月25日 12:09 ] 野球

-

【25日の公示】日本ハム・上沢、DeNAはシャッケルを抹消

[ 2021年9月25日 12:00 ] 野球

-

大谷翔平 第2打席は今季16度目申告敬遠 ここ3試合で四球8個目 スタンドからは大ブーイング

[ 2021年9月25日 11:45 ] 野球

-

エンゼルス指揮官 2日間で7四球の大谷を評価「気に入っている。出塁すれば得点で貢献」

[ 2021年9月25日 10:56 ] 野球

-

東北福祉大の154キロ右腕・椋木蓮が快投 スカウト「徹夜で悩む」「1位ある」

[ 2021年9月25日 10:52 ] 野球

-

履正社・岡田龍生監督 東洋大姫路の次期監督最有力候補に浮上 藤田監督は来年3月末で退任

[ 2021年9月25日 10:00 ] 野球

-

オリックス山岡が下した重い決断 常勝チームへ…欠かせない“万全”背番号19の存在

[ 2021年9月25日 09:00 ] 野球

-

偉大な先輩の背中を追って 専大松戸の新エース・鈴木良麻が誓う雪辱

[ 2021年9月25日 08:36 ] 野球

-

ダイヤの原石だったオリックス・西浦 忘れられないサンドバックを蹴る轟音 本当に病気が憎い

[ 2021年9月25日 08:00 ] 野球

-

赤星憲広氏 阪神、巨人ともに「もったいない走塁」で白星逃す 千金打サンズもガッツポーズが早かった

[ 2021年9月25日 08:00 ] 野球

-

【内田雅也の追球】脂汗がにじんだ「夏」の激闘 阪神の「挑戦」「全員野球」が呼んだドロー

[ 2021年9月25日 08:00 ] 野球

-

【隠しマイク】日本ハム・栗山監督「行くぞっ!あと300試合!」

[ 2021年9月25日 05:45 ] 野球

-

ヤクルト7連勝の裏に“高津マジック”あり シーズンを通して光る投手陣のマネジメント

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・村上 自分超え37号&98打点 “2冠”の巨人・岡本和をピタリ追走

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

神部美咲 始球式で“コロコロ”投球に「残念。でも楽しかったから100点です!」

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

中日・大野雄 6回3失点も5年ぶり10敗 村上の一発を反省「長打は避けなければいけなかった」

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

楽天・則本 マー君超えの7度目10勝 3年ぶり大台 ワインドアップに戻し躍動

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

楽天・山崎剛 好守締め 難しい打球をスライディングキャッチ、素早く送球

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

オリックス・吉田正「違和感なく打席入れた」 左太もも裏痛から実戦復帰し1安打1得点

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

オリックス・西浦 22歳で引退 難病克服へリハビリ続けたが…ドラ6位入団、通算128試合出場

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

オリックス・杉本 リーグ単独トップの特大28号2ランも空砲…あと1点届かず

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

オリックス・宮城 20歳になって4試合勝ちなし… 6回4失点でホーム初黒星「申し訳ない」

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

西武・田村 プロ5年目“無印男”涙の1勝 勝ちも負けもセーブもホールドもなし

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

西武・おかわり 秋山幸二超え438号 歴代単独15位

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

ロッテ痛恨暴投で3連敗も光明 唐川復活、藤原31打席ぶり安打

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・朗希 腰の張りで登板せず1日で抹消 井口監督「また10日間で状態を上げて」

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

巨人・岡本 キング38号も空砲…3ランは球団最多タイとなる9本目

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

巨人・丸 原監督の打撃指導効果だ!19戦ぶり一発「流れに乗れてよかった」

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

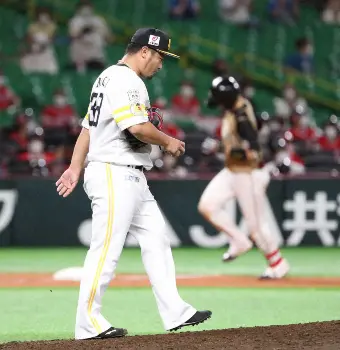

巨人・ビエイラ 右肘違和感から復帰も制球定まらず…同点許す

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

阪神・中野 サヨナラ負け危機救った「神バックホーム」 敵将も脱帽「スーパープレー」でドロー

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

阪神・佐藤輝 66年ぶり“屈辱” セ新人野手ワースト42打席連続無安打 球団野手ワースト記録も更新

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

阪神救援陣踏ん張った! 6回以降5投手が執念の零封リレー 3番手・及川「絶対に0点で抑えたかった」

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

阪神2軍 執念逆転で3年ぶり優勝 10勝村上が投手MVP!野手では栄枝&長坂 残すは兄弟Vだ!

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

キャンプ初日に誓った「優勝」 阪神・平田2軍監督 虎党の前で、有言実行「恩返し」の勝利

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

今季の虎は9回に強いんや! 両リーグ最多47点目で執念ドロー 糸原四球→植田二盗→サンズが決めた

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・上沢 3年ぶり感謝の10勝「家族や支えてくれた裏方さんのおかげ」

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

日本ハムのR・ロドリゲス「ヤチパワー!」で4号 バット選びは“アミーゴ”谷内に相談

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・近藤&清水 終盤に効果的な2発

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク モイネロが…森が…まさか痛恨被弾 反撃信じ勝利の方程式投入も裏目

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

広島・坂倉 執念V打!主砲・誠也が四球で歩いた直後に5番が発奮「ここから頑張って粘りたい」

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

広島・小園 初の5安打で、9イニングでの球団記録に並ぶ 間もなく規定打席「厳しいけど3割目指したい」

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

広島・島内“164キロ”計測!? 佐々岡監督も半信半疑ながら「自己最速157キロを出してる実績ある」

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

DeNA・宮国 投手の大瀬良に安打許しリズム崩れた 5回5失点で初黒星

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

DeNA・東が1軍合流「多くの方々に無事に投げている姿を」 28日の先発濃厚

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

JR東日本・西田 公式戦初の完投勝利 2度の手術乗り越えて熱投96球「自信になった」

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

セガサミー ドラフト候補の北川 バント安打で追加点演出 小技で能力の高さアピール

[ 2021年9月25日 05:30 ] 野球

-

逃げるなら、盗む――「2日で7四球」でも大谷には足がある 連敗止める二盗→決勝ホーム

[ 2021年9月25日 02:30 ] 野球

-

大谷の27日先発決定 残り登板数+1? マドン監督「可能性ある。まだ決めていない」

[ 2021年9月25日 02:30 ] 野球

-

パドレス・ダル 好投も勝敗つかず 降板直後に救援投手が逆転被弾 メジャー80勝お預け

[ 2021年9月25日 02:30 ] 野球

-

マリナーズ雄星乱調3回3失点KO 1カ月半以上も白星遠く…「自分の仕事ができていない」

[ 2021年9月25日 02:30 ] 野球

-

19歳・結城が現役引退 16歳でマイナー契約も右肘痛に悩まされ決断

[ 2021年9月25日 02:30 ] 野球