気がつけば40年(14)電撃的な西武監督解任劇 「球界の寝業師」は夕刊紙を手に迫った

Photo By スポニチ

【永瀬郷太郎のGOOD LUCK!】1985年11月8日、巨人の秋季キャンプを取材するため宮崎に着いた直後だった。デスクに連絡の電話を入れると「すぐ帰ってこい」と言う。西武・広岡達朗監督が辞めることになったらしい。

西武は阪神との日本シリーズを終えたばかり。広岡監督は5年契約をあと1年残していた。阪神には2勝4敗で敗れたが、4年間で3度のリーグ優勝、2度の日本一と申し分ない成績を残している。何が起きたのか。

この日、東京・東池袋のサンシャインシティビル54階の球団事務所で行われた電撃発表。戸田博之球団社長、根本陸夫管理部長とともに会見の席についた広岡監督は淡々と口を開いた。

「健康上やり切る自信がないので、わがままを言いましたが、球団から許可が出ました。自分としてはこういう体で悔いのない4年間でした」

健康上の理由で辞任というわけだ。確かにこの年、広岡監督は持病の痛風が悪化し、リーグ優勝を決めた10月9日の近鉄戦(藤井寺)にいなかった。監督不在の胴上げ。長野県の諏訪長生館で療養していたのである。

しかし、日本シリーズの采配は振るったわけで、自分から辞めるつもりはなかった。シリーズ終了5日後の7日、発表の前日だ。球団に呼ばれて球団事務所を訪れると、根本部長が夕刊紙を手にして待っていた。

「おまえが書かせたんだろ。説明してくれ」

その夕刊紙には、広岡監督が球団に編成権を要求して、認められない場合は辞める、という内容の記事が掲載されていた。

フロントに不満を持っていたのは事実だ。大砲獲得を要求していて、メジャー通算338本塁打のドン・ベイラーが獲れたのに寸前でストップ。前年、日本ハムから江夏豊を譲り受けた際、交換要員として柴田保光と木村広の2人を出したのも気に入らなかった。だが、自分から書かせた覚えはない。

「根本さん、いつも“夕刊紙なんか信用するな”と言ってる人がなんですか。私より夕刊紙を信用するんですか」

そう言っても根本部長は納得しない。そんなに自分を追い出したいのか。そう思うと嫌になって「僕が辞めてあげましょうか?」と言ったら「おお、辞めてくれるか」。これで辞任が決まった。「球界の寝業師」の挑発にまんまと乗った形。事実上の解任である。

宮崎から呼び戻されたの私のミッションは後任候補として名前が挙がった田淵幸一氏の密着マークだった。前年引退しスポニチ評論家になった田淵氏の元には実際に球団関係者から「(復帰が)早まるかもしれない」という連絡が入っていた。

連日、田淵氏のそばにいたが、球団から正式なオファーはなかった。6球団が競合した清原和博(PL学園)の交渉権を獲得したドラフト会議を挟んで広岡解任から3週間がたった11月29日、西武が監督就任を要請したのは森昌彦(のちに祇晶)氏だった。

広岡政権で唯一優勝を逃した1984年に責任を取る形で退団したが、1982年から3年間、監督の懐刀だった元コーチである。「広岡と一緒にやっていたのがいるだろう」。堤義明オーナーの鶴の一声で決まった。

森監督は1986年から9年間にわたって指揮を執り、チームを8度のリーグ優勝、6度の日本一に導いた。堤オーナーの慧眼である。

広岡監督時代から通算すると13年間で11度のリーグ優勝、8度の日本一。「広岡―森時代」でくくれば、西武のこの13年間は巨人V9時代に匹敵するほどの黄金期だった。

広岡監督と森コーチがタッグを組んだ日本シリーズは1978年のヤクルト、1982~3年の西武と3戦3勝。一度も負けたことがない。勝つために何をすべきかを極め時に大胆な策を取る広岡氏と常に最悪を想定して周到な準備をする森氏。私の知る限り日本プロ野球最強コンビである。

そんな2人の間に亀裂が入ったのは1984年。野球以外のことが原因だった。それ以来、一度も顔を合わせていない。2人の頑なな心を溶かす寝業師はいないのだろうか。(特別編集委員)

◆永瀬 郷太郎(ながせ・ごうたろう)1955年9月生まれの64歳。岡山市出身。80年スポーツニッポン新聞東京本社入社。82年から野球担当記者を続けている。還暦イヤーから学生時代の仲間とバンドをやっているが、今年はコロナ禍でライブの予定が立っていない。

2020年9月4日のニュース

-

ソフトB アラサー左腕・渡辺雄 無失点デビュー「落ち着いて自分の投球できた」

[ 2020年9月4日 23:04 ] 野球

-

【5日MLB見どころ】ダルビッシュ 7勝目懸け先発、雄星2勝目なるか 平野が抑えも

[ 2020年9月4日 23:00 ] 野球

-

日本ハム 相手上回る11安打も13残塁、栗山監督「何とかしたかった」中田23号も空砲

[ 2020年9月4日 22:57 ] 野球

-

広島―DeNA戦は両軍合わせて33安打24点 5時間近い熱戦の末にお疲れドロー決着

[ 2020年9月4日 22:54 ] 野球

-

阪神・西勇 12年目で巨人戦初勝利「負けられない戦い」

[ 2020年9月4日 22:16 ] 野球

-

巨人・岡本 追撃2点打でリーグトップの55打点、連続試合安打も10に

[ 2020年9月4日 22:10 ] 野球

-

ソフトB ロッテとの首位攻防3連戦初戦落とす…グラシアル2発もリリーフ陣崩れ逆転負け

[ 2020年9月4日 21:58 ] 野球

-

ロッテ・石川 2年ぶり3度目の6連勝!7回3安打2失点の好投で首位ソフトB撃破

[ 2020年9月4日 21:56 ] 野球

-

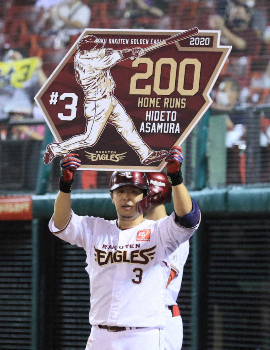

楽天・浅村 通算200号が決勝弾「うれしかった」、黒川は初打席初打点「初球からいこうと思ってました」

[ 2020年9月4日 21:53 ] 野球

-

DeNA・山崎 プロ6年目初めてマツダスタジアムで失点 7回から1イニング3失点

[ 2020年9月4日 21:26 ] 野球

-

楽天 浅村の通算200号となる2打席連続弾で競り勝つ!先発の則本昂緊急降板も継投でしのぎ切る

[ 2020年9月4日 21:25 ] 野球

-

巨人、追い上げ及ばず連勝5でストップ 先発・戸郷6回途中5失点KO

[ 2020年9月4日 21:09 ] 野球

-

阪神・西勇 8回途中4失点

[ 2020年9月4日 20:46 ] 野球

-

楽天・浅村、2打席連続弾でプロ通算200号達成!史上108人目「素直にうれしいです」

[ 2020年9月4日 20:26 ] 野球

-

新庄以来!阪神・小幡が快挙

[ 2020年9月4日 20:24 ] 野球

-

巨人・戸郷、6回途中5失点KO…“好相性”虎打線に2発被弾「精度を高めなければ」

[ 2020年9月4日 20:07 ] 野球

-

阪神・サンズ チャンスでまた本塁打 チームトップ15号

[ 2020年9月4日 19:59 ] 野球

-

自力V消滅阻止に燃える広島、やられたらやり返す!3回に一挙5失点も4回に一挙5点取って同点!

[ 2020年9月4日 19:58 ] 野球

-

楽天・則本昂が緊急降板 3回5安打2失点、ベンチ裏で転倒し右手切る

[ 2020年9月4日 19:23 ] 野球

-

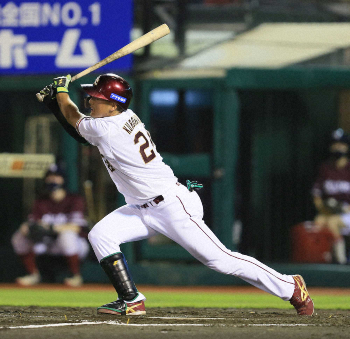

楽天の高卒ルーキー黒川 プロ初出場&初打席で初打点!オリックス山岡から犠飛

[ 2020年9月4日 19:19 ] 野球

-

広島・森下がプロ最短3回5失点KO 無死満塁からソトに走者一掃2ベース打たれる

[ 2020年9月4日 19:14 ] 野球

-

阪神・大山 14号先制アーチ 自己最多に早くも並ぶ

[ 2020年9月4日 18:44 ] 野球

-

近大・佐藤がプロ志望届提出 全日本大学野球連盟公示

[ 2020年9月4日 18:33 ] 野球

-

【ファーム情報】日本ハム・北浦 6回無失点で無傷4勝目、巨人・野上が4回無失点好投

[ 2020年9月4日 18:02 ] 野球

-

球児に贈った「甲子園の土キーホルダー」がフリマ出品、5000~1万円の値

[ 2020年9月4日 17:49 ] 野球

-

【5日の予告先発】阪神・藤浪VS巨人・今村、ソフトバンク・武田VSロッテ・美馬

[ 2020年9月4日 17:48 ] 野球

-

ロッテ・佐々木朗 40メートルまで伸ばしキャッチボール 徐々に強度上げる

[ 2020年9月4日 17:21 ] 野球

-

首位・巨人対2位・阪神 スタメン発表 西勇と戸郷の投げ合い

[ 2020年9月4日 17:20 ] 野球

-

ヤクルト 四国IL香川・歳内を獲得、6日に正式契約と会見

[ 2020年9月4日 17:18 ] 野球

-

ロッテの守護神・益田に首位攻防3連戦も期待!500試合登板グッズ発売へ

[ 2020年9月4日 17:03 ] 野球

-

阪神・藤浪 1227日ぶり甲子園星へ「まず1個勝てるように」

[ 2020年9月4日 16:30 ] 野球

-

北別府さん、K・ジョンソンびいきの愛妻がTV前で叫んだ「まだまだ頑張りんちゃいよ」夫婦でエール

[ 2020年9月4日 16:24 ] 野球

-

【4日の公示】ソフトバンク・渡辺雄、楽天・黒川を登録

[ 2020年9月4日 16:11 ] 野球

-

広島、K・ジョンソンを今季2度目の登録抹消 開幕から10戦勝ちなし、助っ人ワーストタイ開幕7連敗

[ 2020年9月4日 16:09 ] 野球

-

阪神・糸原 爆速で1軍復帰「全ての方々に感謝」

[ 2020年9月4日 16:02 ] 野球

-

京都先端科学大 今秋ドラフト候補・喜多は2安打、吉村は1安打

[ 2020年9月4日 15:59 ] 野球

-

【4日プロ野球見どころ】巨人6連勝なるか、先発・戸郷は今季阪神戦2戦2勝

[ 2020年9月4日 15:35 ] 野球

-

パ・リーグマーケティングが「動画クリエイター選手権」開催、審査員に森本稀哲氏ら

[ 2020年9月4日 15:33 ] 野球

-

大谷 3打数1安打で打率・189、苦しむ姿にトラウト「若い選手なら誰でも経験する」

[ 2020年9月4日 15:25 ] 野球

-

堀内さん「パットンをかばうわけじゃないけど」“ラミレス采配”を疑問視

[ 2020年9月4日 15:16 ] 野球

-

阪神・能見は大事に至らず 試合前練習で遠投などのメニュー消化

[ 2020年9月4日 15:10 ] 野球

-

大谷、打席でフォーム試行錯誤 俊足を生かし内野安打

[ 2020年9月4日 11:42 ] 野球

-

大谷翔平 猛アピールでチャレンジ成功、俊足生かし内野安打!3の1で打率・189 チーム連敗ストップ

[ 2020年9月4日 10:52 ] 野球

-

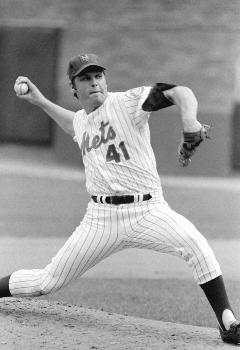

故トム・シーバー氏に捧ぐ「ミラクル」 メッツがヤンキースに劇的なサヨナラ勝ち

[ 2020年9月4日 10:25 ] 野球

-

大谷翔平 2試合ぶり安打マーク!7回に俊足生かし内野安打

[ 2020年9月4日 10:18 ] 野球

-

ソフトバンク “金曜日の戦い”が順位を左右することに!?

[ 2020年9月4日 09:00 ] 野球

-

【内田雅也の追球】「幸運」引き寄せた好守 阪神「奇跡」に必要な、予期せぬことへの備え

[ 2020年9月4日 08:00 ] 野球

-

気がつけば40年(14)電撃的な西武監督解任劇 「球界の寝業師」は夕刊紙を手に迫った

[ 2020年9月4日 08:00 ] 野球

-

関本賢太郎氏 阪神・木浪は“安全”取らず勝負の併殺完成 好判断で勝利呼び込んだ

[ 2020年9月4日 07:10 ] 野球

-

ダルビッシュ サイ・ヤング賞なるか 海を渡り9年目、日本人初の偉業へ

[ 2020年9月4日 06:00 ] 野球

-

ラミレス監督“奇策”がネットで話題 先発パットン9失点KOに「ギャンブル采配」「信じがたい」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

ラミレス監督“炎上”ブルペンデー大失敗で2回までに13失点…ファン怒声「どうなってんだよ!!」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

巨人・松原 プロ1号!大の“ベイ党”が10点着火特大3ラン 原監督も称賛「偶然でなく必然」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

巨人・松原 3兄弟が「個人事業主」 背景に父の存在

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

巨人 岡本13戦ぶり弾&坂本1イニング2安打 序盤大量リードで4回までに主力下げた

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト まさかの逆転負け…マクガフ無人一塁“けん制”に高津監督あ然「本人に聞いて」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

阪神“これぞラッキー7” ヤクルト・マクガフの草野球なみ珍プレーで決勝点 巨人4連戦に勝ち運?

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

阪神・糸原 “正念場”の巨人4連戦で1軍昇格 2軍戦フル出場で矢野監督ゴーサイン

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

阪神・青柳 7回途中で無念の降板「厳しい形でリリーフにつなぎ悔しい」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

阪神・岩崎 プロ初セーブで球児の偉大さ痛感「思った以上にいろんなもの背負ってた」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

“勝ち運”の阪神・岩貞 登板4試合ではやくも3勝目 先発では2勝止まり「ちょっと複雑」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

山田哲人 国内FA権取得 ヤクルトに感謝「自分は恵まれている」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

中日・福谷 悔し涙の勝利投手 初完封目前の8回2死で降板「完投いけると思ったので」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

中日・福田 昇格即日1打席目で決勝2ラン 2安打3打点の活躍「復帰最初の試合は大事」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

広島 K・ジョンソン 7連敗は球団助っ人初の屈辱 「初回」と「制球力」の課題修正できず

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

広島・大盛 初先発に応える中前打「思い切ってやってこい、ということだと思った」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

広島・坂倉 今季初3番で3安打も攻守で“反省” K・ジョンソンの新女房役として悔い

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

さすがショートスターター“申し子”だ!日本ハム 加藤5回ノーノーから0封リレーで快勝

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

日本ハム“栗山流”昨季から 査定も整備されショートスターターには「一日の長」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・中田 “苦手”松井から適時打&犠飛 4年ぶり盗塁にも成功「思い出に残る」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

楽天 小深田打だけ…日本ハム投手陣に手も足も出ず 2敗目の松井は反省「技術不足」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

ソフトB 松田宣&甲斐が連弾!“パNo.1重量打線”本領発揮で鮮やか逆転勝ち

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

オリックス・増井 1440日ぶり先発も白星スルリ 今後に期待の5回2失点

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・ドラ2都志也 捕手で1勝!待望のプロ1号に大喜び「記念球は祖父の仏壇に」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・マーティン 今季2度目の1試合2発 連敗ストップに貢献

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

西武・平井 2度目先発で5回被弾悔やむ「調子は悪くなかった」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

西武・中村を登録抹消 死球受け右手首痛 当面治療に専念

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

法大・高田 最速155キロを計測 1回無安打無失点で今秋ドラフトに向け猛アピール

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

国学院大・小川 先制点につなぐ三塁打に手応え「だいぶ飛ぶようになった」

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

創価大・萩原 プロ8球団スカウトを前に活躍 5打数2安打1打点で攻守に高い評価

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

日通 Hondaに逆転サヨナラ勝ち 相馬好投 阪神スカウト高評価

[ 2020年9月4日 05:30 ] 野球

-

巨人・松原がプロ初本塁打 兄「ロングアイランド」松原侑潔「これを機にバーターのお仕事が増える事を

[ 2020年9月4日 05:00 ] 野球

-

レッズ秋山 打って走ってサヨナラ生還 今季初の1試合2得点

[ 2020年9月4日 02:30 ] 野球

-

レイズ筒香 代打出場で意地の右前打 チームはヤンキースに勝ち越し

[ 2020年9月4日 02:30 ] 野球

-

エンゼルス大谷 メジャー初“1番” 無安打で終わるも2四球選ぶ

[ 2020年9月4日 02:30 ] 野球

-

311勝トム・シーバー氏がコロナ死 サイ・ヤング賞3度受賞「ミラクル・メッツ」の象徴

[ 2020年9月4日 02:30 ] 野球

-

ヤンキース チャプマン 異議申し立て「故意ではない」

[ 2020年9月4日 02:30 ] 野球