【内田雅也の追球】思わぬ展開で阪神が得た<ゲームの力> 楽勝ムードが接戦 熱気に溶かされた集中力

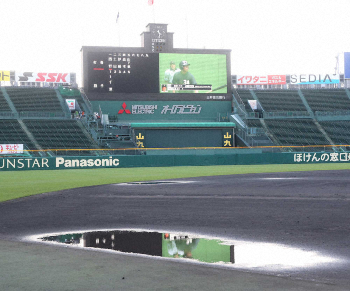

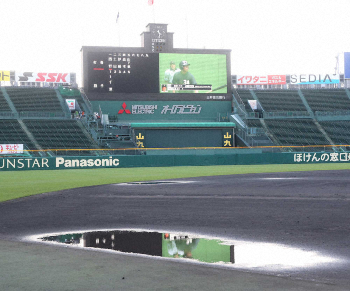

セ・リーグ 阪神6―5広島 ( 2020年8月29日 マツダ )

Photo By スポニチ

1973(昭和48)年は阪神、巨人が最後の最後まで優勝を争ったシーズンである。ともに最終戦の直接対決で「勝った方が優勝」の大一番を戦った。阪神は敗れ、巨人は9連覇を達成する。

激闘のシーズンを象徴する試合の一つが10月11日の後楽園だった。阪神は巨人のエース・堀内恒夫を打ち込み、2回で7―0とリード。だが、前日4イニングに続く連投の先発・江夏豊が4失点し、4回途中で降板。その後、7―9→9―9→10―9→10―10で引き分けた。当時の紙面で本紙評論家・鶴岡一人が<どえらい試合>と両チームの奮闘をたたえている。

この夜の阪神も3回で5―0と大量リード。広島のエース・大瀬良大地をKOしていた。あの10―10と同じような展開だった。

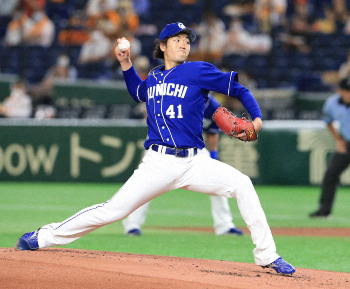

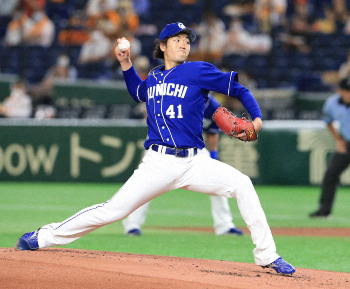

だが、先発・藤浪晋太郎は「あと1死」で勝利投手になれなかった。4回裏は1点を失い、なお2死満塁。5回裏は3点を失い1点差。再び2死満塁とし、監督・矢野燿大は交代を告げた。辛抱も限界だったろう。

前日に続き、将棋の十五世名人、大山康晴の警句を引きたい。勝負師としての大山の言葉は金言である。

1965(昭和40)年、巨人―南海(現ソフトバンク)の日本シリーズで本紙に観戦記を書いている。10月31日の第2戦(大阪球場)で、南海は4―0とリードしながら、逆転で敗れた。

<7回、先頭の王を凡打に打ちとった時、スタンカの顔にはホッとした陰がはっきりとうかがえた>と目は鋭い。<これで勝てたと思ったのではなかろうか>。直後、長嶋茂雄に与えた四球から同点とされ、延長で敗れるのである。

藤浪の失点にも4、5回の5四死球がからんでいた。その顔に当時のジョー・スタンカのように「ホッとした陰」が見えたかどうかは分からない。藤浪は表情豊かに、よく笑い、よく悔しがった。感情を表に出していた。

大山は将棋に置き換え<自分の優勢を意識したときが危ない>と解説する。<相手は挽回するために死に物狂いになってくる。少し挽回されると、不利になったように錯覚してしまう。そうしてあわてる。逆転劇はここに生まれる>。

藤浪に油断はなかったろうが、逆転される心理状態ではなかったか。

ただし、この夜の阪神は勝ったのだ。思わぬ僅差の展開となったが、中盤以降に見せた集中力は見事だった。殊勲者は1点リードを守った救援陣や再三好守の遊撃手・木浪聖也である。そしてダメ押しの貴重な一発の近本光司だろう。近本の一撃は球団創設85年目の通算9万本目という節目の安打でもあった。

あの10―10を当時週刊誌記者で、阪神のお家騒動を追っていた(追わされていた)山際淳司が取材している。後に『最後の夏 一九七三年巨人・阪神戦放浪記』(マガジンハウス)を書いた。

<内紛を伝えられていたタイガースにしても、これほどのゲームのなかでは、あらゆる問題が消えてしまう。瑣末(さまつ)な問題などゲームの熱気に溶かされてしまう>。それは<ゲームの力>だと書いている。

今の阪神に内紛などない。ただし、楽勝ムードが接戦となったおかげで、選手たちは試合に没入していたのは確かだ。

9回裏2死、松山竜平のファウルに飛び込んだ大山悠輔を見れば分かる。結果は捕れなかったが、あの小飛球に精いっぱい体を伸ばしてダイブした姿勢は集中力の結晶であった。

藤浪をはじめ、むろん反省点はあるが、選手たちは熱気に溶かされていたのだ。思わぬ激闘で<ゲームの力>を得たのは今後に向けての収穫だとみている。=敬称略=(編集委員)

2020年8月30日のニュース

-

アスレチックス 関係者がコロナ感染 アストロズ戦が延期に

[ 2020年8月31日 00:04 ] 野球

-

DeNA 9月1日から首位・巨人と3連戦「集中して戦っていきたい」力込める指揮官

[ 2020年8月30日 22:40 ] 野球

-

合同練習会でNPB審判員2人が「ストライク!」、ともに21歳「今できる最高の仕事をしよう」

[ 2020年8月30日 22:36 ] 野球

-

学法石川、ライバル光南下し県南支部予選制す 権守が3ラン含む3安打「シャープなスイング心掛けた」

[ 2020年8月30日 22:32 ] 野球

-

DeNA 小川へのリベンジならず、3連勝でストップ ラミレス監督「打線がかみ合わなかった」

[ 2020年8月30日 22:28 ] 野球

-

広島、延長戦8試合目もいまだ白星なし 菊池涼の起死回生3ランで同点も守護神フランスアが2失点

[ 2020年8月30日 21:57 ] 野球

-

阪神・大山の決勝打で7月29日以来の貯金1

[ 2020年8月30日 21:43 ] 野球

-

阪神・近本 球団9位タイとなる月間38安打 今岡、金本の記録に並ぶ

[ 2020年8月30日 21:39 ] 野球

-

阪神・大山が延長10回にフランスアから勝ち越しタイムリー

[ 2020年8月30日 21:37 ] 野球

-

ヤクルト 連敗5でストップ!小川7勝目&山田哲は満塁弾など4安打5打点

[ 2020年8月30日 21:20 ] 野球

-

広島―阪神は互いに譲らず 阪神は今季4度目の延長戦へ

[ 2020年8月30日 21:17 ] 野球

-

楽天が勝利まであと1球からまさかの逆転負け「魔の日曜日」は5連敗

[ 2020年8月30日 21:07 ] 野球

-

【MLB31日見どころ】マエケン 自己最長タイ5連勝へ先発、2時10分プレーボール

[ 2020年8月30日 21:00 ] 野球

-

西武・メヒア 9回2死、崖っぷちから値千金逆転3ラン!「自分の仕事ができた」

[ 2020年8月30日 21:00 ] 野球

-

4度目のエスコバー対決 今度も“投”に軍配、154キロ直球で右飛

[ 2020年8月30日 20:49 ] 野球

-

阪神・岩崎 逆転のピンチ招くも無失点でしのぐ サヨナラ打献上の上本にリベンジ

[ 2020年8月30日 20:37 ] 野球

-

広島・菊池涼が起死回生の同点3ラン!3連戦初戦に続いて2発目、2日前は上本涙の一打でサヨナラ勝ち

[ 2020年8月30日 20:31 ] 野球

-

阪神・秋山 6回3失点で3戦連続白星お預け 一発に泣く

[ 2020年8月30日 20:15 ] 野球

-

合同練習会シート打撃 “謎の大学生”がドラフト候補から快打、正体は補助役 アピール成功

[ 2020年8月30日 20:11 ] 野球

-

阪神・秋山 痛恨の被弾…同点に追いつかれる

[ 2020年8月30日 19:54 ] 野球

-

合同練習会 西日本会場が終了、楽天・後関スカウト部長が12球団を代表して総括

[ 2020年8月30日 19:36 ] 野球

-

DeNA・阪口 2回5失点KO、プロ初勝利またもお預け 山田哲に満塁弾浴びる「申し訳ない」

[ 2020年8月30日 19:33 ] 野球

-

合同練習会シート打撃 松阪商の右腕・松山が好投「球は走っていた」

[ 2020年8月30日 18:46 ] 野球

-

DeNA 初回にヤクルト・小川から安打 前回対戦でノーノー喫する

[ 2020年8月30日 18:39 ] 野球

-

巨人が今季初の貯金14…原監督、9月の13連戦に「選手は与えられた役割を全うしてくれればそれでいい」

[ 2020年8月30日 18:33 ] 野球

-

日本ハム 逆転負けで4連敗、5割切る 栗山監督「これからだよね。今日負けたのが悔しい」

[ 2020年8月30日 18:24 ] 野球

-

阪神 “得点圏の鬼”サンズの12号3ランで先制

[ 2020年8月30日 18:20 ] 野球

-

中日 9回1死満塁の逆転機に大島併殺打でゲームセット、かばう与田監督「これはしょうがない」

[ 2020年8月30日 18:14 ] 野球

-

巨人・丸 今年も8月30日!ジャスト1年ぶり4安打「シーズン序盤から足をひっぱりまくっていたので」

[ 2020年8月30日 18:03 ] 野球

-

阪神 秋山が5連勝目指して先発 広島戦は今季4度目の登板

[ 2020年8月30日 17:30 ] 野球

-

【ファーム情報】中日完封リレー 根尾が決勝弾、楽天・岸 先発で4回無失点

[ 2020年8月30日 17:24 ] 野球

-

巨人、今季初の貯金14!初回一挙5安打3点先制パンチで逃げ切り勝ち 中日わずか4安打

[ 2020年8月30日 17:21 ] 野球

-

中日 打線振るわず競り負け、またも「あと1本」出ず2カード連続負け越し

[ 2020年8月30日 17:21 ] 野球

-

合同練習会シート打撃 金沢龍谷・加藤、146キロ計測も2安打2四球「全国の相手に課題見つかった」

[ 2020年8月30日 16:57 ] 野球

-

中日・勝野 初回3失点も立ち直り6回で降板「なんとか粘ることができました」

[ 2020年8月30日 16:51 ] 野球

-

ロッテ 相性抜群のオリックスに零敗、ミス続出に井口監督「こういう展開になってしまう」

[ 2020年8月30日 16:05 ] 野球

-

2月に支配下復帰した楽天・下妻が今季初めて1軍昇格

[ 2020年8月30日 15:55 ] 野球

-

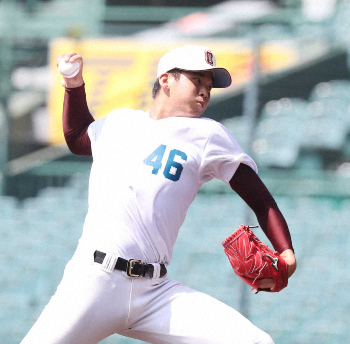

近大のドラフト候補・佐藤 OP戦で豪快2ラン、体勢崩されてもパワー見せつけた

[ 2020年8月30日 15:48 ] 野球

-

巨人 戸郷同期の20歳・直江、3回までパーフェクトも“鬼門”4回に降板 プロ初勝利は持ち越し

[ 2020年8月30日 15:33 ] 野球

-

オリックス・ジョーンズが5回に10号3ラン 連敗脱出へリード広げる

[ 2020年8月30日 15:24 ] 野球

-

阪神2軍 才木が昨年5月19日以来の公式戦先発で5回1失点と好投

[ 2020年8月30日 15:19 ] 野球

-

ロッテ・中村稔 5回7安打5失点で降板「悔しい」中盤崩れ、特大3ラン被弾

[ 2020年8月30日 15:15 ] 野球

-

ロッテ・安田 20打席ぶり安打、苦しむ4番が25日以来の快音

[ 2020年8月30日 15:11 ] 野球

-

DeNA宮崎、スタメン外れる ラミレス監督「状況によって代打などで」

[ 2020年8月30日 14:59 ] 野球

-

巨人 20歳・直江が3回までパーフェクト! 戸郷同期のヤングG、プロ初勝利へハツラツ!

[ 2020年8月30日 14:58 ] 野球

-

阪神から移籍のオリ・飯田がいきなり古巣戦に登板し“恩返し”

[ 2020年8月30日 14:48 ] 野球

-

首位・巨人が初回3点先取! 20歳・直江プロ初勝利へ“お兄ちゃんたち”がバットで強力援護

[ 2020年8月30日 14:35 ] 野球

-

大谷翔平 5打数無安打3三振で2打点 打率は・178、チームは3連勝

[ 2020年8月30日 14:07 ] 野球

-

合同練習会シート打撃 神村学園・桑原が148キロ計測「納得のピッチングできた」

[ 2020年8月30日 13:59 ] 野球

-

合同練習会シート打撃 広島商・寺本外野手が2本の二塁打「良いアピールできた」

[ 2020年8月30日 13:46 ] 野球

-

【レッズ秋山と一問一答】ダルから日米通じて初安打「記憶に残る1本」

[ 2020年8月30日 12:44 ] 野球

-

阪神・才木 オリックス・本田が先発 ウエスタンスタメン

[ 2020年8月30日 12:31 ] 野球

-

ダルビッシュ メジャー初対決の秋山に右前打され「納得できる球 完ぺきにしっかり打たれた」

[ 2020年8月30日 12:24 ] 野球

-

合同練習会シート打撃 福岡大大濠の山下が最速150キロで3三振 聖地初マウンドに「とても感動」

[ 2020年8月30日 12:09 ] 野球

-

【30日の公示】中日、浜田達を抹消し勝野を登録

[ 2020年8月30日 12:05 ] 野球

-

合同練習会シート打撃 金沢龍谷の加藤が146キロ計測

[ 2020年8月30日 11:53 ] 野球

-

ダルビッシュ ハーラートップタイ6勝目!「投げている球がシャープ、真っ直ぐがいい感じ」

[ 2020年8月30日 11:41 ] 野球

-

合同練習会シート打撃 松山聖陵の平安山が3奪三振でアピール「持ち味出せた」

[ 2020年8月30日 11:29 ] 野球

-

【30日プロ野球見どころ】阪神・秋山、5連勝なるか オリ、阻止したい月間最多敗戦

[ 2020年8月30日 11:00 ] 野球

-

合同練習会シート打撃 福岡大大濠の山下が150キロ計測で3三振

[ 2020年8月30日 10:52 ] 野球

-

DeNA・山下幸輝「ハマのウエートキング」に進化 「無欲」の一振りがチームを救う

[ 2020年8月30日 10:00 ] 野球

-

ダルビッシュ ハーラートップタイ6勝目!6回8K無失点で6連勝、防御率1・47 チーム連敗3で止めた

[ 2020年8月30日 08:00 ] 野球

-

【内田雅也の追球】思わぬ展開で阪神が得た<ゲームの力> 楽勝ムードが接戦 熱気に溶かされた集中力

[ 2020年8月30日 08:00 ] 野球

-

カブス・ダルビッシュ 6回7安打無失点、要所締め6勝目の権利持ち降板

[ 2020年8月30日 07:50 ] 野球

-

レッズ・秋山翔吾 ダルから日米通じて初安打!9年ぶり対戦で初「H」

[ 2020年8月30日 07:37 ] 野球

-

原巨人 基本徹底「センター中心」打撃で天敵討ち!2回下位打線から4連打で体現

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

巨人・今村 自己最多126球熱投で今季2勝目 “二枚看板”以外の勝利は28日ぶり

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

巨人・モタは本拠地初安打、誕生日の北村はタイムリー 原監督「好転」

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

中日 セ最速で自力V消滅…首位・巨人と8・5差も与田監督「最後までしっかり戦う」

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・マーティン 86年落合以来の月間2桁本塁打!「パワーの源」“焼き肉の日”に逆転17号V弾

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・二木 7回1失点で今季2勝目 無四球8K「ストライク先行でいい投球」

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・福田秀 右恥骨筋損傷で登録抹消 全治1~2週間の見込み

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

オリックス 5連敗で今季ワーストの借金19 ロッテ戦の負け越しも決定

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

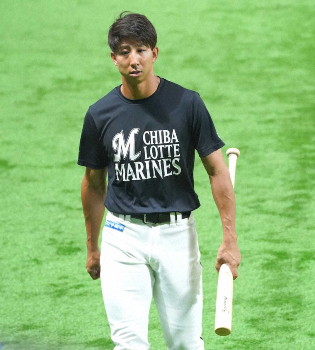

オリックス 阪神からトレード移籍の飯田が会見「最後のチャンス」

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク・ムーア 3度目登板で来日初勝利!“日本流”習得、甲斐に配球任せ5回零封

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク・松本 2番手で登板、2回無安打3奪三振の好投 工藤監督も絶賛

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

日本ハム 有原力投も4度目零敗…3連敗で勝率5割に逆戻り

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

DeNA月間最多タイ12度目2桁安打!国吉 逆転口火&好救援で3勝目

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト 5試合連続2桁被安打で今季2度目5連敗…高津監督苦言「やられすぎ」

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト 元阪神で四国ILの歳内獲得方針認める 近日中に正式契約へ

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

西武ドラ5・柘植 3日がかりの“2打席連発” 森以来球団6年ぶり

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

西武・ノリン 来日初登板初先発で初勝利!“5変化”投球フォームで幻惑

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

楽天・浅村 18号が球団通算1500号、大地は月間39安打の球団新も…勝利飾れず

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

阪神・近本 千金3号は球団通算9万安打!打った瞬間確信「しっかり振り抜けてよかった」

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

阪神・藤浪 連勝あと1死も無念の降板 矢野監督「いろいろ課題はまだある」

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

阪神・小幡 高卒2年目野手22年ぶり初打点!絶妙スクイズ&ヘッスラで内野安打2本

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

阪神 リリーフ陣で逃げ切り!岩貞 窮地救った満塁斬り

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

阪神にトレード移籍の小林が入団会見 西勇と再び同僚「いち早く連絡していただいた」

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

阪神・エドワーズ 早期昇格をアピール!実戦復帰後初の連投で1回無失点

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

阪神・糸原 フリー打撃再開!9.1にも実戦復帰

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

広島 拙守連発で流れつかめず…2回痛すぎ失策&野選で3失点 1点差惜敗4位浮上ならず

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

球児77人が憧れの甲子園で夢への挑戦!屋久島から参加の黒飛捕手「全て出し切れた」

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

高校通算60発の松阪商・阪本“快音”響かせた!「中身の濃い練習だった」

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

光泉カトリック・森本 木製バットで豪快1号 初の甲子園に「気持ちが高ぶりました」

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

大阪桐蔭・西野 OBのロッテ藤原からもらったバットで柵越え 中京大中京・中山も攻守に実力示す

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

ソフトB・城島氏 プロ志望高校生合同練習会「僕らが高校生のころからすれば凄くレベルが高い」

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

高知150キロ右腕・森木 救援で3回2安打無失点&6K「変化球をうまく使えた」

[ 2020年8月30日 05:30 ] 野球

-

南会津 28年ぶりの秋の県大会出場 渡部遥が投打に活躍

[ 2020年8月30日 05:00 ] 野球

-

エンゼルス・大谷 「ジャッキー・ロビンソン・デー」初背番「42」で1安打1盗塁

[ 2020年8月23日 02:30 ] 野球

-

レイズ・筒香 スタメンで唯一無安打 最速163キロの22歳新人に3打席凡退

[ 2020年8月23日 02:30 ] 野球

-

レッズ・秋山 16打席連続無安打

[ 2020年8月23日 02:30 ] 野球