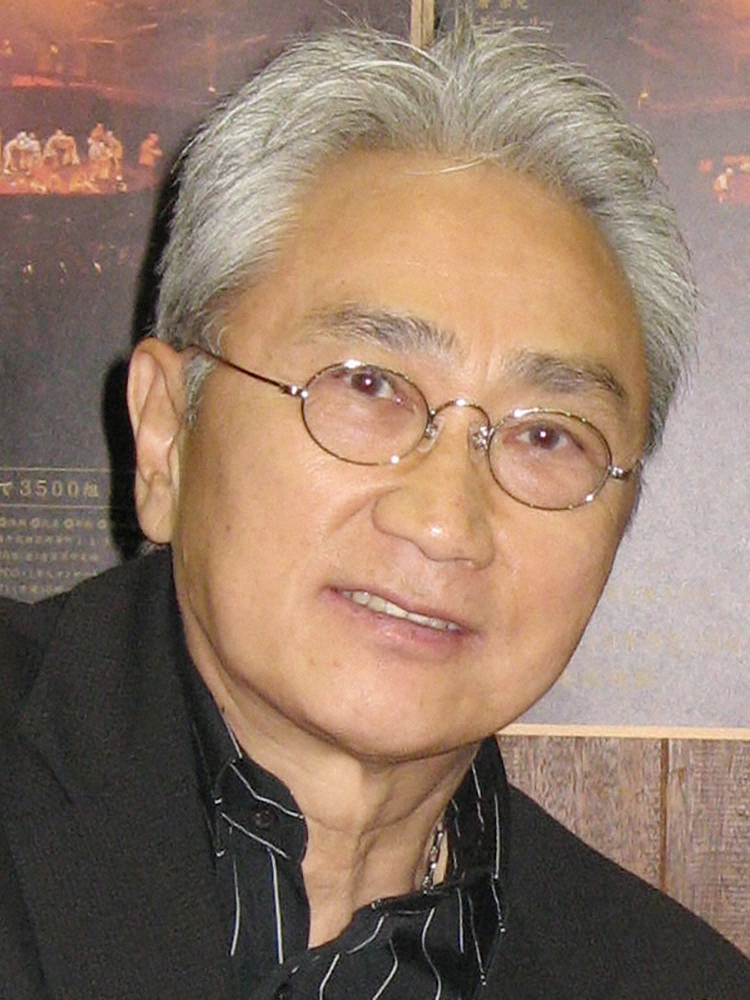

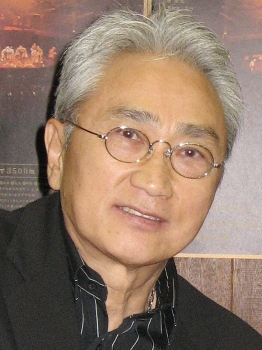

小西良太郎氏 なかにし礼さん追悼 良風美俗に一服の毒を盛った「亡郷の異邦人」

Photo By スポニチ

作詞家で直木賞作家のなかにし礼さんが82歳で他界したことをスポニチ本紙が報じてから一夜明けた26日。半世紀以上にわたる親交があった本紙OBで音楽評論家の小西良太郎氏(84)が追悼文を寄稿。「対極のライバル」だった阿久悠さん(07年死去、享年70)との秘話も交え、「亡郷の異邦人」の壮絶な生きざまをしのんだ。

日本を代表する作家、作詞家だったが、その内面は「亡郷の異邦人」だった。理由は彼の敗戦体験にある。

旧満州で生まれ、ハルビンで育った。良家の子息として過ごした夢のような日々、1945年(昭20)に日本の敗戦で暗転する。翌年9月に引き揚げ船に乗るまでの逃避行1年3カ月、彼はむごたらしい父の死をはじめ、多くの無残の死を目撃。人間の絶望や背信、狂乱を体験、人々の心の呻吟(しんぎん)を聞いた。小学校1年生でかかえたそんな甘美と辛酸の記憶が、終生、彼の仕事に影を落としていた。

高校時代に傾倒したのはクラシック音楽、大学で卒論に選んだのがレイモン・ラディゲ、シャンソン喫茶「銀巴里」に入りびたり、芦野宏、深緑夏代、金子由香利らのためにアルバイトで訳詞したシャンソンが月々十何曲。それら体験がフランスの香りがきわだつ彼の詩世界を形づくった。脚光を浴びたのは1960年代後半からのグループサウンズ・ブームが背景。日本のポップス成熟の流れを主導し、年間シングル売り上げ1500万枚、年間ベスト100曲のうち28曲を占める(1970年)時代の寵児(ちょうじ)にのし上がっている。

歌づくりの意味を本人に質問したら「世の良風美俗に一服の毒を盛るのさ」とうそぶいた。同じ時代を「怪物」と呼ばれて並走したヒットメーカー阿久悠に同じ質問をすると「狂気の伝達ですか!」と即答した。

不埒(ふらち)な言動で耽美(たんび)、退廃の詩世界を構築したなかにし。同じ少年時代に淡路島から東京、その先の外国を望見、夢みた阿久は、狂気と呼ぶほどの情熱をストイックなまでに歌世界に注入して、二人は「正対」していた。

なかにしとの付き合いは菅原洋一「知りたくないの」、阿久とは北原ミレイ「ざんげの値打ちもない」からだが、作品発表ほやほやの無名の時期。心やすく食事をし酒を飲み、相談があれば喜んで乗り、長く“普段着”の親交を重ねた。

閉口したのはライバル意識。「そんなものはない」と断言しながら、パーティーなどの2人は人混みの両極に陣取る。仕方がないから中央へ合流を促し、しばらく3人で雑談、ちょっと席を外すと2人はもう離ればなれである。そのくせちらちらとこちらの動きを目で追っている。まるで少年みたいだが男のジェラシーほど厄介なものはなかった。

「私が書いた歌はすべて昭和へのいとしさであり、恨みと憎しみだった」と語ったなかにし礼は、亡郷の民、根無し草、母国にありながらもかすかな外国人として“デラシネの恋歌”を書き続け、波乱の生涯を閉じた。明らかに大きな、一つの時代が終わった。(スポニチOB、音楽評論家)

2020年12月27日のニュース

-

有吉弘行 マー君に移籍促す!?「ゲーム下手だったら広島カープに来てもらうことになるから」も結果は

[ 2020年12月27日 23:52 ] 芸能

-

「エルフ」荒川 インスタ新機能、初代リール王に輝く 酔っ払い&しらふの表情で笑い取った

[ 2020年12月27日 23:41 ] 芸能

-

柏木由紀が初のディナーショ―開催 “しぶとかわいい”パフォで魅了

[ 2020年12月27日 23:00 ] 芸能

-

「モーニング娘。’20」の譜久村聖と横山玲奈はコロナ陰性

[ 2020年12月27日 22:57 ] 芸能

-

有吉弘行、太田プロの営業事情明かす 人気芸人は…「俺も行かねえ、劇団も行かねえ、アルコも行かねえ」

[ 2020年12月27日 22:38 ] 芸能

-

コロナ感染のSKE48福士奈央「今は体調も安定しています。しっかり療養します」と報告

[ 2020年12月27日 22:04 ] 芸能

-

SKE48福士奈央がコロナ感染 メンバー15人が濃厚接触者に該当 年内公演は全て中止

[ 2020年12月27日 20:06 ] 芸能

-

布袋寅泰 この時期に英国から単身帰国した理由を説明「自分の言葉を飲み込んで終わるのは悲しく、苦しい」

[ 2020年12月27日 19:45 ] 芸能

-

超特急が来年6月にアリーナツアー開催を発表 神奈川、神戸で

[ 2020年12月27日 19:30 ] 芸能

-

キンコン梶原、上沼との確執を真っ向否定 「えみちゃんねる」終了の原因報道に「1ミリもそんな事実ない」

[ 2020年12月27日 19:00 ] 芸能

-

「サワコの朝」来年3月終了へ 阿川佐和子がラジオで認める「夜にもならない」10年の歴史に幕

[ 2020年12月27日 18:33 ] 芸能

-

ゆりやん 風呂上がりのツヤツヤお肌披露に「山田花子さんかと思った」「風呂上がりかわいい!」

[ 2020年12月27日 18:09 ] 芸能

-

「笑点」で林家こん平さん追悼「たくさんの笑いをありがとうございました」

[ 2020年12月27日 17:51 ] 芸能

-

佐々木希 ブラックコーデ披露に「素敵 細い!!!!」「シック&カジュアル」「ブラックだとより細い」

[ 2020年12月27日 17:46 ] 芸能

-

金子恵美氏が吹っ切れた!“あの人”の騒動振り返り…「名前もやらかしたこともなぜか似ております」

[ 2020年12月27日 17:29 ] 芸能

-

田中みな実、ゲッターズ飯田に鑑定され「結婚する運気が2021年」「もしくは先にお子さんができる」

[ 2020年12月27日 16:11 ] 芸能

-

熊田曜子 JK制服で脚線美披露「後姿だけでも授業に集中できない」

[ 2020年12月27日 16:10 ] 芸能

-

石橋貴明 自身のYouTubeチャンネルに「テレビのつくり方しかできないけど、これが逆に新鮮だと」

[ 2020年12月27日 15:49 ] 芸能

-

石橋貴明 YouTubeチャンネルへのコメント「アンチこそ1番のファン。だって見てるわけですから」

[ 2020年12月27日 15:48 ] 芸能

-

ほんこん M-1司会の今田耕司にクレーム「笑い過ぎ」「冷めてまうねん」

[ 2020年12月27日 15:40 ] 芸能

-

サプライズのはずが…ざこば「新幹線で会うたわ」 ますおか、ナジャと“恩返し”旅

[ 2020年12月27日 15:00 ] 芸能

-

和田アキ子「懐かしい」 アニメ映画「スーパーマリオブラザーズ」に出演した過去

[ 2020年12月27日 14:49 ] 芸能

-

東野幸治 「お前クソか!」フワちゃんにブチギレた真意 ダイエット企画“成功”した姿に

[ 2020年12月27日 14:48 ] 芸能

-

常盤貴子 夫・長塚圭史が明かす天然エピソード「全く知らない男性の腕をつかんで」

[ 2020年12月27日 14:23 ] 芸能

-

石橋貴明 タクシー代なかった若手時代に“同棲”していたのは?「ちなみに歯ブラシを置いていました」

[ 2020年12月27日 14:14 ] 芸能

-

生島翔、装束姿で舞う「すごく楽しみ」 和と洋が織り成すレビュー「千年のたまゆら」

[ 2020年12月27日 13:40 ] 芸能

-

和田アキ子 コロナ感染拡大が止まらない現状に「かかった人が悪いんじゃない」

[ 2020年12月27日 13:34 ] 芸能

-

松本妃代、一般男性と結婚「目標を持つ者同士、時に助け合い、支え合いながら過ごしてまいりました」

[ 2020年12月27日 13:32 ] 芸能

-

宮崎謙介氏 不倫報道から1カ月「毎日が反省」も 妻・金子氏チクリ「まだチャラチャラしてる匂いが」

[ 2020年12月27日 13:17 ] 芸能

-

上沼恵美子“今年あった嫌なこと”に「えみちゃんねる」終了 やり切ったけど「やっぱり寂しい」

[ 2020年12月27日 13:15 ] 芸能

-

“社長”中居正広、松本人志から“事務所入れてくれる?”にギャラ配分提案「5・5です」

[ 2020年12月27日 12:39 ] 芸能

-

松本哲哉氏 コロナ感染者最多3881人に「今こそ政治がリーダーシップをとり、積極的な策を早めに」

[ 2020年12月27日 12:10 ] 芸能

-

常盤貴子、理想は「12時間」 夫が明かした睡眠への愛「寝るっていう響きがもう好き」

[ 2020年12月27日 12:09 ] 芸能

-

紅白、北島三郎がスペシャルゲスト リモート出演で番組見守る

[ 2020年12月27日 12:03 ] 芸能

-

「おちょやん」“女中頭かめ”楠見薫&“黒衣”桂吉弥が名場面振り返り!1・4スタート京都編展望も

[ 2020年12月27日 12:00 ] 芸能

-

爆問・太田 漫才論争一蹴 桂子好江師匠、エンタツアチャコ…“歴史”振り返り「定義はない」

[ 2020年12月27日 11:59 ] 芸能

-

松原耕二キャスター 政府の新規入国一時停止措置に「もう1週間早く手を打てたのでは」

[ 2020年12月27日 11:56 ] 芸能

-

藤田ニコル、爆問・太田の「彼氏は?」質問かわす 両手広げて笑顔「ん?何ですか?」

[ 2020年12月27日 11:53 ] 芸能

-

M-1準優勝の見取り図・盛山「圧倒的にマヂラブさんでした優勝は」

[ 2020年12月27日 11:31 ] 芸能

-

張本勲氏 20年のスポーツ界に「ハッパ、ヤジ、声援がものすごい力に…来年はぜひ観客を入れて」

[ 2020年12月27日 11:13 ] 芸能

-

ホリケン “漫才論争”で持論「M-1決勝出てる時点で漫才」

[ 2020年12月27日 11:10 ] 芸能

-

ウイカ 不倫芸能人に対する“攻撃の差”に疑問「最初から悪者だったらいいんちゃうかって」

[ 2020年12月27日 11:10 ] 芸能

-

爆問・太田、杉村太蔵の懇願“法廷でボケないで”を拒否「我々にとって真剣とボケることは矛盾しない」

[ 2020年12月27日 11:09 ] 芸能

-

松本人志「いまだにこれで良かったのか」M―1審査 おいでやすこがに一票投じた理由

[ 2020年12月27日 11:04 ] 芸能

-

松本人志 マヂラブ“M-1ネタ”は「消える魔球」…漫才論争「交わらないから我々は飯を食えていける」

[ 2020年12月27日 10:33 ] 芸能

-

上原浩治氏 20年スポーツ界振り返り「やっぱりお客さんが入ってほしかった、今年に限って言えば」

[ 2020年12月27日 10:26 ] 芸能

-

張本勲氏 ロコ・ソラーレの勝利に「俺がいつも応援している藤沢君、元気そうだなあ」

[ 2020年12月27日 10:10 ] 芸能

-

「麒麟がくる」加藤清史郎が初登場!誠仁親王は「信長好きの蹴鞠王子」サッカー経験も「新鮮な気持ちで」

[ 2020年12月27日 10:00 ] 芸能

-

中居正広「いっぱい笑った」竹内結子さんとのハワイロケ 気遣いに救われ…「もうちょっとお話したかった」

[ 2020年12月27日 09:21 ] 芸能

-

張本勲氏 羽生結弦の5年ぶり日本一、4回転ジャンプ絶賛し「武将を表すような曲を選んでくれたのも」

[ 2020年12月27日 09:16 ] 芸能

-

安倍前首相の“疑惑”説明 高橋純子氏「この場をやり過ごせばという姿勢」松原耕二氏「その場しのぎ」

[ 2020年12月27日 09:11 ] 芸能

-

元村有希子氏 安倍前首相の“疑惑”説明に「分からないことが多いので証人喚問という手続きが必要」

[ 2020年12月27日 08:36 ] 芸能

-

中居正広「軽い嫉妬もあったのかな」 三浦春馬さんのパフォーマンスに魅了された2つの理由

[ 2020年12月27日 08:12 ] 芸能

-

【今夜12月27日の麒麟がくる】第38話 信長、光秀に丹波攻略命令!三淵藤英には切腹言い渡し

[ 2020年12月27日 08:00 ] 芸能

-

芦田愛菜 大河の光秀の娘役 「覚悟ができる強さにひかれます」

[ 2020年12月27日 08:00 ] 芸能

-

特別インタビューで改めて感じた「嵐」の強み…個の持ち味磨かれ、さらに大きな「嵐」に

[ 2020年12月27日 06:08 ] 芸能

-

【嵐 特別インタビュー8】来年以降のことよりも…最優先は「思い出をつくること」

[ 2020年12月27日 06:07 ] 芸能

-

【嵐 特別インタビュー7】活動延長を選ばなかった理由…「相当な覚悟を持っていた」

[ 2020年12月27日 06:06 ] 芸能

-

【嵐 特別インタビュー6】ジャニーさんがすべての始まり…「見てくれているだろうな」

[ 2020年12月27日 06:05 ] 芸能

-

【嵐 特別インタビュー5】圧倒的な記録は永久に不滅!?…メンバーの思いは

[ 2020年12月27日 06:04 ] 芸能

-

【嵐 特別インタビュー4】ジャニーズの後輩たちは凄い!…「俺らなんかスケスケだったからね」

[ 2020年12月27日 06:03 ] 芸能

-

【嵐 特別インタビュー3】21年間、5人で一緒にやってこられた理由は…「絶妙な距離感」

[ 2020年12月27日 06:02 ] 芸能

-

【嵐 特別インタビュー2】生配信ライブへの思い…「ファン同士のつながりも大事に過ごしてほしい」

[ 2020年12月27日 06:01 ] 芸能

-

【嵐 特別インタビュー1】大みそかは感謝伝える“集大成”…活動休止の実感「まだない」

[ 2020年12月27日 06:00 ] 芸能

-

小西良太郎氏 なかにし礼さん追悼 良風美俗に一服の毒を盛った「亡郷の異邦人」

[ 2020年12月27日 05:30 ] 芸能

-

リズムダンスコン 宮崎・銀上小が友情V 6人中4人が親元離れ「山村留学」 昨年2位の雪辱果たす

[ 2020年12月27日 05:30 ] 芸能

-

リズムダンスコン 長崎・大島中が3度目V 自由振付曲は三重・東橋内中2年生チームが頂点

[ 2020年12月27日 05:30 ] 芸能

-

リズムダンスコン 規定曲歌う「スカイピース」子供たちの演技に「勇気もらいました!」

[ 2020年12月27日 05:30 ] 芸能

-

「紅白」特別企画 キンプリ、乃木坂らディズニーソングのスペシャルメドレー

[ 2020年12月27日 05:30 ] 芸能

-

嵐と何度も共演、上島竜兵「僕は大野派」…気さくで、優しくて、オシャレじゃなくても格好良くて

[ 2020年12月27日 05:30 ] 芸能

-

「LUNA SEA」真矢、コロナ感染で公演急きょ延期「必ず再会を約束」「本当にごめんなさい」

[ 2020年12月27日 05:30 ] 芸能

-

竹原ピストル、ライブで健康呼び掛け「来年も心と体に気をつけて」

[ 2020年12月27日 05:30 ] 芸能

-

朝比奈彩 Netflixドラマで熱演「世界に通用するアクション女優に」

[ 2020年12月27日 05:30 ] 芸能

-

市川猿之助、熱愛報道の中車に代わり!?「おわび」

[ 2020年12月27日 05:30 ] 芸能

-

20歳になった上白石萌歌、今年の漢字は「成」 中村勘九郎はリバウンドで「太」!?

[ 2020年12月27日 05:30 ] 芸能

-

中川大志、M―1決勝進出の「見取り図」を称賛「一員になったつもりで応援した」

[ 2020年12月27日 05:30 ] 芸能

-

「嵐にしやがれ」10年9カ月の歴史に幕 ラストは「感謝カンゲキ雨嵐」熱唱、5人で「ありがとう!」

[ 2020年12月27日 04:20 ] 芸能

-

A.B.C―Z 河合“有言実行”キムタクギターで「夜空ノムコウ」披露「いつか一緒に」

[ 2020年12月27日 04:00 ] 芸能