目前で散った26年ぶり優勝 甲南大 コロナ禍で見せた一丸と挑戦

Photo By スポニチ

【内田雅也の広角追球】試合後、ほっともっとフィールド神戸の観客席通路で表彰式が開かれた。24日にあった阪神大学野球春季リーグ戦の優勝決定戦(プレーオフ)。試合中に降りだした雨が激しくなっていた。

天理大が優勝旗を受け取った後、甲南大主将・冨士佳資(4年・鳴門)が手にした表彰状には「準優勝」と書かれていた。文字通り「優勝に準じる」と胸の張れる結果だった。

リーグ戦は9勝3敗、27ポイントで、天理大と並んで1位だった。勝つか引き分けるかで優勝だった23日の大体大戦(南港中央)に敗れ、この日の優勝決定戦に臨んだのだった。

「よくやったと思います。力は相手が上なのは十分にわかっていました。それでも何とか食い下がっていました」

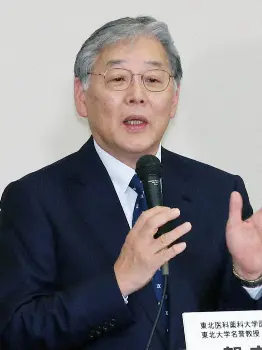

谷口純司監督(57)は選手たちをたたえた。スコアは0―2。天理大エースの左腕・井奥勘太(4年・立正大淞南)を打てず、3安打で零敗。三塁も踏めなかった。

今季5勝無敗だったエースの右腕・井村多朗(2年・徳島城東)は好投だった。5回裏に失った2点が決勝点となった。

2死二塁で2番・吉田元輝(2年・京都外大西)に3ボール0ストライクとなった。「先に点をやれない。四球でもいい」と慎重に投げたが3―2までいき、勝負にいった低めカットボールを右中間二塁打された。「あの球を拾われた。また勉強になった」

この春、「打者の反応を見て投げられるようになった。配球を覚えた」と成長を自覚していた井村には、また貴重な経験になったことだろう。

リーグ戦での天理大戦は相手に新型コロナウイルス感染者が出たため、2試合とも不戦勝だった。「天理に勝ってこその優勝。体が壊れてもいいくらいやろう」と声を掛けていた冨士は「最後にこんな締まったゲームができた」と悔しさ以上に満足感もあった。

「最後」というのは主将としてのラストゲームだったという意味だ。甲南大では例年、春季リーグ戦が終わると主将を3年生に引き継ぐ。冨士は「秋まで選手として続けますが、主将は退きます。この経験を新チームに伝えて、主将の仕事は終わりです」と話した。

甲南大最後の優勝は1995年秋季。勝てば、26年、51シーズンぶりの優勝だった。この間、4度の2部降格を味わった。甲南大卒業翌年、1987年に就任した谷口監督は30年以上にわたる浮沈、明暗の歴史を知る。

昨秋、97年以来のAクラス(3位)となり「優勝」を目標に掲げた今季も「本当の力はなかった」という。「一人一人の力はないが、全員でまとまって、ぶつかっていく気持ちが力になった」

今季は開幕4連勝。先述したように、天理大戦は不戦勝で6連勝となった。だが、この直後、部内に数人のコロナ感染者が出た。4月20日から行った活動休止は約3週間に及んだ。感染拡大を食い止めようと懸命となった。夜間の外出禁止を徹底。約100人いる部員を10班に分け、各班リーダーが毎晩8時にスマートフォンのテレビ電話で自宅滞在を確認。9時に監督ら幹部に報告した。

オンライン会議システム「Zoom」で100人と顔を合わせる日々に谷口監督は「いま思えば、あれで結束が強まったかもしれません」と思わぬ効果が出ていた。

先に近畿学生リーグで全日本大学野球選手権出場を決めていた和歌山大・大原弘監督(55)から「いっしょに神宮にいきましょう」とLINEが入っていた。和歌山・桐蔭の2年後輩だ。オープン戦を行うなど交流があり、今季開幕前にも対戦していた。谷口監督も「そんな話ができるようになるとは……」と夢を見ることができた。

全日本選手権には1994年に1度だけ出場している。谷口監督は31歳だった。1回戦で熊本工大(九州地区)に5―6で競り負けた。会場は神宮第2球場だった。学生野球の「聖地」神宮球場の舞台は未経験だ。

夢は続く。敗戦投手となった井村が「この経験を生かして、明日から練習です。秋には神宮に行きます」と、はっきり言った。春雨にぬれる選手たちの顔に「一丸」「挑戦」の文字が浮かんでいた。(編集委員)

◆内田 雅也(うちた・まさや) 1963(昭和38)年2月、和歌山市生まれ。慶大卒。85年入社。2003年、編集委員(現職)。甲南大・谷口純司監督は桐蔭高野球部の1年後輩、実に泥臭い選手だった。

2021年5月24日のニュース

-

【ファーム情報】ウエスタン個人成績 阪神・小野寺が打率など軒並み1位 中日・岡野は防御率0点台

[ 2021年5月24日 19:58 ] 野球

-

【ファーム情報】イースタン個人成績 巨人・横川が勝利&防御率の2冠、奪三振も2位

[ 2021年5月24日 19:51 ] 野球

-

ロッテ・安田 根尾との再会楽しみ「高校時代と変わらず全力プレーしている」

[ 2021年5月24日 19:50 ] 野球

-

DeNA 球場グルメを並ばずに買える「モバイルオーダーサービス」試験運用開始

[ 2021年5月24日 19:49 ] 野球

-

謙そん!?楽天・小深田 近大後輩の佐藤輝に「負けてる部分がたくさんあるので…」

[ 2021年5月24日 19:06 ] 野球

-

オリ・紅林は同じ19歳の奥川との対戦熱望 聖地・甲子園でのプレーも心待ち

[ 2021年5月24日 19:05 ] 野球

-

鳥谷、ロッテのユニホーム姿で初甲子園 25日から古巣阪神3連戦「楽しみ」

[ 2021年5月24日 19:01 ] 野球

-

辰己がピンチ? 広島・栗林の三振奪取宣言に楽天・小深田は「ちゃんと辰己に伝えます」

[ 2021年5月24日 18:58 ] 野球

-

交流戦 DeNA・牧は「山本投手と対戦したい」 98年生まれの同学年も「日本を代表する投手」

[ 2021年5月24日 18:40 ] 野球

-

巨人 交流戦前にコーチの役職変更 パでの経験豊富な実松2軍バッテリーコーチを1軍に変更

[ 2021年5月24日 16:14 ] 野球

-

【24日の公示】巨人・今村、ソフトBモイネロら抹消 広島・九里は特例2021で抹消

[ 2021年5月24日 16:00 ] 野球

-

目前で散った26年ぶり優勝 甲南大 コロナ禍で見せた一丸と挑戦

[ 2021年5月24日 15:40 ] 野球

-

阪神 佐藤輝が同年代のオリ・由伸との真っ向勝負を宣言「三振かホームラン。フルスイングで勝負したい」

[ 2021年5月24日 15:28 ] 野球

-

阪神・西純が登録抹消 今後も1軍帯同、金村コーチ「どこで投げさせるのかにらんでいるところ」

[ 2021年5月24日 15:21 ] 野球

-

天理大 3季ぶりリーグ優勝で大学選手権切符!エース井奥、3連投で気迫の3安打完封

[ 2021年5月24日 15:17 ] 野球

-

コロナ下の交流戦も特別ルール 全日程消化できない場合6・17終了時点勝率で優勝決定

[ 2021年5月24日 14:37 ] 野球

-

朗希も「おもしろい試み」 5・29広島戦の練習でコラボキャップ

[ 2021年5月24日 14:32 ] 野球

-

広島の交流戦開催可否 25日午前中にあらためて議論 12球団代表者会議

[ 2021年5月24日 14:13 ] 野球

-

国際武道大・藤本誠啓が先頭打者V弾 中高チームメート、ヤクルト金久保から刺激「昨日、電話で話した」

[ 2021年5月24日 14:02 ] 野球

-

DeNA・ピープルズ オリックス吉田正を警戒「本当にいいスイング」 交流戦先陣切る

[ 2021年5月24日 13:46 ] 野球

-

国際武道大5季ぶりV 「左2枚看板」で完封リレー締め 通算701勝目の岩井美樹監督「神宮でも面白い」

[ 2021年5月24日 13:39 ] 野球

-

ウエスタン広島―オリックス 3連戦を中止

[ 2021年5月24日 13:31 ] 野球

-

今秋ドラフト候補の関大・久保田拓が場外へ2試合連続弾

[ 2021年5月24日 13:15 ] 野球

-

中日、マルティネスとロドリゲス 五輪予選参加のためキューバ帰国 再来日は未定

[ 2021年5月24日 11:56 ] 野球

-

阪神 西勇、秋山らが投手指名練習で汗 25日から交流戦ロッテ戦

[ 2021年5月24日 11:45 ] 野球

-

ガイドライン見直しも 変異株拡大受け「局面が全く違う」プロ野球とJリーグ会議

[ 2021年5月24日 11:37 ] 野球

-

【大学野球】2人の首位打者争い、明大最終戦はドキドキの展開に

[ 2021年5月24日 10:17 ] 野球

-

ダルビッシュ5勝目、7回1失点快投も「体が元気ではなかった…デーゲームでも体の強さあれば」

[ 2021年5月24日 09:07 ] 野球

-

慶大3季ぶりV 堀井哲也監督が導入した「秘策」でチーム一丸

[ 2021年5月24日 09:00 ] 野球

-

【隠しマイク】楽天・石井監督 始球式に登板した稲村亜美へ「主戦場がプロ野球だと思うので」

[ 2021年5月24日 08:30 ] 野球

-

大谷翔平 逆転劇呼び込む代打同点犠飛!178キロ弾丸ライナー そのまま右翼守備 チームは連敗ストップ

[ 2021年5月24日 08:27 ] 野球

-

大谷翔平 今季2度目の代打で同点犠飛!そのまま右翼の守備へ

[ 2021年5月24日 07:45 ] 野球

-

ダルビッシュ、7回1失点で5勝目の権利

[ 2021年5月24日 07:45 ] 野球

-

セ監督交流戦前総括 矢野監督は数字で表れ自信 原監督は総評する段階ではない

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

パ監督交流戦前総括 工藤監督“鷹野球”貫き一戦必勝、石井監督は目先の試合集中

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

広島 25日の西武戦開催可否は24日に判断 大瀬良「最大限の準備をしたい」

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

ロッテが清田と契約解除 度重なる不倫とルール違反、「背信行為」に異例の試合中発表

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

【記者の目】清田契約解除 ロッテが不憫…35歳の大人に「ルール守りましょう」と教えないといけないのか

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・小島“早大左腕対決”粘れず2敗 後輩・早川と初の投げ合い、先輩・茂木に逆転打許し降板

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

楽天・早川“感謝の6勝”単独トップ! 早大先輩・小島と投げ合い「凄く学ぶことがありました」

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

楽天・茂木“紺碧のV打” 早大後輩の投げ合い、早川に勝ち付けた!ロッテ・小島は「今は厄介な敵」

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

中日・根尾 初体験の交流戦へ課題は「直球に打ち勝つこと」

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

巨人・今村2回途中KOで2軍降格決定 負傷交代の梶谷は24日検査へ

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

右肘違和感で離脱中の巨人・菅野がブルペン56球 スライダーやカーブも交える

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク・和田 7回途中1失点で3勝目 チームは3カード連続勝ち越しで堅首

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

オリックス・中嶋監督 交流戦で流れ変える!「新しい気持ちで」

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・西川 大勝の打線けん引 2戦連続猛打賞で3年ぶり4打点!

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・ドラ2五十幡プロ1号 俊足だけじゃない!パンチ力も見て

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・アーリン 5回無失点で来日初勝利 ウイニングボールは母へ

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

西武 連勝3でストップ 辻監督ため息…相手先発アーリンに「かわされた」

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・村上、視察の侍・稲葉監督の前で五輪へアピール特大13号

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

DeNA・今永 左肩手術から281日ぶり復帰登板も5回途中6失点黒星

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

阪神・及川 交流戦でプロ初先発あるぞ! 金村投手コーチ「早く1軍のマウンドでデビューさせたい」

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

阪神・秋山に「EXILE」ATSUSHI「登場曲作ります」 3、4年前から親交 今季10勝以上なら

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

阪神4番は大山!! 25日開幕の交流戦ではDHでなく三塁を守る 佐藤輝は「6番・右翼」が濃厚

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

阪神・原口 あの感動を再び 19年、大病を乗り越え交流戦ロッテ戦で復活タイムリー

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

阪神・梅野 交流戦でも「虎の強さ」見せつける 元同僚の鳥谷、能見との“再会”も楽しみ

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

阪神・伊藤将 交流戦での白星量産へ「低めに投げ切る」 中学の後輩、楽天・早川との対決も心待ち

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

阪神・中野 楽天のマー&則本撃ちに燃える 「いい投手が多いので対戦したい」

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

阪神ドラ5村上 原口と初バッテリー「自分のことを生かしてくれた」4回1失点で矢野監督にアピール

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

交流戦に向け心身ともに万全「新たなスタートを切るという時間にできた」 23日の阪神・矢野監督語録

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

関本賢太郎氏 阪神の交流戦DHはローテーション制にしてみては? 主力選手の疲労軽減へ

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

東大 17年秋以来7季ぶり勝利!頭と足使って連敗64でストップ

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

慶大V!堀井監督就任3季目で初 開幕戦黒星の後に7連勝で立て直した

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

専大松戸 初の関東王者!小技を絡めて8安打7得点で競り勝つ

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

智弁学園・前川 プロ8球団視察の中、打撃フォーム改造でお目覚め!高校通算35号含む2安打3打点

[ 2021年5月24日 05:30 ] 野球

-

巨人、打倒パへ バッテリーコーチ配置転換 経験豊富な実松コーチが2軍→1軍 相川コーチ3軍へ

[ 2021年5月24日 04:00 ] 野球

-

レンジャーズ・有原 右肩手術へ 動脈瘤治療のため 復帰まで最低12週間

[ 2021年5月24日 02:30 ] 野球

-

エンゼルス・大谷 快足で右前二塁打 二塁到達タイムは最速7秒84

[ 2021年5月24日 02:30 ] 野球