「半沢直樹」堺雅人“受けの芝居”も卓越 香川照之&猿之助ら敵役際立ち 圧倒的な脚本解釈力&現場対応力

Photo By 提供写真

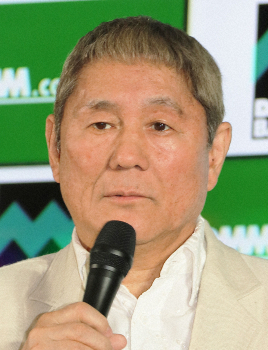

俳優の堺雅人(46)が主演を務めるTBS日曜劇場「半沢直樹」(日曜後9・00)の7年ぶり続編は9日、15分拡大スペシャルで第4話。序盤最大のクライマックスを迎える。俳優の香川照之(54)や歌舞伎俳優の市川猿之助(44)ら敵役の“顔芸”が毎週、反響を呼んでいるが、それも大黒柱・堺の揺るぎない存在と“受けの芝居”があるからこそ。ドラマを牽引する堺の演技の凄さや魅力を探った。

前作はベストセラー作家・池井戸潤氏(57)の「オレたちバブル入行組」「オレたち花のバブル組」が原作。2013年7月期に放送され、東京中央銀行のバンカー・半沢(堺)が行内の数々の不正を暴く逆転劇を痛快に描き、視聴者の心をわしづかみにした。最終回の平均視聴率は平成ドラマ1位となる42・2%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)をマークし、社会現象に。決め台詞の「倍返し」は新語・流行語大賞の年間大賞に選ばれた。

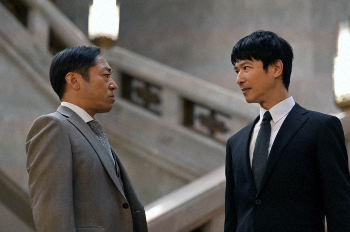

新シリーズは「ロスジェネの逆襲」「銀翼のイカロス」が原作。半沢は大和田常務(香川)の不正を暴き“倍返し”したものの、子会社の東京セントラル証券へ出向。営業企画部長として赴任後、半沢に巻き起こる事件を描く。前半は株式取得に1500億円以上かかる大手IT企業による敵対的買収をめぐり、半沢が東京中央銀行と対立。後半は航空会社の経営再建をめぐるストーリーとなる。

半沢という役について、堺は今回、スポニチ本紙のインタビューにこう語っている。

「半沢は遊べない役なんですよ。技はそんなに持ってない。パンチとしてはストレートしかなくて、それをずっと繰り出している。周りの方々がクセ者ぞろいなので、クセはいくらでもつけてくれる。自分は前に真っすぐ進むということしか考えてないですね」

言ってみれば、その“真っすぐさ”を堺が体現しているからこそ、ヒール役が一層、引き立つ。半沢が宿敵・大和田(香川)や新しい敵・伊佐山(猿之助)、因縁の相手・黒崎(片岡愛之助)らに攻め込まれ、窮地に立たされる時の堺の“受けの芝居”が見事だからこそ、逆襲の痛快さが何倍にもなる。

もちろん半沢には行動力があり、そういうシーンは堺が主役らしく前に出る“攻めの芝居”に転じる。半沢の部下・森山を熱演している賀来賢人(31)をはじめ、多くの役者が「堺さんに引っ張られている」と口にしているが、当の本人は「引っ張っている実感はないです。半沢は真っすぐしかないので、引っ張るも何もない。皆さんには好き勝手やってほしい」。決め台詞「倍返し」についても「“倍返し”は相手ありきのこと。もらわないと返せない。そういう意味では演技の応酬なんです」。周囲が自由に演じてくれれば、あとは自分が受け止め、鏡のように反射する――。8日、TBS「王様のブランチ」(土曜前9・30)に生出演し、猿之助とともに第4話をPRした香川は「堺さんは(自分たちの演技に)リアクションができない(ことがある)から。グッと(耐えて)いるしかないから。つらいお立場だと思いますが、あとちょっと耐えてください」と堺の“受けの芝居”に言及した。

堺は16年のNHK大河ドラマ「真田丸」に主演。戦国武将・真田幸村(信繁)を冷静にして熱く演じた。幸村最大の敵・徳川家康を力演した俳優の内野聖陽(51)は「受け芝居の名手」と座長を評した。

内野や豊臣秀吉役の小日向文世(66)らとのシーンは堺が“受けの芝居”に回ることが多く、主役らしく“前に出る”ようになるのは、終盤「大坂の陣編」(第42回~最終回・第50回)から。07年の大河「風林火山」に主演した経験からも、内野は「歴代の大河の中でも(真田幸村は)一番“受けの芝居”が要求された主役だったのでは。それも凄い。普通、主役だと『オレがやらなくちゃ!』と思うものですが、彼にはそういう部分がなく、むしろ相手の人が喜んでいるのを見てニコニコしているような人。“受け芝居の名手”だなと。その感覚機能の多さ。彼は稀有な役者さんだなと思いました」と絶賛。これは「半沢直樹」に通じる部分があるように感じた。

「真田丸」の撮影は1年2カ月に渡り、何度か堺にインタビューする機会に恵まれた。三谷幸喜氏(59)の脚本やキャラクターに対する堺の深く鋭い理解、その洞察力には何度も驚かされた。

人質として秀吉に仕える「大坂編」(第14回~第31回)を「コネ入社の楽しいサラリーマン生活」と例えたかと思えば、「大坂の陣編」は「市役所の課長さんクラスがこんな感じなのかなと。任された現場でトラブルや非常事態が起きて、上との連絡が途絶え、その時に現場の最高責任者として決断するという状況が一番近いと思いましたね」と表現。第45回「完封」で徳川の大軍と対峙し「我こそは真田左衛門佐幸村!」と自らの名を轟かす場面も、堺が意識したのは実務者としての顔。「自分の名前を名乗るというよりは『何とか警察の何とかです。止まりなさい』『何とか市役所土木課です。そこの車両止まってください』みたいな実務指示ですね。名乗って、そこに止まらせるというような気持ちで演じていました」と実に分かりやすく明かした。

(※以下、ネタバレ有)

圧巻だったのは、最終回のラストシーンの解釈。大坂夏の陣(慶長20年、1615年)、家康(内野)を仕留め損ね、安居神社に逃れた幸村(堺)だったが、追手の徳川兵に囲まれ「ここまでのようだな」と自害を決意。佐助(藤井隆)に刀を手渡す…。

「美学として死ぬというよりは、相手に首を取られると、それだけ相手の作戦が立てやすく、実行しやすくなります。幸村が死んだと分かれば、徳川は幸村に割く兵力を削減できるので。相手に首を取られるというのは作戦上、よくないわけです。自分の首を取って逃げる佐助の体力の温存具合を見計らいながら、どうやらここがギリギリだから、ここまで来たら佐助に首を取って逃げてもらった方が作戦上よろしかろうという非常に現実的な選択だと思うんです。幸村の生死を曖昧にした方が、豊臣にとっては戦略的に有効なわけで。だから『ここまでのようだな』というのは決して美学として言っているわけではなく、最後の最後まで職務をあきらめず、最後の最後まで職務を全うしたセリフだと思うんです」

しかし、単なる“頭でっかち”とは違う。「真田丸」のチーフ演出を担当した木村隆文氏は「理と情のバランスが素晴らしい人。堺さんはいったん頭で役を構築した上で、自分の作り上げたプランと違う芝居を相手の役者さんがしたり、違うオーダーを演出家がしたりしても、そこに柔軟に対応してくださる。凄いと思います。実際に現場に立って初めて湧く感情もあるわけで、それもその場その場で軌道修正するといいますかね、決して頭で考えたことだけに固執しない、本当に柔軟な方だと感心しました。主役の膨大なセリフも全部、事前に入っているんだと思います。待ち時間も、あまり楽屋に戻らず(スタジオ前の)前室にいることが多く、モニターで共演者の方の演技を見て『いい芝居するなぁ』と笑って、みんなと雑談したり。作品全体や共演者のことを考えた振る舞いは、座長として素晴らしかったです」と“現場対応力”も称えた。

圧倒的な解釈力と洞察力をベースに生まれ、現場において進化を遂げる堺の緻密な演技。今回は大和田に「お・し・ま・いDEATH!」を食らった時や黒崎が襲来した時など、一瞬の顔の歪みも印象的だった。7日放送のTBS「ぴったんこカン・カン」(金曜後8・00)にゲスト出演した香川が「伝説になる可能性があります」と手応えを示した今夜の第4話。大和田や伊佐山らへの半沢の「倍返し」は――。逆襲に出る堺の“攻めの芝居”にも酔いしれたい。(記者コラム)

2020年8月9日のニュース

-

おばたのお兄さん 妻・山崎夕貴アナの中学時代の写真披露「今の方が可愛い #こんな変わる!?」

[ 2020年8月9日 23:14 ] 芸能

-

流れ星・瀧上とマネジャーはPCR検査「陰性」、相方・ちゅうえいが新型コロナ感染

[ 2020年8月9日 22:43 ] 芸能

-

香川照之 ツイッターアイコン再変更「半沢直樹」“土下座”に!汚い言葉連発「画像の中からも深くお詫び」

[ 2020年8月9日 22:19 ] 芸能

-

「半沢直樹」半沢&大和田まさかの共闘“倍返し”炸裂にSNS興奮!伊佐山「土下座野郎」と裏切り

[ 2020年8月9日 22:09 ] 芸能

-

「半沢直樹」半沢“7年ぶり”親会社・銀行に復帰!前作最終回彷彿の頭取直々辞令 ネット上は“半沢祭り”

[ 2020年8月9日 22:09 ] 芸能

-

観月ありさ 自身の秘密バラした俳優を告白「ひた隠しにしていた努力が無に…」

[ 2020年8月9日 21:57 ] 芸能

-

「キングダム」ファンの東野幸治、こじるり交際報道で心配になったこと告白

[ 2020年8月9日 21:09 ] 芸能

-

テレ朝・三谷アナ ABEMA番組への本心明かす「ディスるわけにはいかないと思って」

[ 2020年8月9日 20:11 ] 芸能

-

尾木ママ 安倍首相の顔色心配「なんだか病人のよう」「お体に気をつけて国民により添って」

[ 2020年8月9日 19:25 ] 芸能

-

松丸亮吾 お盆参りはリモート帰省で「“逆に”今だからこそ出来ることをやろう」

[ 2020年8月9日 19:17 ] 芸能

-

たけし うがい薬買い占め・転売に嘆き節「いつの時代でもそう」「厳罰に処すっていうのはないのか」

[ 2020年8月9日 18:15 ] 芸能

-

大橋未歩アナ「タクシー運転手が…」10歳年下の夫・上出氏に好感持った秘話告白

[ 2020年8月9日 17:09 ] 芸能

-

長崎原爆の日 サンボマスター山口がライブの思い出つづる「愛と平和。この街が好きだ」

[ 2020年8月9日 16:51 ] 芸能

-

ミルクボーイ・内海、なじみの理容店に「52万円」のイス寄贈「次はおっちゃんと2人で歌出そか」

[ 2020年8月9日 16:46 ] 芸能

-

早見あかり ノースリーブ姿で「夏の妊婦」近況報告、ファン「綺麗」「体調気をつけてね」

[ 2020年8月9日 15:39 ] 芸能

-

森口博子 「泣いちゃう~!」“リストラ寸前”から34年での初レコ大を回想

[ 2020年8月9日 15:34 ] 芸能

-

トリンドル瑠奈明かした「海老天のシッポ」で姉・玲奈を注意した過去 玲奈は「あ~可愛い」

[ 2020年8月9日 14:46 ] 芸能

-

「半沢直樹」市川猿之助「詫びろ」8連発“誕生秘話”「繰り返すのが好き」ヒントになったのは?

[ 2020年8月9日 14:45 ] 芸能

-

梅宮アンナ「ブリーチは痛いが我慢」“ピンクパープル”新ヘア公開に「似合いますね」

[ 2020年8月9日 14:24 ] 芸能

-

「半沢直樹」堺雅人も大爆笑の「お・し・ま・いDEATH!」誕生秘話 香川照之「大和田の思い」込めた

[ 2020年8月9日 13:45 ] 芸能

-

「鱒乃介」西村、たこ焼き店店長として奮闘の日々 課題山積も…今後の展望明かす

[ 2020年8月9日 13:00 ] 芸能

-

和田アキ子、吉村知事うがい薬発言で「うちも買わなあかんって思った」

[ 2020年8月9日 12:59 ] 芸能

-

和田アキ子、こじるりの交際「聞いてない」も祝福「おめでとうございます」

[ 2020年8月9日 12:48 ] 芸能

-

上沼恵美子 息子の結婚相手にたった1つの条件「きれいな子もらってね」

[ 2020年8月9日 12:33 ] 芸能

-

ボイメン 9人全員「陰性」を発表 弟グループメンバーの感染判明でPCR検査

[ 2020年8月9日 12:00 ] 芸能

-

三浦瑠麗氏 西川貴教のファンだった「しゃべりが好きなんです」 松本人志はショック

[ 2020年8月9日 11:53 ] 芸能

-

田原俊彦 たのきんトリオ復活の可能性に言及「残念ですけど」

[ 2020年8月9日 11:39 ] 芸能

-

テリー伊藤「きのう、熱中症になっちゃって」倒れて病院搬送 一昨日に4時間外ロケ

[ 2020年8月9日 11:22 ] 芸能

-

松本人志 日大ラグビー部員への“つまようじ暴行”問題に「ヘッドコーチというか若頭ですよ」

[ 2020年8月9日 11:19 ] 芸能

-

テリー伊藤 うがい薬発言の吉村知事に「情熱があるから」 “フライング”指摘も

[ 2020年8月9日 11:13 ] 芸能

-

鈴木紗理奈 吉村知事の“うがい薬”発言に「少し勇み足でも…早い対応をするためにはあり」

[ 2020年8月9日 11:03 ] 芸能

-

松本人志 三浦瑠麗氏のCM出演いじる「月9あたり視野に入れてるんじゃないですか?」

[ 2020年8月9日 10:38 ] 芸能

-

鈴木紗理奈 療養施設“無断外出”の感染患者にあきれる さきいか購入に「それぐらい我慢しろよ」

[ 2020年8月9日 10:37 ] 芸能

-

松本人志 「うがい薬」発言の吉村知事にエール「これに懲りずにいろんなアイデアを出して」

[ 2020年8月9日 10:24 ] 芸能

-

ティモンディベースボールTV 済美高校伝説のOB 鵜久森スペシャル 本人登場!

[ 2020年8月9日 10:00 ] 芸能

-

こじるり みのもんたの“老練”誘導で思わず貯金額を…「ほんとに言い損」

[ 2020年8月9日 09:50 ] 芸能

-

張本勲氏 今季投手消滅の大谷が「心配で心配でしょうがない 彼、好きだから」

[ 2020年8月9日 09:50 ] 芸能

-

みのもんた明かす 超多忙時「コマーシャル中はぐっすり寝ました」

[ 2020年8月9日 09:32 ] 芸能

-

張本勲氏 “賛否両論”巨人・増田大の投手起用に「私は原監督の采配を支持」

[ 2020年8月9日 09:32 ] 芸能

-

みのもんた 約半年ぶりTV復帰に「何でもしゃべっていいと」 関西朝の番組「暗中模索」

[ 2020年8月9日 09:21 ] 芸能

-

みのもんた 吉村知事の指針は「若い感覚で分かりやすい」も結果が「“これから分かる”では困る」

[ 2020年8月9日 09:13 ] 芸能

-

島崎遥香「ずっとやってみたくて」焼肉店でアルバイトも…3日で辞めた理由

[ 2020年8月9日 08:45 ] 芸能

-

「半沢直樹」堺雅人“受けの芝居”も卓越 香川照之&猿之助ら敵役際立ち 圧倒的な脚本解釈力&現場対応力

[ 2020年8月9日 08:30 ] 芸能

-

【今夜8月9日の半沢直樹】第4話 香川照之「伝説 最高峰の出来」半沢、出向先決定?最後の望みは?

[ 2020年8月9日 08:00 ] 芸能

-

【我が家のアイドル】福原遥、どんなに疲れていても「2人の顔を見るだけで元気に」

[ 2020年8月9日 06:30 ] 芸能

-

関ジャニ 6カ月ぶりの単独ライブ“大倉Tシャツ”とエイトの日「気持ち伝えたい」

[ 2020年8月9日 05:45 ] 芸能

-

秋川雅史 8月9日に名曲「長崎の鐘」歌う

[ 2020年8月9日 05:31 ] 芸能

-

石橋貴明 帝京V「いい涙です」甲子園切符なくても球児の熱い夏に感動

[ 2020年8月9日 05:30 ] 芸能

-

こじるり、交際認めた!「キングダム」作者原泰久氏について「もう尊敬から…」

[ 2020年8月9日 05:30 ] 芸能

-

渡辺直美、リアルドラえもん!? 司会者の指摘に「ストレートに言ったな」

[ 2020年8月9日 05:30 ] 芸能

-

「流れ星」ちゅうえい、コロナ陽性で自宅待機 相方とマネジャーは検査結果待ち

[ 2020年8月9日 05:30 ] 芸能

-

NHK「あさイチ」3人目の感染者…制作担当の40代男性職員、華丸・大吉と近江アナは濃厚接触なし

[ 2020年8月9日 05:30 ] 芸能

-

「宝塚」今度は雪組…花組、星組に続き出演者1人が感染、公演実施は検討中

[ 2020年8月9日 05:30 ] 芸能

-

渡辺2冠、初の名人奪取へ王手!名人戦第5局、豊島名人を128手で下す

[ 2020年8月9日 05:30 ] 芸能

-

「少年ジャンプ」人気漫画原作者、女子中学生に路上わいせつの疑いで逮捕

[ 2020年8月9日 05:30 ] 芸能