気がつけば40年(2)初めての夏に出会った3球団競合の剛腕

Photo By スポニチ

【永瀬郷太郎のGOOD LUCK!】コロナ渦で中止となった夏の甲子園の代替大会が全国47都道府県で開かれている。

3年生にとっては最後の夏。今年はかなわないが、球児が夢の聖地を目指す地方大会は、新人記者の登竜門でもある。私にも忘れられない出会いがあった。

スポニチ東京本社は首都圏を中心に広く東日本をカバー。夏の地方大会が始まると、野球担当以外の記者も総動員して注目選手、高校をマークする。

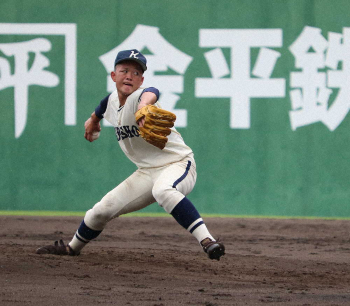

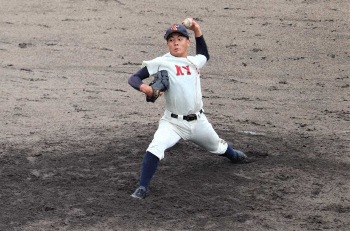

一日ごとに注目度によって優先順位がつけられ、記者の配置が決まる。1980年7月21日。一番ペーペーの新人記者に与えられたのは東東京2回戦、神宮球場の日大一―高輪戦だった。

ノーマークだった日大一のエースが1回戦の芝工大一戦で5回無安打、13奪三振の快投を演じている。2回戦は誰かつけた方がいいということで私が指名されたのだ。

右の本格派。なるほど1回戦の成績が分かる。速球が外角に決まり、いきなり4者連続三振。1回戦から通算13者連続三振だ。3回まで7三振。4回、高橋監督に「守備の練習にならん。少し打たせろ」と言われて2安打を許したが、8―0で7回コールド勝ち。またも13三振を奪った。

2試合12回を投げて26奪三振。電話で報告したら、当番デスクの中沢三生さんの声が弾んでいた。

「おお、そりゃあ凄いじゃないか。ひょっとして1面にいくかもしんねえからな。しっかり取材して会社に上がってこい」

1面?1面と言えば新聞の顔だ。4月に入社して5月に運動部へ配属されたばかりの新人が書かせてもらっていいのか。とまどいながら、可能な限りの談話を集めて当時港区の金杉橋にあった編集局に戻った。

「とにかく行数は気にせず、書けるだけ書いてみろ」

パソコンなんて存在しない時代。中沢デスクに言われて原稿用紙に向かった。書いては丸め、タバコに火を付けて、また書き出す。

ふだんはもっぱら社内の雑用係。取材に出るとしたらスポニチ主催・後援の軟式野球くらいで、長い原稿は書いたことがなかった。

悪戦苦闘していたら、背後から神の声が聞こえた。

「永瀬、そんな書き出しじゃ読む気がせんぞ。読者がそのシーンを思い浮かべられるような臨場感のある書き出しじゃないとな」

同郷の先輩でヤクルト担当をしていた清水理義さんだった。そう言われて肩の力がスッと抜け、書き出しが決まった。

「1メートル81、77キロの堂々とした体から投げ下ろす最高135キロの速球はビシビシ決まった」

今読み返すと気恥ずかしい限りだが、数字で入っていて、ある程度イメージできる。神の声のおかげだ。書き出しが決まると、あとは夢中でボールペンを走らせた。

新聞は読者層の高齢化に合わせて年々活字が大きくなって現在は1行10字になっているが、当時は1行15字。灰皿をいっぱいにして60行ほどの原稿が書き上がった。

恐る恐るデスク席へ持っていくと中沢さんはところどころ赤ペンを入れながら、原型をとどめたまま整理部へ出稿してくれた。翌日は電車の中でスポニチを持っている人が気になった。

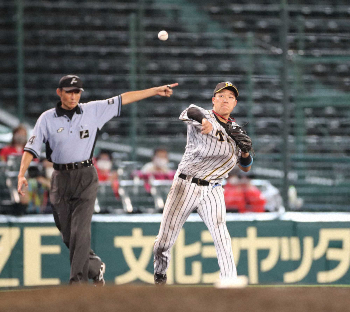

3日後の3回戦。また日大一が割り当てられた。2回戦同様神宮球場。今度は筑波大付を相手に5回コールド勝ち。エースは15打者から12三振を奪った。一人の走者も許さない完全試合。再び1面を飾った。

4回戦の相手は第1シードの二松学舎。さすがにもう新人には任せられない。ベテラン記者のお出ましとなった。試合は延長戦に突入する熱戦となったが、日大一は12回、2―3で力尽きた。

駆け出しの記者に2度も1面原稿を書かせてくれた右腕は竹田光訓(みつくに)。明大に進んで東京六大学のエースとなり、3、4年生時は日米大学野球では大会史上初の2年連続MVPに輝いた。1984年ドラフトで大洋(現DeNA)、巨人、中日の3球団から1位指名を受けた剛腕である。

3回戦の試合後に取材したのを最後に会うことのなかった彼に再会したのは12年後の1992年2月、大洋の沖縄・宜野湾キャンプだった。

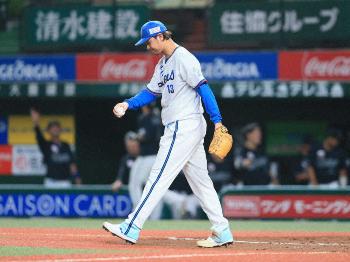

竹田は3球団競合の末に当たりくじを引いた大洋に入団。1年目の1985年に右肩を壊し、わずか1勝に終わった。89年から2年間、韓国プロ野球の三星でプレーしたが、ここでも1勝止まり。91年は大洋へ戻って現役を引退し、この年から打撃投手兼広報として再出発していた。

練習終了後、グラウンドでトンボをかけ終わった彼を待って話しかけた。

「こんにちわ。スポニチの永瀬です。覚えてる?」

彼の目が緩むのが分かった。

「覚えてますよ。郷太郎さんでしょ。あの新聞、まだ実家に取ってありますよ」

那覇市内にある大洋の宿舎、不二ホテルに移動して喫茶室でコーヒーを注文すると、彼は唐突に話し始めた。

「実は今日の僕があるのは永瀬さんのおかげなんですよ」

意味が分からない。怪訝な顔をしていたら説明してくれた。

「明治(大学)の推薦は甲子園に行けば無条件。地方大会ならベスト8が最低条件なんですよ。僕は東東京の16で負けたので本当はダメだったんですけど、書いてもらったスポニチの1面を2つ提出して認めてもらったんです。だから…。明治に入ってなかったら今の自分はありませんから」

なるほど。そうだったんだ。それは分かったけど、決して私のおかげなんかじゃない。異例の1面2連発。プロ野球の試合がある日だったらありえなかった。

2回戦があった7月21日は当時は毎年3試合やっていたオールスターの第2戦と第3戦の間の移動日。3回戦の24日はオールスター開けの後半戦が始まる前日。いずれも1日でもずれていたら1面はなかった。

まさにプロ野球の間隙を突いた、これしかないというピンポイントの日程。つまり彼自身が持っていたのだ。

「名球会まであと199勝のところで力尽きました」

そう言って笑う彼は頭部に打球を受けるアクシデントで打撃投手をやめた後、球団職員としてチームを支え続けている。

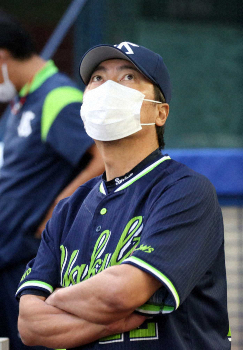

広報、寮長、スコアラー、査定担当、ファームディレクターなどを歴任。現在は編成部プロスカウトとしてイースタン・リーグで他球団の戦力に目を光らせている。

=敬称略=(特別編集委員)

◆永瀬 郷太郎(ながせ・ごうたろう)1955年9月生まれの64歳。岡山市出身。80年スポーツニッポン新聞東京本社入社。82年から野球担当記者を続けている。還暦イヤーから学生時代の仲間とバンドをやっているが、今年はコロナ禍で活動していない。

2020年7月23日のニュース

-

阪神・矢野監督が藤浪の次回登板を明言「もちろん」 満塁被弾は「勝負にいった結果」

[ 2020年7月23日 22:11 ] 野球

-

ロッテ・岩下 涌井以来の4戦4勝ならず今季初黒星 井口監督は評価「彼らしい投球」

[ 2020年7月23日 21:44 ] 野球

-

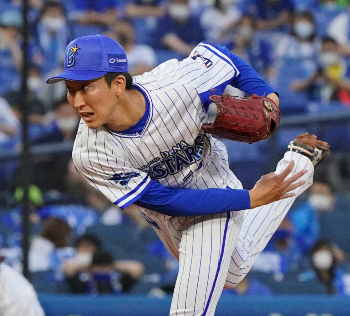

DeNA・大貫 本拠地観客の前での勝利に「喜びをかみしめています」ノーノーは「意識していなかった」

[ 2020年7月23日 21:40 ] 野球

-

広島 最下位脱出、ピレラ逆転満塁弾!ルーキー森下6回10Kで2勝目 阪神5連勝でストップ

[ 2020年7月23日 21:39 ] 野球

-

阪神連勝は5でストップ 藤浪5回まで好投も痛恨の一発で今季初黒星

[ 2020年7月23日 21:39 ] 野球

-

マリナーズ・平野 コロナから回復も現状は「キャンプイン前」

[ 2020年7月23日 21:30 ] 野球

-

ヤクルト今季最少3安打で連勝ストップ 高津監督、DeNA大貫に脱帽「とらえられなかった」

[ 2020年7月23日 21:26 ] 野球

-

【高校野球・7月23日の試合結果】

[ 2020年7月23日 21:24 ] 野球

-

ロッテ4位転落…岩下今季初黒星 鳥谷、移籍後初スタメンも3の0

[ 2020年7月23日 21:13 ] 野球

-

ソフトB 笠谷が3回3失点で2敗目 打線振るわず2安打のみ…日本ハムリリーフ陣からは一人も走者出せず

[ 2020年7月23日 21:09 ] 野球

-

阪神・藤川 登録即登板でピンチを背負うも1回無失点 2点劣勢の8回に登板

[ 2020年7月23日 21:07 ] 野球

-

日本ハム 宇佐見の移籍後初本塁打でソフトB下す!バーヘイゲンが6回2安打2失点で2勝目

[ 2020年7月23日 21:00 ] 野球

-

金沢龍谷の150キロ腕・加藤にプロ11球団熱視線!4失点も高評価

[ 2020年7月23日 21:00 ] 野球

-

阪神 4失点の藤浪悔しさ露わ「何としても自分自身で勝ちを呼び込まないといけなかった」

[ 2020年7月23日 20:59 ] 野球

-

阪神 ボーアが代打登場で甲子園大盛り上がり 四球で好機拡大もサンズが倒れ追い上げならず

[ 2020年7月23日 20:57 ] 野球

-

DeNA 連敗6で止めた!今季本拠地観客前で初勝利 大貫は圧巻7回1安打無失点で2勝目

[ 2020年7月23日 20:47 ] 野球

-

DeNA・大貫ノーノーならず…7回2死から初安打許しスタンドため息

[ 2020年7月23日 20:36 ] 野球

-

阪神 藤浪は7回途中4失点で無念の降板 スタンドからは拍手

[ 2020年7月23日 20:35 ] 野球

-

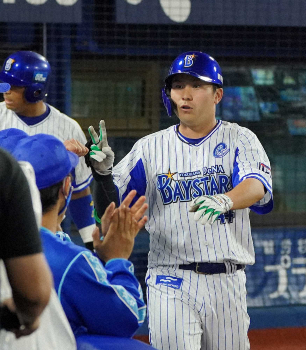

DeNA8試合ぶり勝利へ!戸柱ソロ&佐野2ランで加点

[ 2020年7月23日 20:26 ] 野球

-

阪神 藤浪まさかのグラスラ被弾で逆転許す

[ 2020年7月23日 20:02 ] 野球

-

海星「泥臭く1点の積み重ね」で13点コールド快勝 エース宮田は6回1失点

[ 2020年7月23日 20:02 ] 野球

-

森繁和氏 巨人・岡本 8回内角打ち巧打で見せた成長 得点圏でここぞの集中力

[ 2020年7月23日 19:35 ] 野球

-

阪神 藤浪が5回まで無失点で663日ぶり白星の権利

[ 2020年7月23日 19:25 ] 野球

-

阪神 藤浪が2個目の併殺で4回も無失点

[ 2020年7月23日 19:09 ] 野球

-

阪神 藤浪が3者凡退でリズムつかむ 堂林を144キロフォークで空振り三振

[ 2020年7月23日 18:55 ] 野球

-

DeNA連敗脱出へ初回3点先制!4番・佐野が中前適時打「思い切って打ちにいきました」

[ 2020年7月23日 18:51 ] 野球

-

倉敷商完封リレーで初戦突破 福家“坂道ダッシュ効果”緩急駆使し6回4安打無失点

[ 2020年7月23日 18:51 ] 野球

-

阪神 藤浪は2回もピンチを脱して無失点 2点リード守る

[ 2020年7月23日 18:48 ] 野球

-

西武・川越がプロ1号!逆転“青雲弾”に本拠ファン大歓声

[ 2020年7月23日 18:48 ] 野球

-

ロッテ 4番安田がフェンス直撃先制二塁打「チャンスで打つことができて良かった」

[ 2020年7月23日 18:32 ] 野球

-

阪神 4番の一撃! 大山の6号2ランで先制し藤浪を援護

[ 2020年7月23日 18:29 ] 野球

-

阪神 1年ぶり先発の藤浪は初回ピンチも無失点 同世代の北條が打球処理し虎党「エモい」

[ 2020年7月23日 18:23 ] 野球

-

金光学園 プロ注目左腕・伊藤が3者連続三振締め!今夏初戦「8分くらいの出来でした」

[ 2020年7月23日 18:21 ] 野球

-

西武 2球で1点返す 鈴木、源田が初球打ち連打

[ 2020年7月23日 18:21 ] 野球

-

磐城 夏初戦コールド発進に感慨 岩間主将「ここまで長かった」

[ 2020年7月23日 18:13 ] 野球

-

金沢商・米沢がノーヒットノーラン!8月定年の監督のため…ドラフト候補に投げ勝った

[ 2020年7月23日 18:05 ] 野球

-

ロッテ 8月主催試合は入場者数上限5000人で開催

[ 2020年7月23日 17:56 ] 野球

-

ロッテ 鳥谷移籍後初スタメンにスタンドどよめき 「7番・三塁」で出場

[ 2020年7月23日 17:50 ] 野球

-

中日・福 ゼロ神話途切れまさかの5失点 与田監督「使う場所を間違えたのかな」

[ 2020年7月23日 17:48 ] 野球

-

名古屋の144キロ腕・国本 公式戦初先発で悔しい2回途中5失点「プロとか言える立場ではない」

[ 2020年7月23日 17:44 ] 野球

-

大やけど克服の球児、阪神・メッセンジャーの激励を胸に感激の夏の大会初登板

[ 2020年7月23日 17:35 ] 野球

-

阪神 藤浪663日ぶり勝利目指して今季初先発 ボーアは4試合ぶりベンチ入り 広島戦スタメン

[ 2020年7月23日 17:24 ] 野球

-

花咲徳栄 学校関係者がコロナ感染、今月いっぱい休校&部活動停止

[ 2020年7月23日 17:23 ] 野球

-

山梨高校野球独自大会「霧中」の開幕 濃霧で2時間中断も吉田が都留の猛追振り切る

[ 2020年7月23日 17:20 ] 野球

-

西宮甲山、終盤ミスから逆転負け 降雨中断で一度は流れも…「どこかで油断が」

[ 2020年7月23日 17:16 ] 野球

-

阪神 販売を見合わせていた8月5試合のチケット販売再開を発表

[ 2020年7月23日 17:15 ] 野球

-

オリックス・榊原「最低6、7回は投げたい」 初黒星喫した前回から切り替え、今季初勝利狙う

[ 2020年7月23日 17:10 ] 野球

-

【23日のファーム情報】広島・中村奨が2安打 モンティージャは6回2失点

[ 2020年7月23日 17:09 ] 野球

-

巨人、岡本V打で貯金10!メルセデス7回1失点で2勝目 中日は福がまさかの5失点

[ 2020年7月23日 17:02 ] 野球

-

阪神 青柳が2週連続の“竜倒”に意気込み「自分のピッチングを」

[ 2020年7月23日 16:56 ] 野球

-

神戸弘陵エース右腕・野島がプロ志望表明「則本投手のようになりたい」

[ 2020年7月23日 16:50 ] 野球

-

愛知稲沢・戸松 今リーグ戦1号が公式戦初アーチ「全国でも勝ちたい」 ポニーリーグ関西地区予選

[ 2020年7月23日 16:25 ] 野球

-

“二世軍団”関西学院、コールド快勝 藪恵壹氏次男・雅博、2安打1盗塁

[ 2020年7月23日 16:23 ] 野球

-

ロッテ・荻野、軽い筋損傷で抹消 井口監督「長いシーズンを考えて」

[ 2020年7月23日 16:16 ] 野球

-

阪神・糸原が登録抹消 前日の試合で右手有鉤骨を骨折

[ 2020年7月23日 16:03 ] 野球

-

北越コールド発進 エース阿部、ピンチも冷静に5回零封

[ 2020年7月23日 16:02 ] 野球

-

ドラフト候補の市川・前田「まさかこんなことに」ノーヒットで敗退も…好走&好守で存在感

[ 2020年7月23日 16:01 ] 野球

-

作新学院今年初の公式戦“水入り” 小針監督「いい形で臨みたい」

[ 2020年7月23日 15:58 ] 野球

-

広島2年目大盛 自身初の1軍合流 2軍打率・320で最下位低迷からの起爆剤に

[ 2020年7月23日 15:55 ] 野球

-

巨人・大城 逆方向へ先制3号!「CCも頑張っているし」メルセデス先発全5試合で安打

[ 2020年7月23日 15:41 ] 野球

-

白山 下剋上野球健在!「どこの高校にも負けない」声出しで圧倒、3回戦進出

[ 2020年7月23日 15:25 ] 野球

-

中畑清氏 フェイスシールド姿で福島の小中学生を熱血指導「志が大事」

[ 2020年7月23日 14:36 ] 野球

-

ロッテ 8月22日ソフトバンク戦で74年日本一ユニ配布

[ 2020年7月23日 14:29 ] 野球

-

遠山桜満開や「100点です」元阪神・遠山監督率いる浪速がコールド発進

[ 2020年7月23日 14:21 ] 野球

-

阪神 守護神・藤川が1軍合流

[ 2020年7月23日 14:20 ] 野球

-

気がつけば40年(2)初めての夏に出会った3球団競合の剛腕

[ 2020年7月23日 14:00 ] 野球

-

松阪商、コールド突破 ドラ候補・阪本、打ち直しで高校通算60号「自分のスイングができた」

[ 2020年7月23日 13:10 ] 野球

-

聖光学院、初戦突破 昨夏の決勝カード制す 舘池が3安打完封10K「100点」

[ 2020年7月23日 13:06 ] 野球

-

NPB 8月の観客数は上限5000人を維持

[ 2020年7月23日 12:59 ] 野球

-

帝京長岡・芝草監督 公式戦初陣を勝利で飾る 選手たちの闘志に「私自身も負けずに」

[ 2020年7月23日 12:45 ] 野球

-

エンゼルスの大谷はオープン戦最終打席で左前打 24日の開幕戦でアスレチックスと対戦

[ 2020年7月23日 12:37 ] 野球

-

星稜・マーガード、公式戦デビュー 救援で3回1失点 先輩・奥川を「追い越せるよう」

[ 2020年7月23日 12:29 ] 野球

-

星稜、初戦快勝 ドラ候補・内山、左翼へ場外2ラン「いいスイングできた」

[ 2020年7月23日 11:52 ] 野球

-

ブルージェイズはピッツバーグも“ホーム化”できず 米ペンシルベニア州が不承認

[ 2020年7月23日 11:27 ] 野球

-

ロッテ井口監督の恩師・河原井氏がコーチの桐生、樹徳戦は水入り 「桐生対決」24日に順延

[ 2020年7月23日 11:09 ] 野球

-

オリックス 人工芝の対応に苦しむジョーンズ 本領発揮し起爆剤となれるか

[ 2020年7月23日 10:00 ] 野球

-

【内田雅也の追球】「最後の打者」で見えた「神様」 阪神「真髄」の引き分け

[ 2020年7月23日 08:00 ] 野球

-

関本賢太郎氏 阪神・サンズは“巧打者” 見逃し方で「待ち」悟らせない

[ 2020年7月23日 06:30 ] 野球

-

中日・石川昂 プロ初タイムリー!ホームラン性の打球「ああいう当たりがなかったので良かった」

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

巨人・戸郷 今季初黒星…この日62歳誕生日の原監督叱咤「乗り越えないと」

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

巨人に加入の高梨 移籍初登板で1回1/3ピシャリ 3者連続三振も

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

ロッテ3位浮上!小島 西武・光成との13年春夏甲子園V腕対決制す

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

西武・光成 粘投7回2失点も無縁3連敗…辻監督「つながらないよね…」

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

オリックス 6点差大逆転!4番・吉田正が口火の一発「ミスショットせず捉えられた」

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

楽天 まさかの大逆転負け…新守護神・森原9回一挙6失点「涌井さんに申し訳ない」

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

楽天・涌井 開幕5戦5勝消えるも…打たれた森原気遣う「今日のことを糧に」

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

楽天・ロメロ 古巣戦で全12球団制覇弾!通算38人目

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク 松田の逆転打で首位タイ浮上!「いい仕事ができて良かった」

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

日本ハム あと1本出ず3連勝スルリ…栗山監督 先発マルティネスに「申し訳ない」

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・村上 セ最速30打点!チーム3度目ドローも打率リーグ2位

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

DeNA・山崎 9回1死満塁しのいだ!ラミ監督「信頼している」

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

“痛すぎる離脱”阪神・糸原 右手有鉤骨の骨折 12試合連続安打、312試合連続出場中の主将

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

阪神・近本 土壇場同点打 2試合連続先発落ち 梅野のヘッスラに応え、大山を救った

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

連日の馬場ガッツ!阪神・馬場 延長10回ピンチで誠也を3球三振

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

阪神・サンズ 不敗神話は継続 2戦連発5号は初の右越え

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

阪神・大山 9回に痛恨悪送球 失策は今季3個目

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

広島・野村 父の言葉で残留決めてから7カ月 決意の9年目が“開幕”

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

広島は再び抑え変更か 苦悩の佐々岡監督が否定せず ゲーム差は上なのに最下位転落

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

NPB 8月末まで現状の観客上限5000人維持へ 政府分科会の意見受け23日協議

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

BC埼玉加入の田沢 リーグ初登板は31日の栃木戦に内定

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

明桜 代替大会制覇全国一番乗り!橘高&長尾のプロ注目右腕リレーで快勝

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

能代松陽・堀内 7回途中6失点「慎重になりすぎてボール先行に」

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

苦難の開催を回顧 秋田県高野連・久米会長、卒業生の「次のステージに」エールも

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

昨夏覇者の履正社 小深田“驚弾”で快勝発進 6球団スカウトうならせた

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

プロ志望の履正社・内 公式戦初登板は3回1安打1失点「狙い通りには投げられた」

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

郡山・土井 高校通算32号、打てる捕手でアピール 全国的には無名の逸材

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

一条・岸上 3安打5打点でけん引 ライバルの郡山・土井を意識も「自分の一番いい打撃を」

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

大分国際情報 昨秋4強の大分下す 渡辺が146球3失点完投&タイムリー

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

県岐阜商、代替大会を辞退 鍛治舎監督「交流試合があるのが3年生にとって救い」

[ 2020年7月23日 05:30 ] 野球

-

レッズ・秋山 実戦初アーチ!開幕「1番」濃厚「こういう打撃もできると見せておけた」

[ 2020年7月23日 02:30 ] 野球

-

エンゼルス・大谷 開幕「3番DH」有力 オープン戦不発もマドン監督「紅白戦ではいい打席も」

[ 2020年7月23日 02:30 ] 野球

-

ヤンキース・田中 頭部打球直撃後初の対戦練習で打者5人に20球「間違いなく大きなステップ」

[ 2020年7月23日 02:30 ] 野球

-

山口所属のブルージェイズ 今季パイレーツの本拠地ピッツバーグ共用へ

[ 2020年7月23日 02:30 ] 野球