宮藤官九郎氏「いだてん」執筆振り返る 最初「怖さ」も「いい経験」歴史ドラマは挑戦「今だからできた」

Photo By 提供写真

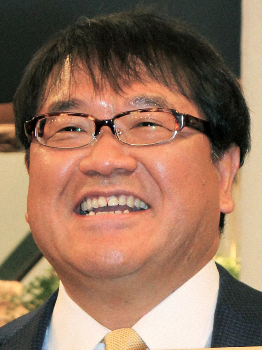

歌舞伎俳優の中村勘九郎(38)と俳優の阿部サダヲ(49)がダブル主演を務めたNHK大河ドラマ「いだてん~東京オリムピック噺(ばなし)~」(日曜後8・00)は15日、拡大版(60分)でついに最終回(第47話)を迎える。大河脚本に初挑戦した宮藤官九郎氏(49)は「執筆が決まった当初は『最後まで書き終わらないうちに体を壊したらどうしよう』という怖さもありました」と明かしたが「やっぱりいい経験でしたね。今だからできたと思います」と長丁場の執筆を終えた心境。自身初チャレンジとなった“実在のモデルがいるドラマ”は苦労もありながら「楽しかった」と作劇を振り返った。

大河ドラマ58作目。2013年前期の連続テレビ小説「あまちゃん」で社会現象を巻き起こした宮藤氏が手掛けたオリジナル作品。来年20年の東京五輪を控え、テーマは「“東京”と“オリンピック”」。日本が五輪に初参加した1912年のストックホルム大会から64年の東京五輪まで、日本の激動の半世紀を描いた。

勘九郎は「日本のマラソンの父」と称され、ストックホルム大会に日本人として五輪に初参加した金栗四三(かなくり・しそう)、阿部は水泳の前畑秀子らを見いだした名伯楽で64年の東京大会招致の立役者となった新聞記者・田畑政治(まさじ)を熱演した。

最終回は「時間よ止まれ」。1964年(昭39)10月10日。念願の東京五輪開会式当日。田畑(阿部)は国立競技場のスタンドに一人、感慨無量で立っていた。そこへ足袋を履いた四三(中村)が現れ、聖火リレーへの未練をにじませる。最終走者の坂井(井之脇海)はプレッシャーの大きさに耐え兼ねていた。ゲートが開き、日本のオリンピックの歩みを支えた懐かしい面々が集まってくる。その頃、落語家・古今亭志ん生(ビートたけし)は高座で「富久」を熱演していた…という展開。

“実在のモデルがいるドラマ”は自身初挑戦。宮藤氏は「歴史の資料を基にドラマを描くのは、僕にとってチャレンジでした。残されている膨大な資料は、たくさんのヒントが得られたと同時に、足枷にもなりました。とはいえ、当然、記録に残っていない部分もたくさんあり、そこは自分で埋めていっていいと都合良く解釈して描いたシーンもたくさんあります。資料はドラマを描く時のヒントであり、材料みたいなものを与えてくれるもの。これとこれを組み合わせたらどうなるだろう?って、自分で考えていく感じです。その中に架空の人もいて、絶対に交わらないはずの金栗さんと志ん生が間接的につながるという。それは架空の人物を配置したからこそのおもしろさですよね。ですから、史実に沿ってドラマを描くのも楽しかったです」と思い返した。

史実と綿密な取材を基にストーリーを展開した「いだてん」にあって、架空の人物は三島家の女中だったシマ(杉咲花)など数少ない。

「あまちゃん」でも宮藤氏とタッグを組んだ制作統括の訓覇圭チーフプロデューサー(CP)は今年3月の取材に「金栗さんは女学校の教師になり、日本の女子スポーツ発展に尽力しました。ただ、日本人女性初のオリンピック選手・人見絹枝さん(菅原小春)と金栗さん、絶対に交流があったと思うのですが、残念ながら直接関係していたという記録は残っておらず。金栗さんの学校に人見さんがいて、初の女子オリンピック選手を育てたなんて話があれば、これほど楽に作れるドラマはないんですが」と苦笑い。

「当時、金栗さんは東京、人見さんは岡山。2人をつなぐ誰かが必要になりました。記録にはないですが、仮にそういう人がいたとしたら、きっと金栗さんや三島(弥彦)さん(生田斗真)を見てきて、スポーツに興味を持ったのではないか?だとしたら、その人は三島家にいたのではないか、という発想です」とシマ役が誕生した経緯を明かした。

四三はシマと増野(柄本佑)の仲人。シマの孫が志ん生に弟子入りした五りん(神木隆之介)。これが、宮藤氏が述べた「その中に架空の人もいて、絶対に交わらないはずの金栗さんと志ん生が間接的につながるという。それは架空の人物を配置したからこそのおもしろさですよね」だ。

そして「よくよく考えたらオリジナルのドラマを書いている時も、身近な誰かをモデルにしたり、役者さんにアテて書いている時点で、もう100パーセント、僕の頭にあるものではないので、普段から同じようなことをやっているんだなと気付きました」と自身の創作について発見した。

訓覇CPによると「宮藤さんと『大河ドラマで、オリンピックってありますかね?』と最初に雑談したのは(制作発表の)2年半ほど前(14年10月)のこと」。17年4月、タイトルと主人公&主演の2人が発表された。

宮藤氏は「『いだてん』の執筆が決まった当初は『最後まで書き終わらないうちに体を壊したらどうしよう』という怖さもありました」と率直な心境を吐露。それでも「すべてを終えた今振り返ると、やっぱりいい経験でしたね。今だからできたと思います」と捉えた。

00年4月期「池袋ウエストゲートパーク」の連続ドラマ脚本デビューから約20年。「年を取ったら、ここまで情報処理ができなかったと思うし、逆に若かったら、もっと自分を出したくなって、実在の人物よりも自分の頭で考えたことを優先したくなっちゃったかもしれません。そう考えると、この年齢で、この体力で『いだてん』と出会えて良かったなと思います」

宮藤氏の言う“情報処理”とは何か。訓覇CPはドラマが始まる前の昨年10月の取材に「宮藤さんは(頭の)容量が凄いです。自分がバイトとしたら、宮藤さんはギガバイト。原作があるわけじゃないので、スタッフが取材した膨大な情報を毎週毎週、宮藤さんと共有しているんですが、それを理解するだけで大変なことなのに、おもしろく構成される。まだ途中ですが、47話分ですからね。宮藤さんの頭のよさは日々感じています」と実感。

今年3月になると「事実ありきで、金栗さんの歴史は変えられないので、その間を想像して埋めながら、ドラマとして構成していくのが宮藤さんの仕事。宮藤さんは最初からずっと、その部分をより大事にしているので、一貫性が生まれるのだと思います。自分はこれを描きたいと思って年表を眺めるんじゃなく、年表を見ながら何が生まれてくるかというスタンス」。年表は「妻を叱った」など四三の出来事が細かく並べられ、それが志ん生の青年時代・美濃部孝蔵(森山未來)や後半の主人公・田畑らの動き、第1次世界大戦などの世界史と見比べられるように、スタッフが紙やエクセル(パソコンの表計算ソフト)で作成。「もう、何種類も年表ばかり作っています。スタッフも大変だと思います」と、より具体的に宮藤氏の“情報処理能力の高さ”を証言した。

宮藤氏は第39話「懐かしの満州」(10月13日)で、五りんが志ん生に弟子入りするきっかけになった父・小松勝(仲野太賀)の形見の絵ハガキに「志ん生の『富久』は絶品」と書かれていた理由が明かされるなど、初回からの“壮大な伏線”を回収。最終回を演出したチーフ演出・井上剛監督は「初回からつながっている!と感じてもらえるために、どう見せるか」を意識したという。第39話を超える、さらなるサプライズがあるのか。リアルタイムの世帯視聴率こそ苦戦した1年間だったが、宮藤氏の“最後の筆”に期待したい。

▼井上剛監督 最初に台本を読んだ時は「これだけの内容を60分に詰め込めるかな」と思うような宮藤さんの迫力を感じました。しかも制作陣全員の思いがあふれているので、台本に書かれていること以上に行間を拾っていかないといけないし、と意気込みました(笑)。「初回からつながっている!と感じてもらえるために、どう見せるか」を意識しながら、撮影だけでなく編集や音楽も大車輪の活躍で、何とか凝縮したドラマを60分で描くことができたと思います。

最終回といえばいつもそうですが、終盤のスタッフの疲弊度や差し迫るスケジュールにも頭を悩ませながら(笑)、それでも“ワンチーム”となって全員が力を出し切ったことで、自信を持ってお届けできる最終回になったと思っています。これほど身近に感じられる大河ドラマはこれまでなかったと思います。まさに現代を生きる私たちと地続きの物語。それを掲げてドラマを紡いできたので、視聴者の皆さんにとっても過去とのつながりを実感できるドラマであればいいなと思っています。

2019年12月15日のニュース

-

板野友美 ミニスカサンタ姿で熱唱!AKB時代の仲間は次々結婚「私はどうしたらいいんだろ~」

[ 2019年12月15日 23:57 ] 芸能

-

田中みな実、思わずポロリ「CM決まらないかな…」 上田晋也「絶対阻止してやる!」

[ 2019年12月15日 23:40 ] 芸能

-

神谷浩史「斉木楠雄のΨ難」アフレコ振り返り「猛烈に喋る回が増え、みんなが等しく大変」

[ 2019年12月15日 22:47 ] 芸能

-

有吉、番組出演本数ランキング上位者は「小物ばかり」 その発言の真意とは?

[ 2019年12月15日 22:16 ] 芸能

-

「筋肉体操」に西川貴教&樽美酒研二が初参加 西川、NHK連続出演で「大河へ」

[ 2019年12月15日 22:05 ] 芸能

-

「いだてん」録画視聴率も苦戦 ネット好評&席巻も…「直虎」「西郷どん」下回る?

[ 2019年12月15日 22:00 ] 芸能

-

千秋、ポケットビスケッツ時代のビビアン・スーとの不仲の真相とは…

[ 2019年12月15日 21:46 ] 芸能

-

「ぴりおど。」に3名加入で9人に「次の目標はワンマンライブです」

[ 2019年12月15日 21:42 ] 芸能

-

勝俣州和、こだわりの食べ方を告白しスタジオから悲鳴 大久保佳代子も思わず「気持ち悪い!」

[ 2019年12月15日 21:09 ] 芸能

-

「麒麟がくる」川口春奈“演技”初公開!いきなり“涙の熱演”予告編に映し出される

[ 2019年12月15日 21:00 ] 芸能

-

平愛梨 2児出産で17キロ増も「1ケ月間で元の体重に」ワンピ姿で報告にネット「素敵すぎ」

[ 2019年12月15日 20:32 ] 芸能

-

「いだてん」宮藤官九郎氏“異例”の自作大河最終回に登場!初回“再現”のタクシー運転手にネット反響

[ 2019年12月15日 20:30 ] 芸能

-

HKT48田中菜津美が卒業発表「新しい景色を見たい」来年1.11卒業公演

[ 2019年12月15日 19:33 ] 芸能

-

カンニング竹山「今年の漢字」をバッサリ「くだらない」 情報番組出演者の予想も「誰も興味ない」

[ 2019年12月15日 18:42 ] 芸能

-

YOSHIKIとKISS コラボで紅白初出演 ポール・スタンレー「うれしい」

[ 2019年12月15日 18:29 ] 芸能

-

SKE48片岡成美が卒業発表 最終活動日は20年4月2日

[ 2019年12月15日 17:37 ] 芸能

-

ほんこん、せいじの不倫騒動で思わぬ“とばっちり” 一般人から「お前みたいなもんが…」

[ 2019年12月15日 17:35 ] 芸能

-

YOSHIKI 今年も紅白出場決定 特別企画でKISSとのコラボ「生きてて良かったな」

[ 2019年12月15日 17:11 ] 芸能

-

松丸友紀アナ 民放初赤ちゃん向け番組でプロデューサー 育児休暇中の双子の母・狩野恵里アナは久々公の場

[ 2019年12月15日 16:49 ] 芸能

-

笘篠賢治氏、人気アイドル松本典子との結婚で「特に怒っていた」選手とは 兄・誠治氏もとばっちり

[ 2019年12月15日 16:31 ] 芸能

-

ココリコ遠藤 「ガキ使」年末SP「ざわざわ騒がれているのを含めて見て」

[ 2019年12月15日 16:02 ] 芸能

-

ココリコ・遠藤 吉本・藤原副社長イジる「これだけの人前って記者会見以来?」

[ 2019年12月15日 16:01 ] 芸能

-

リーチ・マイケル主将 “聖地”花園での屈辱を教訓に「いくら強くなっても満足しないって考えに…」

[ 2019年12月15日 15:36 ] 芸能

-

松島トモ子 生島ヒロシと介護談義「何のイントロもなく突然…」

[ 2019年12月15日 15:09 ] 芸能

-

「笑わない男」稲垣 花園で笑っていた!高校時代振り返り「いい指導者に巡り合えた」

[ 2019年12月15日 15:08 ] 芸能

-

ラグビー福岡堅樹 医師の夢“封印”決意した花園でのトライ「ラグビーを優先する道を選ぶことが…」

[ 2019年12月15日 14:54 ] 芸能

-

さんま「俺、大阪弁やしなあ」東京五輪中継キャプテン就任に葛藤も…悩み払拭したニュースとは

[ 2019年12月15日 14:21 ] 芸能

-

剛力彩芽「ザ・ノンフィクション」でナレーション 「結婚したい男と女 婚活クルーズ」内容に視聴者驚き

[ 2019年12月15日 14:19 ] 芸能

-

加藤シゲアキ ロケ先で寺島しのぶ長男の宿題手伝うも…「難しいというか、哲学的な」

[ 2019年12月15日 13:43 ] 芸能

-

桐谷美玲 フォトスタイルブック発売「今の私が詰め込まれている」16日に30歳誕生日

[ 2019年12月15日 13:05 ] 芸能

-

【明日12月16日のスカーレット】第67話 陶芸展の作品作りに励む八郎に大野が珈琲茶わん作りを頼むが

[ 2019年12月15日 13:00 ] 芸能

-

和田アキ子「私も離婚届3枚持ってる」後輩あびる優の離婚内実に…

[ 2019年12月15日 12:51 ] 芸能

-

加藤シゲアキ 新旧・金田一そろい踏みで起こったことは…古谷一行との撮影秘話披露

[ 2019年12月15日 12:37 ] 芸能

-

ラグビー田村優 W杯準々決勝、南ア以外だったら「勝ってました」

[ 2019年12月15日 12:36 ] 芸能

-

武井壮 ネット誹謗中傷への苦言「ただただネットだからと言って…おかしい」

[ 2019年12月15日 12:18 ] 芸能

-

霜降り明星 関西テレビ特番「それ代わりに―」でMC、粗品「得した気分」せいや「時代に合ってる」

[ 2019年12月15日 12:00 ] 芸能

-

田中みな実 写真集の印税で「投資用マンションがほしい」 まさかの大ヒットで太田光は平謝り

[ 2019年12月15日 11:49 ] 芸能

-

田中みな実、初写真集お渡し会に4000人殺到 涙するファンも…「今日の日のことを一生忘れない」

[ 2019年12月15日 11:36 ] 芸能

-

松本人志「忘年会スルー」上司の思い代弁 自身も「できたら俺かて帰りたいし…」

[ 2019年12月15日 11:36 ] 芸能

-

才賀紀左衛門 長女の親権と監護権は自分「責任を持って」あびる優との離婚謝罪「お騒がせして」

[ 2019年12月15日 11:35 ] 芸能

-

武井壮「世間は美人に優しい」論争に持論も…「逆に美人でもダレノガレとか」

[ 2019年12月15日 11:30 ] 芸能

-

太田光のイジりに、全日本テコンドー協会元会長・金原昇氏「あれは水鉄砲です…」

[ 2019年12月15日 11:21 ] 芸能

-

日テレ・安村アナ ラグビー田中史朗の涙の理由を「勝てない時代が続いていた時、田中選手は…」

[ 2019年12月15日 11:15 ] 芸能

-

全日本テコンドー協会元会長・金原昇氏 今年の漢字は「忍」そのワケは…?

[ 2019年12月15日 11:13 ] 芸能

-

全日本テコンドー協会元会長・金原昇氏 自身への批判の理由は「わからない」

[ 2019年12月15日 11:09 ] 芸能

-

紅白“異例”の曲目先行発表!AKBは「恋チュン 世界選抜SP」LiSAは「紅蓮華」

[ 2019年12月15日 10:59 ] 芸能

-

松本人志が選んだ今年の漢字 「宮迫宮迫でもあれなんで、あえて僕は…」

[ 2019年12月15日 10:36 ] 芸能

-

駆け抜けて軽トラ「細かすぎて―」優勝にファン「おめでとう」「おもしろすぎた」

[ 2019年12月15日 10:31 ] 芸能

-

テリー伊藤 梅宮辰夫さん葬儀振り返り…「本当のいい葬儀でした」

[ 2019年12月15日 10:30 ] 芸能

-

菜々緒 ウエディングドレス姿公開し「感謝の気持ちで一杯」

[ 2019年12月15日 10:27 ] 芸能

-

松本人志「そういう先輩になりたい」梅宮辰夫さんとの思い出振り返り「ちょっとごめん。泣きそう…」

[ 2019年12月15日 10:16 ] 芸能

-

伊武雅刀 緩急で進む名優の道、「デスラー総統」声の仕事封印し夢の俳優に―硬軟自在の70歳

[ 2019年12月15日 10:00 ] 芸能

-

東山紀之 ザギトワの競技活動休止に「見た目もスケートも美しい…また演技見たい」

[ 2019年12月15日 09:43 ] 芸能

-

東山紀之 梅宮さん悼む、温泉旅行で「梅宮さん、松方さんと川の字に寝て…眠れない良き思い出」

[ 2019年12月15日 09:28 ] 芸能

-

古田敦也氏 筒香のレイズ契約合意に「すごくチャンスがありますね」

[ 2019年12月15日 09:16 ] 芸能

-

張本勲氏 イチロー氏参加のアマ研修会に“喝”「何で研修必要なの」「こんなくだらん制度やめて」

[ 2019年12月15日 09:04 ] 芸能

-

紺野あさ美アナが明かす育児の喜びと葛藤「日々の成長を…」「自分の時間が…」古巣テレ東同期Pとママ対談

[ 2019年12月15日 08:00 ] 芸能

-

【今夜12月15日のいだてん】最終回 ついに東京五輪開会式 感無量の田畑の前に四三が現れ…

[ 2019年12月15日 08:00 ] 芸能

-

指原莉乃 私服姿「めずらしく」公開に「お洒落」「全体のバランス 最強」「秋って感じ」

[ 2019年12月15日 07:48 ] 芸能

-

小島瑠璃子 27日開幕全国高校ラグビーに期待「代表の試合にないものが花園にはある」

[ 2019年12月15日 06:00 ] 芸能

-

宮藤官九郎氏「いだてん」執筆振り返る 最初「怖さ」も「いい経験」歴史ドラマは挑戦「今だからできた」

[ 2019年12月15日 06:00 ] 芸能

-

「ふぉ~ゆ~」辰巳雄大 初の刑事役に意気込み「最大限の力注ぐ」

[ 2019年12月15日 05:31 ] 芸能

-

前澤友作氏「TVタックル」緊急初出演!初対面ビートたけしの「大儲けしようと?」に苦笑

[ 2019年12月15日 05:31 ] 芸能

-

アンナ、涙のあいさつ「最高のパパでした」 梅宮辰夫さん密葬、棺に調味料、お菓子…

[ 2019年12月15日 05:30 ] 芸能

-

たけし 「刑事ヨロシク」で共演の梅宮さん悼む「料理も作ってくれた」

[ 2019年12月15日 05:30 ] 芸能

-

高橋克典 梅宮さん見送り「こんな日に旅立つとは。辰夫おじらしい」

[ 2019年12月15日 05:30 ] 芸能

-

池袋・新文芸坐で梅宮さん追悼特集 来年2月から出演作上映

[ 2019年12月15日 05:30 ] 芸能

-

「シン・ウルトラマン」カラータイマー消えた!主演・斎藤工ほれぼれ「美しい」

[ 2019年12月15日 05:30 ] 芸能

-

新木優子 15日に26歳誕生日「20代後半は大人の一歩」写真集では“恋人の距離感”

[ 2019年12月15日 05:30 ] 芸能

-

広瀬アリス 熱愛質問に「ぶっこむな~」 誕生日プレゼントは「ご想像におまかせします」

[ 2019年12月15日 05:30 ] 芸能

-

加山雄三 復帰唱!休養前と変わらない歌声27曲「皆さんが応援してくれたおかげ」

[ 2019年12月15日 05:30 ] 芸能

-

成田凌 万感の「カツベン」口上「我ら歓喜雀躍、身の幸せでございます」

[ 2019年12月15日 05:30 ] 芸能

-

前澤氏 プライベートジェット売却へ「新しい飛行機が来るから」価格は「応相談」

[ 2019年12月15日 05:30 ] 芸能

-

まつむら眞弓 泉岳寺で朗読劇 約50分の熱演「大石内蔵助さんに伝わったと」

[ 2019年12月15日 05:30 ] 芸能