【内田雅也の追球】バットは体の一部――素手か手袋かの論議

Photo By スポニチ

かつて「バット作りの名人」と呼ばれた久保田五十一(ミズノテクニクス)が引退する2014年1月に聞いた、有名な逸話がある。

三冠王3度の天才打者・落合博満が巨人時代の1995年オフ、バットを2本手にして工場にやって来た。1本はグリップが細いという。自分が削ったバットでそんなはずはないとノギスで測ると、本当に0・2ミリ細かった。

久保田は当時52歳だった。肉眼での衰えを認識し、後に老眼鏡を使うようになった。いや、それ以前に一流打者の感覚の鋭さに恐れ入った。落合は「素手で握っているから、微妙な感覚の違いが分かるんだ」と話していたそうだ。

素手の皮膚感覚は大切なのだろう。そう言えば、ON(王貞治、長嶋茂雄)も掛布雅之も素手だった。

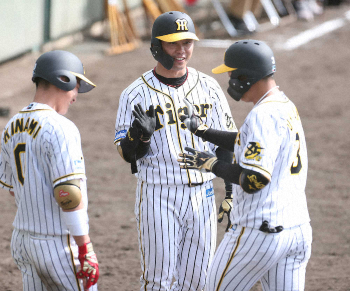

なぜ、こんな話をするのか。阪神新外国人ジャスティン・ボーアが素手で打っている。バッティング・グラブ(打撃用手袋)をはめる打者が大半のなか、話題を呼んでいるからだ。ボーアは「これまでも素手で打ってきたし、その感覚を大切にしたい」と話している。

オリックスの大物新外国人アダム・ジョーンズも素手で打っているらしい。

確かに、打撃で感覚は重要な要素だ。バットという道具を使うから余計だろう。

大毎(現ロッテ)、阪急(現オリックス)、近鉄を優勝に導いた名将・西本幸雄は打撃指導に熱心だった。思い出す光景がある。阪急時代の教え子、石井晶が阪神1軍打撃コーチに就いた1989年1月、当時あった合同自主トレ初日の朝、選手たちに顔を合わせる前に、甲子園球場三塁側室内で“打撃指導の指導”を行っていたのだ。

「ええか。選手には、バットの先端にまで神経を集中させろ。バットも手と同じ感覚になるようにせんとあかんぞ」

2軍打撃コーチから昇格して1軍打撃コーチとなる石井の指導法が心配だったのだ。

この時、西本が説いた「バットも手と同じ感覚」が肝要なのだろう。バットも体の一部として、痛点や温点、冷点がある感覚になるべきなのだ。

1910年代の大リーグで活躍した伝説の打者“シューレス”ジョー・ジャクソン(ホワイトソックス)はオフになるとシカゴから、故郷の南部サウスカロライナにバットを持ち帰った。「野球をわかっている人なら、バットと打者とは似た者同士なのをよく知っている。バットも寒さを嫌うんだ」。彼は、バットの寒さも痛さもわかっていたのだろう。

仏リヨン第1大学の博士ルーク・ミラーらが学術雑誌『ネイチャー』に発表した論文で<人間の脳は手に持った道具に伝わる感触を自身の感触と同様に認識している>と発表している。昨年12月のことだ。

実験は目隠しした被験者に1メートルの木の棒を持たせ、2度、棒に触れた位置が同じかどうかを比較させた。すると平均96・4%の精度で位置を正しく感知した。「道具は体の延長として扱われる」と結論づけた。

まるでバットでボールを打つ実験である。古代エジプトの王がバットのような棒きれで玉(ボール)を打つ壁画もある。“打つ”という行為は、人間の本能と直結しているようだ。

“打つ”ときには、恐らく、手袋の有無も関係ないだろう。要はバットを体の一部にできるかの勝負である。

=敬称略=

(編集委員)

2020年2月4日のニュース

-

元西武の高木勇人が結婚発表 新婦は「器のおっきい優しい人」

[ 2020年2月4日 22:12 ] 野球

-

ヤクルト 五十嵐、初ブルペンで40球 昨年は2日目に離脱「順調」と笑顔

[ 2020年2月4日 21:42 ] 野球

-

巨人 亀井が一塁練習、有事備える「やれるときにやっておこうと」

[ 2020年2月4日 19:51 ] 野球

-

日本ハム 輝星、罰ゲームで全力コマネチ!元ネタは「たけしさんですよね?」

[ 2020年2月4日 19:15 ] 野球

-

FA移籍の楽天・鈴木大地 充実の第1クール締めくくり「良い雰囲気でやらせてもらっている」

[ 2020年2月4日 18:58 ] 野球

-

楽天 岸、圧巻の制球力披露「頑張っちゃいました」今キャンプ最多100球超え

[ 2020年2月4日 18:44 ] 野球

-

ロッテ 美馬、変化球交え60球 第1クール終え「皆、若い」休養日の計画は…

[ 2020年2月4日 17:43 ] 野球

-

ロッテ 井上、自ら追加のおかわり練習で下半身強化 昨季反省生かす

[ 2020年2月4日 17:03 ] 野球

-

DeNA 坂本、キャンプ第1クール終え「楽しかった」投手MVPには謙遜

[ 2020年2月4日 16:59 ] 野球

-

ロッテ 藤原、1時間以上特打で手応え「日に日に合ってきてる」開幕1軍切符獲る

[ 2020年2月4日 16:48 ] 野球

-

侍・稲葉監督 キャンプ視察でDeNA宮崎、ヤクルト村上に注目 課題の三塁手ピックアップ

[ 2020年2月4日 16:41 ] 野球

-

中日 桂、長打2本に盗塁阻止 横一線の正捕手争い 伊東ヘッド「相乗効果でレベル上がれば」

[ 2020年2月4日 16:21 ] 野球

-

西武 辻監督、キャンプ第1クール総括「100点ですよ」開幕投手候補は安定感でニール

[ 2020年2月4日 16:05 ] 野球

-

DeNA ラミレス監督、キャンプ第1クールMVPに宮崎&坂本選出

[ 2020年2月4日 16:03 ] 野球

-

ロッテ 佐々木朗、沖縄本島キャンプも1軍「なんでだろう?」も「しっかり学びたい」

[ 2020年2月4日 15:50 ] 野球

-

落合博満氏 長男福嗣と念願だったビール手に野球観戦「どこで飲むよりもうまい」

[ 2020年2月4日 15:42 ] 野球

-

日本ハム 北海道限定ユニはアイヌ文様入り、川村球団社長「背中押してもらい日本一奪還を」

[ 2020年2月4日 15:38 ] 野球

-

中日 藤嶋、今年初紅白戦は1回無失点 野茂氏伝授フォークで空振り奪う

[ 2020年2月4日 15:33 ] 野球

-

日本学生野球協会審査室会議 佐野日大、東大阪大柏原などが対外試合禁止

[ 2020年2月4日 15:24 ] 野球

-

巨人紅白戦 阿部2軍監督“初采配初勝利” 1軍に逆転勝ち

[ 2020年2月4日 15:12 ] 野球

-

阪神・能見 4日連続のブルペン入り「投げないといけない体」

[ 2020年2月4日 14:58 ] 野球

-

日本ハム 北海道シリーズ限定ユニホーム発表 新主将・西川「プライドを胸に」

[ 2020年2月4日 14:20 ] 野球

-

阪神 ドラ1コンビが躍動 大山が“チーム1号” 高山は2安打

[ 2020年2月4日 14:20 ] 野球

-

阪神 藤浪がシート打撃登板 ミス絡み2失点も荒れ球なし 最速154キロ

[ 2020年2月4日 14:08 ] 野球

-

阪神・大山、シート打撃で“今季1号” マルテとの三塁争いの中で

[ 2020年2月4日 14:03 ] 野球

-

阪神育成1位・小野寺 フリー打撃でプロ投手から“初HR”

[ 2020年2月4日 13:50 ] 野球

-

巨人・高橋 今季初実戦で1回無失点「勝負は続く…しっかりやっていきたい」

[ 2020年2月4日 13:38 ] 野球

-

DeNA山崎 侍・稲葉監督「御前」でブルペン入り 「文句なく選んでいただけるよう」

[ 2020年2月4日 13:24 ] 野球

-

阪神・秋山 シート打撃で上々内容 岩貞は打者5人を無安打1K

[ 2020年2月4日 13:19 ] 野球

-

【試合経過】巨人紅白戦 高橋、1安打無失点、復活かける吉川尚は初打席で安打

[ 2020年2月4日 12:55 ] 野球

-

ロッテ藤岡 腰の張りで別メニュー

[ 2020年2月4日 12:28 ] 野球

-

ロッテ 3・28日本ハム戦はビジターユニでプレー 全来場者にBLACKポンチョをプレゼント

[ 2020年2月4日 12:24 ] 野球

-

「紀州の剛腕」落合秀市、独立L兵庫に入団「NPBに1年で…自分に合ってる」

[ 2020年2月4日 11:03 ] 野球

-

楽天 2日連続の「三木のカーテン」で非公開練習

[ 2020年2月4日 10:22 ] 野球

-

阪神 揚塩球団社長が2軍キャンプへ 練習前の円陣で訓示

[ 2020年2月4日 10:20 ] 野球

-

DeNA メジャーの名手・ビスケル氏の「特別コーチ」実現 ラミレス監督「光栄」

[ 2020年2月4日 10:16 ] 野球

-

DeNAラミレス監督「コントロール、ダメネ」 “連投”も10分で降板した理由

[ 2020年2月4日 09:42 ] 野球

-

広島が必勝祈願 佐々岡監督“願いかなう”運玉的中に笑顔「V奪回し、日本一を」

[ 2020年2月4日 09:37 ] 野球

-

中日・山井、異例「5連投」の理由 与田監督の発破に「有り難さに応えないと」

[ 2020年2月4日 08:30 ] 野球

-

中畑清氏 新球増えたオリックス・由伸VSホークス打線の対決楽しみ

[ 2020年2月4日 08:15 ] 野球

-

新井貴浩氏 ヤクルト・山田哲のトリプルスリーの秘けつは天才的な間

[ 2020年2月4日 07:45 ] 野球

-

【キャンプ隠しマイク】西武・栗山 後輩の平良に感謝「よくできたハタチ」

[ 2020年2月4日 07:30 ] 野球

-

ソフトバンク・大竹 特殊ストローで呼吸も姿勢も整える

[ 2020年2月4日 07:25 ] 野球

-

【内田雅也の追球】バットは体の一部――素手か手袋かの論議

[ 2020年2月4日 06:30 ] 野球

-

ロッテ・ドラ1朗希 早寝早起きでコンディションもバッチリ

[ 2020年2月4日 06:10 ] 野球

-

巨人・原監督 初指揮の阿部2軍監督に「僕がびっくりするような采配を」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

西武・松坂 志願の初ブルペンで16球 森「めっちゃ緊張した。レジェンドですよ」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

西武・光成 23歳誕生日「雄星さんのような大人になることが今年の目標」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

西武・今井が初打撃投手「昨日のブルペンより良かった」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

西武・新外国人ノリン、初体験の豆まきで力任せ!鬼役が悲鳴も

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

巨人・岡本 東京Dで「メロンパン」発売プラン検討開始 信頼の表れ 若手主体の紅白戦出場は免除

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

巨人・吉川尚 4日紅白戦でスタメン決定 昨年4月以来の二塁守備へ「思い切ってアピールを」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

巨人・高橋 4日の紅白戦で1軍先発「100%の準備した」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

巨人、ゴルフボールでティー攻撃!?石井野手総合コーチが発案、原監督も評価

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

巨人・原監督、鬼役の報道陣に豆まき「顔に力入れなくていいんだよ!」と笑い誘う

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

超豪華!?巨人・杉内2軍投手コーチが打撃投手 阿部2軍監督「いいピッチャーが来たよ!」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

橋本環奈、巨人開幕戦で始球式「精いっぱい務めたい」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

DeNA・桜井 ラミ監督“左6枚ローテ”に名乗り カーブ武器に躍動だ

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

DeNA・ドラ6ルーキー蝦名、骨折で無念の離脱…ラミレス監督「残念」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

DeNA ソトは鬼でも福も呼びます ロペス「もっと強く投げたかった」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

中日ドラ1・石川昂 強烈“プロ初安打”も「一発でホームランに仕留めないと」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

レジェンド直伝!中日・藤嶋へ「野茂フォーク」 守護神に名乗り「感触はすごく良かった」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

中日・大野雄 ブルペン153球「五輪は人生の一つの夢」稲葉監督「熱い心持った選手」と頼もしげ

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

侍・稲葉監督 新戦力発掘へキャンプ視察スタート!!中日・周平&梅津に熱視線

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

中日ドラ1・石川昂 豆まきで鬼退治ならぬ“OB退治”「投げづらかった」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・ドラ1奥川“初投げ”ネットスロー38球 ブルペンへ第一歩

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・五十嵐“バズ変身”で体幹強化 10キロの水を背負う

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・山田哲 第1クールのテーマは「量」フリー打撃で鋭い打球連発

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・村上 特守113本「練習するしかない。もっとうまくなりたい」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・イノーア 初ブルペンで30球「凄く良かった」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・中山 鬼役で子供からの豆まきに「一緒にはしゃげました」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・ドラ1朗希 座学も一生懸命 体の構造学ぶ

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・安田 居残り守備練習「まずは守備を広くしていかないと」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・福田秀 快音連発!!元同僚・千賀撃ちで監督の胴上げ誓う

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・新外国人・ハーマン&ジャクソンが豆まき「オニハ、ソト」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

ソフトB・古谷、もう出た152キロ!4年目左腕が開幕1軍へアピール

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

ソフトB・尾形、支配下昇格へ好投 育成からA組選出

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

ソフトB・工藤監督、恵方を向いて食べタカ?「4連覇はぜひ達成したい」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

楽天・浅村 五輪金へ場外弾含む24発!!早くもエンジン全開 安打性当たりが8割以上

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

楽天・岸 今キャンプ初めて捕手座らせ44球「まずまず」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

楽天 初の非公開練習 三木監督「良い時間になった」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

楽天、豆まきだって下手投げです 牧田「“福”は勝利しかない」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・近藤 金メダルのため捕手もOK「備えておかないと」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・清宮 栗山監督の前で140メートル弾 柵越え12本で順調アピール

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・斎藤 3日連続ブルペン入りでカーブ中心に64球 木田コーチも高評価

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・マルティネス&新外国人バーヘイゲンが豆まき「日本のいい伝統」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

阪神・エドワーズ 仰天二刀流志願「代打で使って」実は元外野手、打撃練習で快音連発

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

阪神ドラ4・遠藤 初フリー打撃で豪快柵越え9発!平田2軍監督「よく4位に残ってたな」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

阪神・山本昌臨時投手コーチ 弾丸指導!斎藤、福永に太鼓判

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

阪神・藤川 ブルペンで71球熱投 矢野監督「イメージと結果が合ってる」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

阪神、外国人の4投手が豆まき 新外国人エドワーズ「違う文化を知ることは凄く貴重」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

広島ドラ1・森下 変化球含む全力42球を佐々岡監督絶賛!トラ007も警戒心

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

広島、鬼を追い出して日本一コイ!新外国人DJ・ジョンソン「幸運を招き入れたい」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

オリックス・山本 新球チェンジアップを試投 侍でDeNA・今永に助言受け着手

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

オリックス・T―岡田&安達が恵方巻きガブリ「1年間ケガなく活躍できるように」

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球

-

エンゼルス・大谷が開幕投手!?大リーグ公式サイトで予想

[ 2020年2月4日 05:30 ] 野球