【内田雅也の追球】引き継がれる「土」の心――阪神、全国の3年生球児に甲子園の土を贈呈

Photo By スポニチ

甲子園球場はこの夏8月1日で96歳になる。その土には長い間グラウンドを守り続けてきた先人たちと、球児たちの汗と涙がしみこんでいる。

球場建設の1924(大正13)年、土を配合したのは阪神電鉄用度課セメント係の石川真良(しんりょう)だった。慶大エースで米国遠征もした経験が買われた。

土を探し歩いた。西宮・甲山は粘土質の赤茶色で適さず、尼崎・蓬川の土は乾けば白くなってダメだった。決めたのは神戸・熊内の土。晩年、故郷の秋田・払戸中で英語と野球を学んだ教え子から「最高の土で、握ればふわっと、滑ればぱあっと土煙があがった」と聞いた。今の黒土に通じている。さらに淡路島の赤土を混ぜた。球場建設地は廃川にした枝川・申川の跡地で白砂はふんだんにあった。これらを配合して初代の土が仕上がった。

この土を整備したのが28年にグラウンドキーパー長となった米田長次だった。「長さん」の愛称で親しまれた。日本野球連盟(今の日本野球機構)会長・鈴木龍二はその姿勢をたたえ、38年に表彰し「甲子園の宝」と呼んだ。連盟関西支局長・小島善平の遺族から借りたアルバムにも記されていた。鈴木は<甲子園を恋人、わが子のように可愛(かわい)がった。風が吹けば、雨が降れば、夜でも甲子園に走っていった>と著書『プロ野球こんなこと』(ベースボール・マガジン社)で書いた。

米田の弟子が後に「甲子園の土守(つちもり)」と呼ばれる藤本治一郎である。藤本は米田について<ベレー帽に葉巻をくわえ、ポケットには横文字の新聞を入れたダンディな男>だったと著書『甲子園球児一勝の“土”』(講談社)で紹介している。

この土守の精神は辻啓之助や今の金沢健児と引き継がれている。土の仕入れ先は変わったが、土守たちの汗の結晶であることに変わりない。

もちろん、土には球児たちの汗と泥が、さらに甲子園を目指して汗と泥にまみれた球児たちの思いが詰まっている。

甲子園で敗れた球児たちが土を持ち帰る。藤本はその光景を好んだ。「全国に土が広がっていく。土をつくる私の、ひそかな楽しみです」

土を持ち帰った「第1号」は49年、夏3連覇に挑んで敗れた小倉(当時小倉北)の福嶋一雄だとされる。準々決勝で敗退し、退場する際、無意識に一握りの土をポケットに入れた。帰郷後、自宅に届いた大会審判副委員長・長浜俊三の速達でその存在を知る。

いや戦前37年夏の決勝で敗れた熊本工・川上哲治が持ち帰り、母校にまいた逸話もある。大会50年史にも記されている。

福嶋から聞いた話を思い出す。「僕は第1号じゃありません。甲子園ができた時から多くの球児が土にまみれて戦った。多くの先人たちがユニホームにつけて、故郷に持ち帰っていますよ」

阪神球団が全国約3800校の3年生約5万人に甲子園の土を贈る。8日に発表となった。失意の球児たちにこのうえない激励となるだろう。何とも素晴らしい。この夏届く土には多くの人びとの思いがこもっている。今後の人生の糧となればと願っている。

今年はコロナ禍で春夏とも甲子園大会が中止となる異常事態だった。大会中止は先の戦争以来だが、戦争中とは違って、土とその心はこの夏も全国津々浦々に広がっていく。

藤本は39年夏の優勝投手、海草中(現向陽)の嶋清一や、タイガースの景浦将、巨人の沢村栄治ら、多くの野球人が戦死したことを悲しんだ。先の著書の末尾で<何ごとにおいても「歴史を知る」ということが肝心だ>として、強調している。<素晴らしい才能を有したまま戦火に散った選手も数多くいることを知って頂きたい。平和なグラウンドで野球に没頭できる幸せ(中略)を痛感するのである>。

戦争での中断の間、甲子園のスタンドは軍需工場や施設となり、グラウンドは戦車置き場となり、サツマイモが植えられた。当然ながら土を持ち帰る球児もいなかった。

阿久悠が作詞したセンバツ大会歌『今ありて』に<踏みしめる 土の饒舌(じょうぜつ) 幾万の人の想(おも)い出>とある。甲子園の土には思いがこもっている。すばらしいことに、今年は全国の球児に配られる。先人と球児が年々積み重ねてきた土の心が、途切れずに引き継がれる。=敬称略=(編集委員)

2020年6月9日のニュース

-

ソフトバンク完封勝ち! 開幕ローテ候補の高橋礼、バンデンハークがそろって好投

[ 2020年6月9日 21:21 ] 野球

-

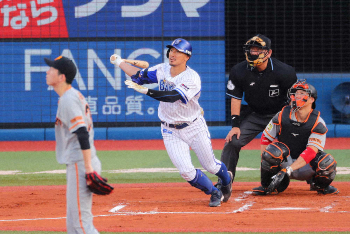

巨人が敵地での打ち合い制す 湯浅同点2点打 戸郷6回2失点 DeNAは佐野3ランも及ばず

[ 2020年6月9日 21:10 ] 野球

-

巨人・パーラが勝ち越し二塁打「数日前に借りた中島のバットのおかげだね」

[ 2020年6月9日 21:08 ] 野球

-

DeNA・佐野 お待たせ練習試合1号!開幕へ状態UP「力強く仕留めることができた」

[ 2020年6月9日 20:53 ] 野球

-

巨人・湯浅「気持ちで食らいついた」同点の2点適時打 坂本代役で好調アピール

[ 2020年6月9日 20:49 ] 野球

-

ソフトB・松田宣 練習試合で連発! 無観客右翼席へ向かっての「熱男~!」も連発!

[ 2020年6月9日 20:07 ] 野球

-

オリックスドラ3村西、ソフトB相手に3回無失点4K!23日先発へ好仕上がり

[ 2020年6月9日 19:59 ] 野球

-

ソフトB・高橋礼 4回無失点で開幕ローテ入りアピール! ピンチでT-岡田、吉田正を連続見逃し三振

[ 2020年6月9日 19:34 ] 野球

-

茨城県高野連 代替大会ではベンチ入り枠撤廃 7・11開幕、8・4決勝

[ 2020年6月9日 19:26 ] 野球

-

エンゼルス・マドン監督「可能性は無限」と大谷絶賛 ライブBP登板を振り返る

[ 2020年6月9日 19:19 ] 野球

-

巨人 無観客試合のバックネット裏に“バーチャル応援画像” ファンから写真募集

[ 2020年6月9日 19:03 ] 野球

-

DeNA・梶谷 5戦連続安打となる先頭弾「上手く振り抜くことができた」

[ 2020年6月9日 18:21 ] 野球

-

DeNA 開幕3連戦でオンライン観戦企画 鈴木尚典氏ら日替わりでOB登場

[ 2020年6月9日 17:57 ] 野球

-

開幕ローテ狙うオリックス・アルバース 10日先発へ「前回より長いイニングを」

[ 2020年6月9日 17:55 ] 野球

-

阪神・藤川が腰の張りから復帰 1回無失点で不安払しょく

[ 2020年6月9日 17:25 ] 野球

-

昨年都市対抗覇者・JFE東日本がオープン戦再開 ドラフト候補・今川は4番に

[ 2020年6月9日 16:53 ] 野球

-

阪神・エドワーズが乱調“プロ野球ワースト”5者連続四球で降板

[ 2020年6月9日 16:49 ] 野球

-

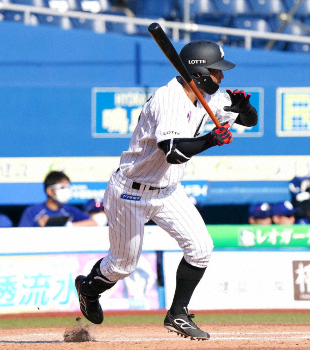

ロッテ・鳥谷 移籍後本拠地で初安打!9回好機で直球捉えた

[ 2020年6月9日 16:39 ] 野球

-

和歌山県高野連が独自大会開催決定

[ 2020年6月9日 16:37 ] 野球

-

西武・川越「青雲のうた」に乗って決勝2ラン!1軍定着へ猛アピール

[ 2020年6月9日 16:34 ] 野球

-

巨人・畠 2軍練習試合で5回6K2失点 杉内コーチ助言で「メリハリつけた投球心掛けた」

[ 2020年6月9日 16:30 ] 野球

-

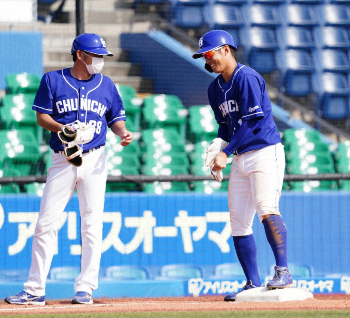

中日が逆転勝ち 柳4失点もリリーフ陣好投

[ 2020年6月9日 16:25 ] 野球

-

DeNAドラ6・蝦名が1軍合流 ラミレス監督期待「1軍でどういうプレーをするか」

[ 2020年6月9日 16:23 ] 野球

-

阪神先発の青柳は5回4失点 中盤につかまる

[ 2020年6月9日 16:21 ] 野球

-

阪神・北條が反撃のタイムリー 4試合連続安打と好調維持

[ 2020年6月9日 16:17 ] 野球

-

中日・高松 快足生かしてランニングホームラン!本人も驚きの表情

[ 2020年6月9日 16:10 ] 野球

-

楽天・ロメロ 2戦連発の特大2ラン「この感じを継続していきたい」

[ 2020年6月9日 16:08 ] 野球

-

広島・龍馬 悪球“ワンバン打ち”タイムリー まるでイチロー?

[ 2020年6月9日 15:41 ] 野球

-

ロッテが応援動画・音声を募集 無観客試合でも選手に声援を!

[ 2020年6月9日 15:31 ] 野球

-

西武・木村 左中間最深部に同点ソロ「会心の当たりでした」

[ 2020年6月9日 15:11 ] 野球

-

中日 先発・柳は乱調 5回9安打4失点「内容も結果も伴っていない」

[ 2020年6月9日 15:09 ] 野球

-

DeNA上茶谷 右肘炎症で開幕に間に合わず ラミレス監督「状況を見ていく」

[ 2020年6月9日 15:07 ] 野球

-

DeNA オンライントークイベントを7月6日に開催 ゲストに南壮一郎氏

[ 2020年6月9日 14:16 ] 野球

-

中日・ビシエド、同点ソロ バットの先端でもスタンドイン、直近6試合で4発

[ 2020年6月9日 14:11 ] 野球

-

阪神7試合連続本塁打なるか!2試合ぶりに「4番・ボーア」 広島戦スタメン

[ 2020年6月9日 13:43 ] 野球

-

六大学早大 全体練習再開―エース早川、空白の2カ月「プラスになった」

[ 2020年6月9日 13:41 ] 野球

-

中日・京田、先制2ラン 140キロ直球を右翼席へ

[ 2020年6月9日 13:36 ] 野球

-

阪神ドラ2・井上 2軍戦で4試合連続タイムリー

[ 2020年6月9日 13:32 ] 野球

-

ロッテは二木、中日は柳が先発 練習試合スタメン

[ 2020年6月9日 12:51 ] 野球

-

阪神 大山が2軍戦に左翼で先発 初回にタイムリー

[ 2020年6月9日 12:48 ] 野球

-

殻を破れぬ、清宮幸太郎 フルスイングで「スットコドッコイ」から脱却へ

[ 2020年6月9日 12:00 ] 野球

-

【猛虎最高の瞬間(8)】史上最高の守護神・球児 不惑を迎えてなお挑戦は続く

[ 2020年6月9日 08:30 ] 野球

-

【内田雅也の追球】引き継がれる「土」の心――阪神、全国の3年生球児に甲子園の土を贈呈

[ 2020年6月9日 08:00 ] 野球

-

牛島氏 特別ルールのシーズンを分析 1軍枠プラスで中継ぎ増 引き分け狙いも

[ 2020年6月9日 07:00 ] 野球

-

MLB、選手会に新たな開催案提示 “最大の争点”給与面で譲歩か

[ 2020年6月9日 05:31 ] 野球

-

矢野阪神 高3球児5万人に贈る甲子園の土 キーホルダーに詰める「僕たちの気持ち」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

NPB全選手 開幕前にPCR検査へ その後は月に1度のペースで実施

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

専門家チームの賀来座長 “微陽性”「今後は使わないようお願いします」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

登録人数増へ 1軍29→31 ベンチ入り25→26 延長10回打ち切りも導入へ

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

ドラフト会議10・26開催、11・5から変更 アマ側とは合意済み

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

球団間で練習量に格差 日本ハム・栗山監督提言「シーズン後に検証すべき」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・上沢は開幕間に合うか?ローテ入りは体調次第

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

ロッテ 本拠1軍主催試合で「メルセデス・ベンツ球」使用 井口監督“愛用”が縁で実現

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・二木 先発最後の1枠ゲットへ9日の中日戦に先発

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

ソフトB・千賀 早期の合流見送りへ 工藤監督「投手は自信を持ってマウンドに上がるのが大事」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

ソフトB・高橋礼 開幕ローテ入り懸け最終テストへ「結果を出さないといけない身」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

西武 球団応援歌リニューアル 広瀬香美が「吠えろライオンズ」歌う

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

西武 本田、十亀が合流 光成は9日先発へ意気込み「開幕で100%の力を出せるように」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

楽天「プロレス風マスク」発売 コロナに打ち勝て!あえて口&鼻露出

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

楽天・弓削 9日の西武戦へ「ゴロを打たせることを意識」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

オリックス ジョーンズ デモに参加「黒人の命は大切だ」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

オリックス・ドラ3村西 球団21年ぶり!新人開幕ローテ入り決定的

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

巨人 開幕ローテ当落線上の戸郷、鍬原、メルセデスが最終バトル!3連戦で順番に登板

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

日本テレビ 開幕戦から5試合連続巨人戦を地上波中継

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

巨人 来季以降に医療関係者、球児らを東京Dへ招待企画 グッズ売り上げの一部を活用

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

阪神・藤川 9日からの練習試合で復帰へ 矢野監督「抑えは球児と決めている」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

阪神ドラ2の井上 休日返上して練習「良い感覚で打てている 忘れないように」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

阪神・青柳 開幕前最後の登板へ「工夫をして投げていきたい」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

DeNA・浜口 9日巨人戦に先発「例年以上に、先発投手としての思いはある」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

DeNA20歳コンビの中川&桜井 逆転での開幕ローテ入りなるか?10、11日の巨人戦に先発

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

広島・中崎&今村 1軍昇格!“勝利の方程式”返り咲く!

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

広島・ジョンソン 投球フォーム微修正 9日の阪神戦に先発予定

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

中日・大野雄 12日DeNA戦が開幕前最後の登板「自分の納得する投球を」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

中日も球児支援 オークションで東海4県に寄付

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・スアレスが練習参加 PCR検査陰性、急性咽頭炎と診断

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト 無観客公式戦開催ごとに先発野手8選手のサイン入りボール FC会員にプレゼント

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

星稜 練習を再開 林監督「松井秀喜さん」の話で3年生にエール

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

滋賀 代替大会は7・18開幕 京都は日程調整中

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

慶大 全体練習再開!ドラフト上位候補の木沢154キロ「投げる体力が少しずつついてきた」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

慶大の1年生捕手・善波 父は明大前監督「いじられ役も歓迎したい」

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

法大 約2カ月ぶり練習再開 中村主将、優勝&首位打者誓う

[ 2020年6月9日 05:30 ] 野球

-

元阪神の伊藤敦規氏 関メディベースボール学院中等部のコーチに就任

[ 2020年6月9日 05:00 ] 野球

-

オーナー会議でMLBと選手会の折衷案協議へ

[ 2020年6月9日 02:30 ] 野球