『ナイン』のように団結を――「吉里吉里忌」に思うコロナ禍

Photo By スポニチ

【内田雅也の広角追球】作家・井上ひさし氏は前回東京五輪のあった1964(昭和39)年の暮れから3年間、東京・四ツ谷駅前の新道(しんみち)通り商店街で暮らしていたそうだ。連作短編集『ナイン』(1987年6月発行=講談社)に、畳店の仕事場2階を借りていたと書いている。

タイトルのナインとはもちろん野球チームの選手たちのことだ。畳店の長男・英夫がエースの新道少年野球団が1966年、新宿区の少年野球大会で準優勝した。書き手(つまり井上氏)は夕方、凱旋(がいせん)パレードを見たのだった。

レギュラー9人の当時とその後の人生を追って物語は展開する。強かったはずのナインの団結が時間の経過とともに、ばらばらになる。4番・捕手で主将だった正太郎が当時のメンバーから金銭の踏み倒しや持ち逃げをして回っていた。

それでも英夫は正太郎のことを決して悪く言わない。周りの人には絶対に分からない心のつながりを主張する。準決勝・決勝が行われた夏の日の隠れたドラマを打ち明ける。

新道少年野球団のベンチは三塁側だった。一塁側からネット裏にかけては土手があり、桜の木が植えられていた。一塁側は日陰になるが、三塁側は屋根もなく、ずっと太陽に焼かれていた。

特に2試合連続登板の英夫の消耗は激しく、ぐったりしていた。すると、正太郎が英夫の前に立ち、日陰をつくってくれた。他の選手たちもまねた。それが延長12回まで続いた。だからパレードではうれし泣きをしたのだという。

「このナインにできないことはなにもない。そんな気持ちでいっぱいでした。その気持ちはいまでもどこかに残っていると思います」

相手を思いやる心根は「やはり僕らのキャプテン」だという。野球が持つ一つの美点が描かれている。

自身の少年時代の経験をもとに書かれた小説『下駄(げた)の上の卵』(新潮文庫)でも読めるように、野球好きで知られた井上氏の真骨頂である。

今年3月下旬、『ナイン』の舞台となった四谷新道商店街や外濠公園野球場を訪ねてみた。猛威をふるう新型コロナウイルス禍もまだ序の口で、プロ野球も無観客の練習試合を行っていた。阪神に同行し、東京に出張した折、朝に宿泊先の半蔵門から歩いた。

野球場の一塁側の土手は確かに桜並木で、当時は五分咲きといったところだった。一塁側後方には大きなビルが建ち並び、三塁側ベンチにも日陰ができるようだった。

井上ひさしは9日が命日だ。2010年、75歳で逝った。代表作の一つ『吉里吉里人』にちなみ「吉里吉里忌」と呼ばれている。

疫病禍は深刻さを増し、政府から緊急事態宣言も出た。プロ野球は開幕延期を繰り返し、先が見えない暗闇にいる。もちろん、アマチュア野球も、他のどんなスポーツもイベントも同じだ。「家にいよう。命を守ろう」と、静かに息を殺して暮らしている。

「むずかしいことはやさしく。やさしいことは深く。深いことは愉快に」をモットーとしていた井上氏なら、何を言うだろう。

井上氏が放送台本を手がけたNHKの人形劇『ひょっこりひょうたん島』を思った。幼いころに見入り、テーマ曲はいまも歌える。

「苦しいこともあるだろさ 悲しいこともあるだろさ だけど僕らはくじけない! 泣くのは嫌だ、笑っちゃおう!」

そう、くじけてはいけない。『ナイン』の少年たちが見せた団結で、この苦境を乗り切りたい。泣かずに、笑顔で乗り切りたい。 (編集委員)

◆内田 雅也(うちた・まさや) 小説『ナイン』に出てくる四谷新道通り商店街は若いころよく通った。他紙に同じ店に通う野球記者がいて、ナイター後の深夜、野球報道のあり方など、稚拙な論議を交わしたものだ。30年以上前の話で、もう、その店はない。1963(昭和38)年2月、和歌山市生まれ。桐蔭高―慶大卒。85年4月入社。

2020年4月8日のニュース

-

阪神 主将糸原がインスタグラム更新 ファンに向けてメッセージ「#甲子園で会いましょう」

[ 2020年4月8日 21:28 ] 野球

-

日本高野連、全国一律の自粛要請は行わず「都道府県連盟の判断」

[ 2020年4月8日 20:17 ] 野球

-

巨人・原監督 開幕待つファンへ動画メッセージ「大変な辛い時間ですが…」

[ 2020年4月8日 20:07 ] 野球

-

コロナ感染の阪神・長坂が退院「今後は今まで以上にプロ野球選手としての自覚を持って」

[ 2020年4月8日 19:46 ] 野球

-

『ナイン』のように団結を――「吉里吉里忌」に思うコロナ禍

[ 2020年4月8日 18:10 ] 野球

-

近畿学生リーグ、開幕は6月以降に延期 リーグ戦をトーナメントに変更

[ 2020年4月8日 18:02 ] 野球

-

DeNA・嶺井 リラックス法は泡盛でオンライン飲み会「沖縄の友人や石田選手と…」

[ 2020年4月8日 17:44 ] 野球

-

巨人・岡本 開幕不透明も無の境地「僕は何も考えません」 三塁ノックに汗

[ 2020年4月8日 17:26 ] 野球

-

古田敦也氏が語る野村克也さんとの思い出「お前はキャッチャーくびだ!」 正座で2時間説教も

[ 2020年4月8日 17:22 ] 野球

-

DeNA選手が「STAY HOME.STAY SAFE.」メッセージ公開 第1弾は神里、今永ら

[ 2020年4月8日 17:00 ] 野球

-

巨人・デラロサ「時間が空くので少し投げ込んだ」 ブルペンで75球

[ 2020年4月8日 16:58 ] 野球

-

白血病公表の北別府さん、コロナ禍で骨髄移植が延期に それでも不屈の闘志変わらず「少々延びたとて」

[ 2020年4月8日 14:28 ] 野球

-

パ・リーグ 一部地方開催の球場を変更

[ 2020年4月8日 13:39 ] 野球

-

元助っ人外国人選手達が続々とメッセージ オマリー氏「ハンシンタイガースファンハ、イチバンヤ!」

[ 2020年4月8日 13:25 ] 野球

-

日本ハム 地方球場での主催試合開催を見送り

[ 2020年4月8日 13:19 ] 野球

-

大分県高野連 春季大会中止を発表

[ 2020年4月8日 13:07 ] 野球

-

新型コロナ対策 問われるプロ野球の社会的責任

[ 2020年4月8日 12:00 ] 野球

-

プロ野球選手会 新型コロナ拡大防止活動基金を支援

[ 2020年4月8日 10:43 ] 野球

-

パリに立つ4大巨頭 長嶋、野村、王、稲尾 花の都で何語る

[ 2020年4月8日 09:00 ] 野球

-

【内田雅也の追球】阪神の「粋」と「意気」――“本家”猛虎が興じた野球拳

[ 2020年4月8日 08:00 ] 野球

-

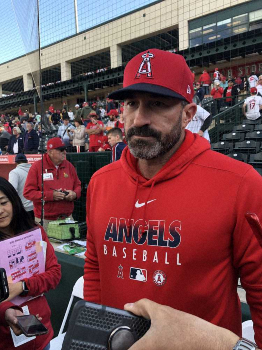

大谷、ブルペン入り「間もなく」エンゼルス投手コーチが見通し語る

[ 2020年4月8日 05:31 ] 野球

-

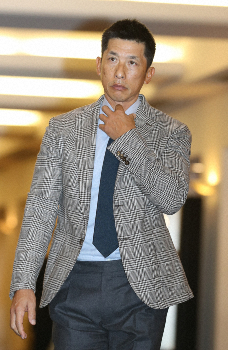

阪神・矢野監督 藤浪ら3選手のコロナ感染で球界混乱謝罪「責任はうちにある」

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

コロナ感染の阪神・藤浪が退院し謝罪「深く反省」 当面は自宅待機

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

甲子園 当面の間臨時休業 直営グッズショップも臨時休業

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

西武・山川、外崎、川越 “熱血森塾”で捕手練習「めっちゃきつい」「凄さ実感」にまさかの採点

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

巨人 緊急事態宣言受け「2勤1休」制導入 1~3軍3部隊の密集避ける

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

巨人・吉川尚 40分間の打ち込み「追い込めるうちに追い込みたい」

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク 9日から8班制で自主練習再開 2カ所併用で時間別

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

広島 厳戒態勢の中、全体練習再開 8日から午前と午後の完全分離制

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

中日 8日から予定通り自主練習再開 与田監督「グループ分けするのが最善策」

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

中日 阪神選手と接触、自宅待機の2選手 8日から自主練習復帰

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・栗山監督 「禅」は急げ?心整えるため整理整頓

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

楽天ドラ2・黒川 本田流ビッグマウスに「大きな目標言って達成できる選手に」

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

楽天 「選手プロデュース弁当」デリバリー開始へ

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

ロッテの好評質問企画 福田秀が志願 ここまで中村奨、井口監督らが実施

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

オリックス 外部の人間との会食禁止 取材自粛も要請

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト 五輪延期受け主催11試合を神宮に変更

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト 12日まで活動休止 青木「乗り越えていきましょう」

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

DeNA・宮崎 体力&体形維持心掛けトレーニング

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

NPB斉藤惇コミッショナー声明「歓喜に満ちたパフォーマンスを披露できる日を再び実現すべく努力」

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

野球居酒屋からも歓声が消えた…「あぶさん」石井店長 3月の売り上げ「半分以下」

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

掛布が江川から決めた“開幕サイクル本塁打”!白昼の宿命対決に5万人が酔った

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

侍・稲葉監督との契約延長は開幕日決定後 井原事務局長見通し

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

東都大学野球 リーグ戦断念も 27日の開幕再延期…戦時中除いた初の危機

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

大学代表出場予定のアジア大学選手権延期

[ 2020年4月8日 05:30 ] 野球

-

MLB アリゾナ州で公式戦無観客開催も 5月に同州で全30球団がキャンプを再開案検討

[ 2020年4月8日 02:30 ] 野球

-

ダルビッシュ「プロスピ」リアル対戦1勝ごとに故郷・大阪府羽曳野市に1万円寄付

[ 2020年4月8日 02:30 ] 野球

-

シカゴ本拠プロチーム SNSで共同声明 市民に自宅待機呼び掛け

[ 2020年4月8日 02:30 ] 野球

-

マー君×ももクロ コラボスニーカー販売

[ 2020年4月8日 02:30 ] 野球

-

「ミスター・タイガー」ケーライン氏死去 55年に史上最年少20歳で首位打者、通算3007安打

[ 2020年4月8日 02:30 ] 野球