【内田雅也の追球】引き分けの興奮、そして、名誉と愛

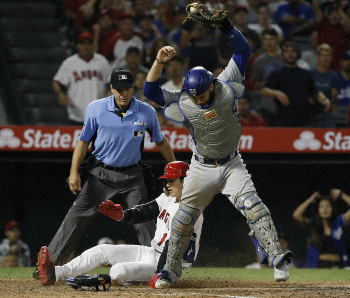

交流戦 ソフトバンク2―2阪神 ( 2019年6月11日 ヤフオクドーム )

Photo By スポニチ

かつて阪神に在籍したクレイグ・ブラゼルも口にした。勝敗がつくまで延長を続ける大リーグでは、引き分けについて「妹とのキスのようだ」という言い方がある。つまり「ちっとも興奮しない」というわけである。

しかし、この夜の引き分けは手に汗握った。十分に興奮する引き分けもあることを証明した。

阪神から見れば、9回裏2死で同点に追いつかれてから、4イニング続けて計5人(うち3人は得点圏)のサヨナラの走者を背負いながら、ついに本塁に還さなかったのだ。

特に最終の12回裏は内野安打、けん制悪送球に暴投で背負った無死三塁と絶体絶命の窮地をしのいで見せた。この間、たとえば二塁を守っていた若い植田海は1球ごとにグラブを外してユニホームで手の汗をふいていた。遊撃・北條史也は捕手の投手返球のバックアップで大きな声を出していた。緊張と重圧のなかを戦い抜いたのだ。そして負けなかった。

つまり、12回までと決められたなかでの引き分けは、チームを強くするのではないか。

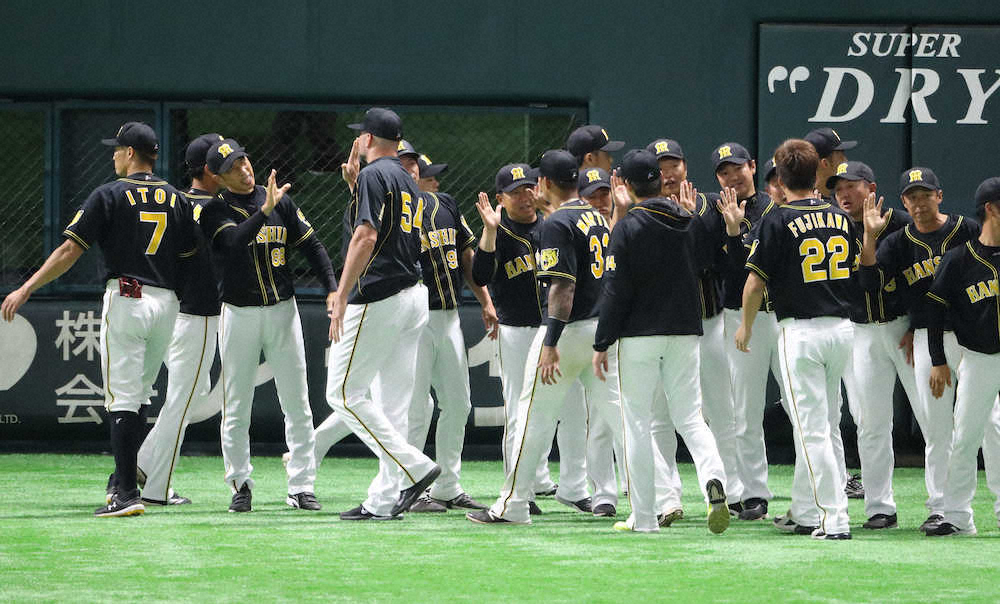

だからだろう。阪神は試合終了後、首脳陣や控え選手がベンチ前に出て、9人の選手をハイファイブで出迎えたのだ。まるで勝利後のような光景がそこにあった。

かつて、米国人を狩猟民族、日本人を農耕民族だとして、食糧を分け合う日本人には引き分けが向いている、といった論考もあった。いや、それもどこか違う気がする。

阪神は(もちろん相手のソフトバンクも)、懸命に相手を倒しにいっていた。だが、両チームとも倒れなかったのだ。

こんな引き分けは、4時間42分を戦った激闘としてたたえられていい。

もう一つ書いておきたい光景がある。完投勝利まで「あと1人」まで好投したランディ・メッセンジャーである。

9回裏2死二塁から今宮健太に左前同点打を浴びた。同点で踏ん張り、延長に持ち込んだベンチで捕手の梅野隆太郎が隣で落ち込んでいた。自身のリードを悔いていたのだろう。メッセンジャーの方が梅野の肩を抱きながら、慰めていた。これがバッテリーである。

左前同点打のライナーを無理を承知でダイビングした福留孝介の姿も目に焼き付いている。これがチームである。

アメリカの古い格言に「野球では、勝てば名誉が得られる。負ければチーム愛が残る」というのがある。アメリカにはない引き分けで、阪神はその両方を得たのではないだろうか。

=敬称略=(編集委員)

2019年6月12日のニュース

-

39歳今季初勝利!楽天・久保 見せた意地と落ち着き 同学年の平石監督を「初年度に胴上げしたい」

[ 2019年6月12日 22:57 ] 野球

-

巨人・炭谷 古巣相手に走攻守で活躍 原監督はリード絶賛「小林も近づくように…いい刺激に」

[ 2019年6月12日 22:52 ] 野球

-

楽天「松坂世代」39歳・久保が今季初勝利「元気なおっちゃん、帰ってきました!」育成も経験した苦労人

[ 2019年6月12日 22:40 ] 野球

-

本拠初安打&好守の楽天ドラ7・小郷が“付き添い”お立ち台「ちょっとホッとしてます」

[ 2019年6月12日 22:37 ] 野球

-

西武・辻監督 5失点の先発・十亀にガックリ「少し慎重になりすぎてしまった」

[ 2019年6月12日 22:30 ] 野球

-

中日、終盤集中打で5カードぶり勝ち越し 与田監督、京田V打にホッ「粘り強かった」

[ 2019年6月12日 22:24 ] 野球

-

巨人・高木、3回をパーフェクトリリーフ 「逃げずに勝負」西武の追い上げ振り切る

[ 2019年6月12日 22:01 ] 野球

-

阪神 ソフトB戦連敗4でストップ!矢野監督「ヤギとリュウが流れをつくってくれた」

[ 2019年6月12日 21:55 ] 野球

-

楽天、39歳久保が今季初勝利!4連勝で今季最多貯金「8」 ヤクルト村上17号も空砲

[ 2019年6月12日 21:52 ] 野球

-

阪神・梅野、地元凱旋で6号2ランを含む4打点!「福岡で勝てたのも嬉しい」

[ 2019年6月12日 21:48 ] 野球

-

ソフトバンク3位転落…4失点の和田「粘れず申し訳ない」 工藤監督は阪神・青柳を称賛

[ 2019年6月12日 21:40 ] 野球

-

母校進撃に続いた!中日・大野雄7回2失点で4勝目「悪いなりにしっかり粘れた」

[ 2019年6月12日 21:35 ] 野球

-

中日・井領 5年目で初猛打賞!8回満塁一掃三塁打など4安打3打点

[ 2019年6月12日 21:32 ] 野球

-

阪神 投打噛み合い快勝!梅野4打点 青柳5勝目 植田プロ初HR

[ 2019年6月12日 21:24 ] 野球

-

巨人・亀井、先頭打者弾含む2安打4打点の大活躍!強打・西武に堂々打ち勝つ

[ 2019年6月12日 21:23 ] 野球

-

阪神・青柳、7回2失点で自己最多5勝目!

[ 2019年6月12日 21:20 ] 野球

-

城西国際大初8強 マックス佐藤も仰天 岸添先頭打者弾

[ 2019年6月12日 21:08 ] 野球

-

阪神・青柳 自己最多5勝目の権利持って降板 7回自責点1

[ 2019年6月12日 21:07 ] 野球

-

ロッテ・岩下 制球難で自滅…「プロとして恥ずかしい」2戦連続6四死球を反省

[ 2019年6月12日 21:04 ] 野球

-

日本ハムドラ1吉田輝星「チームの力で」プロ初登板初勝利!ウイニングボールは「両親にプレゼント」

[ 2019年6月12日 21:01 ] 野球

-

阪神・植田 5年目で初ホームラン プロ入り後に挑戦した左打席で

[ 2019年6月12日 21:01 ] 野球

-

日本ハムドラ1吉田輝星 21世紀生まれ初のプロ初登板初勝利!広島相手に5回1失点

[ 2019年6月12日 20:45 ] 野球

-

楽天・熊原、凱旋白星ならず…楽天初陣は4回途中2失点「余計な四球出した」

[ 2019年6月12日 20:36 ] 野球

-

阪神 7回に原口の適時打などで2点追加 打線は2桁安打

[ 2019年6月12日 20:32 ] 野球

-

宮崎産業経営大 2年連続8強ならず 杉尾149球熱投も無念

[ 2019年6月12日 20:20 ] 野球

-

日本ハム吉田輝星、デビュー戦5回1失点!「直球はある程度通用したのかな」

[ 2019年6月12日 20:11 ] 野球

-

阪神が6回に追加点 梅野今度は2点適時打 ソフトバンクを引き離す

[ 2019年6月12日 20:10 ] 野球

-

ロッテ レアード17試合ぶり18号!すしパフォーマンス「ちょっと忘れていたよ」

[ 2019年6月12日 19:54 ] 野球

-

楽天・熊原、地元宮城で“ホロ苦”新天地デビュー 4回途中2失点で降板

[ 2019年6月12日 19:44 ] 野球

-

「松坂世代」38歳ヤクルト・館山、今季初先発で3回3失点 1055日ぶり勝利はお預け

[ 2019年6月12日 19:43 ] 野球

-

日本ハム吉田輝星がプロデビュー!広島相手に5回4安打1失点、勝利投手の権利得て降板

[ 2019年6月12日 19:25 ] 野球

-

ヤクルト村上、17号2ラン!セリーグ最速50打点に到達

[ 2019年6月12日 19:22 ] 野球

-

阪神 梅野の推定130メートル特大弾で逆転!起点は原口の右前打

[ 2019年6月12日 19:14 ] 野球

-

ロッテ・井上「屈辱的だった」前夜4三振の雪辱アーチ

[ 2019年6月12日 19:02 ] 野球

-

【ファーム情報】日本ハムルーキー万波が先制5号 ロッテ藤原は4の1

[ 2019年6月12日 18:45 ] 野球

-

巨人・亀井、自身8年ぶりの先頭打者弾!「昨日は完封されていたので…」

[ 2019年6月12日 18:21 ] 野球

-

日本ハム吉田輝星が広島戦でプロデビュー!初回、満塁ピンチも無失点でしのぐ

[ 2019年6月12日 18:20 ] 野球

-

【13日の予告先発】オリックス・荒西VS中日・山井

[ 2019年6月12日 17:54 ] 野球

-

東海大サヨナラ8強 3年生左腕・松山が無安打14K無失点の好リリーフで劇勝呼び込む

[ 2019年6月12日 17:47 ] 野球

-

DeNA・阪口 初勝利目指して13日ロッテ戦先発「全力で」 マリンの風警戒

[ 2019年6月12日 17:35 ] 野球

-

阪神 原口「5番・DH」で復帰後初スタメン!

[ 2019年6月12日 17:24 ] 野球

-

マエケン「裏をかこうとしすぎた」大谷に被弾、普段と違う配球裏目…第2打席は意地の三振斬り

[ 2019年6月12日 17:11 ] 野球

-

マー君ダブルの喜び “産休明け”登板で30日ぶり白星 長女は「小さいですよ」

[ 2019年6月12日 17:04 ] 野球

-

【12日の公示】広島 野村を抹消、薮田が昇格

[ 2019年6月12日 16:36 ] 野球

-

大谷「やっぱりうれしい」日本投手からの一発 「前田さんはずっと球界トップの選手で…」

[ 2019年6月12日 16:28 ] 野球

-

野球殿堂博物館が夏休み自由研究サポート 「審判学校」などイベント開催

[ 2019年6月12日 16:11 ] 野球

-

東洋大・村上貫禄の7回無失点 大学No.1森下に挑戦状「やるからには勝ちたい」

[ 2019年6月12日 16:03 ] 野球

-

楽天・則本昂 今月下旬2軍戦で復帰、球宴前後に1軍へ「順調です」

[ 2019年6月12日 16:01 ] 野球

-

NPB球宴で「Twitter賞」 Twitter上で盛り上げに貢献した選手に100万円

[ 2019年6月12日 15:58 ] 野球

-

西武・山川が30万票突破 球宴ファン投票第13回中間発表

[ 2019年6月12日 15:55 ] 野球

-

大商大4年ぶり8強 プロ注目左腕・橋本、エース大西に続き1失点完投「負けたらアカンと」

[ 2019年6月12日 15:50 ] 野球

-

巨人育成1位ルーキー山下航がファーム月間MVP!ウエスタンはソフトB・コラス

[ 2019年6月12日 15:46 ] 野球

-

大谷 マエケンから今季7号 「なんとか序盤に1本出したいなという気持ちで」

[ 2019年6月12日 15:28 ] 野球

-

日本ハム“輝星効果”で鎌スタ史上最速!12年連続の観客動員数5万人を突破!

[ 2019年6月12日 15:28 ] 野球

-

マエケン 初回に大谷に被弾し5失点、2回以降立ち直るも3敗目

[ 2019年6月12日 14:59 ] 野球

-

大谷 豪快マエケン撃ち&10度目マルチ!今季初盗塁もマーク チームは連勝

[ 2019年6月12日 14:58 ] 野球

-

余裕ありすぎの?ランニング本塁打 レンジャーズのペンスがレッドソックス戦で記録

[ 2019年6月12日 14:50 ] 野球

-

マー君 改めて第2子誕生報告「夫婦で癒されております」 誕生後初登板で今季4勝目

[ 2019年6月12日 14:33 ] 野球

-

ロッテ 15日の中日戦でガム配布 千葉県出身9選手のパッケージ

[ 2019年6月12日 14:07 ] 野球

-

マエケン 初回に大谷に被弾、5回途中5失点で8勝目ならず

[ 2019年6月12日 13:22 ] 野球

-

佛教大 91年以来過去最高タイの8強進出 田原監督「恐れ多いですよね」

[ 2019年6月12日 13:10 ] 野球

-

明大8強 先制許すも逆転で7回コールド勝ち 森下は登板せず13日先発へ

[ 2019年6月12日 12:51 ] 野球

-

アストロズ新人アルバレスが2試合連続で一発 メジャー昇格後の連発は球団初

[ 2019年6月12日 12:34 ] 野球

-

大谷がマエケンから日本人対決“第8号” 1本目は…

[ 2019年6月12日 12:27 ] 野球

-

大谷翔平 マエケンから今季7号! 初回に豪快先制ソロ

[ 2019年6月12日 11:25 ] 野球

-

オルティス氏が2度目の手術受ける 経過は良好 銃撃実行犯は逃走中?

[ 2019年6月12日 10:50 ] 野球

-

お股ニキを直撃!阪神を大分析 総合力なら梅野が日本一

[ 2019年6月12日 08:30 ] 野球

-

【東尾修 視点】西武 辻監督の英断が生んだ継投完封

[ 2019年6月12日 08:15 ] 野球

-

【隠しマイク】西武・平井 巨人戦で「銀さん!」対戦熱望、理由は…

[ 2019年6月12日 08:00 ] 野球

-

【内田雅也の追球】引き分けの興奮、そして、名誉と愛

[ 2019年6月12日 08:00 ] 野球

-

輝星 デビュー戦へ不安なし、栗山監督期待「自分信じて」

[ 2019年6月12日 06:00 ] 野球

-

日本ハム 輝星初陣で首位獲りだ、セ王者広島に先勝 中田「楽しみ」

[ 2019年6月12日 06:00 ] 野球

-

ヤンキース・田中 第2子誕生後初登板で1カ月ぶりの4勝目

[ 2019年6月12日 05:47 ] 野球

-

辻西武 32年の時を超え伝説の走塁再び、源田激走 原巨人倒した

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

西武 ブルペンデーで痛快完封 佐野今季初先発4回無失点

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

巨人 開幕戦以来の零敗、今季最少3安打に指揮官「切り替える」

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

巨人 今村が初黒星、6回4失点「フォークが失投に…」

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

巨人 クック、1カ月半ぶり実戦で1回零封 右肘回復順調

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

巨人 今村新社長が就任 成功の5つの鍵「SEIKO」示す

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

超前向きな阪神 勝ったも同然!矢野監督「あそこから引き分け あした頑張る」

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

阪神 藤浪 2軍戦で5回1安打無失点 1軍復帰へ大きく前進

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

ソフトB ドローで2位後退も指揮官「負けなかったことはプラス」

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

楽天単独首位 V打ブラッシュは地方の鬼!今季4戦12の6、9打点

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

楽天 松井12球団最速20S、きっぱり「通過点です」

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト ドラ2きんに君初先発も4の0、打球見失い反省…

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

日本ハム 秋吉、右足肉離れ 前半戦絶望 9日登板で違和感

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

広島 野村 最短KOで2軍降格 佐々岡コーチ「限界」

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

DeNA「横浜高打線」が涌井撃ち ラミ監督こだわりOB対決完勝

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

DeNA 神里、サイクル“あと一歩”三塁手前でタッチアウト

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

DeNA 今永、初の月間MVP さらなる高みへ「完投増やす」

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

ロッテ 涌井3連敗「申し訳ない」、今季ワースト6失点KO

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

中日“与田采配”「競った試合をものにできたのは大きい」

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

オリックス 再度借金11 西村監督「きょうも3本 もっと打ってあげないと」

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

大谷 神の左手ホームイン 三ゴロで激走 今季初の代打出場は四球で出塁

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

マエケン 大谷と対戦楽しみ「いい打者なので頭を使わないと」

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

大谷 球宴中間発表でDH部門4位

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

ダル 6回4失点 球団最長記録 8先発連続勝敗付かず

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

東海大接戦制す プロ注目捕手・海野がキャノン連発&決勝2点適時打

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

東北福祉大8強一番乗り DeNA楠本の弟・晃希が決勝ソロ

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

PL出身 松坂と激闘…東農大北海道オホーツク・三垣監督 全国初陣1勝 延長10回粘り勝ち

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

桐蔭横浜大がサヨナラ 9回に2点差を逆転 東都の覇者・東洋大に挑戦へ

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

大体大 延長タイブレークでサヨナラ勝ち OB上原氏らの激励をパワーに

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

都市対抗野球 出場36チームが出そろう 日本生命は最多60度目

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

沖縄の組み合わせ決定 沖縄は興南が一歩リード

[ 2019年6月12日 05:30 ] 野球

-

銃撃され負傷…元レ軍・オルティス氏 緊急航空機でボストンに搬送 容体安定も肝臓に損傷

[ 2019年6月12日 02:30 ] 野球